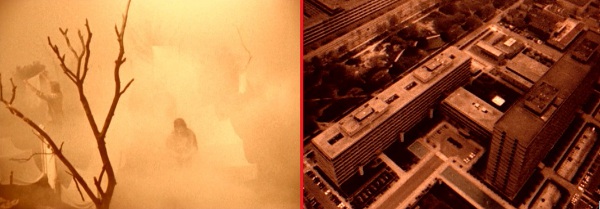

Le grand hôpital de Copenhague repose sur d’anciens marais qui servaient, jadis, aux blanchisseurs. Ils y étendaient de grandes pièces de tissu. La vapeur qui s’en dégageait enveloppait le lieu d’un brouillard permanent.

L’hôpital y fut bâti des siècles plus tard. Les blanchisseurs ont fait place aux docteurs, aux chercheurs, aux plus grands cerveaux et à la technologie de pointe. Pour achever leur œuvre, ils l’ont nommé « Le Royaume ». Ignorance et superstition sont bannies à jamais du bastion de la science.

L’arrogance et le mépris des forces spirituelles a peut-être trop duré. Car il semble que le froid et l’humidité soient revenus. Des signes de fatigue apparaissent au sein de cet édifice moderne. Aucun être vivant ne s’en doute encore, mais… les portes du Royaume s’ouvrent de nouveau…

Au fond, qu’est-ce qui peut rendre une série télévisée « culte » ? Serait-ce l’impact qu’elle arrive à laisser sur ses spectateurs, l’aspect révolutionnaire qu’elle sait déballer autant par son sujet que par sa construction, ou tout simplement ses qualités artistiques vantées par à peu près tout le monde ? Dans le cas présent, on se contentera de définir cet adjectif de deux façons en ce qui concerne le format télévisuel : d’une part, l’impression de voir quelque chose qui ne peut pas plaire à tout le monde (ce qui pousse alors ses adorateurs à lui vouer un culte ardent), et d’autre part, la sensation d’être à ce point envoûté par un univers hors normes qu’il en devient impossible de ne pas avoir envie de le réinvestir à répétition. Dans le genre, on peut dire que les exemples ne manquent pas, de Star Trek à True Blood, en passant par Le Prisonnier. Mais la série créée par Lars Von Trier en 1994 va bien au-delà de cette double impression. Mieux : elle l’amplifie. Au point qu’à l’exception de l’inoubliable série Twin Peaks concoctée par David Lynch en 1990, on ait beaucoup de mal à rechercher un autre monument du tube cathodique qui ait pu atteindre un tel niveau d’excellence. Il semble d’ailleurs inévitable de débuter par un comparatif entre ces deux séries, tant les correspondances sont légion : même idée d’un cinéaste réputé qui utilise le format télévisuel pour étirer façon stretching la portée de son univers, même terrain expérimental qui cimentera ce que sera la suite de sa carrière, même utilisation du récit feuilletonnesque pour laisser infuser le mystère au gré des épisodes, même exploitation d’un lieu commun et sans aspérité (d’un côté, une petite ville des Etats-Unis, et de l’autre, un hôpital du Danemark) dont les conventions vont se fritter aux forces ténébreuses du paranormal, même présence d’un « guide » omniscient qui commente l’action sans y jouer de rôle spécifique (la « femme à la bûche » chez Lynch, un duo de trisomiques chez Von Trier) et, au final, même sensation d’inachevé due à l’arrêt brutal de la série au bout de seulement deux saisons. Seule l’adaptation sous l’angle du cinéma présente une différence majeure : alors que le film Twin Peaks constituait une véritable préquelle à la série télévisée, le film The Kingdom n’est en fait qu’une formalisation de la série sous forme de deux films (plus de 4h30 chacun !), à l’image du remontage cinéma effectué par Olivier Assayas sur Carlos.

Par ailleurs, sous de nombreux aspects, la série télévisée The Kingdom, initiée à l’origine par le réalisateur pour la chaine nationale danoise DR1, est peut-être le projet artistique qui permit à l’époque de mieux cibler la sensibilité de Lars Von Trier. En effet, au moment de la mise en chantier de cette série, le réalisateur n’était pas encore vu comme le mégalomane provocateur qui lui vaut aujourd’hui une réputation bien gratinée, mais davantage comme un expérimentateur fou, rongé par les névroses, ce qu’avait plutôt bien confirmé son exceptionnelle trilogie danoise (Element of crime, Epidemic, Europa). Mais il existait un autre Lars Von Trier, manipulateur et fumiste au premier plan, mais utilisant en réalité la provocation comme outil de réflexion sur (et pour) le spectateur. Une bonne chose à savoir puisqu’ici, sous l’angle d’une fiction télévisuelle aussi stimulante que totalement déglinguée, il prend sans cesse le risque de nous larguer complètement au détour de chaque scène comme de jouer avec nos propres croyances. Avec, par moments, la délicieuse sensation de se faire mener en bateau par un arnaqueur génial et un peu cintré sur les bords. Risque payant, tant il est vrai qu’on n’avait sans doute jamais vu un truc pareil sur un écran de télévision.

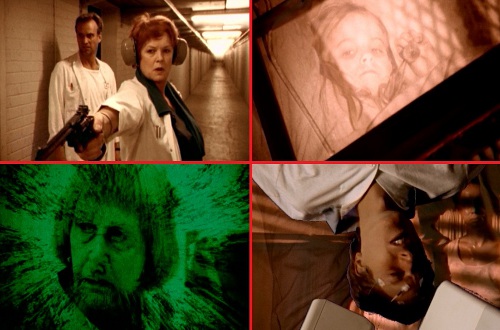

Rebaptisé un peu lourdement L’hôpital et ses fantômes pour sa diffusion télé sur Arte ainsi que pour son exploitation en DVD, The Kingdom (traduction anglaise de Riget) prend donc place durant deux saisons dans un vaste hôpital de Copenhague, construit à l’origine sur d’anciens lavoirs où régnaient l’ésotérisme et les croyances, d’où la menace (rapidement perceptible) de voir les forces surnaturelles se réveiller afin de reprendre le contrôle du Royaume. Et alors que ce cadre a priori simple et banal ne laissait jusque-là rien filtrer de cet étrange passé, les mauvais esprits des morts continuent de squatter les lieux et un grand nombre d’événements étranges finissent par installer le doute dans la plupart des patients et des membres du personnel. D’autant que, histoire de placer le récit sous des auspices symboliques, ce dernier se voit assez fréquemment troué de petits commentaires omniscients, débités par un tandem de « chœurs grecs » (les deux trisomiques) qui travaillent dans la cuisine de l’hôpital. Mais avant toute chose, la série se contente de s’accrocher à une galerie de personnages si particuliers et si détestables qu’on en arrive à se demander si tout cela mérite d’être pris au sérieux. Sur le podium se trouve indéniablement le chirurgien suédois Stig Helmer (Ernst-Hugo Järegard), arrogant, lâche, raciste et abject dans chacune de ses actions, qui réussirait presque à faire passer le J.R. de Dallas pour un parangon d’honnêteté. Sa seule peur est celle des sanctions, puisqu’il est menacé d’un procès après avoir réduit une petite fille à l’état de légume à la suite d’une erreur médicale, et son arrogance le pousse à faire l’impossible pour sauvegarder ses propres intérêts, qu’il s’agisse de garer sa BMW sur l’emplacement réservé à l’ambulance (en prenant soin d’emporter ses enjoliveurs pour qu’on ne les lui vole pas), de berner la bureaucratie en volant des rapports compromettants pour lui, d’intégrer une confrérie stupide dans le seul but de bénéficier d’un appui en cas de danger, ou même d’empoisonner mortellement un subalterne un peu trop curieux.

Autour de cet ignoble personnage, les autres sont tout aussi typés et lézardés : Rigmor (Ghita Norby), une infirmière amoureuse de Helmer qui cache un tempérament de mante religieuse ; Moesgaard (Holger Juul Hansen), un chef de service tellement lunaire et incompétent qu’il en devient casse-burnes ; Hook (Soren Pilmark), un interne combinard et légèrement escroc attaché à causer la perte de Helmer ; Bondo (Baard Owe), un professeur si obsédé par les tumeurs (mieux que ça, il les « collectionne » !) qu’il en arrive à vouloir s’en faire greffer une pour ne pas la perdre ; Mogge (Peter Mygind), un jeune étudiant en médecine un peu idiot qui collectionne les galères à force de vouloir gagner les faveurs d’une infirmière qui le repousse ; Judith (Birgitte Raaberg), une femme médecin amoureuse de Hook et sur le point d’accoucher d’un enfant illégitime. Côté patients, ce n’est pas mieux : du début à la fin, outre quelques figures végétatives et zinzins sur lesquelles on ne s’attarde pas, on reste focalisé sur la vieille Sigrid Drusse (Kirsten Rolffes), femme dotée de dons télépathiques qui semble être la seule à pouvoir dialoguer avec les fantômes de l’hôpital. A priori positif, ce personnage se révèle en fait odieux, en particulier avec son fils brancardier Bulder (Jens Okking) qu’elle traite comme un simplet sans cervelle… On l’aura donc compris : avec autant de spécimens tour à tour cyniques et suffisants, difficile d’installer une réelle empathie dans cette fiction. En même temps, avec Lars Von Trier aux commandes, il n’y a rien de surprenant là-dedans : connu pour mettre ses personnages sur des piédestaux afin de mieux les faire chuter juste après, le cinéaste s’éclate ici à stigmatiser les pires tares de l’espèce humaine, presque toujours avec un mélange de cruauté et de loufoquerie (oui, on rit énormément dans The Kingdom !), sans que ce tableau d’une humanité à la ramasse ne paraisse louable ou idyllique.

La mise en scène de la série télévisée est au diapason de cette volonté d’en découdre avec une vision simpliste de l’humanité, tant il est vrai que Lars Von Trier joue à loisir sur l’instabilité des cadres et les formats d’image pour déstabiliser les attentes du public. Dès son superbe prégénérique où des images oniriques défilent au ralenti dans une esthétique sépia, les fans du cinéaste danois ne mettront pas plus de trois secondes pour reconnaître le procédé esthétique mis en place par Von Trier dans son premier film Element of crime. En revanche, pour tous ceux qui ont découvert l’œuvre du cinéaste sur le tard, le spectre du Dogme95 ne manquera certainement pas d’apparaître, au vu d’un tournage caméra vidéo à l’épaule et en lumière naturelle qui confère à l’image une granularité assez sale, et qui donne une sensation de réalisme assez inhabituelle aux scènes les plus extrêmes (d’où la peur et le malaise que l’on ressent viscéralement). Tout ceci n’est pas non plus un hasard : en effet, une fois la saison 2 finalisée, Von Trier intègrera un collectif de réalisateurs danois (dont Thomas Vinterberg) afin d’élaborer les fameuses règles du Dogme95. En cela, on peut voir The Kingdom comme le laboratoire ultra-créatif que le cinéaste utilisait alors pour mettre en application ses nouveaux critères artistiques : sous couvert d’un amateurisme qui laissait croire à un essai mal fichu et jamais maîtrisé, chaque plan était alors travaillé en profondeur, l’usage des jump-cuts et des différents formats vidéo permettait au montage de casser les règles de fluidité narrative (on est si désorienté qu’on a parfois du mal à suivre ce qui se trame), et l’atmosphère sombre du résultat renforce la dimension cauchemardesque de l’ensemble.

Parler de « cauchemar » à propos de la série n’est d’ailleurs pas exagéré : si la juxtaposition des épisodes respecte la logique feuilletonnesque du processus (des indices disséminés de façon progressive pour aboutir à une terrible révélation), Lars Von Trier réussit l’exploit d’amplifier cette idée tout en la prenant à contre-pied, l’empilement des indices ne servant en définitive qu’à susciter la perte du public dans un univers dont il ne peut maîtriser tous les codes (le cliffhanger final qui clôt définitivement la série y est aussi pour quelque chose). Comprenons par là qu’à force de naviguer en plein cauchemar, on perd vite le sens des réalités. Même la finalité de la série elle-même n’est pas facile à cibler non plus : entre la sitcom déjantée, le feuilleton hallucinatoire qui ausculte l’état moral du Danemark contemporain et la grosse blague potache sur l’immixtion du surnaturel dans le quotidien, pas facile d’isoler The Kingdom, ni même de le ranger dans une case précise. Et c’est tant mieux : à force de contrebalancer les règles de la fiction télévisuelle, la série échappe à toute codification rassurante, et se contente alors de rester branchée sur le mécanisme narratif diabolique mis en place par son créateur. Du coup, en rendant la normalité plus anormale que tout le reste (parce que trop outrancière), Lars Von Trier touche juste dans sa volonté de créer une absurdité qui fonce pied au plancher, de pervertir les règles du réalisme par tout un tas de détails visuels et sonores, de nous mettre autant face à des impasses qu’à des portes ouvertes.

Doit-on en déduire que l’on flippe aussi beaucoup ? Oui, bien sûr, que ce soit au détour d’un plan (celui de la cage d’ascenseur qui renvoie à la plongée vers un autre monde) ou d’une séquence-clé qui met les nerfs à rude épreuve. A ce titre, la saison 1 s’achève sur la naissance d’un bébé difforme qui rendrait presque normal celui d’Eraserhead (une scène atroce à déconseiller fortement aux femmes enceintes !). Mais c’est aussi le rire qui provoque souvent la peur dans ce grand bazar ésotérico-fantastique, la comédie ne s’étant peut-être jamais aussi bien mêlée à l’horreur dans le cinéma de Lars Von Trier. Par ailleurs, dans cette optique de jouer sur les bascules narratives et les perceptions, ce dernier n’hésite pas à laisser parfois de côté l’enquête sur la présence des fantômes afin de rester concentré sur les codes d’une communauté hospitalière si dingue qu’elle en devient franchement inquiétante. En guise d’exemples, signalons que l’hôpital inclut ici une sorte de Loge (un peu assimilable à celle des francs-maçons) où sont pratiqués tout un tas de rituels ridicules, que les étudiants en médecine organisent des courses de vitesse où l’on parie sur la rapidité du conducteur qui remonte l’autoroute à l’envers dans son ambulance, que la plupart des médecins passent plus de temps à jouer de leur influence sur les autres qu’à s’occuper de leurs patients, etc…

Cette vision terrifiante d’une hiérarchie pourrie de l’intérieur est assez symbolique d’une société ancestrale où le roi (le médecin) dirigerait son royaume (l’hôpital) avec le droit de vie ou de mort sur ses sujets (les patients), ce qu’incarne à merveille le personnage profondément négatif de Stig Helmer. Le caractère froid et assez repoussant du monde hospitalier étant souvent matière à susciter le malaise chez certains spectateurs (notons que les scènes de chirurgie sont parfois ici à la limite de l’insoutenable), on peut facilement imaginer à quel point la peur se renforce à la simple vue des êtres terrifiants qui peuplent cet univers. Reste que si la première saison, à la fois découverte du cadre et enquête sur le mystère entourant le fantôme d’une jeune fille, atteint un absolu dans la mise en scène de l’indicible, on ne peut pas forcément en dire autant de la seconde, davantage centrée sur les manipulations et la croissance d’un bébé monstrueux (imaginez un nouveau-né avec la tête d’Udo Kier et un corps caoutchouteux en croissance permanente) : on sent alors que la série bascule clairement dans le Grand-Guignol, largue les amarres avec toute forme de rationalité, joue avant tout sur les variations de comportement à 180° et atteint un point de non-retour définitif lors du huitième (et dernier) épisode qui s’achève sur un incroyable flou narratif.

Peut-être n’était-il pas possible de faire autrement, après tout : même si on le doit au décès soudain de l’acteur Ernst-Hugo Järegard en 1998 (ce qui aura rendu impossible la création d’une troisième et ultime saison), cet arrêt brutal de la série rejoint en intensité celui qui achevait la deuxième saison de Twin Peaks, laissant le champ libre à tout un ensemble d’hypothèses et de mystères à entretenir. The Kingdom n’aura pourtant pas vu son aura disparaître d’un coup sec, d’une part en raison d’un statut culte qui ne s’est jamais contredit, d’autre part en raison de l’existence d’une autre série dérivée, adaptée en 2004 par Stephen King pour la télévision américaine. La clé du récit, elle, reste encore aujourd’hui un mystère. Quoiqu’il en soit, tout comme les grands créateurs sont parfois les seuls à conserver en eux le vrai mystère de leur création, on préfère laisser la parole à Lars Von Trier qui, en Monsieur Loyal malicieux et manipulateur, prenait ici le soin de clôturer chaque épisode par un petit monologue opaque, face caméra et devant un rideau rouge, avec les mots suivants en guise de conclusion : « Si vous voulez revenir au Royaume, préparez-vous à prendre le Bien avec le Mal ! ».

Réalisation : Lars Von Trier, Morten Arnfred

Scénario : Lars Von Trier, Niels Vorsel, Tomas Gislason

Production : Lars Von Trier

Bande originale : Joaquin Holbek

Photographie : Eric Kress

Montage : Molly Marlene Stensgärd

Origine : Danemark

Nombre de saisons : 2

Nombre d’épisodes : 8

Années de production : 1994 / 1997>