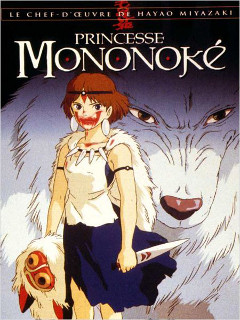

REALISATION : Hayao Miyazaki

PRODUCTION : Ghibli, Dentsu, NTV, Tokuma Shoten

AVEC : Yōji Matsuda, Yuriko Ishida, Akihiro Miwa, Yūko Tanaka…

SCENARIO : Hayao Miyazaki

PHOTOGRAPHIE : Atsushi Okui

MONTAGE : Hayao Miyazaki, Takeshi Seyama

BANDE ORIGINALE : Joe Hisaishi

TITRE ORIGINAL : Mononoke-Hime

ORIGINE : Japon

GENRE : Animation, Anime, Aventure

ANNEE DE SORTIE : 12 juillet 1997

DUREE : 2h15

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

Analyse rédigée dans le cadre de notre Semaine Ghibli

Bien qu’il soit l’un des films les plus populaires d’Hayao Miyazaki (si ce n’est pas le plus apprécié, d’ailleurs) et que sa sortie ait été couronnée d’un tsunami d’éloges amplement mérité, Princesse Mononoké reste malgré tout une œuvre trop sous-estimée par trop de monde. Ou plutôt, une œuvre immensément acclamée dont il est récurrent de ne retenir que les éléments les plus simplistes, forcément ceux pour lesquels les critiques ont tendance à tendre l’oreille dès qu’on leur fait un dessin gros comme une maison. Déjà, réduire un tel chef-d’œuvre au simple rang de « fable écologique » sans en parcourir tout ce qui englobe cette appellation (à ne pas négliger, toutefois), c’est renvoyer fissa le studio Ghibli au rang de sponsor involontaire pour Greenpeace, et considérer Hayao Miyazaki comme une sorte de Rousseau à la sauce wasabi. En outre, si l’on peut légitimement parler de « fable » à propos de Princesse Mononoké, il convient de ne pas fausser l’interprétation de ce terme. Chez un artiste comme Miyazaki, la fable est moins synonyme d’un récit aux intentions moralistes que la promesse d’une exploration où tous les éléments, qu’ils soient matériels, humains ou végétaux, possèdent le statut de personnages à part entière qui influent sur un tout. La fable devient alors la promesse pour le spectateur d’un voyage qu’il pourra développer à sa guise, évoluant au sein d’une myriade de détails qui le noient dans leur profusion insensée, passant d’un niveau de lecture à un autre sans jamais se limiter à un point de vue imposé. Et du même coup, le moteur émotionnel de la fable ouvre définitivement une porte vers l’imaginaire.

Depuis le triomphe de Nausicaä, le cinéma de Miyazaki est avant tout un art d’immersion et d’évasion, bien sûr, mais au sens le plus noble du terme : que l’on soit familier ou non envers les codes de l’univers dépeint, l’envoûtement provoqué par le voyage est une denrée suffisante pour nous pousser à l’investir, à en épouser les composantes et les contradictions, notamment parce que les enjeux (dramatiques, thématiques, émotionnels, etc…) qui sous-tendent l’univers en question touchent à une fibre universelle, celle de la condition humaine. Faut-il donc voir là-dedans la justification principale de l’adoubement du cinéaste par les critiques occidentaux suite à la découverte de ce film ? Peut-être bien, mais on pencherait plutôt pour une façon de coupler le fantastique avec le réalisme, le film n’hésitant jamais à inclure des éléments surnaturels au beau milieu d’éléments ancrés dans un contexte historique : chez Miyazaki, le réel et l’imaginaire ne peuvent que fusionner, de façon à ce que leur mariage donne aux enjeux de la condition humaine une portée émotionnelle et évasive qui touche au faramineux. Là-dedans réside sans doute la portée décisive et inépuisable d’un cinéma parmi les plus riches de ces dernières années, et dont Princesse Mononoké s’est imposé sans difficulté comme l’un des diamants les plus précieux.

D’une certaine manière, ce film marque assez clairement une rupture et une évolution dans la carrière de Miyazaki. Mais en quoi, précisément ? D’abord parce que le film tranche avec l’aspect aérien des précédents films du cinéaste : l’auteur de Nausicaä et de Porco Rosso étant à la base le fils d’un aviateur, il lui était fréquent d’intégrer dans ses films une pratique ou un apprivoisement des espaces aériens. Rien de tout cela ici, puisque Princesse Mononoké est une œuvre clairement collée au plancher des vaches, dotée d’une vraie dimension terrestre qui met côte à côte les forces telluriques (fer, roche, acier…) et biologiques (eau, bois, feu, forêt…). Ensuite, même si cela avait déjà été plus ou moins esquissé dans son œuvre, le cinéaste monte clairement d’un cran sur la peinture dénonciatrice de la guerre, qui plus est en enrobant son film d’un sérieux quasi imperturbable (quelques pointes d’humour surgissent toutefois, surtout dans la scène des forges) et en ne craignant pas de peindre la violence avec un maximum de réalisme. Et enfin, la proposition de concevoir un univers qui, à l’instar des œuvres de J.R.R. Tolkien ou de Frank Herbert, englobe tellement de lieux, de personnages et de sous-intrigues que sa durée (2h15, tout de même !) ne suffirait pas à explorer dans son intégralité. Toutefois, ce ne sont là que des généralités. On se permettra de placer cette analyse du film sur un angle très précis, qui constitue en soi l’une des composantes les plus fondamentales du cinéma japonais : un principe artistique consistant à filmer la rencontre de forces opposées, d’une part en captant le choc de leur confrontation, et d’autre part en les englobant, en inscrivant leur complémentarité au cœur des enjeux du récit.

Tout comme un cinéaste comme Shinya Tsukamoto se plait à explorer un contexte dérangeant où la souffrance et le plaisir seraient consubstantiels, et de la même manière qu’un Akira Kurosawa explorait les diverses facettes du code des samouraïs pour se focaliser sur leur tiraillement entre honneur et individualisme (ce que traduisaient à merveille les enjeux humains, politiques et sociaux, des Sept samouraïs), Hayao Miyazaki place l’action au cœur d’un univers chaotique, où beauté et horreur se confrontent sans cesse, où l’âme d’un homme reste partagée entre deux faces (l’une étant plus sombre que l’autre). Évidemment, on ne manquera pas de retrouver dans cette ambivalence l’un des thèmes-clés de la saga Star Wars, à savoir l’affrontement du Bien contre le Mal vu à travers le prisme d’une introspection personnelle : le combat de Luke face à Dark Vador devenait le combat d’un être pur contre sa propre part d’ombre, et le passage d’un stade à un autre marquait à la fois la fin de l’innocence et le début d’une maturité forte. Or, même si la saga initiée par George Lucas conservait une trame relativement prévisible en s’inspirant d’archétypes mythologiques déjà vus ailleurs, on notera que Miyazaki s’avère moins radical dans sa schématisation et ose des ruptures de ton qui relancent constamment les cartes de son récit. Sans compter sa capacité surnaturelle à y instaurer une profusion d’idées visuelles qui génèrent une fascination durable.

Des partis pris que le cinéaste établit de façon frontale dès sa scène d’ouverture : passé le pré-générique stigmatisant la fin de l’équilibre rêvé entre la nature et l’être humain, la simple vision d’un animal démoniaque, sorte d’immense sanglier parcouru par des gerbes de matière gluante et pestilentielle, détruisant tout sur son passage et mettant en péril toute forme de vie, marque un choc évident sur le plan symbolique, outre celui de constater qu’Hayao Miyazaki inscrit désormais son cinéma dans une approche plus viscérale. C’est surtout que ce point de départ du récit, très vite éclairci par la suite, annihile toute perspective de jugement manichéen entre les forces mises en place, qu’elles soient animales ou humaines : on apprendra ensuite que le sanglier fut tué par les humains peu après avoir causé la destruction de leur camp avec sa meute, puis ressuscité sous la forme d’une créature haineuse et maléfique. Ainsi, cette créature symbolise à elle seule la schizophrénie de l’univers dépeint, menacé par un équilibre brisé entre toutes les formes de vie, où la nature humaine (dont les réactions sont dictées aussi bien par la peur de l’inconnu que par la quête de richesse) se confronte au déchaînement des forces naturelles (dont les réactions restent incertaines et ambigües jusqu’au bout). Dès lors, il sera assez difficile de capturer dans ce récit la moindre parcelle de thèse écologique érigeant la société moderne en incarnation du Mal absolu, ou de crier à la naïveté rousseauiste (même si certains plans de la forêt du Dieu-Cerf sidèrent par leur infinie beauté idyllique), surtout quand on voit à quel point le récit évite à tout moment de se donner des airs de pamphlet écolo.

Même les règles du genre sont brisées et retravaillées avec intelligence au sein du récit, tout particulièrement à travers le personnage de San Mononoké, jeune princesse sauvage qui incarne justement, autant par ses actes que par sa dynamique, la force transgressive du récit. Outre le fait de constater qu’une love-story archétypale et brûlante semble avoir été éjectée au profit d’un sentiment de respect entre les deux héros, c’est surtout la première apparition de Mononoké qui établit les bases de ce processus : en lieu et place d’une belle sauvageonne qui ferait chavirer le cœur du jeune guerrier Ashitaka, c’est une jeune guerrière qui surgit devant celui-ci, s’attachant à atténuer la douleur d’une immense louve (blessée) en aspirant son sang maternel pour ensuite le recracher. Sur le moment, on hésite entre le rire et le dégoût, mais en une simple variation de plan, Miyazaki aiguille le regard du public vers l’angle de la curiosité. Aucun angélisme là-dedans, aucune horreur non plus, juste une dualité fascinante qui opère dans le récit, ce personnage scellant par sa présence et ses actes cette union souhaitée entre le réel et l’inconnu. Et la fascination suscitée par cette scène de rencontre tout sauf banale renoue avec le principe des meilleurs films d’aventures, ceux où l’évasion se pare d’une exploration intime : découvrir l’inconnu, être surpris par l’apparition de l’incongru, le parcourir sous tous ses angles pour mieux l’apprivoiser par la suite, et en tirer une foule d’émotions contradictoires qui vont d’entremêler pour accéder à une forme d’épanouissement spirituel.

Au sein de l’œuvre de Miyazaki, il est souvent de bon ton de parler de « pureté du traitement » dans le sens où les récits de ses films traduisent des enjeux humanistes sans aucune connotation manichéenne (on en faisait mention un peu plus haut). C’est surtout que le cinéaste décide fièrement de mettre tous ses personnages sur un pied d’égalité et de ne jamais négliger la moindre fibre émotionnelle qui peut les parcourir. En outre, on parlait précédemment de rencontre entre des forces opposées, et cette idée se répercute également sur les personnages : à ce titre, le symbole le plus fort d’une symbiose souhaitée entre ces forces reste le lien d’amitié et de compréhension mutuelle qui unit Ashitaka à sa monture Yakkuru, sorte de croisement entre le cheval et le bouquetin, dont on perçoit la complicité réciproque à travers les signes et les regards qu’ils s’envoient l’un vers l’autre. Un exemple idéal de ce que peut être l’alchimie souhaitée entre l’humain et la faune, ici incarnée par différentes entités, par les infimes rapports entre ces entités, ou encore par leur fusion harmonieuse. Et ne parlons même pas de l’apparence physique de Mononoké, reniant tellement son apparence humaine qu’elle s’est réfugiée dans le déguisement, désormais plus animale qu’humaine dans sa façon de penser comme dans ses mouvements d’une agilité surpuissante.

En définitive, si l’on veut un peu schématiser, Miyazaki ne force jamais le trait parce qu’il recherche la pureté, celle des êtres et celle des entités : dans ce film comme dans tous les autres, son refus de la naïveté et du manichéisme s’exprime par la transgression des clichés et des attentes, par la réunification des forces (celles qui s’opposent dans le récit, et celles qui se confrontent dans un même plan de cinéma). Si l’on voulait sortir d’autres exemples, il y aurait fort à dire : le soin de clarifier les motivations de chaque personnage potentiellement négatif, la précision minutieuse apporté aux personnages féminins (dans les forges, les rapports entre les deux sexes sont plus complexes que prévu) ainsi qu’aux seconds rôles les plus anodins, le parallélisme psychologique entre certains personnages (dans leurs voix et leurs attitudes respectives, Dame Eboshi et la louve Moro se ressemblent énormément), l’attention à donner la faculté à transformer une incarnation de pureté en symbole de terreur (et vice versa), l’équilibre harmonieux entre les couleurs et les textures, la simplicité élémentaire du dessin et des images, et surtout, le désir de faire passer le spectateur par tous les états possibles, tout comme son héros découvre avec stupeur et émerveillement les caractéristiques du monde qu’il investit.

Le lien établi auparavant avec Star Wars sur l’opposition des contraires s’impose très clairement sur l’établissement du parcours initiatique du héros, débutant ici par un acte cruel mais tragiquement inévitable pour lui. Dès le début, en éliminant cruellement le sanglier démoniaque qui menaçait son village, Ashitaka se retrouve porteur d’un maléfice qui le ronge, menaçant presque de le perdre dans d’atroces souffrances s’il n’en trouve pas rapidement le remède. Dès cet instant, aucune hésitation n’est possible, il faut partir. Une quête commence. Un champ des possibles s’ouvre. Et du même coup, le voyage effectué par Ashitaka dérivera très vite vers quelque chose de plus intime, qui influera sur son destin comme sur sa propre vision du monde, laquelle sera à tout jamais chamboulée. Au niveau de l’universalité des enjeux, le lien s’impose logiquement avec le film de Lucas (qui était déjà une œuvre à portée universelle dans laquelle chacun pouvait se reconnaître), y compris lorsque les effets du surnaturel se lient à la psychologie du personnage : tout comme l’exploration prudente du côté obscur de la Force pouvait servir au jeune Luke de catalyseur pour exprimer et finalement maîtriser son côté sombre, le maléfice qui ronge Ashitaka ne servira que de catalyseur à l’intensification de ses propres pulsions de violence et de survie.

A titre d’exemple, dès cet instant furtif où il aborde un village massacré par des hordes de samouraïs, la moindre flèche qu’il tire avec son arc ne fait qu’accroître la portée de son maléfice et, accessoirement, intensifie sa force et son agilité (ses deux flèches ont beau dévier dans tous les sens, elles atteignent leur cible et provoquent des dommages collatéraux pour le moins tranchants). Son bras gauche reste celui de la loyauté, mais son bras droit, désormais possédé, est marqué par la prédominance de la haine et de la violence au cœur de ce jeune homme originellement pur. Une dualité maladive qui scelle à jamais son destin et oriente son parcours jusqu’au bout. Quant aux différentes étapes qui jalonnent le parcours du héros, Miyazaki ne se prive pas pour les inscrire dans un univers qui condense en son sein différentes cultures : on y retrouve des symboles directement connectés aux pages les plus marquantes du pays du Soleil Levant (le film peut presque se voir comme une analogie sur le conflit éternel du Japon entre passéisme et modernité), une avalanche de détails qui rappellent les meilleurs jeux vidéos et jeux de rôles (les petits sylvains évoquent assez bien des créatures à la Final Fantasy), des éléments déjà inclus à la base dans toute la galaxie miyazakienne (certains dessins sont en corrélation directe avec sa nouvelle Le voyage de Shuna) et des archétypes mythologiques renvoyant assez souvent à la fameuse théorie du « monomythe » développée il y a plusieurs années par Joseph Campbell.

Sur ce dernier point, il convient néanmoins de faire la part des choses : si Nausicaä et Le château dans le ciel reprenaient plutôt clairement les détails de base de la thèse campbellienne (en gros, la récurrence des mêmes schémas archétypaux au cœur de chaque mythe, et le parcours d’un héros décrit à travers différentes étapes : appel à l’aventure, épreuves, combat, fuite, retour, délivrance, émancipation), Princesse Mononoké ne mange pas forcément du même pain. Déjà parce que le héros ne répond pas à l’appel de l’aventure mais réagit en conséquence face à un besoin de survie (la sienne, ainsi que celle de son village), mais aussi en raison de l’absence de guide ou de mentor dans l’intrigue. En outre, on se permettra de considérer que le mentor, censé guider l’aventurier tout en installant chez lui une distance entre ses désirs et les dangers qui le menacent, aurait ici constitué un frein au héros. Tout au long de son voyage, teinté d’émotion et de mélancolie, Ashitaka n’aura de cesse que de rencontrer des idées contradictoires, certes animées par des intentions précises et ambigües (l’une des pires facilités d’interprétation serait, par exemple, de considérer Dame Eboshi comme une méchante), qui viendront étayer son jugement et enrichir sa perception des choses. Son objectif est aussi simple qu’empreint d’un puissant sentiment humaniste : « Porter un regard sans haine sur le monde ».

Cette intention implique une remise en question intime, ce qui le rend aussi bien témoin de l’action que symbole d’un espoir de réunification entre les forces chaotiques de la vie, et on précise d’ailleurs que c’est en conciliant les différentes forces chaotiques qui se déchaînent autour de lui que le protagoniste trouvera au final la sérénité (les plus beaux plans du film sont peut-être ceux où il reste figé au centre de l’écran, face à un environnement quasi mutant). En outre, une hypothèse intéressante serait de considérer tous les autres personnages du film comme des guides omniscients, et dans ce cas, si l’on remarque que le film renoue autant avec les mythes les plus universels de la quête initiatique (la liste est trop longue) qu’avec des figures surnaturelles et divines directement héritées de diverses religions (surtout le shintoïsme et le chamanisme, étant donné que les divinités s’incarnent ici dans n’importe quel élément concret et abstrait), on discerne sans peine à quel point le champ d’exploration du héros ne peut que l’amener vers une vaste liste de possibilités d’action et de réflexion. Même chose pour le spectateur, tellement baladé d’une idée à une autre que les interprétations suscitées par le film semblent clairement illimitées. Le monde de Princesse Mononoké peut se voir comme une immense carte. Libre au spectateur d’y tracer le chemin qu’il souhaite y prendre.

Il y a dans ce chef-d’œuvre mille symboles qui peuvent exprimer à eux seuls cette progression intime, cette association fascination-crainte qui tend vers quelque chose de serein (on gardera surtout en mémoire les sylvains, effrayants au premier abord, mais très vite amusants et rassurants), et surtout, cette propension du cinéaste à ne rien vouloir figer dans son cadre, à faire surgir mille et une idées dans son intrigue comme autant de possibilités narratives et émotionnelles. Si sa mise en scène et son découpage recourent en grande partie à une succession de plans fixes (ce qui n’exclut pas quelques plans en mouvement qui renforcent l’immersion dans le récit), Miyazaki fait toujours en sorte de peupler le cadre au maximum, de le remplir d’éléments et de détails minutieux qui peuvent émerveiller ou interpeller, quand il ne réussit pas à donner carrément une dimension de tableau vivant à la plupart de ses plans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les visions de Miyazaki, soutenues par la musique douce et divine de Joe Hisaishi, touchent au sublime en titillant notre inconscient et en jouant à fond la carte du symbolisme : dans Princesse Mononoké, on voit des papillons luminescents qui volent au-dessus d’une empreinte de pas, des pieds humains qui foulent un sol à l’herbe dense et cotonneuse, des libellules qui flottent dans les airs comme des étoiles scintillantes, des cerfs qui marchent au loin dans une lueur solaire et quasi enchanteresse, des loups aux yeux verts qui serpentent entre les arbres de forêts touffues, des singes aux yeux rouges qui se perchent de façon immobile sur un arbre mort en pleine nuit, un jeune guerrier contemplant la forêt au crépuscule, un gigantesque esprit lumineux qui marche à travers les montagnes, des forges polluantes bâties au beau milieu d’un lac naturel, etc… Des instants de magie pure dont seul le 7ème Art peut s’imposer comme le médium complice.

Si l’on devait alors résumer grossièrement le film, on pourrait dire ceci : un authentique rêve d’enfant que vit le spectateur, dans lequel ce dernier ne cesse de marcher et d’explorer les moindres recoins, et dont il ne souhaiterait jamais sortir, histoire d’en épuiser la beauté fantasmagorique pendant une éternité. On ne mentira pas en disant que les 2h15 du film paraissent beaucoup trop courtes : tout comme les plus grandes épopées aventureuses des années 50-60, le film de Miyazaki s’inscrit aisément parmi ses œuvres qui prennent leur temps et qui s’étirent dans tous les sens afin d’épuiser leur essence jusqu’au bout. Avec, au bout du voyage, une joie immense doublée de la tristesse de quitter cette univers de mythes et de légendes, né de l’imagination d’un immense artiste dont l’œuvre n’a jamais cessé de traduire son amour infini pour l’être humain. Comme si Miyazaki, dernier maître d’une espèce de cinéastes vieillissants en voie d’extinction (et dont le studio Ghibli reste encore aujourd’hui l’une des rares bulles de survie), se faisait l’âme sacrificielle d’une myriade d’artistes pour lesquels il n’est jamais permis de perdre espoir en l’avenir de l’homme.

3 Comments

9 ans plus tard, je découvre cette analyse, si riche et bien écrite. Princesse Mononoke m’a profondément marqué dès que je l’ai vu, étant encore enfant ; je l’aime toujours autant, voire de plus en plus, et découvre sans cesse de nouvelles facettes à ce chef d’oeuvre.

Très belle analyse. C’est un véritable chef d’oeuvre

Princesse Monoké est mon film préféré de la galaxie Miyazaki.

L’auteur du présent article l’a bien dit, il faut voir ce film comme une carte dont on choisit son propre chemin.

La quête de Ashitaka me rappelle celle du jeune garçon que je souhaitais être : courageux, luttant contre les injustices de ce monde.

La princesse était pour moi alors la représentation de l’alliance entre l’Homme et la nature contre la folie destructice de l’homme.