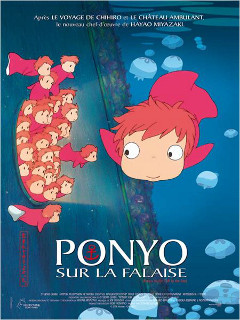

REALISATION : Hayao Miyazaki

PRODUCTION : Ghibli, Dentsu, NTV, Hakuhodo, Toho

AVEC : Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi, Kazushige Nagashima, Rumi Hiiragi…

SCENARIO : Hayao Miyazaki

DIRECTEUR DE L’ANIMATION : Katsuya Kondo

PHOTOGRAPHIE : Atsushi Okui

MONTAGE : Takeshi Seyama

BANDE ORIGINALE : Joe Hisaishi

TITRE ORIGINAL : Hauru no ugoku shiro

ORIGINE : Japon

GENRE : Animation, Anime, Fantastique, Enfance

ANNEE DE SORTIE : 08 avril 2009

DUREE : 1h41

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d’une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu’il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. Ponyo est aussi fascinée par Sosuke que ce dernier l’est par elle. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke.

Analyse rédigée dans le cadre de notre Semaine Ghibli

Le chemin parcouru par Hayao Miyazaki depuis le succès de Nausicaä aura été incroyablement riche et bénéfique, mais autant être honnête, une menace avait commencé à planer il y a quelques années autour de la créativité de l’indispensable studio Ghibli. En effet, il faut surtout se rappeler que, malgré d’indéniables qualités et une capacité d’émerveillement encore vivace, Le château ambulant avait déçu pas mal de monde, à commencer par certains fans de Miyazaki, un peu déroutés par un résultat dont on ne savait plus trop vraiment à qui il était censé s’adresser. Sans compter que la relève semblait se préparer à grands pas : le fiston Goro Miyazaki avait livré ses débuts de cinéaste avec Les contes de Terremer, œuvre belle et touchante, mais néanmoins à des kilomètres de la puissance thématique et symbolique des œuvres du maître. Devait-on se persuader que le papa de Chihiro et de Totoro ne faisait que ressasser des éléments de ses précédents univers, au risque de voir se rapprocher l’heure de la retraite ? Dès sa sortie en 2009, Ponyo sur la falaise aura su prouver à la puissance mille qu’on avait tout faux : en opérant un retour fracassant à la simplicité narrative de ses premières œuvres (notamment Mon voisin Totoro) et en laissant agir le symbolisme à travers des images puissamment évocatrices, Miyazaki se réinvente, laisse de côté les narrations trop complexes, et poursuit avec intelligence sa quête d’un art pur et universel. L’audace de ce nouveau film réside aussi dans le fait d’avoir réadapté un classique de la littérature enfantine, « La petite sirène » d’Andersen, déjà transposé sur grand écran dans un cartoon disneyen qui avait plus ou moins marqué son époque. Parce que, chez le maître nippon, hors de question d’avoir une pin-up aux cheveux rouges et à la queue verte en guise d’héroïne : en lieu et place de cette incarnation très niaise, on aura plutôt droit à une sorte de petit chiffon rouge, à la chevelure rousse et aux yeux curieux, dont le rêve secret est d’avoir forme humaine. Des profondeurs sous-marines surgira non seulement un nouveau stade de beauté visuelle pour le spectateur, mais aussi un espoir de réconciliation entre l’humain et son environnement, et ce au travers d’une jeunesse que le cinéaste n’aura cessé, tout au long de sa filmo, de considérer avant tout comme une promesse d’avenir et non comme l’instrument d’une éventuelle déchéance.

Tout comme il l’avait démontré avec Princesse Mononoké, c’est en restant profondément attaché à la Terre que Miyazaki trouve sans cesse matière à retravailler sa sensibilité d’artiste et à prendre de la hauteur, oubliant ainsi la mythologie aérienne qui hantait ses premières œuvres. Et comme avec son chef-d’œuvre mythologique où les deux formes de nature (humaine et animale) se mêlaient au sein d’un terrible conflit, il renoue avec sa mise en scène des forces opposées, captant à nouveau cet entrechoquement de deux univers antinomiques qui s’exprime à travers le lien d’amitié (d’amour ?) entre deux personnages. Cette fois-ci, l’action ne se déroule pas dans les airs, mais au cœur d’une ville portuaire, avec l’océan comme vaste espace de liberté et de possibilités. Une première pour Miyazaki, qui prend ici le risque d’aborder ce qui reste la pire phobie nationale du Japon contemporain : celle de voir un jour les flots engloutir l’archipel sous un déluge aquatique incontrôlable. On connait la préoccupation de cet immense artiste pour la nature, l’écologie, et tout ce qui touche au sort de la planète, mais Ponyo sur la falaise est peut-être le premier film de sa carrière à aborder aussi frontalement cette menace de destruction : le cinéaste prend le temps d’analyser et d’étudier la fusion de ces deux écosystèmes opposés au fur et à mesure que les deux héros se rapprochent.

Sauf que, comme toujours chez lui, la menace s’efface sous la forme d’une entité purement symbolique (ici, une mer littéralement vivante qui peut se déchaîner en cas d’équilibre mal maîtrisé) et l’expression d’un trauma directement lié à l’époque moderne (ici, le tsunami) déploie une telle effervescence d’idées visuelles que la crainte finit par s’atténuer et se muer en épanouissement (ce qui n’exclut pas l’humour et la légèreté). En outre, ce n’est certainement pas pour rien si, au cœur de ce cadre portuaire, Miyazaki s’attache avant tout à la mise en scène de l’entraide et de la solidarité envers les générations : on découvre que le petit Sosuke vit avec sa mère qu’il tente d’aider autant que possible en l’absence de son père, il va à l’école et ne semble pas trouver d’épanouissement personnel en côtoyant les enfants de son âge, et sa mère travaille dans une maison de retraite où Sosuke aime venir réconforter les vieilles personnes qui y résident. Cette proximité immédiate entre le milieu scolaire et la maison de retraite inscrit d’emblée le film sur un terrain précis : celui de la transmission entre les êtres. Et tout ceci, mixé à la psychanalyse d’un conte enfantin dont le sujet principal restait quand même l’éveil à la sexualité d’une petite fille (laquelle quitte son univers pour s’immiscer dans un autre), promettait dès la mise en place du projet un extraordinaire sujet pour le cinéaste.

Un retour à la simplicité implique aussi bien le fond que la forme, et Miyazaki réussit à exprimer cela dès son premier quart d’heure, absolument magique. Le temps d’une scène d’ouverture où un ballet nautique de méduses et d’espèces sous-marines génère un éblouissement absolu, Miyazaki crée une symphonie des images et des sons, parsemée ici et là d’une avalanche de détails discrets qui agissent comme autant d’armes de séduction dans chaque plan (on notera l’utilisation des méduses comme moyen de transport et comme couverture pour Ponyo), et ce à travers une animation très simple, des dessins évoquant le tracé d’un enfant, un découpage harmonieux, et des plans suffisamment étirés pour laisser le temps au spectateur d’épouser les différentes variations de mouvement qui s’opèrent dans le cadre. Une façon de sublimer un environnement considéré à la base comme menaçant, tout en prenant garde de ne pas être trop angélique dans sa peinture : la beauté a beau surgir de partout, le cinéaste ne fait qu’insister en filigrane sur sa fragilité (la dimension écologique du film s’arrête à cette distinction précise).

C’est là qu’entre en jeu le personnage de Fujimoto, a priori menaçant en raison de son statut de sorcier ayant renoncé à la vie humaine pour devenir un garde de la faune sous-marine : personnage véritablement « miyasakien » dans le sens où ses actions sont guidées par une addition de défauts et de qualités, cet être bizarre constitue la base du refus du manichéisme, dont on évoquait déjà les fondements à propos de Princesse Mononoké, et reste le seul personnage du film préoccupé par cette notion d’équilibre entre les forces de la vie. Et dès que Ponyo prend la poudre d’escampette à l’aide d’une méduse et remonte à la surface pour découvrir le monde des humains, cet équilibre se voit fragilisé. La particularité est que Miyazaki se livre une fois de plus à un détournement diffus des règles du conte enfantin. A ce titre, la première rencontre entre Ponyo et Sosuke est une scène d’une incroyable richesse : la rencontre entre la Terre et la Mer s’effectue par l’intermédiaire d’une bouteille renfermant quelque chose (le message étant remplacé par un être vivant), le héros casse la prison où est enfermée la princesse pour pouvoir la délivrer (c’est bien là une base récurrente des contes), et la grande transgression du cinéaste se traduit par le fait de montrer une créature aquatique lécher le sang d’un être humain moins comme un acte de défense que comme une tentative d’apprivoisement (on voyait déjà ça au début de Nausicaä). On retrouve ici la transgression des conventions telle que le cinéaste l’affectionne, mais cette fois-ci à travers des symboles reliés aux fondamentaux du conte pour enfants, lequel n’a jamais caché d’être un réservoir à métaphores plus ou moins audacieuses.

Sur ce point, on a beau savoir que les films de Miyazaki sont des œuvres destinées à tous les publics, les interprétations peuvent différer en fonction des générations. Les plus jeunes se concentreront sur l’histoire d’amitié entre deux êtres venus de deux mondes différents, tandis que les spectateurs adultes auront loisir d’y repérer une ribambelle de métaphores sexuelles, pour une fois très appuyées chez Miyazaki : la petite fille qui court sans relâche sur les vagues de façon à atteindre celui qu’elle aime (la scène, démente et dévastatrice, serait presque la schématisation visuelle d’un orgasme), la concentration d’énergie de Ponyo pour faire grossir une bougie (la métaphore phallique est assez inévitable), sans oublier l’ultime plan du film où un rapprochement buccal entre deux enfants d’à peine cinq ans semble clairement illustrer l’éveil à une sexualité précoce. C’est là que l’on peut cerner plus précisément la richesse intrinsèque de l’œuvre de Miyazaki, laquelle se résume avant tout à des symboles universels donnant lieu à un éventail assez large de perceptions. Le paradoxe suprême, c’est que le cinéaste effectue tout cela à travers des lieux réalistes et des actes extrêmement concrets : sa peinture du mode de vie de la famille nippone renvoie judicieusement au cinéma d’Ozu (en même temps, c’était déjà clairement le cas dans Mon voisin Totoro), les scènes de la vie quotidienne traduisent des enjeux universels (manger, boire, se chauffer, s’aider mutuellement, etc…), et de nombreuses pincées d’humour viennent pimenter la sérénité apparente du récit (quelques vieilles retraitées croient à l’imminence d’un tsunami dès qu’elles reçoivent de l’eau sur le visage !).

Mais c’est toutefois sur le contraste entre la Terre et la Mer que le cinéaste abat ses meilleures cartes pour susciter l’émotion et créer de puissants moments symboliques. Déjà, l’idée du seau d’eau utilisé par Sosuke est une belle idée visuelle : un petit garçon qui conserve une partie de cet univers inconnu à ses côtés, histoire de l’apprivoiser, de mieux le connaître (apparemment, Ponyo aime le jambon !) et de pouvoir l’intégrer au sein de son propre système de vie. Ensuite, l’utilisation du langage morse pour que la famille restée sur la terre communique avec le père parti au loin vers la mer représente une incarnation puissante de la communication difficile et limitée entre les deux univers. Et ne parlons même pas de cette vision hallucinante d’un monde terrestre quasi englouti sous les eaux, où les poissons serpentent sur les routes de campagnes, où les méduses remplacent les oiseaux, où les quartiers résidentiels prennent la place des coraux. La fusion opérée par Miyazaki entre ces différentes strates géographiques, qu’elle soit facilitée ou contrariée, trouve ici mille incarnations qu’une seule vision du film ne suffirait pas à décoder. Du coup, sa peinture d’un monde terrestre menacé d’engloutissement par une mer dont l’équilibre est menacé aboutit à un degré de perfection visuelle difficile à égaler : on n’oubliera pas de sitôt ce tsunami composé de poissons gigantesques (en réalité, les sœurs de Ponyo) qui forment les vagues, ses effets d’onde qui se manifestent dans chaque élément (le vent qui fait bouger l’herbe et les arbres, les vagues qui se déchainent de façon surnaturelle), ou encore ces quelques bicoques flottant au-dessus d’un paysage chaotique.

Il est également permis d’effectuer un parallèle avec une œuvre comme Le monde de Nemo, avec laquelle le film de Miyazaki entretient une connexion directe. Non seulement l’idée de la transmission et du conflit intergénérationnel, bien sûr, mais aussi et avant tout la peinture d’un univers sous-marin comme un retour direct à la féérie des origines (notons que le souhait secret de Fujimoto est de faire revenir la mer à l’époque du Cambrien). Là où Miyazaki enterre à loisir ses rivaux de Pixar, c’est en choisissant un médium aussi simple que l’animation traditionnelle pour illustrer son propos avec simplicité et lancer un puissant appel à l’imaginaire, là où l’animation 3D handicape ce dernier point en s’orientant vers une recherche de réalisme absolu. Le film crédibilise chaque détail en se focalisant sur des éléments précis, qu’il capte de la même manière qu’un enfant de cinq ans en train de découvrir le monde (en cela, le film facilite le retour direct à l’enfance), et déploie un maelström infini de visions émerveillées que la musique cristalline de Joe Hisaishi, décidément toujours aussi inspiré lorsqu’il travaille avec Kitano ou Miyazaki, soutient à merveille en créant une sensation de flottement où les images semblent « couler de source ». Tout ceci participe à la capacité d’immersion et d’éblouissement suscité par le film, de même que l’influence toujours aussi forte du shintoïsme, déjà présente dans tous les films du cinéaste, tend ici à immerger Ponyo sur la falaise jusqu’au point de non-retour. C’est le cas sur l’identité réelle de Ponyo, dont on ne saura définitivement pas grand-chose : est-elle un « kami » (déesse), une créature imaginaire, ou tout simplement une gamine en train de vivre sa métamorphose de façon accélérée ? Comme il le traduisait à travers la faune surréaliste de Princesse Mononoké, Miyazaki crée un trouble de l’identité biologique à force d’agiter à n’en plus finir son shaker à incarnations, mais réussit toujours à rendre concret ce qui reste le plus important : la mutation d’un corps comme signe d’évolution de son esprit. Et au centre de conflits universels que le cinéaste n’a jamais cessé de mettre en scène, c’est ici à travers la rencontre entre deux petits êtres, rêveurs et candides, que la réconciliation entre les deux mondes finit par s’opérer.

4 Comments

Superbe, l’intelligence au service de la critique, bel article et très juste dans le fond!

Lorsque la critique est un prolongement de l’œuvre et permet d’éclairer tel ou tel point. Magnifique et utile. Merci.

J’ai eu le bonheur de voir le film hier soir et cet article m’éclaire sur certains points. Très belle critique dense et très intéressante.

« La petite sirène » d’Andersen, déjà transposé sur grand écran dans un cartoon disneyen qui avait plus ou moins marqué son époque » —-> euh…. certainement plus que moins.