Olivier Assayas au Kino Arsenal, la cinémathèque de Berlin, le 4 octobre 2011

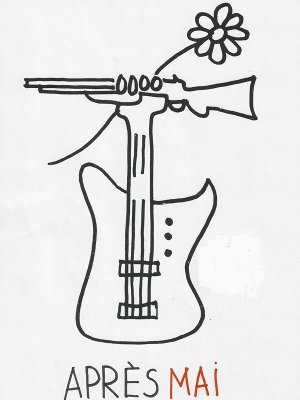

Après Mai sortira courant 2012. La première affiche confirme qu’on aura certainement là une oeuvre-somme, sur la jeunesse, la musique et la politique dans les années 1970. Un nouveau film semi-autobiographique après L’Eau froide (1994) ?

Désordre

L’enfant de l’hiver

Paris s’éveille

Une nouvelle vie

L’eau froide

Irma Vep

Fin Août, début Septembre

DÉSORDRE

France – 1986 – 1h35 – Prix de la critique internationale, Venise 1986

Lorsqu’Olivier Assayas parle de sa jeunesse comme il l’a fait à la cinémathèque de Berlin en présentant son film semi-autobiographique L’Eau froide (1994), il évoque longuement ce qui, pour lui, saisissait alors plus que toute autre chose l’esprit d’une époque et les sentiments que sa jeune génération ne parvenait pas toujours à exprimer avec des mots : la musique. Si le fils du scénariste Jacques Rémy se passionne très vite pour le cinéma – un univers dans lequel il a grandi -, la musique occupera ainsi une place de premier ordre dans son œuvre. Il est peu étonnant que son premier essai à la réalisation, Rectangle (1980), prenne la forme de deux clips pour des morceaux électro-rock de Jacno. Avec Désordre, son premier long-métrage, le milieu de la musique punk-rock sert carrément de cadre à l’intrigue. Mais paradoxalement, la musique ne paraît que peu évoquée pour elle-même, si ce n’est comme réminiscence d’un temps pas si lointain où l’on s’épanouissait vraiment. Les personnages interprètent moins la musique qu’ils en parlent en termes d’achat et de vente, d’échec et de célébrité, comme si ces jeunes musiciens s’étaient laissés emportés loin de leur passion première par l’air d’un temps nouveau où les tractations sont plus importantes que le reste. De fait, en braquant un magasin de musique et en en tuant par accident le gardien dans la scène d’ouverture du film, Yvan (Wadeck Stanczak), Anne (Ann-Gisel Glass) et Henri (Lucas Belvaux) laissent symboliquement leur insouciante et leur fougue gésir au côté du cadavre. Plus tard, leurs répétitions et leurs représentations seront moins filmées pour elles-mêmes (comme dans Rectangle ou, bien plus tard, Clean) que comme des interactions qui précipitent leur chute…

Si Désordre est le premier d’une série de films d’Assayas où apparaît la musique rock, il est donc aussi, dans le fond et avant tout, une première réflexion sur la sortie de l’âge adolescent, brutale, inévitable – réflexion que prolongeront les trois opus suivants du cinéaste. Il peut paraître étonnant que, dès son premier long, celui-ci ne filme ce qui lui est à priori le plus cher au sein de son histoire qu’avec une telle distance. Mais cette maturité – car il faut bien l’appeler ainsi – surprend moins dès lors que l’on se rappelle qu’au moment où sort le film, Assayas a déjà plus de trente ans, un âge relativement avancé pour un réalisateur en tout début de carrière. Son regard est donc déjà distancé, d’une certaine manière, lorsqu’il évoque la fougue de la jeunesse et du rock. Cette évocation, on pourrait presque la considérer comme recluse dans ces premières minutes du métrage où, avant d’aller cambrioler la boutique, Yvan et Henri embrassent tous les deux Anne. Tout ce qui suit ne serait plus de l’ordre de la jeunesse insouciante et quasi-libertine mais d’un début de l’âge adulte hésitant, malaisé, où le groupe tremble sous le poids moral puis se désagrège complètement, sans qu’aucun retournement dramatique – comme une intervention de la police par exemple – n’intervienne avant longtemps. Cette hauteur inattendue du regard d’Assayas lui permet plus d’ampleur narrative et visuelle, avec déjà ce goût pour les ellipses qui dénotent un intérêt tourné moins vers les évènements que vers l’importance durable de leurs conséquences. Loin du premier film où l’on déballe tout (l’évocation de la jeunesse arrivera, de manière là encore posée, murie, avec L’Eau froide), Désordre est déjà une œuvre réfléchie, dans la pertinence de ses parti-pris narratifs et visuels (l’image est décolorée, comme pour dire la perte de saveur qui accompagne la sortie de l’adolescence), sensible dans ses ramifications émotionnelles (la fin ouvre une nouvelle ère pour les personnages mais demeure tellement incertaine, comme la vraie vie finalement), et dont l’écho dans la suite de la filmographie d’Assayas est considérable, preuve qu’au-delà de son apparent éclectisme, celui-ci est l’artisan appliqué d’une œuvre réellement personnelle, un véritable auteur.

L’ENFANT DE L’HIVER

France – 1989 – 1h28

Prolongeant le travail sur les ellipses qu’il expérimentait dans Désordre mais également l’interrogation des enjeux affectifs et identitaires du passage à l’âge adulte, Olivier Assayas met en scène ce qu’il nous faut bien appeler, pour le coup, un véritable désordre ! Stéphane (Michel Feller) quitte Natalia (Marie Matheron) alors que celle-ci attend un enfant de lui. Il la trompe avec une costumière de théâtre, Sabine (Clotilde de Bayser), qui entretient en même temps une relation avec Bruno (Jean-Philippe Ecoffey), un acteur marié. Présentant les quatre principaux personnages un à un, Assayas met soigneusement en place une configuration dans laquelle chacun trompe et tente de dominer l’autre, de l’asservir par la passion. Chacun est au centre d’une constellation de relations mais aucune d’entre celles-ci n’est stable, au point que la vie affective des personnages se résume à un balancement perpétuel entre proximité et distance des corps, étreinte et séparation. Une recherche perpétuelle d’un épanouissement sentimental qui ne vient jamais.

Si ce second long-métrage du cinéaste n’est qu’une demi-réussite, c’est qu’il ne parvient pas à transcender le caractère forcément répétitif de son scénario et ainsi préserver le spectateur de toute lassitude. Les acteurs principaux, manquant souvent de charisme ou livrant un jeu trop monolithique, y ont une part de responsabilité. Si l’on trouve avec plaisir Gérard Blain ou une toute jeune Anouk Grinberg dans des seconds rôles, il n’émerge guère du quatuor principal que Marie Matheron (photo ci-dessus), dont le personnage est le seul qui soit trompé sans tromper lui-même. Ainsi la scène la plus émouvante du film la voit-elle raconter à Stéphane qui l’a abandonnée sa tentative de suicide comme une mort intérieure suivie du sentiment d’une seconde naissance, qui plus est très vite suivie par celle de son enfant. La mort du père de Stéphane et la naissance d’un enfant qu’il reniait jusque-là donne au récit une inflexion nouvelle qui aurait certainement suffit à faire un scénario à elle toute seule. « Je ne suis pas un père. _Alors tu es seulement un fils, c’est ça ?! » se disaient Natalia et Stéphane lors de leur rupture. Désormais sans père, Stéphane ne peut effectivement qu’en devenir un lui-même, c’est le seul statut qu’il lui reste et son cheminement intérieur parvient à intéresser au-delà du jeu décevant de Michel Feller. La mise en scène d’Assayas ne paraît pas non plus offrir suffisamment de surprises pour rendre le tout plus vivant. Mais au final, on comprend aussi que l’image froide de Denis Lenoir et la rigidité des cadrages renvoient à un passage à l’âge adulte tardif et donc pressant, plein de douleur et de regrets.

PARIS S’ÉVEILLE

France – 1991 – 1h35 – Prix Jean-Vigo 1992

Le générique de début fournit une belle preuve, s’il en fallait, du talent de metteur en scène d’Assayas. Les gros plans saisissent les gestes du personnage principal (Thomas Langmann, le fils de Claude Berri, devenu depuis le producteur de quelques bonnes grosses bouses) qui descend en banlieue parisienne du camion qui l’avait visiblement pris en stop. Le montage est acéré et focalise notre attention sur les gestes alertes du jeune homme qui finit par s’endormir dans le métro pour en ressortir après le terminus et se retrouver prisonnier dans une station fermée pour la nuit. Autant dire prisonnier de la métropole : tout un programme ! A la fin du film, on repensera à ces premières minutes et l’on réalisera à quel point elles étaient à la fois la confirmation d’un talent de réalisateur et l’annonce de l’échec d’un scénario qui surligne – par exemple par ce genre de métaphores bien lourdes – le peu d’enjeux qu’il présente… Le jeune homme en question, un Provincial fourré dans des affaires pas claires, débarque sans prévenir chez son père (Jean-Pierre Léaud), à Paris. Il ne l’a pas vu depuis des années et celui-ci vit avec une fille âgée elle aussi d’environ vingt ans (Judith Godrèche). L’aversion des deux jeunes gens l’un pour l’autre laisse vite place au début d’une relation, et ils ne tardent pas à s’installer ensemble dans un squat…

La caméra portée ne lâche jamais les corps, les plans séquences montrent lourdement l’exiguïté des lieux où ceux-ci évoluent, un appartement encombré puis ce squat à moitié en ruines. On comprend bien : les personnages s’étouffent par leurs frustrations respectives, par leurs problèmes, leurs secrets, et tout cela doit pas mal à un environnement urbain agressif. Les dialogues très écrits surlignent tout, surtout lorsqu’ils sont dits par Léaud avec son habituelle théâtralité, qu’on a le droit d’aimer ou pas, mais qui est indubitablement mal placée ici, dans une peinture que l’on sent vaguement investie d’une intention initialement réaliste. Le film n’en prend que plus des allures d’essai prétentieux sur les relations déshumanisées, deals, magouilles et tractations, qui menacent d’atomisation les habitants d’une métropole faussement colorée et réellement sombre. On peine à trouver une cohérence plus intéressante entre les itinéraires dépeints, si ce n’est que les personnages sont tous à la recherche ou en fuite d’eux-mêmes. Mais cela demeure bien vague et dit le vide émotionnel de ce film où une certaine « formule Assayas » (pluralité des trajectoires, ellipses à répétition) commence déjà à se faire sentir, autrement dit à ne plus fonctionner… On y pensait déjà avec L’Enfant de l’Hiver, mais cette fois-ci, plus de doute : si le scénario fonctionne mal, c’est avant tout faute d’interprètes qui parviennent à l’incarner. Judith Godrèche, c’est triste à dire, n’est jamais meilleure que lorsqu’elle joue les cruches superficielles (voir Potiche d’Ozon) : c’est dans la dernière scène, en présentatrice météo lisse au possible, qu’elle convainc le plus. Parce qu’alors le spectateur s’interroge sur le ressenti qu’elle n’exprime en rien, avec son sourire figé. Lorsqu’il s’agissait pour elle, pendant tout le reste du film, d’exprimer littéralement des émotions, c’était toujours raté.

UNE NOUVELLE VIE

France – 1993 – 2h02

« Encore un film avec Judith Godrèche » ne peut-on s’empêcher de se dire, avec le lot de craintes que cela implique. Une nouvelle Vie ne commence, comme Paris s’éveille, pas trop mal. On suit, dans un supermarché, les allées et venues de Tina entre la réserve et les rayons, conduisant à toute vitesse son mini-tracteur, au point d’effrayer ses collègues qu’elle manque sans cesse de renverser. Son beau visage impassible paraît déconnecté de la frénésie de ses mouvements incessants (Sophie Aubry est fascinante). On la sent à fleur de peau, et il semble que ce soit cela qui dicte le caractère abrupt du montage. On passe directement dans la cuisine de l’appartement de sa mère (Nelly Borgeaud, elle aussi excellente), maladroite mais tendre, irresponsable mais attachante, avec qui une dispute éclate. Le père que Tina n’a jamais connu est évoqué. Le lendemain, elle est convoquée par son directeur, mais une nouvelle ellipse fulgurante nous la montre allongée dans un bureau qui est en fait celui de l’appartement de son père. Que s’est-il passé entre-temps ? Tina s’est vraisemblablement faite renvoyer et a dérobé les clés de l’appartement à sa mère qui allait régulièrement y recevoir une pension des mains de Constantin (Bernard Giraudeau), l’avocat de son ex-mari. Toujours est-il qu’un changement de vie se niche dans ce laps de temps mystérieux qui sépare les deux scènes. D’un quotidien certes morne mais simple, Tina passe à une nouvelle vie pleine de tourments, de secrets familiaux et de passions destructrices. Ça n’est pas immédiatement son père qu’elle rencontre mais, pendant l’absence de celui-ci, une demi-sœur dont elle ignorait l’existence (Judith Godrèche donc, heureusement plus en retrait dans ce film-ci) et ce Constantin qui l’attire et la révulse à la fois lorsqu’elle surprend ses ébats sadomasochistes avec sa demi-sœur… A mesure que le film avance, il perd sans cesse en cohérence narrative, sous-exploitant le potentiel de son histoire de départ (la relation au père, que Bernard Verley interprète avec force) pour s’attarder sur la manière dont trois femmes gravitent autour de l’insaisissable Constantin : les deux sœurs donc, mais également son épouse, incarnée par Christine Boisson, l’actrice inoubliable d’Extérieur, Nuit de Jacques Bral (1980). On entrevoit dans quelques belles scènes le potentiel du film, qui est d’autant plus manifeste que la mise en scène d’Assayas est plus libre et gracieuse qu’elle ne l’a jamais été dans ses trois premiers longs, et que l’absence surprenante de musique fait son effet, décuplant la tension de certains moments ou apportant à la fin un joli calme réflexif. Mais le scénario d’Une nouvelle Vie a trop souvent des allures de romans de gare pour que le film marque une seule seconde au-delà de sa projection…

L’EAU FROIDE

France – 1994 – 1h32 – Un Certain Regard, Cannes 1994

Assayas parle de L’Eau froide comme de son « deuxième premier film ». La série de téléfilms que produit Arte en 1994, « Tous les Garçons et les Filles de leur Âge », réunit avec lui des cinéastes comme André Téchiné, Chantal Akerman, Claire Denis ou Cédric Kahn autour de la consigne suivante : réaliser un film dont l’histoire se déroule à l’époque de leurs seize ans. L’occasion pour Assayas de se lancer dans la réalisation d’un vrai long-métrage de cinéma (Téchiné, également, sortira une version longue de son téléfilm, Les Roseaux sauvages) dont il avait le projet depuis des années, qui évoquerait ce début des années 1970 très peu mis en scène au cinéma, entre les désillusions post-mai 68 et le début du punk-rock. Un entre-deux qui – cela va de soi – ne saurait être vécu comme tel par ces jeunes livrés à leur mal-être, sans repères idéologiques ou facteur majeur de cohésion identitaire. La principale qualité du film, assurément le meilleur d’Assayas depuis Désordre, c’est donc d’être non pas au passé mais au présent, de ne jamais chercher à reconstituer lourdement une époque ou à délivrer un discours mais au contraire de privilégier l’action pure au point d’être avant tout une œuvre sur « le fait d’être vivant », pour reprendre les mots qu’a aujourd’hui Assayas lorsqu’on lui demande de définir le sujet de son film. Si cet opus marque un nouveau départ pour le cinéaste, c’est non seulement parce que celui-ci y évoque sa jeunesse plus directement que jamais (on sentait qu’elle influençait beaucoup ses quatre premiers longs-métrages, tous plus ou moins évocateurs de la sortie de l’adolescence et de l’entrée dans un monde adulte peu rassurant), mais également parce qu’il tourne avec un dispositif plus limité que jamais auparavant et qui lui apporte un sentiment de liberté qu’il n’avait encore connu sur aucun de ses films.

Quoi de mieux pour saisir le mouvement permanent de Gilles (Cyprien Fouquet) et Christine (toute jeune Virginie Ledoyen) ? Après s’être faits prendre à voler des disques, les deux adolescents se heurtent à ces parodies de figures autoritaires que sont leurs parents respectifs, divorcés, oppressants ou trop peu présents, ou ce policier maladroit qu’incarne formidablement Jean-Pierre Darroussin. Les « remèdes » que l’on trouve à leur fougue ? La pension ou l’asile psychiatrique. Ici, c’est l’ineptie de cette éducation à côté de la plaque qui est exprimée dans ces ellipses chères à Assayas : il ne faut pas bien longtemps à Christine pour s’échapper de l’asile, et c’est ça qui compte, le peu d’importance qu’elle-même donne à cet épisode, la vitesse et la vitalité avec laquelle elle prend la fuite pour retrouver Gilles à une fête donnée clandestinement dans une grande maison abandonnée. La mise en scène de la fête en question ose la caméra portée et l’omniprésence de la musique pendant plus d’une demi-heure. Janis Japlin, Roxy Music, The Velvet Underground ou encore Leonard Cohen se passent alors le relai pour donner une tonalité à chaque long plan-séquence. Le plan-séquence justement, autre récurrence de l’œuvre d’Assayas, paraît être le choix formel le mieux à même de figurer une soif d’absolu que les jeunes personnages ne savent pas exprimer eux-mêmes avec des mots et qu’ils retrouvent dans ces chansons dont ils ne comprennent pas toujours tout (comme Assayas lui-même à leur âge, confie-t-il) mais qui les transportent. Dans les déambulations et les excès de ces longues minutes en suspens, les personnages sont seuls face à leur jeunesse, sans limite ni présence autoritaire, et nous-mêmes sommes face à l’action donnée dans sa pure opacité (Christine qui se coupe les cheveux dans un geste de folie et/ou de révolte que rien ne vient expliquer), sans être investie d’aucun jugement de la part d’Assayas.

C’est certainement cela (et bien sûr cette fin terrible) qui a valu au film une interdiction aux moins de 16 ans par le Ministère de la Culture (le CNC n’ayant pas pu lui donner de visa à temps, le Ministre Jacques Toubon avait dû prendre une mesure provisoire), inédite pour un film sans sexe ni violence mais justifiée à l’époque par le Ministère par le fait qu’Assayas encouragerait tacitement au suicide ! Une absurdité pour un film dont la page blanche finale transcende à elle seule tout le projet initial : saisir, entre insurrection commune et désespoir solitaire, l’état d’esprit d’une jeunesse et d’une époque.

IRMA VEP

France – 1996 – 1h38 – Un Certain Regard, Cannes 1996

En 1996, Assayas voit de nouveau son dernier opus sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard, confirmation de sa reconnaissance. Pour le coup, c’est un regard original que l’artiste pose sur le cinéma lui-même, dont il livre une chronique à la fois démythificatrice et ultra-référencée. Maggie Cheung, qu’il venait tout juste de rencontrer et dont il était très vite tombé amoureux, tient ici son propre rôle. Parce qu’un réalisateur français sur le déclin, René Vidal (Jean-Pierre Léaud), la remarque dans un nanar de Johnnie To (Heroic Trio, l’incursion du cinéaste dans le film de super-héros, réalisé en 1993), il lui offre le premier rôle féminin de son remake des Vampires, le roman cinématographique en dix épisodes de Louis Feuillade (1915). Irma Vep – c’est le nom du personnage – est une anagramme évidente de « vampire ». Le tournage débute tant bien que mal mais, tout le monde le sait, Vidal est en pleine crise artistique, ne se satisfait de rien et se raccroche à un projet casse-gueule que l’équipe entière sait crevé dans l’œuf. Il ne tarde pas à perdre le contrôle à la fois de lui-même et de la production. Léaud, de retour chez Assayas après l’infructueuse collaboration de Paris s’éveille, est cette fois-ci parfait en réalisateur tacitement issue de la Nouvelle Vague – c’est cet intellectualisme dont il a été « la muse » que trimballe malgré lui le comédien -, excessif, lyrique ou tranchant (voir la scène de la projection des premiers rushes où il lâche à son assistant un irrésistible « Tu veux que j’te dise? c’est nul, c’est de la merde, j’t’emmerde, voilà »). Quant à la mobilité de la caméra que l’on retrouve également, elle permet ici la captation de la frénésie du tournage comme si l’on s’y baladait, mais elle participe aussi de la grâce de la trajectoire individuelle de Maggie au sein du tournage du « film dans le film » et plus largement au sein du film-cadre.

Une grâce que rien ne semble pouvoir altérer, pas même la trivialité de cette séquence où la costumière Zoé (Nathalie Richard) lui fait essayer une combinaison moulante en latex noir dans un sex-shop, et qui n’est même que davantage mise en valeur par le bordel alentour dont elle se détache par son caractère mystérieusement aérien. Star asiatique au milieu de Français dont elle ne comprend pas la langue et qui ne mesurent pas l’importance de son statut, Maggie est spectatrice passive des relations chaotiques des membres de l’équipe en même tant qu’elle concentre elle-même tous les regards dans son costume ultra-sexy. Par sa seule position malaisée, elle invite le spectateur à une distanciation par rapport à cette chronique extrêmement vivante, à cette histoire de film dans le film – encore une, mais pas des moindres ! C’est là, dans cette distance, que s’engouffre toute la singularité du regard d’Assayas. Son film donne à voir le cinéma à la fois comme une création collective et donc par définition déterminée par (et sujette à) des relations humaines protéiformes (notamment l’histoire d’amour, avec celle fictive et illusoire entre Zoé et Maggie et celle réelle entre Maggie Cheung et Assayas lui-même) et comme un monde des possibilités infinies. C’est en tout cas l’impression qui se dégage du mélange des genres qui s’opère ici : Léaud convoque le cinéma d’auteur français et Maggie Cheung le cinéma grand public hongkongais, tandis le muet rencontre l’expérimentation moderne dans un final des plus surprenants. Les griffures et traces faites sur la pellicule par Vidal confirment autant avec humour l’hystérie du personnage qu’elles célèbrent symboliquement le magnétisme de l’actrice, avec ces rayons qui sortent de ses yeux et cette aura qui l’entoure, tout cela tracé à la main. La célébration de la beauté de l’actrice et celle d’un cinéma ludique sont d’une fraîcheur et d’un entrain communicatifs !

FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE

France – 1999 – 1h52 – Sélection officielle, Toronto 1998 – Coquille d’Argent de la meilleure actrice pour Jeanne Balibar, San Sebastian 1998

Après une période un peu particulière où son cinéma commence à s’internationaliser ne serait-ce que par les influences diverses d’Irma Vep ou ses rencontres avec Maggie Cheung qu’il épouse en 1998 et le cinéaste Hou Hsiao-Hsien, devenu son ami et auquel il consacre un documentaire pour la collection « Cinéastes de notre temps », Assayas revient à un cinéma d’auteur intimiste. Pour aller plus loin dans la caractérisation voire dans la caricature, disons que Fin Août, Début Septembre est un « ciné-roman » à la française, qui peint les problèmes de cœur et d’égo de personnages issus d’un certain milieu intellectuel. On pense au Desplechin de Comment je me suis disputé… (ma Vie sexuelle) (1996), qui suivait avec une apparente liberté formelle le quotidien d’un trentenaire en pleine crise existentielle. Mais c’est davantage la présence, ici aussi, du couple (réel et fictif) Mathieu Amalric/Jeanne Balibar qui nous y ramène, car le film d’Assayas est moins foisonnant et mine de rien plus uniforme dans sa mise en scène et ses parti-pris narratifs que celui de Desplechin. Au centre du cercle d’amis trentenaires parisiens que l’on suit, il y a Adrien (François Cluzet), écrivain dont la carrière stagne, et Gabriel (Amalric), qui travaille dans le monde de l’édition. Les deux hommes peinent à y voir clair autant dans leur relation d’amitié que dans celles qu’ils ont avec les femmes. Un temps, la mise en scène ne nous paraît non plus au service de l’expression d’un état émotionnel des personnages, comme elle sait si souvent l’être chez Assayas, mais plutôt à celui d’une certaine « rigueur dans le désordre » : le cinéaste semble s’appliquer à avoir l’air frénétique, comme pour coller avec les canons d’un genre tacitement établi dans le paysage cinématographique français. Cela donne des aberrations telles que ces mouvements de caméra incessants qui, pendant une conversation, cadrent la boisson que le serveur amène à l’un des personnages, etc.

Pour autant, la construction narrative paraît canaliser, par ce qu’elle a de rigoureux, l’urgence un peu appuyée de la mise en scène. Le découpage du métrage en chapitres séparés par des ellipses plus ou moins longues (et au sein desquels des fondus au noir viennent marquer un moindre bond dans le temps) paraît renvoyer aux existences « en pointillés » de ces trentenaires indécis et impulsifs, pour ne pas dire gravement paumés. Mieux : cette structure suffit à octroyer à ces tranches de vie rendues indéniablement authentiques par le jeu des acteurs (qui improvisent beaucoup, quitte à balbutier, cassant ainsi la solennité qui menaçait ce film où le verbe est prédominant) une certaine ampleur romanesque. Les ellipses décuplent en effet l’impact qu’a la maladie incurable d’Adrien sur l’ensemble du film. Chaque « bloc » de l’histoire semble tirer sa couleur dramatique de la présence ou de l’absence, et surtout de l’état de santé de ce personnage. Car mine de rien, c’est à l’aune de cette trajectoire terrible de l’un des leurs vers la mort que les personnages évaluent leur propre existence. Rien de ce qui relève, pourrait-on dire, de « l’évènementiel » – et surtout pas la mort d’Adrien – ne nous est montré directement. C’est pour mieux saisir, en creux, l’impact de ces vrais tournants de l’histoire sur le quotidien, l’apparemment banal. Et c’est dans la séquence qui suit directement l’enterrement d’Adrien (sans qu’on y ait assisté nous-même donc), où plusieurs personnages boivent un coup ensemble sans savoir trop comment se comporter, que l’on saisit à quel point, dans Fin Août, Début Septembre, tout se joue sur les nuances à chaque instant. Et c’est certainement parce que les relations ont été peintes par petites touches pudiques, presque imperceptibles, et que le romanesque a été haché aussi menu que le parcours accompli par Gabriel et Anne (Virginie Ledoyen) en un peu plus d’un an n’a l’air de rien. Comme si, de la fin Août au début Septembre du titre, il n’y avait que quelques jours et non pas un an et quelques jours. Ça n’a donc l’air de rien mais, à la fin du film, deux personnages décident de construire leur vie ensemble. Et c’est déjà beaucoup.

Les destinées sentimentales

Demonlover

Clean

Boarding Gate

L’heure d’été

Carlos

LES DESTINÉES SENTIMENTALES

France/Suisse – 2000 – 3h – Compétition Officielle, Cannes 2000

Fin Août, Début Septembre manifestait déjà l’attachement de son auteur au grand thème du passage du temps, appropriable à l’infini. Assayas lui-même le décline successivement deux fois dans son œuvre, mais il est curieux de constater à quel point le pas franchi, au tournant des années 2000, entre Fin Août, Début Septembre et Les Destinées sentimentales est à la fois petit et immense. Petit, parce que l’on est en terrain émotionnel et narratif connu, on y reviendra. Immense, parce que le réalisateur passe des budgets assez dérisoires auquel il avait droit jusque-là à 100 millions de francs (environ 15 millions d’euros). Ce sera aussi son plus grand succès et de loin (500 000 entrées, plus du double de son prédécesseur), et le film est même parfois cité comme le premier qui ait attiré l’attention des distributeurs français sur la possibilité de sortir des films d’auteur de qualité pendant une période estivale traditionnellement considérée comme « morte » à ce niveau-là. Autre première fois pour Assayas, celui-ci adapte un romancier, et pas n’importe lequel : Jacques Chardonne est l’un des grands auteurs français du début du XXe siècle, considéré comme le spécialiste du couple et particulièrement attaché, pour Les Destinées sentimentales du moins, à la peinture précise d’un environnement socio-économique. Cette précision de la description présente à tous les niveaux, à contre-courant des canons de la grande saga à l’eau de rose, permet à Assayas d’éviter quant à lui, sur le plan cinématographique, les lourdeurs du film en costumes. Le cinéaste explique son acquisition des droits d’adaptation : « C’était une boîte de prod télé qui les avait à l’époque. Etant donné que l’arrière-plan du film est l’industrie de la porcelaine et le négoce du cognac, ça intéressait donc la télé pour le côté « arts et traditions populaires ». Justement l’un des pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber. » L’évocation d’industries spécifiques lui donne, à lui, une nouvelle occasion de s’attacher à un processus de création, comme il aime en représenter avec précision et admiration, et l’aide à rendre sa reconstitution historique éminemment vivante, au plus près du travail et du quotidien, jamais pompeuse. Quant à l’épaisseur de l’œuvre originale en trois tomes, elle appelait une durée importante. Là encore, Assayas fera dans la précision : trois heures en tout, une pour chaque tome. Et la longue période historique traversée, de 1900 aux années 1930, est une occasion rêvée pour lui de développer à une autre échelle son art de l’ellipse. Ces bonds dans le temps, d’ampleur inégale, ont un rôle de stimulateurs intellectuels pour le spectateur : à nous d’être attentif, de reprendre nos marques après chaque ellipse et d’évaluer le temps écoulé. Le plus intéressant, c’est que cela passe moins par des outils traditionnels (cartons, vieillissement trop visible des acteurs, évocation de grands évènements historiques, etc.) que, plus subtilement, par l’évolution des relations entre les personnages. Ainsi la Première Guerre Mondiale, par exemple, verra-t-elle son évocation réduite à trois séquences : une sur l’appréhension de Pauline quant au départ au front de Jean, une (extrêmement forte) où une lettre officielle lui fait croire à sa mort alors qu’elle annonce en fait son retour, et une dernière pour saisir le bonheur des retrouvailles par un simple rire de Pauline, seule après qu’ils ont fait l’amour, ainsi que le profond trouble psychologique de Jean.

La spécificité des Destinées sentimentales au sein du genre protéiforme auquel on pourrait le rattacher – le film à costumes ? -, c’est donc bien l’épure. La musique est quasi absente ici, elle qui est si importante chez Assayas. La précision de la reconstitution ne paraît jamais exhibée comme pour rentabiliser son coût, le cinéaste ne soumet pas sa mise en scène à quelque canon du genre que ce soit. Et pour cause, cette retenue est après tout en accord parfait avec ce que raconte l’histoire. Le film s’ouvre sur des ruptures : le père de la jeune Pauline (Emmanuelle Béart) meurt, et celle-ci revient dans le village où vivent les vieux amis de son père. Jean Barnery (Charles Berling), lui, est le pasteur de la petite communauté protestante locale et vient de parvenir à étouffer le scandale de sa rupture d’avec sa femme Nathalie (Isabelle Huppert), à priori adultère, en tout cas frigide et dure. Enfin, l’industrialisation commence à avoir de vrais impacts sur les affaires locales (le cognac) et celles de la grande famille Barnery, porcelainiers… Le film se centre donc sur la recherche par les personnages – et en particulier par Jean – d’une nouvelle stabilité, à tous les niveaux, après les remous initiaux. Voilà donc bien, par essence, une fresque sentimentale, qui serait un versant particulier de la saga historique, un « mode mineur » où les grands litiges amoureux et sociaux sont fuis par les personnages eux-mêmes ou délibérément éludés par le cinéaste-narrateur. Ainsi, Assayas fait-il preuve d’une remarquable constance en prolongeant ses partis-pris narratifs dans le cadre même où ceux-ci auraient pu être mis de côté, sacrifiés sur l’autel de la surenchère. Exemple frappant, tandis que Jean a dû reprendre l’affaire familiale et est en constant déplacement, Pauline se laisse charmer par un jeune homme. On les voit s’embrasser à la lisière d’un bois, pas plus. Quelques scènes plus tard, une ellipse nous mène une bonne décennie plus loin : Pauline, désormais quinquagénaire, regarde rétrospectivement cette relation comme un écart de rien du tout, qui ne remettait en rien en question son amour pour Jean, alors affaibli par les propres troubles de celui-ci même. L’écart entre l’ampleur romanesque potentielle d’un adultère et la modestie de l’impact que celui-ci a effectivement sur la relation Jean/Pauline est frappant. Ici, l’amour n’est pas tellement houleux, il se reformule, comme c’est le cas pour la plupart des gens à l’échelle d’une vie. Ça n’a l’air de rien, et pourtant, s’attaquer avec cette amplitude temporelle et cette intelligence narrative à ce « monument de subtilité » qu’est l’amour conjugal justifie l’admiration que porte Assayas à Chardonne (on comprend mieux son statut de « romancier du couple ») et celle que l’on peut porter au cinéaste lui-même. Mais comme la pudeur, par définition, ne saute pas aux yeux, cette délicatesse ne suffira pas à réconcilier le genre avec ses détracteurs.

Pourtant, peut-être ceux-ci se rendront-ils compte qu’en bout de course, lorsque l’on est presque arrivé au terme des trois heures de métrage et que les personnages, eux, ont traversé autant de décennies, ce que l’on qualifierait d’accoutumée de répliques horriblement solennelles sonnent incroyablement juste. « Il n’y a que l’amour dans la vie » dit Jean, au seuil de la mort. On reçoit ces paroles avec émotion, non pas comme une grande morale de tout le film et donc indirectement un propos d’Assayas ou de Chardonne, mais comme l’aboutissement d’une introspection du personnage de Jean, longue d’une vie. La grande histoire de ces personnages a été racontée avec tant de mesure, leur état psychologique si peu formulé avec des mots tout au long du film que cette affirmation a une valeur immense. Déjà dans Fin Août, Début Septembre, l’aboutissement de tout un chassé-croisé affectif n’était « que » le choix de deux personnages de faire leur vie ensemble. Ici, la conclusion est également modeste mais d’autant plus touchante que ce qui l’a précédée est autrement dense – et autrement prenant, soit dit en passant. On a l’impression de porter avec Jean le poids de son existence trop remplie et à la fois pleine d’incertitude : « Quand on est sûr, on n’a plus le souffle pour le dire » murmure-t-il à sa femme. Il faut mine de rien un certain courage, une application certaine pour s’attacher ainsi à peindre le monde des sentiments. On compte peu de films qui, depuis Les Destinées sentimentales, s’y consacrent de la sorte. L’un des rares opus en question, c’est Un Amour de Jeunesse de Mia Hansen-Løve, ici actrice, devenue peu de temps après la compagne d’Assayas. On en vient à pouvoir établir un drôle de parallèle entre le cinéaste et son personnage : Jean Barnery parvient, sur le tard, à créer cette vaisselle au ton d’ivoire, produit simple, parachevé, raffiné, fruit d’une certaine tradition, d’une manière de faire qui se perd et n’est plus appréciée.

DEMONLOVER

France – 2002 – 2h – Compétition Officielle, Cannes 2002

A-t-on jamais vu, dans le cinéma français, grand écart semblable à celui qu’opère Assayas en passant des Destinées sentimentales à Demonlover, de la Charente et du Limoges du début du XXe siècle au Tokyo d’aujourd’hui, du commerce de la porcelaine à celui, virtuel, des places boursières et de l’industrie des sites web de mangas pornographiques ? Il est moins difficile qu’il n’y paraît de trouver un lien direct entre ces deux opus consécutifs : le cinéaste, depuis Irma Vep et son histoire de film dans le film, s’attache à la peinture précise des domaines plus ou moins artistiques dans lesquels il situe ses histoires. Toujours est-il que Demonlover confirme qu’Assayas est capable de tout et a le monde entier comme espace d’expérimentation, comme vivier d’acteurs (après la Chinoise Maggie Cheung, il caste ici une Danoise, deux Américaines et des Japonais) et d’inspirations. Au sein de la Compétition Officielle du Festival de Cannes 2002, au côté de L’Adversaire de Nicole Garcia et de Marie-Jo et ses deux Amours de Robert Guédiguian, deux drames intimistes qui s’inscrivent dans une certaine tradition nationale, et du « sale gosse » Gaspar Noé et son scandaleux Irréversible, Assayas donne une image surprenante du cinéma français. Son savoir-faire de metteur en scène, forgé entre autres dans ce cadre du drame intimiste dont il se démarque soudain radicalement, est désormais au service de l’évocation la plus foisonnante et stimulante de la modernité, de la mondialisation et du flux des images à la nature de plus en plus ambiguë et à la moralité de plus en plus incertaine.

Tout semble déjà posé, avec le recul, dans la séquence d’ouverture : les commerciaux d’une multinationale reviennent du Japon avec le projet d’achat d’une société produisant des mangas pornographiques en 3D. En les découvrant endormis dans les couchettes luxueuses d’un jet privé à l’intérieur entièrement blanc, on se croirait presque dans un film de science-fiction, dans un manga ou encore un jeu vidéo. La violence des images d’actualité qui défilent sur les petits écrans de télévision disposés çà et là ne paraît en rien affecter la froideur extrême des personnages qui semble déjà cacher une perversion lorsqu’Hervé (Charles Berling) regarde Diane (Connie Nielsen) avec des yeux de braise. Tout est déjà là en germe : les intrigues à venir, l’argent et la perversion, la technologie et la violence. La multinationale dans laquelle travaillent les protagonistes est présidée par Henri-Pierre Volf (Jean-Baptiste Malartre, un fidèle d’Assayas, toujours fort de la même prestance) et doit choisir entre deux sociétés rivales, Mangatronics et Demonlover, pour diffuser les nouvelles images dont elle compte faire l’acquisition. Mangatronics a recruté Diane comme une sorte d’espionne industrielle qui servirait secrètement ses intérêts en torpillant de l’intérieur le contrat de Demonlover. Les liens de Demonlover avec des sites violents et illégaux fragilisent dangereusement leur dossier auprès du groupe de Volf, qui ignore l’existence de ces sites secrets. Diane découvrira qu’eux aussi ont leur stratégie et leurs espions infiltrés : ses collègues apparemment neutres et naïfs, incarnés par les ambigus et remarquables Charles Berling, Dominique Reymond – deux fidèles d’Assayas – et Chloé Sevigny, cette Américaine rock’n’roll comme Assayas aime à les caster (plus tard, il offrira un petit rôle dans Boarding Gate à Kim Gordon de Sonic Youth, le groupe qui signe ici la B.O. planante du film)…

Dès la sortie de l’aéroport parisien intervient la séquence frappante de l’agression du personnage de Dominique Reymond : par le jeu sur la netteté de l’image, sur la distance focale qui peut réduire les lumières de la ville à des aplats de couleurs abstraits, la mise en scène restitue l’altération des perceptions de ce personnage qu’on a drogué. Dès le début du métrage donc, ces individus qui travaillent dans le domaine de la virtualité sont eux-mêmes menacés d’être supprimés aussi simplement qu’un personnage sur un écran (après tout, c’est bien ce qu’ils sont à l’échelle du film, et Assayas ira au bout de cette idée). Ils deviennent eux-mêmes les acteurs d’un thriller inouï, comme s’ils devaient fatalement vivre l’expérience physique de la violence, dont ils achètent et vendent des versions recréées numériquement. Il y a ainsi une dichotomie entre l’image froide et respectable qu’ils renvoient et la perversion de leurs agissements et des objets sur lesquels ils travaillent. Il y a en particulier chez Diane un plaisir presque érotique à entretenir auprès des autres une image de femme fatale frigide, dénuée d’émotions, là où les scènes plus intimes la montrent parfois à fleur de peau. Le personnage paraît ainsi être constamment entre deux identités : employée d’Henri-Pierre Volf et espionne industrielle pour Mangatronics, en proie au trouble mais donnant l’illusion d’un aplomb absolu.

Lorsque la valse des images et des masques commence à lui donner un peu trop le tournis, il est déjà trop tard, et il semble que Diane ait été littéralement absorbée par les images digitales, par cette cyber-réalité à laquelle elle appartenait peut-être depuis le début. Dans un épilogue des plus surprenants, l’héroïne est prisonnière des criminels auxquels elle n’a pas réussi à échapper et qui travaillent pour un site de torture interactive : l’internaute n’a qu’à envoyer sa consigne pour que son fantasme macabre soit infligé à l’écran à une personne à l’identité inconnue. L’internaute est en l’occurrence un collégien qui, entre l’ajout de deux composantes à la maquette de molécule d’ADN qu’il est en train de fabriquer pour un cours de sciences naturelles, envoie sur l’internet son fantasme personnel. Le soudain retour du film à un certain réalisme et l’association des éléments de cette dernière scène surprennent et laissent pensif : la reproduction artificielle d’ADN renvoie-t-elle à une nature désormais « uniquement virtuel » de Diane ? Les deux heures de métrage que l’on vient de voir sont-elles le fantasme de celle-ci, qui aurait un temps contrôlé (ou du moins cru contrôler) l’univers dont elle est prisonnière ? Ce qui frappe le plus sur le plan de la construction stylistique de cette courte scène et du film dans son ensemble, c’est ce contraste entre l’aspect lisse d’une société réglée et illusoirement respectable (l’adolescent devant son écran d’ordinateur, dans un pavillon tout ce qu’il y a de plus « propre ») et l’anarchie sous-jacente d’un monde où les hommes font toujours commerce de leurs perversions les plus atroces. Lorsqu’il s’agit de nous faire basculer, dans une deuxième moitié de film éprouvante, dans ce trouble de la virtualité, Assayas n’hésite pas à recourir à une forme sale, vulgaire, où le gros grain du 16mm et le montage tranchant sont presque des agressions faites au spectateur. Il ne faudrait pas voir là quelque tournant artistique que ce soit. Car c’est « simplement » une confirmation supplémentaire de la polyvalence inouïe et du talent indubitable d’un cinéaste et de son équipe fidèle (le chef op Denis Lenoir et le monteur Luc Barnier), qui savent se placer avec la même passion au service de sujets extrêmement différents. Demonlover est l’un de leurs accomplissements les plus originaux et percutants.

CLEAN

France/Canada/GB – 2004 – 1h51 – Prix d’interprétation féminine pour Maggie Cheung, Cannes 2004

Le point de départ de Clean, il semble bien que ce soit Maggie Cheung. C’était déjà le cas pour Irma Vep, avant qu’elle n’épouse Assayas. La volonté du cinéaste de conserver une étanchéité entre sa vie professionnelle et sa vie privée se vérifie ici : il aura attendu quelques années après leur séparation pour tourner de nouveau avec elle. En réaction à ses prestations remarquées chez Wong Kar-Wai ou Zhang Yimou, où elle jouait des objets de fantasmes un peu glacés, achevant ainsi de forger son statut d’icône chinoise sublime, Assayas lui offre ce dont il sait qu’elle a secrètement le plus envie : du cinéma plus libre, plus vivant, « avec une modernité un peu nerveuse »… et accessoirement le rôle de sa vie, qui lui offre un évident Prix d’interprétation féminine à Cannes en 2004. Le pari du cinéaste, c’est même de mettre en scène l’actrice le plus au naturel possible (elle apparaît sans maquillage la plupart du temps) et de construire autour d’elle un univers. A croire que la fascination qu’il éprouvait pour elle à l’époque d’Irma Vep, où il lui faisait carrément jouer son propre rôle, est intacte – on le comprend. Ici, néanmoins, elle incarne Emily, une chanteuse qui, après la mort par overdose de son mari (une star du rock), tente un nouveau départ. Parce qu’elle est junkie, son fils de huit ans est élevé par ses beaux-parents au Canada. Parce qu’elle est toujours sur la route, sans arrêt en mouvement, elle n’est chez elle nulle part. Parce qu’elle est fauchée et que ses projets artistiques peinent à aboutir, elle galère comme serveuse dans un restaurant chinois à Paris. Parce qu’il la croit responsable de la mort de son père, son enfant la rejette.

Pas de doute : Assayas s’essaye ici au mélodrame, tout sec qu’il soit – il n’en trouve que mieux son propre chemin vers une émotion renversante. Un peu comme chez les grands maîtres classiques (Douglas Sirk en tête), on retrouve un travail de l’image, ces teintes hivernales au diapason de la sourde mélancolie de l’histoire et, par petites touches expressionnistes, les signes avant-coureurs d’une chaleur retrouvée : le bonnet orange d’Emily, l’intérieur d’une salle de billard où l’on écoute en même temps que son amie productrice l’une de ses maquettes, et enfin le plein soleil sur la baie de San Francisco à la fin. Cette forme qui ne cache pas sa symbolique déclenche ce mécanisme émotionnel propre au genre mélodramatique : on sait le personnage pris dans une forme narrative établie qui le ballottera d’un échec à un autre mais lui accordera en fin de course le nouveau départ qu’il attend. C’est donc avec la quasi-certitude réconfortante que tout ne se finira pas trop mal que l’on regarde Emily se débattre, affronter ses manques en tous genres : manque de drogue, manque de confiance ou tout simplement d’affection. La gageur du film, c’est de parvenir à embrasser avec cette douceur l’univers du rock et ses « aventures » destructrices, ici au nombre de deux : celle de Lee, le mari décédé, peinte en creux à travers les souvenirs qu’en gardent les personnages ; et celle d’Emily, en un sens plus éprouvante, plus courageuse, puisque la déchéance est suivie d’une difficile ré-ascension. Tout en servant donc de toile de fond à un mélodrame – genre avec lequel il serait à priori antithétique, ce monde du rock nous est donné à voir sans cliché aucun par un cinéaste qui le connaît, le fréquente et l’a convoqué dans plusieurs de ses films. Dans Désordre, son premier long, Assayas évoquait conjointement la sortie de l’adolescence insouciante et la commercialisation d’un genre musical qui tirait initialement sa force de son caractère marginal et révolté. Clean montre un processus achevé : la passion est toujours là, avec ces deux chansons interprétées en temps réel par Metric dans la première séquence et celles interprétées par Maggie Cheung elle-même, mais deux personnages secondaires suffisent à esquisser un monde du rock en crise. Il y a Irène Paolini (Jeanne Balibar), carriériste tardive, et Elena (Béatrice Dalle), revenue de ses illusions vis-à-vis d’un univers de la musique où la qualité n’est pas toujours la priorité. Le film évoque ainsi une génération qui n’est autre que celle du cinéaste lui-même, élevée à la contre-culture romantique, mais rattrapée soit par la norme, soit par l’overdose fatale.

Pour Emily, il ne s’agit donc pas seulement de décrocher de la drogue, mais aussi, comme le dit Assayas, de « quitter cet univers mythifié, ce fantasme du mythe, pour revenir dans un monde aux émotions plus tangibles, plus universelles… C’est cela la vraie drogue dont elle doit devenir clean. Elle va devoir apprendre à être elle-même. » Au-delà d’une évocation vivante, vraisemblable de ces « perdants du rock » revenus de leur fougue ou violemment laissés sur le bas-côté, le film raconte surtout l’histoire de quelqu’un qui se trouve, dans un monde où l’identité est mise à rude épreuve. Celle des rockeurs peine à conserver une raison d’être, et l’ouverture des frontières liée à la mondialisation perd les individus dans un espace soudain trop immense pour eux. Emily est une femme entre trop de mondes – le business de la musique, la famille, la drogue – circulant sans cesse, de Vancouver à Londres, de Paris à San Francisco. Assayas maintient toujours le cap malgré tout, s’intéressant moins à la description des univers traversés qu’à la manière dont son héroïne parvient à se construire en dépit de ces chocs culturels (potentiels mais non avérés dans son cas) à répétition. Au brassage des cultures, le film associe la progressive harmonisation intérieure du personnage, la lente convergence de ses statuts de chanteuse et de mère responsable. Les musiques qui composent la superbe B.O. figureraient presque la manière dont Emily se reconstruit une identité en acceptant la diversité de ses composantes. On passe des compositions élégiaques de Brian Eno (plutôt dans les scènes avec le fils) au punk-funk new-yorkais ou à la new-wave allemande. Et c’est cet attachement d’Assayas à Emily/Maggie comme seule matrice de son film qui nous fait largement accepter ce qui peut parfois irriter chez lui : ici, la stylisation (plans-séquences d’une belle fluidité, rythme uniformément posé) renforce l’impression d’harmonisation, de paix peu à peu retrouvée, tandis que la multiplication des personnages tire sa cohérence du fait que chacun trouve lui-même sa place, sa position par rapport à la reconquête qu’entreprend Emily. Sur tous les plans donc, Clean est bien l’un des sommets de l’œuvre d’Assayas.

BOARDING GATE

France – 2007 – 1h45 – Hors Compétition (Séance de Minuit), Cannes 2007

Après deux films internationaux, Assayas ressent le besoin de retourner « à la maison », tourner en France. Un projet voit le jour avec Daniel Auteuil, qu’il voulait faire tourner depuis longtemps déjà. Mais le système ne suit pas, ni les partenaires financiers, ni les chaînes de télévision. Comme en réaction à ces contraintes, le cinéaste se lance alors dans un projet à la logique commerciale et artistique radicale : « Budget ascétique, vitesse d’exécution, mais, en contrepartie, entière liberté », dit-il. Le budget prévisionnel est de 2,5 millions d’euros (il ne sera, au final, que de 1,9 million d’euros !), l’écriture du scénario très rapide, le temps de tournage envisagé de six semaines, trois à Paris, trois à Hong-Kong. Au final, Boarding Gate aura certes l’air d’autant plus mineur qu’il sort entre deux des plus beaux films de son auteur, Clean et L’Heure d’Eté, mais il est un opus indéniablement intéressant en ce qu’il prolonge avec une certaine radicalité plusieurs composantes-clé du cinéma d’Assayas : la drogue, le sadomasochisme, l’Asie et surtout la description de la circulation de l’argent (Recrudescence, le court-métrage qu’il réalise la même année pour le film collectif Chacun son Cinéma, est très axé là-dessus) et des personnes qui fonde la mondialisation. Ce dernier volet d’une trilogie internationale entamée avec Demonlover est plus dépourvu encore que celui-ci de discours sociétal trop lourd. L’espace mondialisé, chez Assayas, est décrit avant tout pour donner au spectateur cette impression que, dans ce monde qui semble plus infiniment grand que jamais avec l’ouverture des frontières, les personnages de ses films sont plus perdus encore physiquement, eux qui l’étaient déjà psychologiquement.

Le brassage culturel est encore très présent ici : le film s’organise en deux parties, l’une à Paris, l’autre à Hong-Kong, et met en scène une Italienne (Asia Argento) et un Américain (Michael Madsen). Sandra, le personnage central originaire de Rome, s’est enlisée à Londres dans une relation sans avenir, mais tumultueuse, entremêlée de désir et de jeux sexuels avec Miles, un golden boy américain déchu. Un jour, elle se débarrasse de lui autant pour briser le cercle infernal d’une passion qui la consumait que pour l’argent. Il y avait en effet un contrat sur Miles et c’est l’amant de Sandra, un Sino-Américain, Lester, qui en est l’intermédiaire. Tous deux souhaitent racheter un club à Pékin et refaire leur vie là-bas. Ils se sont donné rendez-vous à Hong Kong, mais Lester disparaît, et Sandra tombe dans un piège tendu par Sue, la femme de ce dernier… La construction narrative du film est en quelque sorte en miroir : la première partie s’organise autour de longues scènes statiques, la seconde est survoltée, suivant la fuite en avant de Sandra. Les relations intimes de la première sont traversées par la mondialisation : Miles travaille dans la finance internationale, la relation Sandra-Lester a pour toile de fond le transport de fret, avec ces milliers de conteneurs dont ils gèrent le flux et qui symbolisent idéalement la mondialisation. Quant à la seconde partie, la représentation directe d’un espace mondialisé (Hong-Kong et ses allures de centre commercial géant) y est infiltrée de toute part par les chassés croisés des personnages qui paraissent retrouver toujours la trace les uns des autres malgré l’immensité de la ville. Avec le recul, on saisit également à quel point la tension sexuelle des séquences de la première partie, dont le couple Argento-Madsen décuple la perversion par son charisme animal, contient en germe l’explosion de vivacité de la seconde. En supprimant l’homme qui l’a obsédée jusque-là, Sandra croit tourner une page aussi sulfureuse que douloureuse, marquée par un viol vécu comme une trahison de celui qu’elle aimait (Miles l’a jetée dans les bras de clients dont elle devait obtenir des informations et qui l’ont droguée puis abusée). Mais en fuyant à l’autre bout du monde, elle se confronte plus que jamais au danger, et même à ces mêmes traumatismes : la séquence où elle résiste aux somnifères qu’on a mis dans son verre fait écho à l’agression passée, et la trahison de Lester est plus franche encore que celle de Miles.

Ce lien qui unit ici, comme dans Demonlover, argent, sexe, mort et mondialisation donne donc sa force à la seconde partie après avoir été plus « calmement » posé dans la première. Mais, peut-être parce que les acteurs chinois sont loin d’avoir la prestance de Michael Madsen, le deuxième temps demeure certes plus rapide mais paradoxalement plus faible que le premier. Les enjeux de la course effrénée de Sandra et les intrigues dans lesquelles elle est prise manquent de lisibilité et peuvent agacer par moments. Mais la manière dont Asia Argento, presque de chaque plan, enflamme l’écran et dont Assayas filme Hong-Kong comme un immense terrain de jeu aux règles inconnues suffit à conserver notre attention. On se laisse prendre dans une spirale infernale de trahisons et de meurtres, pleine de bruit, éclairée crument par les néons, un remix sauvage d’éléments du cinéma de genre, de pop, de traits de la série B et d’inventaire de la mondialisation, où la psychologie n’est pas grand-chose et la circulation incessante des images tout. Et puis, lors de quelques moments en suspens, où Assayas joue sur l’éclairage artificiel de la ville, sur la densité de ses foules et sur les distances focales pour perdre ou isoler son héroïne dans le champ, le film offre une belle représentation d’un sentiment de solitude dans l’immensité du monde. Si l’on ajoute à ce travail de l’image les compositions élégiaques de Brian Eno, Boarding Gate touche alors au méditatif. Avec pour sommet ce tout dernier moment où, une fois que tous les éléments du chaos préexistant sont sortis du cadre, on demeure « en flottement », partageant le trouble de Sandra qui décide de ne pas franchir le pas qu’elle avait prévu, et donc de recommencer réellement une vie tout en acceptant le passé.

L’HEURE D’ÉTÉ

France – 2008 – 1h40

Cela n’était pas pensé comme tel initialement mais Assayas en parle lui-même avec le recul comme d’une fabrication sans conscience : Demonlover, Clean et Boarding Gate forment une trilogie internationale, avec des histoires se déroulant au-delà des frontières et donnant à voir un monde globalisé, avec des acteurs issus de toute part et parlant plusieurs langues, des histoires marquées par la circulation des êtres qui suit celle des marchandises et de l’argent. De son propre aveu, le cinéaste éprouvait alors un besoin de revenir à la France, à un tournage où l’exclusivité de sa langue maternelle lui permette cette flexibilité qu’il affectionne dans l’exploitation du script, lui qui laisse dès qu’il le peut ses acteurs improviser, se réapproprier le texte qu’il leur a écrit. Comme cela avait été le cas pour L’Eau froide, L’Heure d’Eté est issu d’une commande, cette fois-ci faite par le Musée d’Orsay à l’occasion de son vingtième anniversaire : Jim Jarmusch, Raoul Ruiz, Assayas et son ami Hou Hsiao-Hsien devaient mettre en scène chacun un court-métrage étant rattaché au musée. Faute de feu vert de la part du Ministère de la Culture, le projet tombe à l’eau. Mais reste, pour les deux derniers cinéastes, une inspiration de départ qui se mue en l’idée d’un long-métrage. Le cinéaste taïwanais sort ainsi Le Voyage du Ballon rouge (également avec Juliette Binoche) quelques semaines avant L’Heure d’Eté. Pour Assayas, le rapport de l’œuvre au musée et des visiteurs aux objets est le point de départ d’une réflexion plus universelle sur la transmission d’un héritage. Mais le film se nourrit également d’éléments personnels : la mère du cinéaste meurt alors que celui-ci a écrit une première version du scénario. Fatalement, la réécriture s’en ressent. Et c’est une autre famille, celle de cinéma, qu’Assayas convoque devant la caméra : il est touchant de l’entendre raconter qu’Emile Berling, le fils de Charles, et Alice de Lencquesaing, la fille de Louis-Do, s’amusaient ensemble sur le plateau de tournage des Destinées sentimentales que leurs pères respectifs interprétaient et que c’est donc tout naturellement qu’il leur a proposé d’incarner, ici, cette jeune génération à laquelle il offre bien entendu une place importante.

Ainsi, il semble que chacun des artistes qui collaborent sur ce film ait quelque chose d’intime à y déposer, quelque chose à y dire sur la famille, les racines, l’héritage et ce que l’on en fait. C’est certainement de là que vient cette impression de sincérité et d’authenticité que donne L’Heure d’Eté. Chaque interprète y a remodelé son personnage de sorte que le tournage, raconte Assayas, est devenu lui-même une expérience extrêmement dynamique où, pour ne citer qu’un exemple, Charles Berling et Jérémie Renier infléchissaient leur jeu en réaction à la dureté que Binoche a par moments voulu donner à son personnage. Tout sonne incroyablement vrai dans cette histoire de famille, à tel point que l’on est surpris, au générique de fin, de découvrir que Paul Berthier, l’ancêtre peintre dont il est question tout au long du métrage, n’a jamais réellement existé et que les œuvres que l’on voit à l’écran sont soit celles d’artistes de l’époque évoquée (la fin du XIXe, le début du XXe) et prêtées par le Musée d’Orsay, soit de pures créations contemporaines réalisées par des artistes spécialement pour le film. Paul Berthier, c’est donc l’ancêtre dont il faut préserver l’héritage artistique : c’est ce qu’a fait toute sa vie Hélène, sa nièce. Mais tandis qu’elle-même fête ses soixante-quinze ans et se sent proche de la fin, elle profite de la réunion de ses trois enfants – occasion trop rare – pour évoquer sa propre postérité, et par extension celle de l’artiste. Dans la vieille demeure familiale, pleine d’histoire, trois générations de personnages évoluent parmi une multitude d’objets, tous plus ou moins de valeur. Et l’inégal attachement de la mère, des enfants, des petits-enfants ou encore de la domestique au passé et à ses vestiges est peint par petites touches pour composer peu à peu toute une toile inévitablement complexe, où chacun a sa position par rapport à la transmission de l’héritage commun et « ses raisons », toujours valables. L’Heure d’Eté est pour Assayas l’aboutissement magnifique de tout un pan (français, contemporain) de son cinéma qu’il avait plus ou moins délaissé depuis dix ans. Le pari de Fin Août, Début Septembre, à savoir de réussir à nous rendre intelligible – ou du moins à nous faire appréhender, ressentir – la complexité de l’existence des personnages à travers de petits riens, en reléguant dans le noir des ellipses les grands évènements (ici encore, la mort d’Hélène), est ici remporté avec un naturel, une évidence des choix narratifs qui nous fait prendre conscience de la maturité d’Assayas.

A y bien réfléchir, le film n’est construit qu’autour de quatre grands blocs : un premier au moment de l’anniversaire d’Hélène, un deuxième directement après ses obsèques, un troisième où les personnages, à priori la tête plus froide, gèrent concrètement l’héritage et enfin un dernier laissé aux adolescents, à cette génération du futur, celle qui n’est pas encore sur le devant de l’écran et qui pourtant paraît plus à même de vivre avec son passé. Frédéric (Charles Berling), Jérémie (Jérémie Renier) et Adrienne (Juliette Binoche), les adultes d’aujourd’hui, sont comme effrayer par ce lien au passé qui peut prendre dans leur existence une importance qu’ils sont inégalement prêts à lui accorder. Les deux plus jeunes, Jérémie et Adrienne, sont même des expatriés, très peu attachés à leurs racines françaises. S’il nous fallait trouver un lien entre L’Heure d’Eté et ses prédécesseurs directs dans l’œuvre d’Assayas, ce seraient ces deux personnages qui l’établiraient, acteurs conscients de la mondialisation. Frédéric, l’aîné, tombe des nues en découvrant des liens finalement aussi lâches, lui pour qui conserver une trace des générations passées est une envie évidente qu’il croyait partagée par tous… Refusant admirablement toute dramaturgie excessive, rejetant tout poncif du film d’héritage où les déchirements s’enchaînent, le cinéaste préfère saisir avec pudeur le ressenti de chaque personnage, soit dans les moments où tous sont réunis (la densité émotionnelle est alors remarquable), soit dans des apartés extrêmement touchants. Le premier est, forcément, celui où Hélène parle à sa domestique de sa mort prochaine avec un calme et une certitude qui nous laissent croire qu’elle choisit elle-même de s’en aller bientôt. La scène, où Edith Scob est à peine éclairée par la lumière du soleil couchant à la fin de la journée d’anniversaire, est sublime. Adrienne et son espèce de rage inexplicable qui l’a poussée à l’éloignement, Jérémie et son sentiment d’être passé à côté de toute relation importante avec ses ancêtres, Eloïse, la domestique de toujours, qui emporte sans le savoir un vase de très grande valeur comme souvenir d’Hélène : tous ont droit à leur moment privilégié, de nous être présentés dans leur relation intime avec le passé. Et tous les acteurs sont formidables, jusqu’à ces seconds rôles qu’incarnent Valérie Bonneton et Dominique Reymond (encore une fidèle d’Assayas). A tous les niveaux donc, le film donne cette impression d’épanouissement artistique, de sérénité et de clairvoyance vis-à-vis du passage du temps et des générations. Ce retour du cinéaste à ses racines, avant un nouveau tour du monde pour l’aventure démesurée que sera Carlos, a ainsi de sérieux airs d’œuvre-somme, ou du moins de confession intime, de récapitulation nécessaire et apaisante. C’est peut-être bien le plus beau film d’Assayas.

CARLOS

France – 2010 – 2h45 (version cinéma) / 5h30 (version série) – Hors Compétition, Cannes 2010 – César 2011 du meilleur espoir masculin pour Édgar Ramírez – Meilleur montage, European Film Awards 2010

On comprend le réalisateur et – en l’occurrence – producteur Daniel Leconte lorsqu’il dit avoir pensé immédiatement à Assayas pour réaliser un film sur Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, cette figure mythique, au cœur de l’histoire du terrorisme international des années 1970 et 1980, de l’activisme pro-palestinien à l’Armée rouge japonaise. Car Assayas, avec sa fulgurante trilogie internationale (Demonlover, Clean et Boarding Gate), a su démontrer une polyvalence, une audace et un goût pour l’inconnu et le risque qu’aucun autre cinéaste français ne partage aujourd’hui. Ce qui devait initialement être un long-métrage « basique » s’est mué en une œuvre audiovisuelle hybride à mesure que le travail d’écriture progressait et que le cinéaste réalisait à quel point, derrière l’image « Carlos », il tenait un passionnant et extraordinaire personnage. Extraordinaire dans le sens « hors de la norme ». Son destin est tel que celui qui ignore tout de l’actualité des cinquante dernières années pourrait imaginer qu’il s’agit du personnage central d’une fiction. Produit par Canal+, Carlos devient alors un film de télévision, seule celle-ci permettant une durée de 5h30 (divisée en trois épisodes), un casting de comédiens qui ne sont pas des vedettes, plusieurs langues dont un français minoritaire. Thierry Frémaux le sélectionne quand même à Cannes, mais Hors Compétition, ce statut hybride n’autorisant pas une participation à la Compétition Officielle. Assayas s’en dit aujourd’hui déçu. Nul doute que son film y aurait fait sensation. Car Carlos est une œuvre de cinéaste, une vraie, du premier plan au dernier, guidée par un grand sens de la mise en scène et – cela saute d’autant plus aux yeux lorsque l’on regarde la version originale de 5h30 et la version de 2h45 sortie en salles – une science du montage admirable.

Le métrage débute par l’assassinat, à Paris, de Mohamed Boudia, chef en Europe du FPLP (Front Populaire de Libération de la Palestine). Les représailles du Front contre Israël seront confiées à Ilich Ramirez Sanchez, dit « Carlos le Chacal ». Autrement dit, Carlos commence là où les héros du Munich de Steven Spielberg (2006), agents secrets envoyés par Israël pour venger les attentats des Jeux olympiques de Munich, perdaient leur innocence en entamant leur série d’assassinats avec celui de Boudia. Le souvenir de Munich, auquel il faut ajouter celui de La Bande à Baader d’Uli Edel (2008), irrigue le visionnage de Carlos puisque les évènements politiques dont traitent ces films se recoupent à de nombreuses reprises, de même que deux femmes terroristes des Cellules révolutionnaires, reliées à la Fraction Armée Rouge (« la Bande à Baader »), rejoignent la même organisation terroriste que Carlos, le Bras Armé de la Révolution Arabe, après l’avoir rencontré dans les camps d’entraînement du FPLP en Jordanie. Mais, sans aucun doute possible, le film d’Olivier Assayas surpasse ceux de Spielberg et d’Edel, de même que celui de Richet sur Mesrine et celui de Soderbergh sur Che Guevara, autres hors-la-loi iconiques contemporains de Carlos. Assayas trouve ici ce qu’il fallait pour porter son goût de la fièvre, du vertige, de la spirale entrevu dans Demonlover ou Boarding Gate à un niveau nettement supérieur. Carlos est un personnage de cinéma, un homme d’action pris dans le vertige de son propre personnage, de son propre délire idéologique.

A la fois figure de l’extrême gauche romantique et mercenaire opportuniste à la solde des services secrets de puissances du Moyen-Orient, il a constitué sa propre organisation, basée de l’autre côté du rideau de fer, active durant les dernières années de la guerre froide. Le film est l’histoire d’un révolutionnaire internationaliste, manipulateur et manipulé, porté par les flux de l’histoire de son époque, acteur et victime de ses dérives. Ce qui est au cœur du film, c’est précisément ce rapport du personnage titre aux évènements, aux phénomènes et aux idéologies de son temps. A plusieurs reprises, on a l’impression de voir se matérialiser à l’écran toutes ces données pourtant si abstraites.

C’est plus que jamais le cas dans la séquence centrale et bluffante de la séquestration des ministres de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) lors de leur sommet à Vienne, le 21 décembre 1975. Assayas montre alors un corps conducteur et la façon dont instantanément, instinctivement, il occupe des lieux. Là et à bien d’autres moments du métrage, les balles font mal lorsqu’elles sont tirées, semble-t-il juste à côté de nous. Avec la même simplicité autoritaire avec laquelle il ferait n’importe quoi d’autre, Carlos fait se répartir les représentants internationaux en trois groupes dans leur salle de réunion : ceux qu’il considère comme neutres, ceux qu’il considère comme ses « amis », et ceux qu’il considère comme ses ennemis. En quelques minutes d’une force imparable, c’est presque la carte du monde que le terroriste vénézuélien redessine à sa manière ! Ce jeu avec l’espace, Carlos en est passé maître, et c’est même précisément ses déplacements incessants aux quatre coins du globe que le film s’attache à montrer. En particulier dans la version originale de 5h30, ils sont si nombreux (le film a été tourné dans une dizaine de pays) que l’on finirait presque par ne plus prêter attention aux indications de lieux qui apparaissent au bas de l’écran. Les déplacements géographiques deviennent progressivement des leurres, des sortes de gesticulation de plus en plus inutiles d’un personnage qui refuse d’admettre qu’il perd avec les années de son utilité. On n’en prendrait nous-mêmes qu’à peine conscience tant le film est sans cesse dans l’action, dans la rapidité des mouvements de caméra, le dynamisme du montage, celui de la bande originale, une fois de plus réjouissante chez le cinéaste ! Assayas applique sa théorie personnelle selon laquelle plus un film est long, plus il doit aller vite. Se dessine néanmoins, en filigrane et de plus en plus nettement, cet autre cheminement que les déplacements accompagnent et éclairent : celui, intérieur, de Carlos et de son allégeance à une cause, à une manière d’être aussi.

Ainsi, la fiction n’est jamais rétrécie par le souci factuel et l’absence de recul vis-à-vis de ces données géopolitiques complexes et multiples. Le film est toujours dans le présent, l’agitation des corps. L’Histoire avec un grand H, l’agencement complexe des rapports de force entre l’Est et l’Ouest, à la fin de la guerre froide, les relations Nord-Sud, le jeu des grandes puissances, l’importance stratégique du pétrole, tout cela est mis à plat à mesure que le film avance et sert de théâtre à l’action du personnage. Les bouleversements de l’histoire éclairent les paradoxes de Carlos par la manière dont il leur répond ou dont il les subit (la version cinéma explicite très clairement par un montage implacable l’impact de la fin de guerre froide sur le terrorisme de Carlos : une scène le voit recevoir le soutien financier et la protection de la Syrie, des archives montrent la chute du mur de Berlin, puis on revient en Syrie où Carlos est gentiment invité à quitter le territoire : il est devenu un parasite inutile). Le film, et particulièrement la version TV (presque toute la période entre la prise en otage des membres de l’OPEP et le déclin de Carlos est coupée au montage cinéma, alors qu’elle montre les contradictions du personnage, qui crée sa propre organisation et court après l’argent et la renommée), fournit ainsi une fine réflexion sur le déclin de l’idéal révolutionnaire. Le péché de Carlos, c’est d’accepter de l’argent plutôt que de se sacrifier pour la cause ; ce pacte capitaliste le condamne à l’errance, star encombrante d’une révolution dont plus personne ne veut. Il passe à un mercenariat cynique qui a prospéré pendant des années où l’on pouvait maquiller l’appât du gain en un vague discours politique, aussi confus qu’insupportable. Celui des années de plomb !

Le Carlos d’Assayas (et de son acteur, l’impressionnant Edgar Ramìrez) vit dans un narcissisme extrême, une contemplation satisfaite de lui-même comme rock-star explosive, de ses idées, de son charme et de ses excès, comme un Tony Montana du terrorisme aussi flamboyant que ridicule. La scène où, seul chez lui, il contemple son reflet, nu, dans un grand miroir, dit toute cette conscience de son propre corps qui, en perpétuel mouvement au cours du film, exerce autant de fascination sur le spectateur que de pression sur le monde et ses données géopolitiques. Mais ce que parvient également à faire ressentir le film dans sa dernière partie, c’est un effet de réciprocité : ce sont aussi les évènements mondiaux auxquels il ne peut rien parce qu’ils sont d’une trop grande ampleur (la défaite des pays arabes face à Israël, l’effondrement du bloc soviétique, etc.) qui font infléchir la trajectoire personnelle de Carlos et font que le révolutionnaire beau gosse devient terroriste international puis mercenaire cynique et enfin spectre avachi de sa propre légende. Parce qu’il parvient à rendre si palpables, sur 5h30 comme sur leur condensation remarquable en 2h45, les impasses d’une course qui ne sait jamais où elle va pouvoir s’achever, le caractère encombrant d’un corps massif devenu historiquement inutile, l’affaissement d’une puissance, Carlos – en plus d’une fresque épique et fiévreuse, surprenante au sein du paysage cinématographique français – est éminemment un film de temps et d’espace.

1 Comment

Il me semble que c’est un certain Clément Métayer qui sera l’acteur principal, non pas Lola Créton.. En tout cas j’attend la sortie d’Après Mai avec impatience !!