REALISATION : Masaaki Yuasa

PRODUCTION : Asmik Ace Entertainment, Potemkine, Studio 4°C

AVEC : Koji Imada, Sayaka Maeda, Takashi Fuji, Seiko Takuma, Rio Sakata, Tomomitsu Yamaguchi

SCENARIO : Masaaki Yuasa

DIRECTION ARTISTIQUE : Toru Hishiyama

MONTAGE : Keiko Mizuta

BANDE ORIGINALE : Seiichi Yamamoto

ORIGINE : Japon

GENRE : Animation, Aventure, Comédie, Fantastique, Trip

DATE DE SORTIE : 8 juillet 2004 (Japon), 18 novembre 2009 (France)

DUREE : 1h43

BANDE-ANNONCE

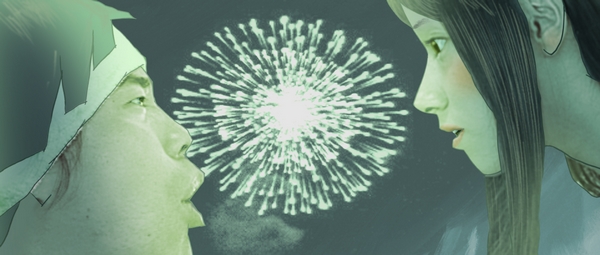

Synopsis : Nishi, un jeune dessinateur de manga est amoureux depuis son plus jeune âge de Myon. Alors qu’il la raccompagne dans son restaurant, deux étranges yakuzas font tout à coup irruption et les menacent. La situation s’envenime et la vie de Nishi ne tient plus qu’à un fil lorsque l’un des yakuzas presse la détente. Loin de l’anéantir, ce coup mortel transforme Nishi, qui décide de reprendre sa vie en main. C’est le début d’un étrange voyage…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la 41ème édition du festival du film d’animation d’Annecy vient tout juste de s’achever en apothéose. Déjà parce que la richesse assez dingue de la compétition nous aura laissé dans un état d’euphorie déjà très avancé, ensuite parce que l’attribution du Cristal du film d’animation au nouveau film de Masaaki Yuasa (l’ultra-euphorisant Lou et l’île aux sirènes) fut clairement la plus belle des cerises sur le plus beau des gâteaux. On ne mentira pas en disant que la présence de ce cinéaste japonais à Annecy était l’un des plus gros événements de cette 41ème édition. La raison est toute simple : on n’a jamais pu oublier son « film d’avant ». Mais si, vous savez, cet ovni totalement fou et surréaliste, qui fut distribué en catimini dans quelques salles japonaises en 2004 et qui aura fait le tour des festivals pendant cinq ans avant de sortir enfin en France (ouais, directement en DVD, mais bon…). C’est un fait : Mind Game, c’est le genre de « trip » qui ne peut pas s’effacer de la mémoire. Pour résumer les choses, ça se vit par les tripes – et non par l’intellect – comme la prise d’une toute nouvelle drogue (ni illégale ni mauvaise pour la santé, ça change !), ça ne peut pas être analysé dès la première vision (bon courage à ceux qui voudraient essayer), ça vous kidnappe les cinq sens pour mieux les (dis)tordre façon bigoudi, et ça vous piège dans une gigantesque centrifugeuse visuelle où les règles élémentaires de la narration et de l’animation se muent en palimpsestes effervescents. Rien que ça ? Non, bien plus encore…

Disons-le carrément : les néophytes – qu’est-ce qu’on peut les envier ! – auront ici la chance de découvrir une œuvre unique en son genre, à ce jour jamais égalée ni même imitée, à travers laquelle l’univers du manga éponyme – et relativement confidentiel – de Robin Nishi aura été transcendé par les huiles les plus inspirées du Studio 4°C. À la base, rien que le pedigree de cette structure de production suffisait à donner le vertige : on leur devait en vrac le film d’animation collectif Memories, le destructeur Spriggan de Hirotsugu Kawasaki, les trois meilleurs segments de l’anthologie Animatrix ou encore le génial Amer Béton de Michael Arias. Et sous la houlette d’un Masaaki Yuasa gourou des expérimentations graphiques les plus folles, le projet Mind Game laissait donc présager un taux d’ambition plus haut que la moyenne. La réalité est en fait plus surprenante : le budget relativement faible alloué au film fut la plus stimulante des contraintes, laissant ainsi Yuasa et son équipe dans une position créatrice où l’idée même de « perfection » aura été jetée fissa aux orties. Mind Game ne sera pas « parfait » dans sa forme et son animation. Il sera tout l’inverse : bricolé, rafistolé, dispersé, ventilé, éparpillé façon puzzle. Et il faut remonter à la conception même du manga d’origine pour justifier ce parti pris plus que casse-gueule.

LE POUVOIR DE L’ESPRIT

Constitué de trois volumes, le manga de Robin Nishi avait un historique qui appelait directement à une approche underground du médium filmique, du moins autant que pouvait déjà l’être son auteur. En effet, loin d’un mangaka adepte de la ligne claire et de la sécurité narrative, Nishi n’aime surtout rien tant que les décrochages surréalistes et les trips psychédéliques, croqués en l’occurrence avec un dessin volontairement grossier. Cette improvisation permanente ne pouvait que trouver un relayeur de premier choix en la personne de Masaaki Yuasa, dont les travaux de scénaristes et d’animateur sur divers projets (dont la série Crayon Shin Chan et la saga Doraemon) avaient dévoilé un fort attrait pour le mouvement non-stop, le rejet de la fixité et la création instinctive élevée au rang d’art suprême. De ce fait, afin de rester fidèle au manga, Yuasa s’en tient à une animation volontairement instable où tous les styles d’animation s’entrecroisent d’un plan à l’autre : animation traditionnelle, peinture, collage 2D, graphisme 3D et prises de vues réelles (les visages des acteurs du doublage ont parfois été photographiés et plaqués sur les personnages !). Pris comme ça sur le fait, ce patchwork de techniques d’animation aurait presque le relief d’un film d’animation encore sur la table de montage, un peu comme si le graphisme était resté à l’état de peinture fraîche une scène sur deux. Voulait-on alors nous faire croire que le film n’avait pas été « travaillé » ? C’est en tout cas ce qu’avance Yuasa dans ses interviews, mais pour le coup, on évitera d’aller dans son sens. Parce que le résultat, certes expérimental jusqu’au bout du crayon, renferme une mine de thèmes populaires promptes à parler au plus grand nombre.

Bon, on l’avoue, quand on lit un synopsis de Mind Game (si tant est qu’on arrive à en trouver un suffisamment clair et concis), au mieux on se retient d’éclater de rire, au pire on n’arrive pas à retenir les éclats de rire de ceux à qui on le raconte. On essaie quand même ? Accrochez-vous. Nishi, un jeune dessinateur de manga écrasé par tout un tas de déboires sentimentaux, est amoureux depuis toujours de Myon, mais celle-ci en pince hélas pour un certain Ryo. Un soir, alors qu’ils se trouvaient tous les trois dans un restaurant, l’arrivée d’un tandem de yakuzas va tout bouleverser : l’un d’eux, particulièrement énervé, assez idiot et looké comme un footballeur néanderthalien (d’ailleurs, c’en est un !), tente de violer Myon sous les yeux de Nishi. Ce dernier, en tentant de s’interposer, reçoit le traitement-suppositoire fatal (en gros, une balle dans le trou de balle) qui l’envoie fissa ad patres. Une fois face à Dieu, Nishi se rebelle en battant ce dernier à la course à pied (si si), réussissant ainsi à ressusciter quelques secondes avant le coup de feu fatal. Le voilà qui, soudain, échappe à la mort en explosant la tête du yakuza violeur, et prend vite la fuite en embarquant Myon et son amie serveuse Yan. Pourchassé dès lors par une flopée de yakuzas à travers les rues de Tokyo, les trois amis finissent pourtant par trouver refuge dans… le ventre d’une baleine ! Là où un vieillard lubrique, enfermé ici depuis trop longtemps, les invitera à une nouvelle philosophie de vie…

On n’ira pas plus loin dans le résumé du récit, d’abord parce que ce serait encore plus inracontable, mais aussi parce que la plongée dans l’inconnu va de pair avec le propos du manga, conçu par Robin Nishi comme une invitation à considérer l’esprit non pas comme un poids existentiel mais comme un authentique partenaire de jeu. Et si l’on choisit de partir du principe qu’un titre de film peut incarner un manifeste, on peut carrément dire qu’on a décroché le gros lot. En effet, ce « jeu de l’esprit » prôné par le titre n’est pas juste un mode d’emploi du film en soi, mais un appel au lâcher-prise qui se ressent autant par la folie du découpage que par la partition émotionnelle du scénario. Il est certain qu’en démarrant le film, on aurait plutôt le sentiment d’avoir affaire à un cinéaste qui avancerait ses pions de façon un peu imprévisible, et c’est peu dire : en deux minutes chrono, voilà que plusieurs bouts de scènes se juxtaposent sans lien direct sur fond d’une musique hypnotique. Pêle-mêle : des yakuzas pourchassent une fille dans le métro, un nouveau-né découvre le monde extérieur, un premier type se regarde à poil dans un miroir, un second va à la messe, un troisième fume sur son balcon, un quatrième cache une valise dans un placard, un super-héros inverse le cours du temps dans un monde futuriste, trois écolières jouent avec un chien, une baleine avale un bateau, un couple déjeune au restaurant, des images de la guerre en Irak défilent au JT, deux étudiants se croisent dans un couloir, un téléphone sonne, des mails s’échangent sur un écran d’ordinateur, etc… Avec, en bout de course, le titre du film qui s’inscrit sur une fleur tournoyante.

Pas la peine de s’affoler : là où d’aucuns jugeraient cette introduction comme un gros fourre-tout où le spectateur serait invité à créer lui-même le sens avec des bouts de scènes déliées (et ce serait assez bêta), Yuasa lâche en réalité une multitude d’indices pour mieux préparer la recomposition de son fabuleux puzzle narratif et visuel. On assiste presque à une bande-annonce du récit à venir : chacune des images visualisées – pour le coup reliées au passé de chacun des quatre protagonistes – ne manquera pas de revenir à des moments-clés du récit, les coupures sèches dans le montage habituent le spectateur aux sautes de format d’animation qui viendront par la suite, et même l’apparition récurrente d’un symbole commun (l’horloge, donc le temps) suffit à elle seule à révéler la vraie matière que le cinéaste va s’échiner à travailler et à malaxer. Bien plus que le mouvement en règle générale (ceux de la vie et du dessin), c’est effectivement le temps qui intéresse ici Yuasa. Au sein d’un scénario décalé qui se veut autant un conte initiatique à la Jodorowsky qu’une relecture flower-power du mythe biblique de Jonas, le cinéaste fait de son protagoniste – forcément un double éponyme de Robin Nishi lui-même – une authentique souris de laboratoire dont l’évolution se traduit à l’écran par des trouvailles stylistiques toujours plus enjouées et positives.

Au premier abord, le personnage de Nishi est ici l’incarnation idéale du loser lambda, pleinement égaré entre timidité et autodénigrement, qui n’arrive pas à s’affirmer ou à prendre son destin en main. Il n’est d’ailleurs pas étonnant d’apprendre que le manga d’origine était en réalité une œuvre clairement cathartique, censée exhiber et exorciser les angoisses les plus souterraines de son auteur : la difficulté à trouver l’amour, l’inaptitude sociale, la peur de l’échec, la prégnance d’un monde indiscernable, la frustration de désirs inassouvis, le poids destructeur de l’Autre dans l’échelle sociale, les doutes relatifs à un talent artistique jugé incertain, on en passe et des meilleurs. De la même manière, les trois autres personnages qui entourent ici Nishi suivent la même logique en laissant parfois les énergies négatives influer sur leur psyché. Le spectateur est lui aussi mis dans le même sac : en démarrant son film par des événements sombres et violents, Yuasa fait ainsi de l’écran une sorte de miroir cathartique où se confronter à sa nature profonde est la règle, et où naviguer dans l’inconnu devient source d’extase et de libération. D’où ce challenge de narration purement graphique qu’impose ici le cinéaste à son spectateur et à son héros, faisant de chaque obstacle rencontré une pièce de jeu qu’il s’agit d’esquiver ou de redessiner, toujours avec le sourire. On en oublierait presque que Yuasa n’a pas hésité à glisser son mantra positiviste dans quelques plans (soyez très attentifs) : « Your life is the result of your own decisions ».

LA FONCTION DE L’ORGASME

À bien des égards, Mind Game a tout d’une expérience plus psychanalytique que métaphysique. Si l’on s’en tient à la logique freudienne du rêve, le film offre une quantité inouïe de niveaux de lecture qui, par leur multiplicité, invitent du même coup à relire la logique narrative d’une œuvre de fiction sous un autre angle. Ainsi donc, si le rêve doit être décrit comme un espace immortel où la logique se construit par l’illogique et où le dormeur tire sa force d’une suite de décrochages oniriques qui font primer l’intuition sur la certitude (ce qu’un cinéaste comme David Lynch a su explorer mieux que quiconque), le film de Masaaki Yuasa dessine un univers exclusivement intérieur, débordant d’extravagances graphiques et de sautes narratives qui se calent sur la logique commune du rêve et de l’imagination.

En suivant un personnage qui ne cesse de fantasmer son destin pour le meilleur et pour le pire, le film adopte donc un principe de virage à 180° qui, au-delà de trahir la linéarité de l’intrigue en un temps record (on bascule sans cesse entre passé, présent et fantasme), autorise les déviations les plus dingues. Cela vous semble bizarre de passer d’une course-poursuite défiant toutes les lois de la gravité à une danse collective en bikini dans le ventre d’une baleine ? A l’écrit, peut-être, mais pas à l’écran, croyez-nous. Sans doute parce que le changement (mieux : la trahison) des règles établies est ici autant un moteur de vie pour les personnages qu’un moteur d’hédonisme pour le spectateur. Chez le personnage de Nishi, cela se traduit d’emblée par sa visualisation – hautement barrée – de Dieu : d’abord écran d’ordinateur qui lui balance des insultes vulgaires à la gueule, ce dernier apparait ensuite comme une créature protéiforme tout droit sortie de son esprit qui se sert de lui comme d’un jouet, ce qui pousse ainsi Nishi à se rebeller pour inverser le cours d’un destin qu’il croyait irrévocable. Chez le spectateur, cela se traduit par une assimilation de la transgression narrative au sens large, censée libérer les pulsions les plus folles au gré d’un montage fluo-outrancier qui s’autorise tout et qui n’a peur de rien.

La célébration orgiaque qui prend alors place dans la seconde moitié du récit en est la transition logique. Au travers de trois phrases que Yuasa monte ici avec trois styles d’animation différents, tout est dit : « La peur est dans notre tête et prend la forme que notre esprit lui donne. Allumons une torche dans notre cœur et faisons-la briller. Imaginez que l’on s’amuse, même si ce n’est pas vrai, et d’un coup vous verrez les choses différemment ». A ce moment-là, les quatre héros ne sont pas du genre à partir en sucette, mais plutôt à prôner la liberté et le plaisir au sens large – on aura eu le temps de constater qu’il était souvent question de libido dans les scènes de dialogue. Tout leur est désormais possible, et toujours avec un fort penchant pour l’obscénité : danser le registre classique à poil en mode fluo-psychédélique (à l’écran, ça fait le même effet qu’un violent shoot de LSD !), se déguiser avec des organes génitaux surdimensionnés, faire de l’action-painting à des fins cinématographiques, imaginer un manga où des humains visiteraient une planète avec des crottes d’animaux comestibles (en réalité une métaphore du processus de défécation qui se produit chez l’être humain !), faire l’amour sur fond de samba brésilienne (la fusion des corps évoque alors un brouillon de peinture abstraite et multicolore) ou imaginer une dystopie ultra-consumériste où l’on organise des compétitions de nage dans le vide et où Nishi serait devenu une star adulée par un parterre de pisseuses hystériques. Ce délire, ils le vivent et l’apprivoisent autant que nous. Mind Game se résume donc à cela : une exploration désinhibée de la jouissance. C’est tout. C’est beaucoup.

L’énergie folle du mouvement visualisé, en l’état toujours sincère et jamais cynique, rejoint alors celle de plusieurs courants comiques basés sur cette même idée de « création instinctive » : citons au hasard la frénésie burlesque d’Hellzapoppin, la sexualité débridée des œuvres de Picha ou les cartoons scabreux de Bill Plympton. Et comme Yuasa n’oublie jamais qu’il raconte ici une vraie histoire avec une vraie évolution, ce gros désordre scénographique touche finalement au sublime lors d’un climax qui rassemble toutes les pièces du puzzle en faisant l’éloge de la plus insensée des fuites en avant. En cherchant à s’éjecter eux-mêmes du ventre de la baleine, Nishi et ses amis se retrouvent alors à courir comme des dératés sur le niveau de l’eau en tâchant d’esquiver et de transcender tous les obstacles qui leur tombent dessus (train, immeuble, tank, paquebot, missile, insectes, et même des atomes !). Lorsque leur esprit se met à vagabonder ailleurs, en particulier vers des choses négatives relatives à leurs passé, ils tombent. Mais le souvenir devient là aussi un élément qui relance la dynamique émotionnelle de façon positive : Nishi pense s’être cassé le pied pendant sa course, et en repensant alors aux conseils de sa mère sur l’utilité de boire du lait pour avoir des os solides, une issue tragique (il avait jeté le lait dans l’évier) se transforme en issue positive (la mère avait récupéré le lait et l’avait versé dans un plat que Nishi avait bu) qui fait instantanément oublier cette possibilité de fracture osseuse. Parfait concentré de cette frénésie absolue qui absorbe le pouvoir de l’esprit autant qu’elle le met perpétuellement en surchauffe.

Il y aurait encore plus à dire sur la scène finale, sorte de kaléidoscope hédoniste où le collectif et le particulier se retrouvent enfin en parfaite synchronisation. En une vision aérienne et planante de la ville d’Osaka, nos quatre héros visualisent un monde qui se crée et se transforme lui-même, tout comme Nishi, dessinateur de manga à la base, se doit de passer par l’intermédiaire du dessin et de l’imagination pour créer quelque chose (parallèle audacieux : on passe ici de la déconstruction d’un immeuble à la vision de celui qui en dessine les plans). La multiplicité des portes de sortie offertes par ce jeu de l’esprit s’incarne là aussi par la visualisation de diverses « vies parallèles », qui déroulent en leur sein tout le champ des possibles du destin des quatre protagonistes. Et ce jusqu’à oser une pirouette narrative fracassante – et pourtant d’une logique imparable – que n’aurait pas renié Alain Resnais : le temps, moelle épinière d’un véritable « chaos organisé », redevient alors cette matière souple dont l’art – et la création au sens large – permet de manipuler ou d’inverser la logique. Le constat final est imparable : quand une histoire commence, elle ne peut pas avoir de fin définitive mais une multitude de fins possibles. Ou alors, c’est lorsqu’elle s’achève qu’elle peut enfin commencer. On valide l’idée au centuple : à chaque fois que l’on se replonge dans le chef-d’œuvre de Masaaki Yuasa, on a l’impression de le voir pour la première fois. Le jeu de l’esprit ne s’arrêtera jamais…