Sorti en 1998, Perdus Dans L’Espace se voulait comme l’un des plus gros blockbusters de l’année. Budgété à près de soixante-quinze millions de dollars, le film se voyait déjà comme la tour de lancement d’une franchise. Un désir qui sera largement refroidi puis enterré au vu de l’accueil réservé au film. Bide sur le sol américain avant de récupérer sa mise à l’international, Perdus Dans L’Espace est surtout un désastre de par la réception du public qui se montra pour le coup aussi sévère (voire plus) que les critiques professionnels. Dans l’inconscient collectif, Perdus Dans L’Espace se pose comme un monumental nanar multipliant les choix bizarres et crétins dans une surenchère abrutissante. Comment tant de moyens débloqués ont pu conduire à une telle débâcle ? Des réponses, on peut en trouver sur le DVD. Lorsqu’il débarque dans les bacs en 2000, le support en est encore à ses débuts. Malgré la maigre estime envers le film, le traitement accordé s’avère très soigné pour l’époque avec prestations techniques au top et compléments judicieux faits de décryptage des effets spéciaux et autres scènes coupées. Mais surtout, le DVD propose une piste de commentaire en compagnie du réalisateur Stephen Hopkins et du scénariste Akiva Goldsman. Comme le mentionne Rafik Djoumi dans un article consacré aux bonus, cette piste est un parfait moyen pour comprendre le ratage du film. Bien que tentant de défendre leurs biftecks en vantant les quelques qualités de la production, les deux bonhommes parlent longuement de la difficile élaboration du film, des problèmes rencontrés et surtout des défauts subsistant dans le produit terminé. C’est donc à partir de leurs propos que nous allons tenter de comprendre comment cet accident industriel est arrivé.

DE LA TÉLÉ AU CINÉMA

Revenons tout d’abord au commencement. Créée par Irwin Allen (le pape des films catastrophes avec ses Tour Infernale et autres Aventure du Poséidon), Perdus Dans L’Espace est une série télévisée de science-fiction diffusée à la fin des années 60. Celle-ci connaîtra une certaine popularité et marquera l’esprit de quelques générations dont notamment Akiva Goldsman. Déjà pas bien apprécié des cinéphiles pour avoir contribué à la ridiculisation de Batman, ce dernier raconte comment le projet lui est venu dans les mains :

Richard Saperstein, que j’ai connu à la fac et qui est le vice-président exécutive de New Line, m’a appelé : « tu te rappelles, tu disais que Perdus Dans L’Espace était ta série télé préférée ». Je ne m’en rappelais pas car j’étais souvent saoul à l’époque mais j’ai très bien pu le dire car c’était ma série préférée. Ça passait sur WNEW à New York, tous les jours à 17H. J’étais un fidèle. Je me faisais un plateau télé et regardais cette famille à laquelle j’étais si attaché. Ça me passionnait tellement que je devinais la suite. Quand la série est passée du noir et blanc à la couleur, j’ai fait changer l’heure du dîner pour regarder la série en couleur au salon. Quand Richard m’a demandé si je m’en souvenais, j’ai pensé « j’ai très bien pu le dire ». Il a ajouté « j’achète les droits si tu l’écris ». Je me suis dit qu’on a rarement la chance de revisiter les séries cultes de son enfance alors j’ai accepté.

Un producteur bien positionné, un pote scénariste (apparemment alcoolique mais c’est un pote), des droits libres d’accès… Et voilà comment se lance à la sauvette une grosse production qui motivera des centaines de personnes. Reste à trouver un réalisateur pour mener cette barque. C’est là que rentre en scène Stephen Hopkins. Il évoque également son arrivée sur le projet :

Au mois de juillet 1996, je commençais le mixage définitif du film L’Ombre Et La Proie après deux années épuisantes. Mon ami Akiva m’a envoyé le scénario de Perdus Dans L’Espace. J’ai regardé la série dans les années 70 car on l’a eue plus tard en Angleterre. Je n’avais jamais vu de film de science-fiction qui parlait d’un groupe de personnages, d’une famille, avec toutes leurs façons de penser différentes. La série montrait un univers inter-dimensionnel amusant, un monde hyperbolique mêlant fantasy et aventure.

Un réalisateur un brin fatigué après un long tournage qui enchaîne d’office avec une production d’un calibre pour le moins conséquent. Est-ce là une bonne idée ? Bah, Hopkins est un artisan solide qui a fait ses preuves et il devrait pouvoir s’en sortir. D’ailleurs, il semble comprendre parfaitement son rôle dans la production en déclarant que « pour que le film soit crédible, il fallait adopter une approche plus réaliste que la série télé et traiter l’histoire de façon plus sombre pour la rendre plus vraisemblable. Partant de là, définir le ton du film est devenu capital » . Par là, il mentionne la principale problématique du projet. Ce dernier est à la recherche constante d’un équilibre entre ses différents éléments. Un équilibre qui n’est malheureusement jamais trouvé conduisant le film à sa perte.

De la conspiration, de vilaines araignées et des sauts dans le temps : bienvenue dans la cohérence scénaristique façon Goldsman

Il faut dire que la structure générale conçue par Goldsman fut incroyablement mal pensée. Le premier acte parle de la dégradation environnementale de la Terre et du départ d’une famille dans l’espace pour permettre la colonisation d’une planète. Le second acte nous conte l’exploration d’un vaisseau à la dérive occupé par des araignées voraces. Le troisième acte se passe après un crash sur une planète inhabitée où se produisent des perturbations spatio-temporelles. Goldsman parle de cette narration :

Je voulais construire ça sous forme d’épisodes, chacun basé sur un des sous-genres de la série. Le premier est l’épisode d’introduction qui forme un bloc à part, à la manière d’un épisode de série. Le deuxième correspond à l’aventure dans l’espace qui les mène au Proteus. C’est ce qui constituait 35% des épisodes de la série. Et le dernier est l’aventure sur la planète. C’est ce qui donnait un équilibre aux épisodes de la série. Celle-ci faisait s’alterner voyage dans l’espace et atterrissage en catastrophe suivis d’aventures sur les planètes. Je voulais que le voyage temporel soit un obstacle imprévu du troisième épisode et non le sujet du film dès le départ. Je voulais que ça constitue une nouvelle série de difficultés que nos protagonistes devraient affronter.

Le souci, c’est que par cette volonté d’hommage à la mécanique de la série, Goldsman élude le processus d’adaptation cinématographique. Le public ne va pas au cinéma pour voir une compilation de trois épisodes de série. Il veut voir un film avec un début, un milieu et une fin. En ce sens, Goldsman tente de créer un fil rouge avec la relation entre le père John Robinson et le fils Will Robinson. Stephen Hopkins s’explique sur ce point :

Dès le début, on a dû faire un choix. On ne pouvait pas parler de toute la famille. L’idée maîtresse est la relation père-fils, un sujet auquel beaucoup d’hommes que je connais sont particulièrement sensibles. C’est le cas pour Akiva et moi. On a vécu des rapports conflictuels avec notre père. Les rapports père-fils sont complexes. Les gosses ont différentes images du père. Pour moi, c’est vraiment le film de Will à la fin. Il s’agissait de montrer sa représentation du rôle paternel. D’un côté, il veut que son père le considère comme un gosse génial. Il a envie de ressembler à son père. Mais avec l’apparition de Don West, il découvre une image masculine différente. Ce type prend des risques et ne réfléchit pas beaucoup. Il suit son instinct. Mais ne pas réfléchir est aussi mauvais que trop réfléchir. Il voit des images masculines différentes. Le film évolue vraiment dans cette direction à un moment. A la fin de l’histoire, c’est le sujet principal. Ce film ne traite pas tant d’une famille à problème que de « la » famille, de la façon dont enfants et parents se voient, de leur incompréhension totale dans bien des cas. Il est dur pour un parent de savoir ce que son enfant pense. Et pour l’enfant, l’inverse est impossible. Les parents sont rasoirs, point.

En ce sens, Goldsman souhaitait apporter une complexité qui pouvait échapper à une série aussi datée mais en respectant son essence :

Ce que je préférais dans la série, c’était l’idée de cette famille solidaire dans l’adversité. Mais au lieu de rencontrer des difficultés du type cancer, perte de conjoint ou d’un travail, ce sont des extraterrestres, des planètes qui explosent. Il leur faut s’unir pour vaincre les forces des ténèbres. Cette image de la famille me semblait séduisante. Fantastique mais séduisante. J’ai essayé de conserver les idées que je préférais. Je voulais garder la dynamique des personnages en leur donnant une profondeur. En fait, ils ne sont pas si profonds, ils sont une version moderne des personnages des séries des années 60. Simplement, aujourd’hui, on doit donner une dimension et demie aux personnages superficiels quand il n’en fallait qu’une avant. Angoisse existentielle et conflits sont nécessaires. Avant il aurait suffi d’un « je suis papa et tout va bien ». Maureen aurait mis la table, tout en activant le champ de force. Aujourd’hui, il faut des rapports plus complexes. Mais on est quand même loin de Virginia Woolf. J’ai donc revu les personnages, je les ai remaniés pour qu’ils soient plus actuels, plus conformes aux attentes du public moderne.

Être complexe mais pas trop, rester fidèle aux idées de la série mais les moderniser… En gros, ménager la chèvre et le chou entre les fans de la série et ceux qui découvriront d’office cet univers. En soi, on peut se demander ce que les fans retenaient de cette série de trente ans d’âge. Alors que Goldsman palabrera longuement sur une bête réplique justifiant l’absence d’accessoires appréciés dans la série ( « À part quelques fans dont moi qui se disent cool, tout le monde s’en fiche » ), Hopkins, lui, trouvera un embryon de réponse ailleurs :

Quand on adapte une série télé au grand écran, c’est parce que quelque chose dans la série a touché la sensibilité ou l’imagination du public. L’un des éléments qui en a fait une série culte aux Etats-Unis est le robot. Tout le monde regrettait que je veuille le modifier. On a alors décidé avec Akiva de conserver le robot original parce que c’était marrant. Pour une raison quelconque, la forme ou la construction de ce personnage plaisaient.

Plus que le portrait cliché d’une famille, le succès de la série pourrait-il s’expliquer par ce genre de détail ? Le matériau de base est-il donc aussi porteur que Goldsman l’imaginait dans ses souvenirs embrumés ? À propos du personnage de Penny (l’adolescente rebelle de la famille), Hopkins déclare « J’ai montré une première version du film à ma fille, elle a trouvé que c’était une vision d’adulte. Elle avait raison, je voyais ça en parent » . Porter un regard d’adulte sur quelque chose d’ouvertement enfantin et simple, c’est peut-être le meilleur moyen d’être dans l’erreur.

Un exemple pourrait se trouver dans les modifications apportées au Dr Smith, le méchant de l’histoire. Hopkins explique la transformation du personnage par rapport à la série :

Gary Oldman et moi avons beaucoup discuté du personnage de Smith. Il ne pouvait pas être aussi idiot et outrancier que dans la série car il n’aurait pas paru menaçant. Il fallait qu’il reste drôle, qu’il se délecte de son infamie mais d’une façon différente. J’adore la pièce Richard III. Richard s’en donne à cœur joie. Il adore tromper et tuer les gens. Il se complait dans l’infamie. Il va vers le public et leur dit combien il aime ça. Gary et moi voulions trouver le juste milieu : un personnage pas trop fou mais qui reste drôle. Il fallait qu’on se dise « Super ! Le voilà. On va rigoler ». Et en même temps, c’est une version plus dangereuse du personnage dans la série.

Encore un numéro d’équilibriste ajouté au projet et qui va radicalement échouer. Trop guignol pour être dangereux, Dr Smith devient un parasite aussi énervant que le Jar-Jar Binks de La Menace Fantôme. Hopkins le comprendra dans une scène de sauvetage suivant la destruction de la passerelle par le robot :

Oldman essaie d’ouvrir la cryocapsule. On ne s’en rend même pas compte à cause de toute cette tirade où il dit qui il est et décrit sa vision des choses, tout ça pendant qu’il essaie d’ouvrir la cryocapsule et que Penny apporte une civière flottante. Tout le film est comme ça. Ça a été une grande leçon pour moi en tant que réalisateur. Si on complique trop les choses, le spectateur ne regarde plus où il faut.

On se retiendra de lui envoyer un « tu l’as dit bouffi ! » tant il apparaît difficilement concevable qu’une scène d’action soit le moment rêvé pour qu’un personnage expose sa philosophie de la vie. Mais ce genre de hors sujet est le pain béni du scénario.

LE SCÉNARIO

Comme pour Goldsman, Hopkins voudrait utiliser le projet pour explorer l’image universelle de la famille :

On m’a beaucoup interrogé sur les problèmes relationnels de cette famille. Je viens d’une famille bien plus perturbée que ça, voire inexistante. J’ai donc interrogé des gens sur leurs familles. Quand je regarde le film, je ne trouve pas cette famille atypique. Ces gosses me semblent parfaitement ordinaires. Il y a des frères et des sœurs qui se disputent toute leur vie. Certains finissent par s’aimer, d’autres non. C’est une forme très atténuée de famille à problèmes. Leurs problèmes sont typiques des familles d’aujourd’hui. Les parents n’ont pas assez de temps pour leurs gosses et pour eux-mêmes. Les gosses se sentent délaissés que ce soit vrai ou pas. Il y a la quête d’identité d’une adolescente. Elle se cherche. Il y a un petit garçon qui veut être pris au sérieux et dont le père n’est jamais là. L’aînée a quitté la maison et se sent étrangère à sa famille. Elle ressemble à son père, elle a son monde à elle. Elle voit peu sa famille et néglige ses propres besoins, trop absorbée par ce qu’elle fait. Je ne vois pas de véritable élément de dysfonctionnement. C’est la famille moyenne américaine, anglaise ou autre.

Tendre frontalement un miroir pas bien reluisant à son public cible, ça n’est pas forcément la meilleure stratégie à envisager. À son manque de perception dans le domaine (il ne comprend pas pourquoi les spectateurs trouvent William Hurt « maussade et froid » et « ne ressentent pas de sympathie pour lui » ), Hopkins rajoute une absence de doigté pour trouver une position profitable entre le divertissement inoffensif et une vraie réflexion sur la famille. Goldsman le déplore d’ailleurs : « Perdus Dans L’Espace est devenu davantage un film pour enfants qu’il l’était au commencement […] On aurait bien aimé explorer davantage les problèmes de cette famille qu’on ne l’a fait. »

Sans prendre en considération la gestion du contingent commercial, Goldsman se heurtait déjà à un trop-plein d’informations pour élaborer avec pertinence cette symbiose. Il se pose ainsi le souci d’introduire tout un univers. Stephen Hopkins résume clairement ce sentiment sur les premières minutes :

Dans ce film, il se passe tellement de choses qu’il faut une introduction très rapide pour montrer que ce monde n’est pas si formidable que ça. Il est surpeuplé, sale, bruyant. Certains ont la chance de vivre dans ces dômes homogénéisés avec de jolies maisons. Ce n’est pas forcément un monde si amusant. Il fallait faire passer ça en quelques secondes. Certains passages doivent être très rapides. Paf telle idée, paf telle autre. Il faut le faire de façon aussi synthétique que possible.

Un désir de synthèse compréhensible et auquel participe Goldsman pour la présentation des personnages ( « Ce que j’essaie de faire, c’est de faciliter la rencontre avec ces personnages qui formeront un tout. C’est très compliqué. Pour ça, on montre la mère et le fils, la mère et la fille…On les associe les uns aux autres pour les présenter au public. » ) mais plongeant le spectateur directement dans l’arène et l’empêchant de trouver son souffle. Du coup, celui-ci doit assimiler des enjeux très rapidement (quand bien même ceux-ci seront abandonnés en cours de film) pour ne pas se perdre.

Mais même le spectateur le plus attentif ne pourra pas se retrouver face aux embranchements abracadabrantesques de l’intrigue. Il faut dire qu’au fil de sa conception, certaines composantes sont passées à la trappe. Ainsi, nombre d’éléments resteront flous faute d’avoir une quelconque explication dans le montage final. C’est par exemple le cas de l’origine des araignées. Stephen Hopkins rappelle l’idée initiale du script :

Il y a une scène du scénario qu’on a coupée. C’était une super idée. On voyait une planète d’où les araignées semblaient venir. C’était en fait un nid d’araignées géant. Elles projetaient leurs toiles sur le vaisseau et atterrissaient dessus. Cette séquence aurait couté des millions de dollars. Et puis, c’était une idée si démesurée. Je n’étais pas sûr que, même avec un énorme budget, ce soit crédible. C’était une idée si ambitieuse, si grandiose, qu’on risquait de perdre le fil de l’action.

De son côté, Goldsman résume ce qui se passe dans le film :

Le Proteus est un vaisseau du futur. Le vaisseau des Blawp y est arrimé. Les araignées sont censées être des parasites de l’espace embarqués par mégarde à bord de ce vaisseau. Les pilotes étaient sans doute le père et la mère de Blawp. Ils ont été dévorés. Leur petit s’est échappé et caché. Ces dialogues ayant disparus au montage, on ne sait pas très bien d’où viennent les araignées.

En l’absence de justification sur leur provenance, cette sous-intrigue débarquant comme un cheveu sur la soupe ne faisait que perdre le spectateur dans des digressions lui semblant inutile. Surtout qu’à l’instar du Dr Smith, la menace des araignées reste relativement mince faute d’un design convaincant. Désireux de « faire peur sans être aussi sanglant et terrifiant que du Cronenberg » , Hopkins ne semble lui même pas convaincu par des créatures auxquelles il trouvera « quelque chose de désuet et mignon ».

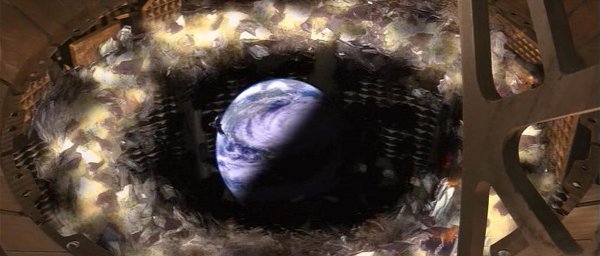

Plan dans lequel se devinent les différences temporelles évincées du montage

Néanmoins, on pourrait presque considérer que le second acte en lui-même se tient narrativement (si on ne prend pas en considération le premier bien sûr). Ça sera loin d’être le cas du troisième acte. Rentrant de plein pied dans une histoire de voyage dans le temps, le film, déjà bien paumé par son second acte, s’enfonce un peu plus dans l’incompréhension. Incapable de faire passer son concept auprès du public des projections-tests, Akiva Goldsman est sommé de simplifier tout ça. Il explique l’évolution du troisième acte :

A l’origine, le film comportait davantage de zones temporelles. Il y avait un temps intermédiaire, un futur proche et un futur éloigné. Dans le futur proche, on voyait une version plus âgée de Blawp et on comprenait qu’on avançait dans le temps. On franchissait plusieurs portes vers un futur lointain. Et dans ce futur, on rencontrait Will plus âgé. C’est de façon bien plus chaotique que se manifestaient ces déchirements du temps. Ils créaient une sorte de danger, de maelstrom vers la fin du film. Les zones temporelles s’ouvraient dans un fracas de bruit et de lumière. A l’intérieur et au-delà, il y avait des refuges potentiels ou des Armageddon potentiels. Et il était vital d’essayer de retrouver le chemin qu’on avait pris à l’aller. Presque tout ceci a disparu du film. C’étaient en fait ces maelstroms, cette tempête temporelle qui devait clore le film avec l’explosion de la planète. Mais cette fin était très couteuse et le studio était inquiet de voir que le public ne comprenait pas. Les gens s’y perdaient, faute de portes temporelles dans les projections-tests. Ils voyaient le film sans effets spéciaux. Si les scènes avec Spider Smith et les portes temporelles sont projetées sans les effets spéciaux, le film est impossible à comprendre. Normalement, quand on teste un film de science-fiction, que ce soit Godzilla ou Alien, on voit le monstre une ou deux fois. On peut ensuite le remplacer dans le reste du film par une animation ou par un carton disant « insérer monstre ici ». On peut alors se le représenter parce qu’on l’a déjà vu. Mais s’il y a écrit « insérer Spider Smith ici », ça n’évoque rien car les effets spéciaux font partie intégrante de la structure narrative du film. Ce ne sont pas des accessoires ou la simple représentation d’une chose surgissant pour vous effrayer. Ils permettent de comprendre le film. Quand on a projeté le film sans les effets spéciaux, le public n’a pas compris. Alors on l’a simplifié. Mais du coup, le film avait moins de sens que si on l’avait laissé tel quel et inséré les effets spéciaux comme prévu.

Outre le désastreux résultat des projections-tests, Hopkins trouve une explication dans l’inusable problème d’équilibre que le film devait atteindre :

Quand on traite du voyage temporel, on est obligé de se répandre en explications. L’introduction au voyage temporel devient si compliquée et longue qu’on s’ennuie. Beaucoup de romans et de films tombent dans ce travers. On a essayé d’en injecter autant que possible dans le film sans que ça devienne ennuyeux. Certaines versions du film parlaient moins du futur et du voyage temporel. D’autres comportaient bien plus de scènes sur le sujet. On devinait la suite. J’ai donc essayé de trouver un équilibre qui préserve le mystère de l’intrigue tout en la rendant compréhensible. Personne, que je sache, n’a jamais voyagé dans le temps. Ça n’empêche pas les gens de dire « Vous ne pouvez pas faire ça. C’est impossible dans un voyage temporel ». Ils répètent ce qu’ils ont lu. C’est drôle de voir comment l’inconscient de l’homme fonctionne.

Créature coupée au montage

Ne disposant que d’un seul acte et non d’un film entier pour faire passer ces idées, on ne s’étonne pas de la débandade du premier montage. Pour solutionner le problème, il fut décidé de ne concevoir qu’une seule porte temporelle. En conséquence, une scène d’explication est réenregistrée en postsynchronisation pour coller au nouveau principe et toute une sous-intrigue est coupée comme l’explique Goldsman :

On avait une intrigue secondaire avec Blawp dans le futur. Il y avait une autre période, le temps intermédiaire, qu’on appelait le temps jaune. En enlevant ça, on a amélioré la structure de la troisième partie. D’un autre côté, il aurait été bien de voir un environnement différent, d’être confronté au concept du voyage temporel, à la coexistence des créatures… de la même créature à divers âges, plus tôt dans le film […] Penny, Maureen et Judy courent après Blawp qui franchit la porte temporelle car il entend son « futur moi » de l’autre côté. Il le sent, l’entend ou le perçoit. Toute la famille partait du vaisseau. Je trouvais ça important. Je regrette que les femmes restent dans le vaisseau. C’était le cas dans la série. Ça me contrarie que ce soit pareil dans le film. Mais je n’avais pas le choix.

Lui qui se plaignait que « dans la série, les femmes ne semblent pas vraiment avoir d’existence propre avant le départ… ni d’ailleurs après, à part soutenir les hommes » , il se trouve à prêcher la même église. Elle a bon dos après ça, la volonté de moderniser les personnages.

Pour achever le troisième acte, Goldsman se retrouvera face à un problème que son écriture plus littéraire que cinématographique n’avait pas prévu :

Théoriquement, la star du film est Will. Le fait qu’il y ait deux acteurs jouant le même rôle, quoiqu’à des âges différents, est un phénomène qui nous empêche de les voir comme ne faisant qu’un et de dégager un personnage central. C’est intéressant. Ça marchait beaucoup mieux sur le papier car on se représentait le garçon tel qu’on l’imaginait adulte. On était touché par la relation poignante entre le père et le fils car on s’imaginait le garçon…. Tous ceux qui ont lu le scénario, même si c’est de la science-fiction pure et dure, ont pleuré. Ils ont pleuré quand Will adulte se retrouve face à Will enfant. Ils projetaient sur lui ce qu’ils avaient ressenti pour le petit Will tout au long du film. Mais en voyant les deux acteurs, on a du mal à se dire que c’est le même être. Je trouve que c’est un des passages qui rend mieux sur le papier. Il aurait peut-être mieux valu ne pas le transposer à l’écran… dit-il après coup ! […] Il est sans doute impossible, même pour deux excellents acteurs, de jouer la même personne dans la même scène. On a forcément du mal à y croire. Ce qui devait permettre une catharsis à la fin, l’émotion engendrée par l’affranchissement de l’enfant, de son besoin d’attention paternelle… la catharsis de cette confrontation et de cette réconciliation n’est pas aussi aboutie à l’écran que sur le papier. C’était impossible. On savait que ce n’était pas la même personne. On ne pouvait pas projeter ce qu’on ressentait pour l’enfant sur l’adulte. Notre inconscient nous en empêchait.

Un blocage pour le moins inattendu qui pourrait presque servir d’argument avant l’heure en faveur de la performance capture. Ironiquement, le film véhicule l’idée de cette technologie dans une scène où Will pilote le robot à distance à l’aide d’un costume holographique. Mais une illustration plus pertinente se trouve avec le personnage de Spider Smith sur lequel nous reviendrons dans la section consacrée aux effets spéciaux.

Face à tous ces problèmes, Hopkins et Goldsman n’hésitent pas à remercier les acteurs pour avoir réussi à faire passer certains concepts que ce William Hurt rendant « crédible un charabia technique complètement inventé » , une Heather Graham « complètement dans l’action » ou un Gary Oldman donnant « un relief fabuleux au personnage » . Des interprétations que nous laisserons bien entendu à l’appréciation de chacun.

LA PRODUCTION

Lorsqu’Hopkins se lance dans la production de Perdus Dans L’Espace, il semble motivé par l’envie d’accoucher d’un grand spectacle pour les sens. En début de commentaire, il communique ainsi avec enthousiasme ses influences :

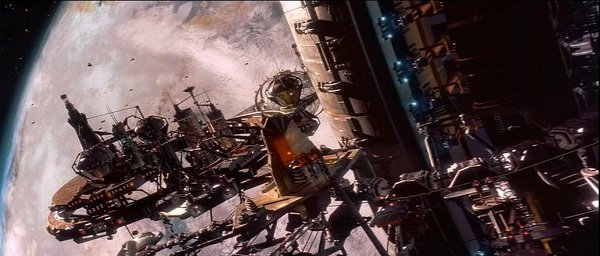

Je me suis replongé dans les années 60-70 pour étudier la façon dont les artistes futuristes voyaient l’avenir à cette époque. Etant un mordu de bandes dessinées, je me suis inspiré de Jack Kirby, ainsi que de peintre comme Yves Tanguy et de grands dessinateurs dont Sid Mead. Même dans les années 60, on trouve de quoi s’inspirer. On a fait des maquettes et conçu sur ordinateur la plupart des décors et des machines. Puis j’ai réussi à obtenir le décorateur Norman Garwood. Il avait fait Bandits Bandits, Brazil, Hook, Glory et tous ces films formidables. C’est un homme plein d’humour. Il a eu le courage de prendre le film en route. On a essayé de concevoir une version du futur qui soit vraiment fantastique, originale et différente de ce qui avait été fait avant. Quelque chose de très beau à la façon des bandes dessinées. On a tenté de traiter cet univers comme s’il était réel. Selon moi, les évènements extraordinaires du film devaient se dérouler dans un monde extraordinaire pour y croire.

Malheureusement, dès l’une des premières scènes tournées où William Hurt explique le plan de colonisation d’Alpha Prime, Hopkins commencera à se dire que son festival visuel allait prendre l’eau. Comme le relate Akiva Goldsman, « Stephen a vu les décors et pensé « Minute ! Ce n’est pas exactement ce que j’ai imaginé ! ». Peter Levy les avait éclairé de manière très sombre » . Car bien qu’en tant que coproducteur (une première pour lui), Hopkins a eu toute latitude pour choisir son équipe (confiant notamment les effets spéciaux à des boites de son Angleterre natale), il va comprendre qu’il s’est mis dans un sacré guêpier.

Pour la première fois de sa carrière, Hopkins doit réaliser un film intégralement en studio. Il n’y aura aucun extérieur, tout doit être construit sur pièces. Hopkins comprend rapidement l’ampleur d’une telle tâche :

Il a fallu penser au design de tout. Norman Garwood a dû tout concevoir dans le moindre détail. Avec quoi est-ce qu’ils mangent ? Il y avait une scène de petit déjeuner qui a été coupée où les gosses nourrissaient Blawp. Il a fallu réaliser une pièce pour le petit déjeuner. Dans quoi boivent ils ? Comment sont leurs assiettes ? Et l’infirmerie ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment soigne-t-on les gens du futur ? On a conçu une civière s’encastrant dans le lit pour donner une impression d’homogénéité, d’uniformité. Le début du film dégage une impression d’impersonnalité. Leur environnement semble impersonnel et ils doivent le personnaliser. Si jamais on fait une suite, on montrerait la chambre de Penny avec toutes ses affaires. Là, ils sont censés partir vite, sans être bien préparés. Ils se retrouvent catapultés dans un vaisseau spatial qui est une extension de la personnalité de John Robinson. Il l’a conçu dans un but fonctionnel, sans avoir pensé à l’aspect convivial.

Comme il le montre, cette somme de détails soulève un nombre de question qui doivent toutes être solutionnées au moment du tournage. Cela entraîne ainsi une surcharge de travail pour des choses pratiquement insignifiantes et conduit à des situations complètement folles. En résulte un enfer logistique où le moindre détail (les costumes dans lesquels « les acteurs étaient collés avant chaque prises » ) devient une source gigantesque de frustration ( « Rien que pour tourner la plan les montrant tous en panoramique quand les cryocapsules remontent, il a fallu une journée entière. C’était un de ces jours noirs où on a envie de se tirer une balle dans la tête plutôt que de rester sur le plateau » ). Le décor de la passerelle du vaisseau résume bien cette ambiance. Rien que pour le filmer lors des scènes de dialogues, Hopkins devra s’arracher les cheveux :

Le design du vaisseau diffère du reste du film. Il a une identité, une existence propre. Il est aussi beau et racé qu’une voiture de sport, un jet ou un avion ultramoderne. C’est un engin formidable mais aussi très organique. Il n’y a ni angles ni lignes droites. Tout est conçu pour donner l’impression d’objets qui fonctionnent de façon organique. Qu’on le perçoive ou non, ça donne un style et un aspect tout à fait original à cet univers. Le vaisseau est très dur à éclairer et très difficile à filmer à cause de tous ces écrans d’ordinateurs qui clignotent, des chaises mobiles… sans parler du problème de son. Il est très dur à filmer. L’ensemble est monté sur vérins hydrauliques. Le plateau était gigantesque, une immense plaque de fibre de verre, préalablement découpée, puis transportée. C’était très compliqué. Si il y a une suite, il faudra le détruire dans la première scène. C’était trop de boulot.

Ça ne sera toutefois rien face à la gestion aberrante du tournage de la destruction de celle-ci. Particulièrement excédé par la manière dont s’est déroulée la conception de cette scène, Hopkins se lâche :

La scène où le robot détruit la passerelle a été tournée sur cinq mois, petit bout par petit bout. J’ai tourné avec Gary Oldman puis il est parti à Cannes. La deuxième équipe a ensuite tourné un raccord avec lui. J’avais dû tout élaborer avant de tourner car le vaisseau allait être endommagé. On voit des parties détruites par la suite. Certaines choses ne marchent plus, la passerelle a été détruite, les cryocapsules ont explosé. Il ne fallait pas qu’on voie ça lors de séquences antérieures. C’était comme… Prévoir les raccords est toujours compliqué. J’ai fait beaucoup de films où ça l’était mais jamais à ce point là. Il fallait mémoriser tout ce qui avait été fait car on ne filmait pas en continuité. Si ça ne se voit pas alors je suis un génie ! Je ne vois pas d’autre explication. On a tourné le plan où William Hurt retombe trois mois avant celui où sa doublure est projetée en l’air. Il fallait absolument qu’il atterrisse au bon endroit. Matt LeBlanc a passé des semaines aux prises avec ce robot. C’était dangereux.

Cette séquence est un concentré d’effets spéciaux : il y a des hologrammes conçus par ordinateur, de l’électricité émanant des mains du robot, des décharges lumineuses et des explosions d’objets virtuels. Après les décharges lumineuses, on a inséré les rayons laser. Il a fallu travailler l’aspect des lasers, les rendre plus originaux. Il y avait des tas de détails, des milliers de questions à résoudre chaque jour, exigeant tout un travail de préparation. La séquence dure jusqu’à l’entrée dans l’hyperespace. Ce sont dix minutes de folie non-stop. Sans storyboard et plan de travail, ça aurait été impossible. Ils montent et descendent dans ces fichus fauteuils qui ne marchaient jamais. Nous qui croyions que c’était une bonne idée ! Il y a les écrans d’ordinateur, les systèmes anti-incendie, les flammes, les explosions avec des gosses dans la séquence. Même dans les plans dis sans effets spéciaux, ça n’arrête pas. Il y a de la fumée, des flammes, des écrans, des fauteuils qui bougent, le vaisseau qui tremble, un robot de deux tonnes qui court dans tous les sens, huit personnes tentant d’empêcher qu’il détruise vraiment le plateau, des câbles qu’il fallait enlever numériquement ensuite. Cette séquence comporte peu de plans sans effets spéciaux. Quand LeBlanc traîne Oldman de force, il y a un énorme écran vidéo derrière lui, avec des afficheurs sur le côté. Quand les acteurs pouvaient enfin jouer, je leur demandais de se représenter l’environnement, d’imaginer les bruitages, le son des moteurs. Ils devaient avoir chaud réagir à toutes ces choses. Le vaisseau approchant du soleil, ils devaient transpirer. Enfiler les combinaisons était un enfer à cause des piles et des lumières. Tous avaient un costume différent dont les piles se déchargeaient à des moments différents, ce qui nous obligeait alors à interrompre la prise. C’est un miracle qu’on ait réussi ces plans.

Réussir à les filmer certes. Avoir réussi à créer une séquence qui ne soit pas un bordel sans nom à l’image de son tournage, c’est moins sûr. Et le même constat s’impose sur l’attaque des araignées à bord du Proteus :

Il a été vraiment difficile de monter la séquence du Proteus. Les acteurs courent. Ça tire au laser dans tous les sens. Les plans où le robot et Matt LeBlanc tirent au laser sur les araignées sont passés par quatre labos. Ils ont inséré les lasers, les araignées, l’impact des lasers, l’explosion des araignées. On a ensuite fait des passes en motion control. Tout ceci nécessite énormément de technologie. Ce satané robot court dans tous les sens. Il était vraiment difficile d’organiser ces scènes avec tous les acteurs dedans. Beaucoup de ces plans ont dû être postsynchronisés à cause du bruit.

La postsynchronisation finira d’ailleurs de réduire à néant les ambitions d’Hopkins. Lui qui voulait bien tout préparer pour laisser la latitude nécessaire aux acteurs afin de s’épanouir ( « dans mes trois premiers films, j’ai négligé l’interprétation et les dialogues étaient exécrables. Il faut définir les priorités d’un film. Il faut consacrer du temps à l’interprétation » ), le voilà en train d’obliger les acteurs à retrouver le ton juste plusieurs mois après le tournage. Son constat en la matière sur Perdus Dans L’Espace est sans appel :

Dommage qu’on ait dû doubler tant de dialogues. Il y avait un tel bruit de machines que c’était en partie inaudible. Je n’utilise la postsynchronisation que si c’est indispensable. Quand on réenregistre les dialogues, je trouve qu’on perd forcément en qualité sur la longueur. Si on postsynchronise juste des petits bouts, ça va. Mais quand c’est tout un passage, le film en pâtit sans qu’on sache pourquoi. Lors de la postsynchronisation, j’encourage les acteurs à se tromper et avaler leurs mots. Mais ça se sent quand même. C’est dur de trouver le ton initial. Parfois je mimais les scènes avec les acteurs pour qu’ils soient plus dans l’ambiance. Sur la postsynchronisation de Blown Away, Jeff Bridges grimpait sur des chaises et tout ce genre de trucs. Ça redonne l’énergie initiale. Mais ça ne suffit pas. C’est bien pour les scènes d’action. La scène avec Blawp, Lacey Chabert et Heather Graham a dû être postsynchronisée parce que cette petite créature était une marionnette remplacée ensuite par une image de synthèse. Or la marionnette faisait du bruit. Les soixante-quatre servomoteurs dans sa tête faisaient trop de bruit. On a dû postsynchroniser les gros plans des acteurs. Quand on voit des gros plans postsynchronisés, on décroche du film. Je n’ai découvert le résultat qu’à la première du film. On postsynchronisait et on montait le son à partir des images pixellisées sorties de l’Avid, c’est difficile à lire. Les acteurs se doublaient sans bien voir l’image. Idem pour les ingénieurs du son. Quand j’ai vu le film, l’horreur ! Pendant le mixage, on n’a pas eu le temps de soigner le synchronisme des lèvres. Je déteste bâcler la post-synchro.

LES EFFETS SPÉCIAUX

Avec à son actif des films comme Predator 2 ou Freddy – L’Enfant Du Cauchemar, Stephen Hopkins peut se targuer d’avoir une certaine expérience dans le domaine des effets spéciaux. Sans forcément s’en vanter, il le reconnaît d’ailleurs :

En faisant le storyboard, on voyait ce qui allait ou pas, ce qu’on pouvait se permettre pour ne pas gaspiller d’argent. On modifiait les séquences, on refaisait le storyboard et on remaniait le scénario. Mais on ne pouvait pas faire de storyboard pour tout. Je voulais laisser une porte à la spontanéité sur le plateau avec les acteurs. Ayant une longue expérience des effets spéciaux, je savais quelles séquences me permettaient ça et pouvaient être modifiées sans frais supplémentaires. C’est quelque chose que je maîtrise.

Ou en tout cas, qu’il croyait maitriser. Hopkins va en effet rapidement comprendre que la complexité des CGI qu’il réclame et leur conception le dépassent. Il établit ainsi un premier constat sur la séquence de lancement du vaisseau :

J’ai dû monter la séquence sans les arrières plans, sans les images de la terre, de l’hypertunnel, sans savoir ce qu’il y avait derrière ou devant eux. On avait filmé les maquettes sur fond vert. Ce qu’on a fait, c’est qu’on a utilisé le système de trucage Avid Illussion. Deux ou trois graphistes ont réalisé des versions provisoires des plans tel qu’on pensait qu’ils seraient. Ça nous a aidés à faire le montage. Mais les images définitives étaient si différentes, si belles et fréquemment meilleur, qu’on avait envie de les remonter, de changer la durée du plan montrant le vaisseau quitter la terre ou bien la vitesse du vaisseau et donc la musique. Ça changeait notre perception. Si on est un bon réalisateur, on réfléchit à ce qu’on veut. Et une fois sur le plateau, on procède au découpage de la scène. Et là des surprises vont font changer d’avis. Les acteurs peuvent vous surprendre. Je n’ai pas vraiment eu ce luxe ici car je devais définir avec précision la plupart des séquences au préalable. J’essayais de garder une marge. Mais quand il s’agit d’effets spéciaux spectaculaires où un vaisseau décolle, il est impossible de tout prévoir. On peut dire « je veux ci et ça » mais en voyant les effets spéciaux, ça change tout.

Face à une technologie se popularisant à vitesse grand V et qu’il utilise à profusion ici, Hopkins avoue donc n’avoir pas su (ou en tout cas pu) en tirer le meilleur parti. Bien qu’ayant la possibilité de réajuster certains détails ( « Après avoir terminé les effets spéciaux, on a rajouté des secousses et parfois des flous pour donner l’impression d’images filmées à l’épaule »), il ne se montre pas dans la capacité de repenser sa mise en scène en conséquence.

Il pourra quand même avancer, comme il le note, le manque flagrant de temps pour une telle production ( « on n’a reçu les effets spéciaux qu’une fois le film monté » rappelle Goldsman). Bien que la préparation des CGI fut faite très amont ( « Pendant que je mixais L’Ombre Et La Proie, une équipe travaillait sur ordinateur à la conception de Jupiter II, du Proteus et d’autres choses comme l’aspect de la Terre » affirme Hopkins), la post-production se fera elle en précipitation par rapport aux 767 plans truqués à boucler.

Plans issus du film

Plans non finalisés

Plusieurs éléments seront ainsi finalisés en précipitation sans possibilité de retouche ( « Parfois, Stephen renvoyait les plans ou bien faisait des modifications. Parfois, certains n’allaient pas et il était trop tard pour les refaire comme le plan où Jupiter II franchit ce passage dans l’espace pour rejoindre le Proteus » ). D’autres resteront purement et simplement sur la table de montage comme le passage dans la serre sur le Proteus. Hopkins explique la situation :

On a dépensé une fortune pour concevoir un jardin hydroponique géant, situé dans la partie ovale du vaisseau. Pendant un an, je crois, toute l’équipe a travaillé à concevoir sur ordinateur toute cette partie immense. Ils n’ont jamais fini. J’ai dû couper une partie de la séquence du jardin hydroponique quasiment la veille du tirage du film. J’avais mixé le film sur des plans inachevés. Quand je suis revenu en Angleterre pour le report optique du son, les plans n’étaient pas arrivés.

Goldsman résume en quoi consistent les pertes :

Il devait y avoir des spectaculaires plans larges du jardin hydroponique. En outre, il manque la fin de la scène. C’était une réplique de Gary Oldman. Don West disait « on dirait un enfant » et il rétorquait « Dans ce cas, cher major, qu’est-il arrivé à ses parents ? ». Tous écoutaient et réalisaient l’absence de son dans le jardin. C’était un moment terrifiant. Gary s’éloignait puis s’arrêtait car il avait entendu un bruit. On voyait le groupe au loin et cette créature étrange et sombre dans les buissons. Tout avait été planifié et monté. On a dû tout couper quand on a su que les plans ne seraient pas prêts. Pourtant, ils nous l’avaient promis. Ils n’ont pas réussi, une vraie galère. C’est une des nombreuses anicroches qui ont perturbé le film.

À cette problématique de délai se rajoutent des effets mal pensés. Car aussi préparées soient certaines scènes, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise devant les rushs. L’une de ces déplaisantes nouvelles sera le traitement technique de Blawp. Créature à l’utilité discutable servant de mascotte à l’équipage et à nourrir le merchandising (mais qui offrirait un truc aussi laid à un gosse ?), le personnage connaîtra une création contrariée sur laquelle revient Goldsman :

Blawp n’est pas parfait. Mais c’est de notre faute. On avait tourné avec une marionnette qu’on a ensuite dû remplacer partout dans le film par une créature en image de synthèse car ça ne marchait pas. Elle n’avait pas l’air réel. Malheureusement, on n’a pas eu le temps d’élaborer une créature virtuelle ayant la vraisemblance, l’authenticité et l’apparence de vie qui était nécessaires. Les gens ont tendance à décrocher car ça fait trop dessin animé. Elle bouge comme un être immatériel. C’est dommage. C’était censé être un hybride mi-singe mi-dragon. Elle devait être plus sombre avec plus d’écailles. C’est une extrapolation du singe de la série avec ses oreilles en alu. On n’a pas réussi à en faire une version plus réaliste. Selon moi, ça gâche un peu la séquence du Proteus ainsi que d’autres passages.

Hopkins explique un peu plus la problématique de cette coexistence :

L’ennui, c’est que les plans mêlant créatures de synthèse et humains font intervenir plusieurs labos. Les plans réunissant la créature et les acteurs doivent être étalonnés. Différents labos y ont travaillé, d’où parfois des couleurs et un grain différent. On n’a pas toujours réussi à les harmoniser. C’est pourquoi souvent les grands labos d’effets spéciaux comme ILM ou Digital Domain exécutent le travail d’un bout à l’autre. Les labos anglais étant petits, ce n’était pas possible et la finition en a pâti.

C’est toutefois un problème plus complexe qui les attend pour l’élaboration d’une autre créature : Spider Smith. Hopkins relate sa conception et l’ambitieux projet qu’il avait pour lui :

J’avais fait ce dessin étrange et amusant de Spider Smith qui s’est avéré trop difficile à réaliser. C’était une créature araignée grande et maigre qui collait bien avec le personnage. Mais sa réalisation technique était compliquée et couteuse. Dans le scénario, Spider Smith ne portait pas de cape. On le voyait tel quel dès le début. Pour des raisons financières et pour ménager le suspense, on a décidé de lui mettre une cape. Une sorte de bossu de Notre Dame qui allait bien avec ce décor évoquant une cathédrale d’un sombre futur gothique. Ce qui m’a intéressé, c’est d’essayer de capturer le jeu de l’acteur sur l’ordinateur. C’est un exercice passionnant. Gary Oldman nous a beaucoup aidé en post-production. Il s’est doublé sans voir son visage. Les effets spéciaux sont arrivés tard. Les pattes sont arrivées au dernier moment. Le visage était si sombre qu’on ne le voyait pas. Mais il fallait qu’il soit sombre afin de conserver le mystère du personnage. Le robot apparaît très souvent contrairement à Blawp. Mais Blawp n’a pas l’intellect de Smith. La difficulté du personnage de Spider Smith est que ce monstre raisonnait, plaisantait, avait un dessein, mentait. Il faisait des tas de choses. Il ne se contentait pas de montrer ses grandes dents. Il ne fallait pas juste le combattre mais discuter avec lui. Il fallait faire en sorte que ça marche vraiment.

Une fois ce travail effectué, on montait la scène et on expliquait aux gens de VTR ce que le personnage devait exprimer. Angus Bickerton et moi avons passé de nombreuses heures à définir le jeu du personnage, son regard, son apparence, ses mouvements de tête. J’ai visionné les vidéos de Gary pour voir comment il s’y prenait. Ce n’était pas parfait car il n’a pas un cou de trois mètres. Dans les plans où Gary a tournés, il faisait tous ces mouvements. Il bougeait la tête. Il a un langage corporel extraordinaire, un corps apparemment très malléable. Il se penchait en avant, juché sur des échasses. On filmait tout ça. Les plans revenaient avec ce qu’on appelle des poignées de huit ou douze images. Il y avait des choses fantastiques dans ces images supplémentaires. La créature étant animée d’après le visage de Gary – des électrodes captaient ses mouvements – on le voyait détourner le regard ou sourire. C’était dément.

Toutefois, malgré l’enthousiasme d’Hopkins pour cette technologie, la motion capture employée a ses limites. Goldsman n’hésite pas ainsi à pointer du doigt les défauts que la performance capture commencera à résoudre cinq ans plus tard :

Je n’avais pas réalisé que l’idée de deux personnes ou deux entités différentes jouant le même personnage puisse être irréalisable. L’identité se lit dans le regard. On le sait sans pouvoir l’expliquer. […] Spider Smith et le Dr Smith sont tous deux incarnés par Oldman. Mais dans ce cas, le problème c’est qu’on ne peut pas filmer le mouvement des yeux. C’est toujours Gary, hormis les yeux qui sont animés. Malheureusement, le lien entre le personnage qu’on connaît et sa nouvelle représentation n’émeut pas.

La charrette a été mise avant les bœufs en quelque sorte. Ce qui résumerait bien la manière dont l’intégralité de la production semble avoir été gérée.

LA SUITE

Bien qu’il affirme que la fin tient surtout de l’hommage à la série télé et ses cliffhangers à chaque épisode, Akiva Goldsman ne nie pas qu’il a réfléchi sur le plateau à la suite. Comment pourrait-il en être autrement au vu de son scénario qui, à l’exception de la relation père-fils, n’a résolu absolument aucun des enjeux posés ? Malgré ses réserves avec un habituel « je ne raconterais pas tout », il a conscience que le maigre succès rencontré va mettre au placard un hypothétique deuxième opus. Du coup, Goldsman se lâche et balance pratiquement tout le synopsis de ce film qui ne verra jamais le jour :

Dans la suite, ils iraient sur Alpha Prime mais arriveraient trop tard. La sédition serait déjà sur Alpha Prime à présent colonisée par les forces des ténèbres. Tous les gentils seraient restés sur Terre, condamnés à mourir. Penny aurait contracté le virus du caméléon au contact de Blawp. Sans totalement changer d’apparence, elle pourrait se fondre dans l’environnement. Elle aurait eu ce don dans la suite. Smith commencerait à présenter certains signes de mutation car le virus serait toujours en lui. Judy aurait stoppé son évolution. Mais Smith aurait des signes avant-coureurs du syndrome de Spider Smith. Le robot aurait dix ans d’avance sur eux car il aurait connu un monde qu’eux ne connaitront jamais. De ce fait, il y aurait certaines choses sur le temps, l’espace, les extraterrestre, que lui seul connaitrait et pourrait nous communiquer. Penny tomberait amoureuse de Don West. Les méchants l’utiliseraient pour se débarrasser de Judy. L’aventure se déroulerait surtout sur la planète, ce qui changerait du canevas habituel. Ils sillonneraient la planète après un atterrissage en catastrophe sur Alpha Prime. Il y aurait plein d’extérieurs. Une sorte de film de guerre dont le point culminant serait la création d’une porte qui donnerait directement sur le New York du XXIème siècle et permettrait aux terriens d’accéder à Alpha Prime avant la disparition de la couche d’ozone. Et quoi d’autres ? Tout le monde serait nu et parlerait français !

Vu le résumé qu’il nous fait, on n’en serait même pas étonné (c’est qu’on connaît le bon gout de l’auteur de Batman & Robin). Hopkins lui offre en conclusion un constat un peu moins enjoué, même si il tente de sauver les apparences en disant que « tourner la suite serait plus facile car (il a) appris avec ce film ce qui marchait ou pas » . Néanmoins, lui le premier semble se refuser à replonger dans la mine de sel. Au cours du commentaire, il lâchera cette pensée :

J’ai une fille de quinze ans. Mon métier m’oblige à m’absenter. Je sais que je ne passe pas assez de temps avec elle. On est proche mais elle m’en veut d’être absent. Pourquoi est-il plus important de faire un film qu’être avec elle ?

Vu la qualité du film en question, il est bien en droit de se le demander.