Les épisodes de Twilight, c’est un peu comme le beaujolais, la galette des rois, la nouvelle saison de Masterchef, la dernière sextape de Kim Kardashian ou les films d’Uwe Boll : ça débarque chaque année, c’est toujours aussi dégueulasse, et pourtant, on ne peut pas s’empêcher d’en reprendre une dose. Cette fois-ci, le cas est un peu plus intriguant : l’overdose touche enfin à sa fin. Et comme pour Harry Potter, un ultime volet en deux parties nous offre exactement ce que l’on redoutait : en lieu et place de la guerre épique tant espérée qui viendrait nous sortir de la léthargie, on récolte à peine une ou deux pichenettes au terme de deux heures de néant absolu. On pourrait donc en rajouter une couche sur un casting composé de têtes d’abrutis visiblement prêts à gagner un abonnement à vie aux Razzies Awards (par pitié, que Michael Sheen arrête sa carrière d’acteur !), sur la mise en scène impersonnelle d’un Bill Condon plié aux exigences des studios, sur des effets spéciaux toujours aussi mal branlés, sur un script insignifiant qui remplit du vide avec du creux (Bella qui contrôle sa respiration, Bella qui fracasse un rocher, Bella qui escalade une montagne : trop chouette, non ?) ou sur la volte-face finale la plus conne jamais vue sur un écran de cinéma (faut le voir pour le croire !), mais bon, inutile d’en rajouter, ça ne servirait pas à grand-chose… En fait, épilogue oblige, Twilight 5 nous permet juste de faire un petit récapitulatif des dégâts : tout au long de ses chapitres conçus et imaginés par la mormone Stephenie Meyer, ce véritable outil de propagande puritaine n’aura eu comme seul but que de lessiver la cervelle des adolescentes à grands renforts de clichés niaiseux et de valeurs puantes (fidélité éternelle, idéologie pro-life, abstinence avant le mariage, etc…), le tout à travers une love-story débile à souhait, placée au coeur d’un environnement où le culte des castes aura pris une importance de plus en plus prononcée à chaque épisode. Et après le côté un peu foutraque du précédent opus, cet ultime opus enfonce le clou de la connerie : entre un jeune couple dont le bébé saute les années plus vite qu’il n’en faut à Christine Boutin pour sortir une ânerie, et un bôgoss loup-garou de vingt-cinq printemps pris d’une étrange attirance pour cette gamine mineure (?!?), on ne sait même plus si on doit en rire, soupirer, faire la grimace ou au contraire s’inquiéter sérieusement. Ce qui est désormais certain se résume en trois points : 1) le premier épisode, fondé quasi exclusivement sur la fascination amoureuse sans appuyer le sous-texte idéologique de la saga, était le moins pire, 2) l’espoir de voir la saga se pimenter un peu plus à chaque épisode n’aura abouti qu’à un mur, vu que la régression (surtout neuronale) aura été la règle à chaque nouvel opus, 3) la laideur absolue de cet univers ne donne même plus envie de tenter d’y chercher la moindre trace de cinéma. De toute façon, maintenant que ce banquet de bouse en cinq plats touche à sa fin, les choses ne peuvent que s’arranger : Kristen Stewart a prouvé qu’elle était une excellente comédienne (se taper Rupert Sanders en cachette, même les lectrices de Voici n’en sont pas revenues !), Robert Pattinson a fait encore plus fort en révélant un charisme diabolique chez David Cronenberg, la miss Meyer n’a pas réitéré une telle vague de succès avec son nouveau bouquin, un représentant mormon vient de perdre l’élection présidentielle, et pour tous ceux qui n’y auraient pas encore goûté, la géniale série True Blood est toujours disponible en DVD. Il était grand temps que ça s’arrête, en tout cas…

– Guillaume Gas –

Costa-Gavras ne s’arrêtera donc jamais : plus actif que jamais pour utiliser le 7ème Art à des fins réflexives et dénonciatrices, le cinéaste octogénaire en remet donc une couche en s’attaquant cette fois-ci au monde de la finance, avec la ferme intention d’en décortiquer tout ce qui peut faire office de poil à gratter. Avec, pour condenser tout ce que son scénario ultra-documenté aura permis de révéler, une phrase-clé, reproduite sur l’affiche et délivrée en fin de film : « Continuons à prendre aux pauvres pour donner aux riches ». Sauf que cette inversion du message de Robin des Bois constitue bel et bien la seule originalité du scénario, ce dernier ne délivrant pas l’ombre d’une demi-information nouvelle sur l’argent fou, la quête effrénée du pouvoir, les manipulations spéculatives et les actions illégales des corporations. Si l’on attendait autre chose qu’un résumé didactique du cynisme et de la schizophrénie qui pourrissent le monde de l’argent, le fait de suivre un peu l’actualité et d’avoir lu un ou deux livres sur la crise économique suffit largement à rendre inutile le visionnage du Capital, banal thriller où un valet de banque, placé à la tête d’une puissante banque européenne, se confronte à l’offensive d’un fonds spéculatif américain et se comporte très vite en requin au point de tout sacrifier (ses employés comme sa vie privée). L’argent, c’est pourri, et en plus, ça pourrit ceux qui le possèdent : on connait la chanson, merci. En outre, même si le goût de Costa-Gavras pour les contre-emplois fait toujours plaisir, le choix inattendu de Gad Elmaleh (qui ressemble étrangement à Gabriel Byrne) s’avère être une belle erreur, la sympathie suscitée par cet immense acteur comique n’étant jamais exploitée pour opérer un contraste avec la cruauté des actes de son personnage. En effet, visiblement conscient de tenir enfin le grand rôle « sérieux » de sa carrière, l’acteur se contente de rester froid et impassible, au point que son jeu hésite entre l’opacité et l’inexpressivité. Face à lui, Gabriel Byrne (qui ressemble étrangement à Gad Elmaleh) en fait tellement des caisses dans la sournoiserie qu’il frise la caricature. Pour le reste, hormis un goût certain pour le dialogue qui claque (on l’avoue, ça divertit pas mal), la mise en scène reste bien trop démonstrative pour élaborer un vrai point de vue de cinéaste. On sauvera tout de même une illustration crédible des discussions entre hommes d’affaires préoccupés par leurs propres intérêts : ici, les face-à-face transpirent la sincérité alors que les discussions par conférence Web puent le sous-entendu et la manipulation. C’est tout de même trop peu pour nous donner envie d’oublier les grands films récents sur le cirque économique, dont Cosmopolis et Margin Call s’étaient faits les plus beaux représentants.

– Guillaume Gas –

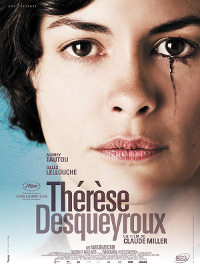

On aurait pu être tenté comme à chaque fois qu’arrive une mauvaise nouvelle de ce genre, mais là, on fait machine arrière : non, on ne parlera pas ici de « film-testament ». D’abord parce que Thérèse Desqueyroux ne constitue en rien une sorte de bilan de l’œuvre de Claude Miller, ensuite parce que son sujet et sa facture ne laissent en rien entendre que le cinéaste l’aurait envisagé à la base comme un épilogue définitif. En effet, difficile de voir dans cette adaptation du classique de François Mauriac (lui-même inspiré d’un fait divers de 1905) autre chose qu’une redite subtile des ficelles généralement utilisées par le cinéaste, et dont La petite Lili reste peut-être encore aujourd’hui le plus bel aboutissement. Scope lumineux, nature frémissante, douceur graphique à la Rohmer où la lumière naturelle sert de reflet aux états d’âme, actrices d’une beauté incandescente et filmées avec pudeur, captation des sentiments par petites touches, éloge de la liberté et de l’indépendance : rien ne manque, la patte Miller est bien là. Et comme souvent chez le cinéaste, le trouble s’installe : le parcours de cette jeune femme, à peine mariée au riche propriétaire d’un vaste domaine des Landes et épuisée par l’ennui que lui impose sa nouvelle vie provinciale, est celle d’une éternelle insatisfaite, désireuse de larguer les amarres pour de bon, et qui, sans crier gare, va commettre un acte d’empoisonnement plus ou moins réfléchi qui la conduira au déshonneur le plus total. Face à un Gilles Lellouche prodigieux dans un rôle plus complexe qu’il n’y parait, Audrey Tautou écorne un peu son image de petite héroïne rassurante pour composer une Thérèse douce et ambigüe à la fois, chez qui le cliché de l’empoisonneuse se voit vite évaporé par un riche éventail de sentiments et de contradictions internes. Entre l’épouse lassée et le mari caractériel, difficile de savoir qui est le vrai criminel, et les paradoxes s’invitent même chez les seconds rôles. D’autant que Miller se révèle d’une grande âpreté dans son tableau de la bourgeoisie provinciale, égalant souvent le regard subtil et cruel d’un Claude Chabrol. Au final, si la tristesse ressentie durant le film réside dans quelques maladresses que l’on aurait préféré ne pas côtoyer (quelques fondus mal gérés, des scènes oniriques ratées, etc…), rien n’est plus triste que de quitter un tel auteur sur un film aussi beau : Claude Miller achève sa filmo sur un écrin de premier choix, en état de grâce, en toute modestie. Adieu l’artiste, et merci encore.

– Guillaume Gas –

Décédé en août 2011, le Portugais Raoul Ruiz n’aura eu le temps que de préparer Les Lignes de Wellington. C’est son épouse et fidèle monteuse Valeria Sarmiento qui portera le projet à son terme. Les collaborateurs du cinéaste défilent à l’écran en son hommage, parfois le temps de très courtes scènes : Melvil Poupaud, Chiara Mastroianni et sa mère Catherine Deneuve, Mathieu Amalric, Isabelle Huppert, Vincent Perez, John Malkovitch, Marisa Paredes, Maria Joao Bastos, etc. Prolongeant l’ambition et l’opulence des magnifiques Mystères de Lisbonne (2010), le film a également sa version télévisée en trois épisodes, diffusée au Portugal, et multiplie les personnages en conservant, grâce à une distribution de haut vol, cette capacité à faire exister des personnages tout en ne pouvant revenir à l’un d’entre eux qu’environ toutes les quatre scènes. Dans l’affrontement, en 1810, entre les troupes napoléoniennes menées par le Maréchal Masséna (Poupaud) et les Portugais et Britanniques placés sous le commandement du Général Wellington (Malkovitch), le scénario donne une voix à tous : les dirigeants, les soldats et ce peuple qui accompagne les militaires dans leur marche vers les lignes de fortification infranchissable pensées par Wellington lorsqu’il ne refuse pas de délaisser ce qu’il a construit et s’enferme dans des maisons aux volets clos (le beau personnage de Paredes), donnant au film des airs de symphonie de la douleur, renforcée par la polyphonie des voix-off racontant les épreuves. Valeria Sarmiento ne poursuit pas seulement son travail admirable de montage qui était l’une des qualités impressionnantes des fresques de Ruiz et qui privilégie ici une dynamique de mouvement convergeant et de persistance de la violence malgré quelques respirations apaisées. Elle travaille également, çà et là, les différents niveaux de profondeur de champ comme différents degrés de blessure. Sur un marché installé rapidement par les réfugiés, tandis qu’un soldat portugais achève de panser les plaies (affectives) d’une jeune anglaise qui a perdu son mari au combat en début de métrage, une autre douleur passe au premier plan : une femme en larmes que la caméra suit découvre son mari suicidé. Ce qu’il manque en revanche à la veuve de Ruiz, c’est cette capacité qu’avait ce dernier à donner un relief malicieux ou lyrique à sa fresque. Tout juste trouve-t-on ici l’un de ces effets qui faisait, aussi, des Mystères de Lisbonne une œuvre ludique (dans Les Lignes de Wellington : une coupe de fruits qui fait mystérieusement la transition entre deux époques, la caméra qui continue de cadrer une scène de repas selon le point de vue subjectif d’un personnage même quand celui-ci a quitté la table, Michel Piccoli qui donne l’impression de parler face caméra). Pour tout dire, le tout – d’une indéniable splendeur visuelle – donne l’impression d’être une belle succession de tableaux en mouvement semblables à ceux dont parle le personnage du philosophe Vincente De Almeida (Filipe Vargas). Il n’inspire ainsi qu’un demi-enthousiasme poli.

– Gustave Shaïmi –

Un intérêt indéniable que présente Royal Affair du Danois Nikolaj Arcel, qui avait écrit l’adaptation de Millenium (2009), c’est de nous renseigner sur l’histoire danoise qui, disons-le, n’a que très peu trouvé sa place au cinéma. On y suit avec étonnement la relation entre le roi Christian VII (au pouvoir de 1766 à 1808), amoureux de la culture et de plus en plus instable psychologiquement, et l’Allemand Johann Von Struensee, son docteur personnel qui devient peu à peu son conseiller politique, important des idées des Lumières. Entre les deux hommes s’établissent des rapports ambigus, dont on ne sait pas toujours clairement si ils tiennent de la complicité véritable ou de la manipulation, ni à quelle point la manipulation en question est consentie ou non par le monarque incompétent. La jeune reine Caroline Mathilde, sœur du roi George III d’Angleterre, débarquée à Copenhague avec du Rousseau et du Montesquieu dans ses bagages, délaissée par son époux, se laisse séduire par le médecin… Il faut d’abord saluer l’excellence du trio de comédiens : les deux hommes crèvent littéralement l’écran et n’ont pas volé deux des hautes récompenses de l’année, respectivement l’Ours d’Argent de Berlin pour la révélation Folsgaard et le Prix d’interprétation de Cannes pour Mikkelsen (voir La Chasse de Vinterberg). Quant à la Suédoise Alicia Vikander, révélée en toxicomane sauvée par la musique dans Pure (2011) et attendue dans Anna Karenina de Joe Wright, elle est tout simplement, avec Noomi Rapace, l’une des actrices nordiques les plus prometteuses depuis Ingrid Bergman et Liv Ullman ! Leurs prestations sont d’une belle intensité, qui participe de l’impression que le destin d’une nation entière tient aux tournants des relations de ce triangle amoureux. C’est la qualité du film, qui nous ramène aux Adieux à la Reine : raconter l’histoire par l’intime, avec parfois – en termes de mise en scène – de beaux plans très proches des corps, filmés par derrière, qui restituent la sensorialité des personnages. Ne nous voilons pas la face pour autant : le tout n’échappe pas à l’académisme qui menace trop souvent les fresques historiques du naufrage. Le parti-pris tout juste évoqué n’est absolument pas mené à son terme (ce que faisait admirablement le film de Benoît Jacquot), ni sur le plan de l’écriture, ni sur celui du visuel. Pire que tout : jamais les idées progressistes qui animent les personnages ne trouvent un écho réel dans l’approche globale du pouvoir en place. On vous a déjà dit de voir Les Adieux à la Reine ?

– Gustave Shaïmi –