Entre un film de commande, The Green Hornet (2011), et sa très attendue adaptation de « L’Ecume des Jours » de Boris Vian, Michel Gondry nous a concocté un opus apparemment mineur, tourné dans le Bronx en étroite collaboration avec sa bande de jeunes acteurs amateurs dénichés dans un centre d’activité extra-scolaire du coin. Les premières images montrent les élèves d’un lycée sortir en pagaille de leurs derniers cours avant les grandes vacances d’été. Ils sont nombreux à aller récupérer les téléphones portables qu’on leur a confisqués au cours de l’année, quand bien même une pancarte assez géniale stipule l’interdiction non seulement des portables mais spécifiquement de différentes grosses marques de téléphonie pour parer à toute excuse bidon du genre « C’est pas un portable, c’est un BlackBerry ! ». En voyant grimper ces jeunes dans le bus, on imagine sans problème ces mots dans leurs bouches ! Globalement, ils ont l’air insupportables ! Il y a même, dans la première demi-heure de métrage, un côté dérangeant à voir la mise en scène de Gondry épouser parfaitement ce que le comportement des ados peut avoir de superficiel voire d’obscène. Le hip-hop 90’s qui accompagne presque en permanence les premières minutes du trajet du bus ainsi que le dynamisme du découpage donnent, peut-être malgré eux, une résonance « cool » aux agissements franchement condamnables de ces jeunes « Tyrans » du fond du bus sur lesquels se centre une première partie du métrage. Toujours est-il que notre attention ne se relâche jamais, notamment parce que le cinéaste sait capter la perméabilité de ce huis clos au monde alentour ainsi qu’une communication constante et protéiforme entre les jeunes : les vidéos bidonnantes tournent dans le bus par MMS, on teste la fidélité de sa copine en se connectant sous un avatar secret à un réseau social, etc. On retrouve même l’inventivité visuelle « hand-made » de Gondry dans quelques échappées fantasmatiques réjouissantes ! Mais voilà que progressivement une structure profonde se révèle, sous les bizutages, les déclarations maladroites ou les insultes. Peu à peu, le cinéaste parvient à montrer que dans un trajet à priori anodin se joue finalement l’essentiel : la construction du soi par rapport aux autres. Ce qu’il fait du cadre presque unique du bus est admirable : à mesure que les jeunes descendent à leurs arrêts respectifs, on y voit plus clair, l’espace se découpe plus nettement. Il y a ces deux extrémités du bus où la disposition particulière des places (en banquettes face à face ou en « U ») permet d’accueillir des groupes entiers et de faire défiler les connaissances ou les souffre-douleurs que l’on appelle pour une mauvaise blague de plus. Si on le fait avec plus de vulgarité et de violence dans le fond et plus de sensibilité et d’intelligence à l’avant, partout, on parle dans le fond de la même chose : trouver l’amour, conserver de précieuses amitiés, garder la face dans les humiliations, les déceptions. A mesure que les groupes se désagrègent et que les individualités s’affirment, le rythme se calme, le hip-hop laisse place à des morceaux plus planants et le lent coucher de soleil sur le Bronx acquière quelque chose d’élégiaque. La comédie sociale s’efface alors progressivement pour révéler la solitude des êtres. Gondry est assez fin pour ne pas jouer la carte des masques qui tombent et qui révèlent des personnalités jusqu’alors complètement cachées. L’un des passages bien sentis du film demeure ainsi la recherche d’un interlocuteur par Michael, l’un des « Tyrans », une fois que ses buddies ont quitté le bus. La qualité des dialogues atteint alors des sommets dans son mariage entre un naturel étudié et un contenu dramatique essentiel. La meilleur gestion du Nous prend du temps à déboucher sur une réelle connaissance du Je.

– Gustave Shaïmi –

Nul doute qu’en adaptant le roman de Yasmina Khadra, Alexandre Arcady tente de se refaire une place au soleil. Depuis une vingtaine d’années, il a beau livrer ses productions à un rythme toujours constant, celles-ci n’intéressent plus grand monde. Il est bien loin le temps des succès comme Le Coup De Sirocco, Le Grand Pardon ou L’Union Sacrée. Bien sûr, cet « âge d’or » prête à sourire étant donné la qualité des films en question. Si Arcady a de la bonne volonté à revendre et des désirs louables de divertissements populaires, ses œuvres tiennent surtout du numéro de singes savants. Copiant les recettes du cinéma américain de la manière la plus superficielle possible, ses talents de mises en scène peuvent autant créer un parfum de sympathie que de grands moments de ridicule. A l’instar du cinéma de Claude Lelouch, il y a donc à boire et à manger chez Arcady. Pour autant, Ce Que Le Jour Doit A La Nuit offre avant tout le pire et pas le meilleur. Les qualités du film s’arrêteraient à ses intentions. Replongeant une nouvelle fois dans l’Algérie de son enfance, Arcady renoue avec la chronique saupoudrée de fresque où se mêlent petite et grande histoire à travers le parcours de son personnage principal. On reste toutefois loin du charme d’une œuvre comme Le Grand Carnaval. Ironiquement, c’est un personnage même du film qui décrira son défaut principal. Donnant une leçon de piano, une prof demande à son élève d’arrêter de mitrailler les touches pour trouver le bon rythme. Arcady, lui, n’a pas trouvé le rythme de son long-métrage. Dès la scène d’ouverture, tout va trop vite et le réalisateur asphyxie l’ambiance qu’il tente de poser. Si il respirait (« se laissait vivre » comme déclare un autre protagoniste), il aurait pu laisser le spectateur s’imprégner de la beauté de certaines images. Mais non, Arcady enfonce le champignon et ne laisse le temps à aucun élément de transparaître. On peut comprendre qu’avec une durée excessive dépassant les deux heures trente, il y avait une peur à ce que l’intérêt du spectateur se relâche. Mais il tue dans l’œuf son propre film. Ainsi, passe-t-il radicalement à côté de son sujet. Au-delà d’un décorum historique ne transpirant guère d’intérêt (la rapidité du montage évite cela dit de s’appesantir sur certains trucages ignobles servant à la reconstitution), la description d’un personnage principal partagé entre le camp français et algérien ne nous mène nulle part. Jamais approfondie avec pertinence, cet aspect est noyé parmi tant d’autres dont notamment une romance pour le moins indigeste. Il aurait fallu pour Arcady savoir faire la part des choses, trouver l’équilibre. Celui-ci échappe complètement en l’état à Ce Que Le Jour Doit A La Nuit. Le casting résume bien ce sentiment. Inégal est un mot juste, partagé entre le transparent Fu’Ad Aït Aattou (qui ne nous fait pas regretter son absence des écrans depuis Une Veille Maîtresse) et des seconds rôles, eux, plutôt attachants (Olivier Barthélémy dont l’impressionnante carrure mériterait bien d’être un peu plus mise à contribution).

– Matthieu Ruard –

John Hillcoat n’est pas un cinéaste manchot, ce n’est rien de le dire : pour avoir signé un western aussi âpre et puissant que La proposition et osé une belle adaptation du bouquin culte de Cormac McCarthy (La route, projet casse-gueule par excellence), il faut avoir du courage et un tempérament de cinéaste intègre. Mais devant Des hommes sans loi, l’incompréhension s’impose très vite, tant ce succédané du cinéma de gangsters agressif et brutal à la Robert Aldrich accumule les bourdes une par une sans jamais construire le moindre point de vue artistique. Nous voici donc dans la période de la Prohibition, là où le commerce illégal de whisky et de gnôle faisait la richesse des gangsters et haussait la menace d’une concurrence plus redoutable. Pas de bol, les célèbres frères Bondurant (Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jason Clarke), réputés immortels selon une vieille légende sans fondement, se confrontent à une nouvelle vague de corruption incarnée par un flic visqueux et abominablement sadique (Guy Pearce) qui va leur mettre de violents bâtons dans les roues, voire ailleurs. Pour ce qui est d’oser des scènes de violence à la limite de la sauvagerie, le film n’hésite pas à foncer tout droit en brûlant tous les feux rouges (âmes sensibles s’abstenir). Or, son erreur, c’est précisément de foncer droit dans le mur et de perdre au final toutes ses dents en ne sachant même plus pourquoi il allait trop vite : difficile de saisir ce qui intéressait le cinéaste dans cette histoire, étant donné que celle-ci ne se limite qu’à un affrontement brutal et sans pitié entre deux catégories de gangsters aux couilles bien accrochées. Egorgements, fusillades en cascade, tabassages en règle, viols sadiques, cruauté de l’usage du goudron et des plumes (non, ce n’est pas comme dans Lucky Luke !), etc… Hillcoat ne nous épargne rien, et en fait même des tonnes dans la caractérisation des personnages : le manichéisme s’invite à la vendetta autant que la caricature, comme en témoignent un Tom Hardy qui ne s’exprime que par borborygmes et un Guy Pearce en caricature de taré ultraviolent avec le mot « ordure » tatoué sur le front (au passage, merci pour le cliché du pervers coquet et efféminé). Aucun sujet de fond, aucun contexte réellement abordé (si ce n’est un constat existentiel final d’une banalité affligeante), aucune virtuosité dans la mise en scène, rien de rien : juste un emballage plat, unidimensionnel, aussi frelaté que le whisky trafiqué par les héros. Alors certes, les personnages féminins dominent de très loin le reste du casting (mention spéciale à Jessica Chastain, qui n’avait jamais été aussi sublime), et deux ou trois idées de plans surnagent ici et là, comme ce plan obscur sur le pont couvert où le héros avance difficilement vers une sortie lumineuse, mais ce n’est pas assez. Pour une fois, Hillcoat ne réussit même pas à conférer suffisamment d’envergure et d’énergie dans sa mise en images pour tenter de contrebalancer les gaffes de son scénario. Et du coup, en sortant de la salle, on ne sait pas quoi dire ou penser d’un tel gâchis. Tout juste nous est-il possible de nous interroger sur la présence de ce nanar au sein de la compétition cannoise.

– Guillaume Gas –

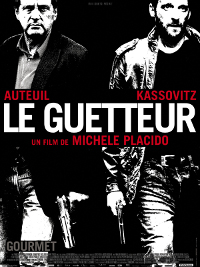

Comme le film de gangsters évoqué ci-dessus ne nous a laissé qu’un léger sentiment d’arnaque, on en profite pour revenir un peu sur Le guetteur, en réalité visible en salles depuis plus d’une semaine mais dont les maladresses font écho avec le film de John Hillcoat. Le coupable sera Michele Placido, cinéaste italien un temps consacré par l’excellent Romanzo criminale, et désormais tâcheron impersonnel qui pille sans vergogne les classiques du genre sans les transcender. Encore un cinéaste qui tente de faire « à la manière de » pour accoucher d’une pâle copie sans âme : ici, c’est Heat qui est placé dans le viseur avec cette traque d’un habile gangster par un commissaire coriace, et c’est le cinoche d’Olivier Marchal, catégorie de polars rudes et parfois outranciers dans leur quête de noirceur de l’âme humaine, qui sert de caution esthétique à l’ensemble. Évidemment, rien ne marche : le scénario multiplie les sous-pistes narratives aussitôt abordées aussitôt dégagées, justifie la traque du commissaire envers sa proie par un prétexte assez prévisible, insère un canevas de film de serial-killer pour dynamiser en vain la narration, et élabore une galerie de stéréotypes déjà vus mille fois (le flic tenace, le truand ambigu, le tueur pervers et pathétique, etc…) qui ne laisse d’autre option à ses acteurs que de partir en roue libre (seul Kassovitz, d’une sobriété impeccable, s’en sort très bien). En outre, il ne suffit pas de donner le nom de Mattei au commissaire joué par Daniel Auteuil pour faire genre « voyez comme je kiffe Melville » : la référence est si visible et soulignée qu’elle s’évite alors toute sympathie de la part du cinéphile. Pour le reste, entre une mise en scène impersonnelle, des idées absconses (à quoi sert le caméo de quatre secondes de Fanny Ardant ?) et des astuces de montage vieilles de trente ans (quiconque a vu au moins dix films policiers dans sa vie aura vite fait de trouver l’identité du tueur), on reste là encore dans une impasse, incapable d’établir un vrai regard analytique sur un produit qui, à bien y regarder, égale en clichés et en frénésie de montage la moindre production policière sortie des usines EuropaCorp. Et dire qu’on va bientôt devoir se coltiner Taken 2… Le pire est peut-être encore à venir.

– Guillaume Gas –