Guillaume Canet et Jerry Schatzberg lors de la Soirée d’Ouverture (Le Progrès © Pierre Augros)

JOUR 1 : UNE OUVERTURE EMPAILLÉE ET EN PAILLETTES

Quatre ouvertures, déjà. Et toujours cette même ferveur du public (4 700 personnes à la Halle Tony Garnier !), cet enthousiasme des invités qui montent sur scène déclarer ouverte la nouvelle édition. Sur place, on se remémorait d’autant plus la première soirée, en 2009, où des films des frères Lumières avaient été projetés sur écran géant, qu’on a eu droit cette année à deux échantillons qui demeureront peut-être le clou de la soirée. En moins d’une minute par film, un groupe de frères et sœurs acrobates enchaînent des figures incroyables devant la caméra fixe des inventeurs du cinématographe. Image incroyable : les aînés, en position poirier, se lancent à travers une petite cour l’un des petits derniers avec leurs pieds ! Commentés avec humour en direct par Thierry Frémaux, ces petits bijoux ont fait rire la Halle Tony Garnier aux éclats !

Autre point fort auquel le public est déjà habitué : la pléiade d’invités qui viennent saluer le travail du festival, pour certains le temps de l’ouverture uniquement. On était ravi de voir déjà présents les artistes qui recevront un hommage dans la semaine : Max von Sydow, Jacqueline Bisset, Agnès Varda, Tim Roth et Andrei Konchalovsky. Guillaume Canet, « protégé » de Jerry Schatzberg avec lequel il avait tourné au début des années 2000, est venu lui dire à quel point il avait été une inspiration pour lui. Mais la surprise venait de ceux qui accompagnaient ces invités annoncés depuis longtemps : Nicolas Winding Refn, Emir Kusturica, Elsa Zylberstein, Matthias Schoenaerts, Leïla Bekhti, Benoît Magimel, Emmanuelle Devos, Edgar Ramirez, Claude Lelouch, Marie Gillain, Tahar Rahim, Ronit Elkabetz, Gaspard Ulliel, Marie-Josée Croze, Tony Gatlif, Lucas Belvaux et, grosse surprise de la soirée, Monica Bellucci ! On en oublie pas mal… On en aura retrouvés certains au Village de Nuit du festival, hébergé par l’un de ces bars-péniches qui font le charme des Quais du Rhône. Accessibles et visiblement réjouis de recueillir des impressions de cinéphiles sur leur travail ou le festival, Rahim, Ramirez ou Magimel – pour n’en citer que trois – ravissent les festivaliers noctambules !

Thierry Frémaux et Monica Bellucci (Le Progrès © Pierre Augros)

La question du film d’ouverture est épineuse : l’œuvre retenue doit allier exigence artistique, importance historique et attrait vis-à-vis du public. Après Chantons sous la Pluie en 2010 et l’avant-première de The Artist en 2011, le festival a choisi un film dont Pauline De Boever nous disait que ses organisateurs l’adorent. Après une exposition de photos de Lyon en 2009 et la copie restaurée de Portrait d’une Enfant déchue (1970) qu’il était venu présenter l’an dernier, le festival Lumière continue de dire son attachement à Jerry Schatzberg cette année avec ses belles photos de Bob Dylan (1965-1967, période « Blonde on Blonde »), exposées à la nouvelle Galerie du festival, et le choix, pour l’ouverture, de son magnifique Epouvantail, Palme d’Or au Festival de Cannes en 1973. Deux ans plus tôt, en 1971, le bijou noir Panique à Needle Park, sur l’enfer de la drogue, révélait un cinéaste et un grand acteur, Al Pacino, en même temps qu’il inaugurait une décennie du cinéma américain placée sous le signe de la contestation et de la critique sociale. A eux deux, ces évènements autour de Schatzberg suffisent à en présenter l’essence au public : cette capacité incroyable à capter un entre-deux. Entre-deux poses pour Dylan, entre-deux-Parrains pour Al Pacino ! Les talents de photographe de Schatzberg sont évidents dans L’Epouvantail : une scène de bar multipliera les gros plans sur les visages anonymes de ses clients, offrant aux prestations des deux acteurs principaux un écrin d’une belle authenticité.

Le film met en scène l’itinéraire de deux vagabonds que la vie n’a pas gâtés. L’un, Max (Hackman) sort de prison et se rend à Pittsburgh pour monter une station-service, l’autre, Lion (Pacino), compte voir son fils pour la première fois à Detroit après cinq ans dans la Marine. Dès la première scène, à laquelle la copie restaurée du film a rendu tout son sublime, L’Epouvantail rappelle qu’en plus de proposer une vision audacieuse de l’Amérique sous l’angle de sa marge, il est une œuvre plastique magnifique. La photographie de Vilmos Zsigmond (également chef opérateur sur La Porte du Paradis, qu’on a hâte de redécouvrir à la Clôture !) donne au tout premier plan – où la silhouette de Gene Hackman se détache d’un champ et d’un ciel orageux réduits à de grands aplats de couleurs – la stature d’un tableau de Van Gogh. Elle sublime cet envers du décor de l’Amérique que peint une fois encore Schatzberg – celui des exclus, fait de petits bistrots et d’arrière-cours pleines de bric-à-brac.

L’une des plus grandes scènes de L’Epouvantail (© DVDBeaver)

Mais quels autres superlatifs trouver, alors, pour évoquer les deux comédiens principaux ? Peut-être suffit-il, comme l’a fait Bertrand Tavernier, d’évoquer l’éloge de leur jeu par un autre grand comédien. Le cinéaste lyonnais racontait au public comment Philippe Noiret, à qui il avait montré le film, y avait réagi : en disant que si un acteur découvre la prestation de Gene Hackman sans avoir l’envie d’atteindre un jour dans sa vie un tel niveau de jeu, alors cet acteur n’est rien !

JOUR 2 : BIJOUX IMMORTELS ET RARETÉS OBSCURES

Le festival est lancé ! Les premières projections commencent dès 9h30 et durent, pour les dernières d’entre elles, jusqu’à tard dans la nuit. Tandis que Jacqueline Bisset et Agnès Varda présentent les films qu’elles ont réalisés ou dans lesquels elles ont joué et que Max von Sydow donne une leçon de comédien toute particulière et paraît-il délicieuse, les grandes rétrospectives du cru 2012 démarrent. On reviendra bien sûr sur Ken Loach en fin de semaine à l’occasion de la remise du Prix Lumière. Parce qu’on n’aura malheureusement le temps ni de revoir ses classiques ni de découvrir les raretés que sont ses premiers films (dont La Signora di tutti, 1934, son seul film italien, et Comédie de l’Argent, 1936, film néerlandais longtemps invisible), on revient dès maintenant sur l’importance de Max Ophuls comme représentant suprême d’un raffinement de la mise en scène dans le cinéma des années 1930, 1940 et 1950.

Joan Fontaine dans Lettre d’une Inconnue (© DVDBeaver)

Si elle passe donc par l’Italie et les Pays Bas, la carrière d’Ophuls débute en Allemagne où il tourne notamment avec Magda Schneider, la mère de Romy, Liebelei (1932). Deux évènements politiques le contraignent à deux exils à quelques années d’intervalle seulement : l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933, qui menace le Juif qu’il est, puis la déclaration de guerre de 1940 qui lui fait quitter la France pour les Etats-Unis. De sa période française, les festivaliers se voient épargner l’infâme Yoshiwara (1937), où des acteurs français à peine déguisés jouent les Japonais (c’est bidonnant cinq minutes, pas plus), et la fresque pompeuse et académique De Mayerling à Sarajevo (1940) au profit de copies neuves de La tendre Ennemie (1936), du Roman de Werther (1938) et de Sans Lendemain (1940), aux réputations plus correctes.

Le premier envol – et le plus beau à notre sens – de la carrière d’Ophuls arrive avec Lettre d’une Inconnue (1948), portée par une grande Joan Fontaine. Dans une Vienne de la Belle Epoque admirablement reconstituée en studios à Hollywood, l’héroïne s’arrange pour retrouver son amour (Louis Jourdan) perdu de vue depuis des années, mais celui-ci ne reconnaît pas son ancienne petite voisine… Chronique d’une passion bafouée, évocation de l’égoïsme masculin, le film est certainement le plus émouvant de toute la carrière de son auteur. C’est tout naturellement qu’il s’organise en flash-backs, du coup de foudre adolescent à l’ultime rencontre. Cette grande épure de la narration ne rend que plus évidente la maîtrise qu’a le cinéaste de son récit. La caméra ophulsienne (la grâce de son maniement est telle qu’elle peut bien donner naissance à un qualificatif à part entière !) court – voire flotte – le long des couloirs, dévale les escaliers et longe les quais de gare, passe d’un personnage à un autre avec une aisance d’autant plus déconcertante lorsque l’on garde en tête le poids qui était celui des appareils à l’époque. On ne s’étonne pas une seule seconde que Kubrick ait cité Ophuls parmi ses références ! C’est le triomphe de ce baroque fluide qui communique au spectateur la flamme des émotions des personnages, à travers leurs évolutions – notamment suggérées par le montage – et leurs déplacements dans l’espace. On ne fait pas plus romantique et nostalgique que ce film qui ressemblerait presque à une incessante valse entre deux amants maudits.

Madame de… et Lola Montès de Max Ophuls (© ToutLeCine)

Bien plus que les pourtant très bons Caught (1949) et Les Désemparés (1949), réalisés aux Etats-Unis, ou que les très charmants La Ronde (1950) et Le Plaisir (1952) qui marquent son retour en France, ce sont les trois portraits de femme d’Ophuls qui marquent durablement : en plus de Lettre d’une Inconnue, ce sont Madame de… (1953) et Lola Montès (1955). Pour les prestations de Danielle Darrieux et de Martine Carol, pour l’espièglerie conceptuelle (le nom de l’héroïne n’est jamais connu) qui vire au tragique dans le premier et pour la flamboyance (en Cinemascope et dans des couleurs incroyables !) du second, la frustration est grande de ne pas pouvoir les revoir !

Edward Furlong, Moira Kelly et Tim Roth dans Little Odessa (© ToutLeCine)

L’un des évènements de la journée était la venue, à l’Institut Lumière, de Tim Roth pour parler d’un des films les plus importants de sa filmographie, Little Odessa de James Gray, Lion d’Argent à la Mostra de Venise en 1994. On n’aura malheureusement revu que les dernières scènes, skotchantes, en termes plastiques autant qu’émotionnels, de ce bijou. Avec notamment ce silence de la séquence des morts de Reuben et Alla, puis ces chants liturgiques qui closent le film… On était alors tout près de Tim Roth, entré discrètement dans la salle et qui dira au public qu’il n’aime généralement pas se revoir à l’écran, mais qu’il était content de redécouvrir sur grand écran quelques images de ce film auquel il est particulièrement attaché. « Peu de métiers dans le monde permettent de suivre ainsi la désintégration de sa propre vie déclarera-t-il, doucement amer. L’acteur garde du tournage du film le souvenir d’un voyage émotionnel difficile. Il raconte que « c’était une époque où [il] prenait le métier sérieusement », tentait de se plonger dans des états psychologiques propres à servir le rôle qu’il interprétait. Il dit son admiration pour Vanessa Redgrave – sa mère à l’écran – pour qui le travail d’intériorisation semblait être beaucoup plus simple que pour lui et les autres interprètes du film. Chez James Gray, le récit policier s’étoffe d’une dimension tragique et, en tournage avec lui, « on parle plus d’idées que de script » dixit Roth.

Thierry Frémaux et Nicolas Winding Refn

Immédiatement après Tim Roth, c’est Nicolas Winding Refn qu’accueillait l’Institut. Preuve s’il en faut de la ferveur cinéphile des festivaliers, la séance a été très vite complète quand bien même les deux films projetés sont parfaitement inconnus ! Fort du succès de Drive (2011), le cinéaste danois a la confiance de son public. Après coup, le public gardera certainement moins le souvenir des deux films projetés que de la présentation mordante qu’en a fait l’invité. « Andy Milligan is a terrible director, but that’s why he’s so interesting! » commençait par déclarer Winding Refn. Et puis, comme le souligne Thierry Frémaux, « c’est un cinéaste américain que Bertrand Tavernier ne connaissait pas », autant dire une vraie curiosité dans l’histoire du cinéma !

Chose jamais vue dans la courte histoire du festival Lumière, c’est Winding Refn lui-même qui a proposé aux organisateurs d’amener ses copies personnelles de deux films de Milligan qu’il trouvait bon de présenter au public dans un tel cadre. Indéniablement, la soirée a quelque chose de sympathique et de décontracté qui s’inscrit profondément dans la démarche du festival : voilà peut-être la transmission cinéphile la plus personnelle de cette édition ! Les copies sont des achats qu’il a faits sur eBay il y a des années pour 20 000 dollars, après avoir tourné des publicités pour pouvoir se le permettre. Il se souvient de la réaction de sa femme le jour où les vieilles bobines ont été livrées chez eux : « What’s this shit?! ». « Je lui ai alors sorti le même type d’argumentaire que ce que je viens de vous faire » : ce qui l’intéresse chez Andy Milligan, c’est les ambitions qu’il a eues, qui allaient bien au-delà de ses capacités, tant en termes de moyens que… de talent ! Réponse de sa femme : « What the fuck is going on with you?!?!? ».

Vapors et Nightbirds d’Andy Milligan (© Festival Lumière)

Winding Refn a donc fait de l’exhumation des œuvres de Milligan une sorte de but cinéphile un peu fou. Il nous explique que, dans les années 1980, il cherchait un moyen de se rebeller contre un père monteur et une mère photographe. Tandis que ceux-ci vénéraient la Nouvelle Vague – l’antéchrist pour lui ! –, lui se nourrissait aux films d’horreur et au cinéma underground. Dans l’unique salle de Time Square – la seule au monde où, selon lui, ils aient jamais été diffusés à l’époque, il découvre les films d’Andy Milligan, fauchés au possible, qui alliaient érotisme et gore poussé à l’extrême et portaient des titres comme Les Bouchers assoiffés de sang (1970) ou Le Donjon des Tortures (1970) ! L’invité raconte que Milligan, marié mais multipliant les expériences adultères homosexuelles, menait une double vie sexuelle qui transparaissait largement dans son cinéma. Son premier court, Vapors (1965) filme en effet la rencontre malaisée, dans un sauna du Village (alors le principal quartier gay de New York) entre un jeune et un homme marié (écho clair à la propre vie du cinéaste) qui tentent l’expérience de ces rencontres anonymes pour la première fois. L’évocation de la solitude de ces hommes parvient à quelques moments à se faire touchante, mais est trop parasitée par des seconds rôles caricaturaux de folles fouineuses qui viennent entrecouper le dévoilement progressif des deux hommes l’un à l’autre. Lorsqu’à la fin, un nouveau personnage faire son apparition à l’écran, bien plus entreprenant que les deux autres, une bande noire d’époque vient cacher à l’écran le pénis que Milligan filmait sans complexe !

On trouve un sérieux côté brouillon à ce que d’autres appelleront peut-être la « liberté » du style de Milligan. Est-ce l’âge des copies qui explique les nombreuses reprises auxquelles l’image « saute » ou la précarité du montage sonore ? Pire : Milligan était apparemment un piètre directeur d’acteurs au vu des prestations hasardeuses de ses comédiens, qui donnent envie de rire quand eux pleurent ! Ces faiblesses sont plus supportables sur les trente minutes de Vapors qu’elles ne le sont sur plus d’une heure, dans le cas de Nightbirds (1970), premier des cinq long-métrages que Milligan a tournés à Londres. Une jeune femme y recueille un adolescent qui a fui l’autorité écrasante de sa mère. Selon Winding Refn, le film est intéressant dans l’image apeurée qu’il donne des femmes – image qui prend la dimension d’une confession quand on connaît, rétrospectivement, l’homosexualité longtemps secrète de Milligan. On y trouve surtout la chronique d’une relation amoureuse chaotique qui se résume à des hauts et des bas toujours identiques : qu’ils soient exaltés ou abattus, les amants s’affalent l’un aux pieds de l’autre dans des poses assez ridicules qui valent « expression des émotions ». Le final au gore franchement cheap aura au moins clos la projection du film sur une note humoristique involontaire. Winding Refn concluait sa présentation par un « C’est ça l’idée de l’œuvre de Milligan : que l’art ne doit pas être parfait ! ». Bon… merci quand même !

JOUR 3 : UNE JOURNÉE AVEC MAX

Max von Sydow et sa famille lors de la Soirée d’Ouverture (© Ph. Bette / France 3)

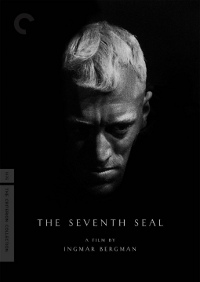

En attendant Ken Loach en fin de semaine et aux côtés de Jacqueline Bisset, Tim Roth, Agnès Varda et du compositeur Lalo Schifrin, Max von Sydow est honoré cette année au festival. Le bonus par rapport à ses pairs, c’est que la manifestation a été choisie comme occasion particulière de lui remettre la Légion d’honneur pour laquelle Frédéric Mitterrand l’avait retenu il y a quelques mois déjà. « Quand on reçoit la Légion d’honneur, on se demande un peu à quoi ça sert. Eh bien ça sert à la remettre ! » explique Thierry Frémaux qui arborait la sienne. Ça n’est pas la première fois que Von Sydow est fait chevalier, lui qui en a joué un chez Ingmar Bergman (voir plus bas) ! Dans un bel éloge, le Directeur du festival rappelle à quel point Von Sydow n’a jamais cessé de s’interroger sur la nature de son métier. La leçon de comédien qu’il donnait en début de semaine dans un théâtre lyonnais semblait le confirmer. L’acteur, qui a tourné dans près de cent-cinquante films, est une figure qui fait se rejoindre deux bouts du cinéma d’auteur, à priori bien lointains l’un de l’autre : Bergman et le Nouvel Hollywood. Un montage d’extraits de ses films permettait au public de saisir l’incroyable diversité de ses choix d’acteur ! Un grand écart parmi d’autres : Conan le Barbare de John Milius (1982) et Hannah et ses Sœurs de Woody Allen (1986). C’est pris par l’émotion, presque incapable de prononcer son discours de remerciement jusqu’au bout, que Von Sydow a reçu la distinction.

Max von Sydow et Gunnar Björnstrand (© DVDBeaver)

Quelques heures plus tard, il aura eu droit à une deuxième standing ovation, à l’issue de la projection du Septième Sceau de Bergman (1957). En avant-propos et dans un français admirable, le comédien suédois explique que l’idée d’une fresque moyenâgeuse est venue au cinéaste à partir de fresques de l’époque (voir La Mort jouant aux échecs d’Albertus Pictor), encore présentes dans de nombreuses petites églises construites parfois à partir de matériaux précaires en pleine campagne. Comme autre source d’inspiration, il cite « Carmina Burana » de Carl Orff.

Dans ses beaux mémoires, « Laterna magica » (1987), Bergman raconte : « Pendant quelques années, j’ai enseigné au conservatoire de Malmö, nous devions nous produire en public, mais nous ne savions pas quoi jouer. Je me suis alors rappelé les églises de mon enfance, avec toutes leurs images. En quelques après-midis, j’ai écrit une petite pièce que j’intitulai Peinture sur bois, avec un rôle convenant à chacun des élèves. (…) Peinture sur bois est devenu plus tard Le septième Sceau, un film inégal, mais cher à mon cœur car il a été tourné dans des conditions rudimentaires, avec une surabondance de vitalité et de plaisir. »

Le réalisateur, dans un premier temps, voulait caster Von Sydow dans le rôle du clown un peu béat mais s’est vite ravisé : le visage lunaire et émacié de l’acteur est bien sûr fait pour le rôle du chevalier rentrant de dix années de croisades. La belle jaquette du DVD Criterion, exposée durant le festival dans le Hangar du Premier-Film parmi des dizaines d’autres, suffit à souligner l’évidence de ce choix :

Jaquette du DVD par Criterion (© DVDBeaver)

L’acteur restera à la projection de ce film dont il dit qu’il l’a « suivi tout [sa] vie » et qui lui offrit son premier rôle en tête d’affiche. Il évoque une époque extraordinaire, dont les souvenirs sont encore très présents en lui. Comme ce qu’il dit après quelques jours de tournage à Bergman, qui n’avait écrit presque aucune ligne de dialogue pour son rôle : « J’ai suggéré le modifier le personnage en disant à Bergman : il a encore sa langue tout de même ! ». Et lorsqu’on lui demande de citer un opus préféré parmi ceux, nombreux, qu’il a tournés avec le cinéaste, il évoque, hésitant, Les Communiants (1963), tout en redisant son attachement particulier à cette toute première collaboration que fut Le septième Sceau, Prix spécial du jury à Cannes en 1957.

Bengt Ekerot joue la Mort dans Le septième Sceau (© DVDBeaver)

Les premières images sont absolument scotchantes : sur une plage de galets, le chevalier et son écuyer sont allongés, à demi endormis dans l’eau, leurs chevaux non attachés, comme s’ils avaient tout juste été envoyés là par quelque force divine. Le mélange de rudesse (du décor rocailleux, de la cotte de maille, de la simplicité de l’apparition de la Mort) et de grâce (les plans inauguraux sur le ciel, l’ouverture maritime, le soin apporté à la photographie) crée dès les premières minutes une poétique qui demeurera fascinante tout au long du métrage. Cette impression que les deux hommes sont les seuls sur terre puis l’arrivée de la Mort que le chevalier Antonius Blok défie aux échecs pour gagner du temps annoncent la dimension métaphysique du film qui – point fort – comporte également quelque chose de ludique. Dans le sursis du chevalier et sa quête d’une réponse à ses questionnements profonds (Dieu existe-t-il ? la vie a-t-elle un sens ? l’épidémie de peste qui ravage la région est-elle celle qu’annonce l’Apocalypse ?), il s’agit en quelque sorte d’identifier les profils des différentes figures qu’il croise et de les ordonner dans leur rapport à un éventuel destin de l’humanité dont Dieu – ou la Mort – aurait la maîtrise.

Entre le jongleur béat auquel il est offert de voir la Vierge Marie mais qui ne profite pas de cette apparente élection divine pour tenter de percer le sens de l’existence, l’écuyer profondément sceptique et la Mort elle-même qui s’impose de plus en plus comme un néant incapable de délivrer quoi que ce soit sur le grand mystère qu’elle constitue, l’épopée spirituelle d’Antonius prend davantage l’allure d’une errance. Les scènes hallucinantes de la procession des croyants qui s’auto-flagellent ou celle de l’installation du bûcher où périra une hérétique sont autant de signes avant-coureurs d’une Apocalypse qui tiendrait moins à une volonté divine qu’à une tendance autodestructrice de l’humanité.

© InterzoneJunk

On en vient à une récurrence de l’œuvre de Bergman : cette interrogation sans réponse face au destin de l’homme dans un au-delà insaisissable, qui s’explique biographiquement par sa distance vis-à-vis d’une éducation religieuse rigoriste par un père pasteur, sur laquelle il revient longuement dans ses beaux mémoires réflexifs, très libres dans leur écriture. En bout de course, face au néant, ne restent qu’une danse macabre et, en guise de consolation, l’innocence des bienheureux (les forains) qui détiennent la Grâce sans même en avoir conscience.

Extrait de « Laterna magica » : « La Danse macabre qui se déroule sous un nuage sombre a été tournée à toute allure, au moment où la plupart des comédiens avaient terminé leur journée. Des assistants, des électriciens, un maquilleur et deux personnes en vacances, qui passaient par là et qui n’ont jamais su de quoi il s’agissait, ont revêtu, en toute hâte, les costumes des condamnés à mort. Une fois la caméra muette mise en place, on a vite tourné les images avant que ne disparaisse le nuage. »

Superbe nouvelle pour clore la journée : cette magnifique copie restaurée et numérisée du Septième Sceau n’est qu’un avant-goût d’un grand travail de restauration de l’œuvre de Bergman qu’entreprennent entre autres le festival et Studio Canal. Les cinéphiles lyonnais ont rendez-vous, au premier semestre 2013, avec une grande rétrospective à l’Institut Lumière !

JOUR 4 : RETROUVER RENOIR

Anna Magnani et Duncan Lamont dans Le Carrosse d’Or (© TF1 Droits Audiovisuels)

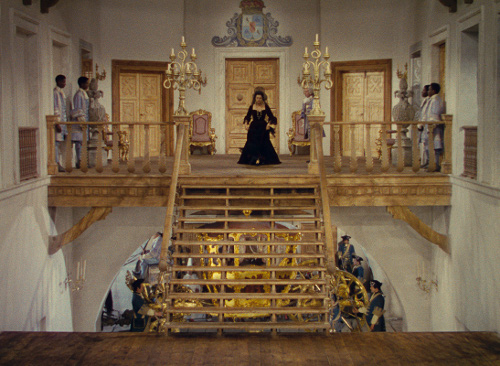

S’il ne lui a pas encore consacré de grande rétrospective (mais est-ce plausible, avec quelque quarante réalisations ?), le festival Lumière a plusieurs fois mis Jean Renoir à l’honneur. En 2010, c’est French Cancan (1954) qui avait été projeté en copie neuve à l’occasion des 115 ans de la maison Gaumont. Cette année est montré en avant-première de sa ressortie nationale le 31 octobre Le Carrosse d’Or (1952), opus précédent du cinéaste. C’est avec cette œuvre que Renoir fit son retour en Europe après dix ans aux Etats-Unis. On dit en Europe, car c’est en Italie que le film a été tourné, dans le cadre d’une coproduction avec la France. Cela semble tenir entre autres à l’inspiration première de l’artiste : « Mon collaborateur principal pour ce film fut feu Antonio Vivaldi. J’ai écrit le scénario au son des disques de ce maître. Son sens dramatique, son esprit m’orientaient vers des solutions m’apportant le meilleur de l’art théâtral italien. » écrit-il dans « Ma vie et mes films » (Flammarion).

Le producteur Francesco Alliata avait d’abord proposé ce projet d’adaptation de Prosper Mérimée à Luchino Visconti qui, au simple stade de l’écriture, fut jugé « ingérable ». Jean Renoir, lui, accepte de se prêter à l’exercice de la commande. D’ailleurs, selon son biographe Pascal Mérigeau, c’est bien simple : il n’aurait jamais refusé un projet de film de sa vie ! Ce qui ne l’empêche pas de poser ses conditions : pour obtenir des couleurs à la fois éclatantes et domptées, il utilise des négatifs trichromes Technicolor, procédé alors rare en France. Egalement, il tourne en trois langues (!) – anglais, français et italien, ne supportant pas la dénaturation de la prestation des acteurs qu’amène le doublage. Le travail de restauration du film a démontré que la première version tournée fut celle en anglais, langue qu’Anna Magnani ne maîtrisait absolument pas et qu’elle fit l’effort d’apprendre pour les besoins du tournage. En 1959, elle apportera sa force et son irrésistible accent à un autre rôle anglophone inoubliable : celui qu’elle tient dans L’Homme à la Peau de Serpent, bijou méconnu de John Huston adapté de Tennessee Williams, où elle forme un duo immense avec Marlon Brando.

Qu’en est-il donc du film de Renoir, « première superproduction française en Technicolor » (c’est l’affiche qui le dit) ? Selon Godard, il faisait partie des quelques-uns dont on voudrait dire « C’est le plus beau des films », ce à quoi Truffaut et Rohmer acquiesçaient avec enthousiasme. On comprend que la simplicité de l’écriture alliée à une réflexion sur le théâtre – et plus généralement le jeu, la création artistique – comme remède aux frustrations de l’existence ait pu enthousiasmer.

Décor de film ou décor de théâtre ? (© TF1 Droits Audiovisuels)

Le métrage débute sur des rideaux rouges qui s’ouvrent : la scène de théâtre, à la faveur d’un zoom, se mue en décor de cinéma : nous sommes désormais dans la résidence luxueuse du Vice-Roi du Pérou (Duncan Lamont) qui promet son carrosse d’or à sa maîtresse officielle mais finira par l’offrir à la meneuse d’une troupe de théâtre venue d’Italie conquérir un public sud-américain qu’on lui a fait miroiter comme nombreux et prospère. La mise en abyme est donc double : Magnani incarne une comédienne prise dans un chassé-croisé amoureux entre trois hommes (un fidèle soupirant, un torero plein de panache et le monarque) dans un film qui revendique lui-même son artifice en s’ouvrant et en se fermant en même temps que des rideaux. A l’impossibilité de vivre plusieurs vies, de multiplier les identités et les idylles amoureuses, le jeu d’acteur est la meilleure consolation nous dit Renoir. Celui-ci explique : « Pour établir cette confusion voulue entre le théâtre et la vie, précise Renoir, j’ai demandé à mes acteurs qui représentaient des rôles dans la vie, de jouer avec un tout petit peu d’exagération, de façon à donner à la vie le côté théâtral me permettant d’établir cette confusion. ».

Oui mais. On est en droit de trouver quelque chose d’agaçant à cet artifice revendiqué. Parce que tous les interprètes du film n’ont pas le charisme de Magnani, loin de là, la fantaisie généralisée de l’interprétation a quelque chose de lourdement suranné dans son hommage à la commedia dell’arte. Et puis, la générosité de Renoir a comme revers de donner clef en main – et avec une solennité auto-satisfaite – aux spectateurs le propos « profond » du film. On avoue avoir levé les yeux au ciel en entendant l’actrice déclamer un « Où s’arrête le théâtre et où commence la vie ? »…

Vincent Rottiers et Michel Bouquet, Renoir père et fils (© Allociné)

Outre la projection d’une copie restaurée de La Règle du Jeu (1939) qu’on regrette amèrement de n’avoir pas pu revoir, l’hommage à Jean Renoir passait également par l’avant-première du film de Gilles Bourdos qui fut montré en clôture du Certain Regard du dernier Festival de Cannes. Sobrement baptisé Renoir (sortie prévue le 2 janvier 2013), celui-ci évoque les relations du jeune Jean (Vincent Rottiers), tout juste revenu blessé de la Grande Guerre, avec celle qui fut le dernier modèle de son père (Michel Bouquet) et qui sera sa femme et l’actrice de ses premiers films (Christa Théret), jusqu’à leur rupture en 1931. Le réalisateur était là pour le présenter au public, accompagné par le critique et écrivain Pascal Mérigeau, dont la biographie « Jean Renoir » est désormais en vente, que Bertrand Tavernier lui-même évoque comme « sinon la meilleure biographie critique écrite sur un cinéaste, du moins l’une des deux ou trois meilleures » (on salive !).

« Faire un film sur les Renoir en digital ? C’était juste impensable ! Et puis, où est-ce qu’il y a un lieu pour le digital ? La sortie des usines Sony, quelqu’un connaît ?! » lâche Gilles Bourdos dans le Hangar du Premier-Film, ex-usines Lumière. Comme Thierry Frémaux le dit à raison, on pense d’ailleurs beaucoup aux débuts du cinéma en découvrant Renoir. Pas seulement parce que le personnage d’Andrée aspire à une carrière d’actrice dans un art non encore considéré comme tel, mais également parce que les tons de certaines images, dans leur exacerbation de certains rouges ou verts, dans leur lumière forte, presque irréelle, rappellent les autochromes Lumière (rappelons que Louis n’a pas seulement co-inventé le cinématographe mais également déposé le premier brevet de photographie en couleur, en 1903 !). Comme pour ces autochromes, la frontière entre la photographie/le cinéma d’un côté et la peinture de l’autre n’est pas toujours nette : Bourdos effectue un beau travail d’élaboration plastique par des flous plus ou moins importants de l’image qui résument parfois celle-ci à quelques aplats de couleurs. Comme Auguste Renoir en fin de vie, il « simplifie ».

Christa Théret (© Allociné)

Autant que ces moments où il cherche, dans sa forme moderne, à rendre hommage au travail du peintre ou que quelques clins d’œil à Renoir fils (le lapin mort que le jeune Coco regarde avec insistance fait peut-être écho à ceux que chasse Carette dans La Règle du Jeu), on aime les passages où Bourdos crée ses propres « tableaux » : cette peinture orange qui se détache progressivement d’un pinceau trempé dans un verre d’eau (et semble symboliser à ce moment précis l’explosion de la passion amoureuse chez Jean), ces corps de soldats en permission qui flottent à la surface de l’eau comme des cadavres… On aime, enfin, la manière dont le rôle du petit dernier Claude Renoir (incarné par Thomas Doret, Le Gamin au Vélo des Dardenne), bien que peu développé, étoffe par sa seule présence et ses seuls actes le récit d’une réflexion diffuse sur la circulation de l’inspiration artistique (tout jeune qu’il est, il fait danser les ombres de ses jouets sur les murs, souffle des pigments de couleur sur le corps nu du modèle, dispose des feuilles d’eucalyptus en des formes à la signification secrète face à la mer. C’est également le désir qui circule dans la maison, qu’il soit « en avance » (Coco) ou « en retard » (Auguste).

Catherine Hessling (© Silentera) et Christa Théret (© Allociné)

On en vient à ce par quoi pèche le film : son choix de l’enjeu dramatique le moins étonnant de ceux qui se présentaient à lui. Parce qu’on ne sait pas grand-chose de cette période de la vie des Renoir – Pascal Mérigeau le rappelle, celle-ci constituait un formidable espace fictionnel dans lequel s’engouffrer. Bourdos dit avoir élaboré une histoire en faisant comme l’aurait fait Renoir lui-même : « en braconnant » ! Sauf que ce qu’il écrit, à trop vouloir éviter la révérence vis-à-vis des Renoir père et fils, à trop vouloir adopter le point de vue méconnu d’Andrée (sans trop y arriver d’ailleurs, Michet Bouquet dominant sans mal le film), devient dans son dernier temps le suivi un peu plan-plan de l’affirmation de soi d’une jeune femme. Autre déception de la soirée : un court-métrage de Renoir lui-même, avec la vraie Andrée Heuschling/Catherine Hessling dans le rôle d’une femme sauvage qui, dans le futur (2028 vu par le cinéaste en 1927 !), reçoit dans un Paris dévasté et misérable la visite d’un scientifique africain en quête d’une trace de « cette danse antique des Blancs », le Charleston. La loufoquerie échevelée de Sur un Air de Charleston, globalement résumable à la fougue d’Hessling, ne parvient pas à demeurer enthousiasmante sur une vingtaine de minutes, même entrecoupée (ou transcendée, c’est selon) de ralentis langoureux qui, pour l’époque, nous paraissent bien audacieux…

JOURS 5 ET 6 : KEN LOACH, ENFIN

Ken Loach à l’Institut Lumière (Institut Lumière © Olivier Chassignole)

On en parlait dans notre entretien avec la co-programmatrice Pauline De Boever : la présence du visage de Ken Loach sur l’affiche officielle du festival Lumière était étonnante (une seconde affiche montrait Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, preuve qu’on avait à demi raison de se questionner là-dessus). Le grand public que vise Lumière connaît-il le cinéaste britannique au point de mettre un visage sur son nom ? Il faut croire que oui. Et lui-même n’en revient pas, semble-t-il. Comme la tradition le veut désormais, le récipiendaire du Prix Lumière est venu présenter, la vieille de la cérémonie, une séance à l’Institut Lumière, lieu historique de la naissance du cinéma. L’honneur et l’émotion étaient d’autant plus forts pour Loach que le film projeté était l’œuvre qui l’a révélé au public anglais : le téléfilm Cathy come Home (1966), « tourné il y a 46 ans, quand vous étiez tous en culottes courtes » plaisante-t-il, à peine remis du choc de la standing-ovation qui lui a été réservée.

Evoquant la question du manque de logements sociaux dans l’Angleterre de l’époque, le téléfilm a provoqué de vifs débats outre-Manche. « On relogeait si mal les gens, dans des conditions si précaires que cela s’apparentait à une descente aux enfers. Parfois on séparait les familles, le mari d’un côté, la femme et les enfants de l’autre, ce qui brisait les couples. (…) On était en plein XIXe siècle ! ». C’est ce que le cinéaste met en scène à travers l’itinéraire chaotique de Cathy (Carol White, qui sera l’héroïne de Pas de Larmes pour Joy, son premier film de cinéma, 1967) et Reg. Frappé par le chômage et la pauvreté, le jeune couple erre de squats en logements sociaux surpeuplés, jusqu’à se voir retirer la garde de leur enfant par les services sociaux (on a déjà, en germe, l’histoire de Ladybird, chef-d’œuvre déchirant de Loach, 1994).

Exiguïté des décors intérieurs comme extérieurs dans Cathy come Home (© DVDBeaver)

Ken Loach explique que la fin des années 1960 était marquée par l’arrivée de petites caméras électroniques dans les studios de télévision. La BBC n’autorisait pour autant que quelques jours de tournage en extérieur aux réalisateurs avides de modernité sur tous les plans. Tout juste de quoi tourner quelques plans de passage d’un immeuble à un autre, pensaient les responsables de la chaîne. Lorsqu’on lui accorde trois jours de tournage en décors naturels, le cinéaste, plutôt que quelques plans, en profite pour tourner caméra à l’épaule les 75min de son film ! L’objet final est tout en urgence : à l’exiguïté des lieux que les personnages traversent répond une dynamique de montage qui multiplie les bonds abrupts dans le temps, concentrant en un peu plus d’une heure des mois de déboires. Ce que l’on apprécie tout particulièrement, c’est que Loach sauve ses personnages de l’étouffement total en célébrant leur vitalité lors de courts plans lumineux sur le visage d’ange de Carol White ou les facéties des enfants qui apportent à l’ensemble un peu de l’espoir qu’ils incarnent naturellement (le futur sera-t-il meilleur pour eux ? semble-t-il nous demander constamment). Ce que l’on aime moins, c’est l’urgence de la transmission du message politique combatif, qui passe par une voix-off semi-documentaire franchement pesante. Cathy come Home contient ainsi en germe le meilleur de Loach (montrer un état de la société à travers des personnages dont l’émotion nous contamine : cf. Kes, Raining Stones, Sweet Sixteen, etc.) comme le pire (expliciter lourdement une dénonciation politique, cf. Secret Défense).

« Nous avons commencé le film socio-démocrates, nous l’avons terminé socialistes. Et je parle de VRAIS socialistes ! », raconte Loach, ne manquant pas de lancer au passage une pique mordante à notre PS national. A la diffusion du film en prime-time sur la BCC, près de 30% de la population britannique le découvre. « La droite a détesté ! Les politiques n’arrivaient pas à distinguer ce qui était du documentaire de ce qui était de la fiction. Nous leur avons répondu ‘Ne demandez pas si le film est vrai, demandez si ce qui est dans le film est vrai’ ! ». L’impact est tel que Loach et son équipe sont convoqué par un gouvernement reconnaissant de la compréhension du problème du mal-logement que leur a offerte le film. En conséquence, la loi sur le relogement des sans-domiciles est au moins amendée sur un point : l’horrible séparation des familles prend fin.

Eric Cantona remet le Prix Lumière à Ken Loach, devant Hiam Abbass, Frédéric Pierrot, Hippolyte Girardot, Laure Marsac, Léa Drucker et Marjane Satrapi (Institut Lumière © Olivier Chassignole)

Le lendemain, samedi 21 octobre, c’est le jour-J : Loach vient chercher son Prix Lumière devant plusieurs milliers de personnes, dont de nombreuses personnalités du cinéma. Après la projection à succès du film qu’ils ont tourné ensemble, Eric Cantona, acteur de Looking for Eric (2009), lui remet la récompense au côté des fidèles scénariste Paul Laverty (depuis Carla’s Song, 1995) et productrice Rebecca O’Brien (depuis Secret Défense, 1990). La veille à l’Institut Lumière, déjà, Thierry Frémaux prévenait l’audience : « Lorsqu’il a découvert partout les affiches du festival à son image, Ken m’a dit : ‘C’est trop ! Beaucoup trop !’. Je vous demande de l’accueillir très fort parce qu’il a besoin de ce soutien-là, il est tellement modeste que c’est une épreuve ». En pénétrant dans l’Amphithéâtre face à quelque 3 500 spectateurs, le cinéaste est visiblement choqué. Et c’est très ému qu’il reçoit son Prix.

Les meilleurs films de Loach, contemporains ou historiques, donnent à voir la situation de personnages complexes et laissent le spectateur juge de leurs actions : (de haut en bas, de gauche à droite) Ladybird, Land and Freedom, Sweet Sixteen, Le Vent se lève (© festival Lumière)

L’émotion est palpable du côté du public également. Un superbe montage de 5min suffit à rappeler toute l’importance du cinéma de Loach. Démarré au moment où notre Nouvelle Vague se préoccupe d’intimisme et d’esthétique, il sait allier avec vigueur engagement politique et dénonciation sociale à une mise en scène alerte et parfois innovante – c’est manifeste dans Cathy come Home. Aux premiers opus furieux succèderont, plus tard, les œuvres de la maturité : celles, presque toutes admirables, des années 1990. Ken Loach sait alors montrer une situation politique et/ou sociale avec véracité plutôt que de cibler et d’expliciter, parfois un peu lourdement. La mise en scène, dont le seul principe semble être de situer la caméra à une distance juste des acteurs – celle qui leur laissera l’espace nécessaire à l’appropriation de leur rôle, se fait alors moins ostentatoire tout en étant parfois d’un sens remarquable du cadrage et du rythme de découpage (voir les scènes de batailles immersives de Land and Freedom, 1995, ou celles des supplices de Ladybird, où sont pris autant en compte la douleur infinie du personnage titre que les réactions variées qu’elle suscite). « L’astuce de Loach, si l’on en cherche une, c’est de ne pas nous imposer ses convictions politiques mais plutôt de les faire sourdre doucement mais très efficacement des espoirs et des craintes de ses personnages, qui nous apparaissent dessinés avec une honnêteté totale et sont interprétés avec un naturel stupéfiant » écrit Derek Malcolm, critique au Guardian (cité à raison dans le journal du festival).

Une fois l’émotion de la standing-ovation passée, Ken Loach reprend très vite ses esprits pour se faire – sans surprise – politique, s’inquiétant des menaces que la Commission Européenne fait peser sur le système de financement du cinéma français par redistribution. L’acteur-clé qui attribue les subventions, le CNC, était récemment fustigé dans un rapport de la Cour des Comptes. Au-delà des excès ciblés (empilement des subventions, frais de réception, soutien mal ciblé aux salles, etc.) et du vrai problème majeur de l’étalement des subventions à un très grand nombre de films dont la plupart font moins de 50 000 entrées, le système doit-il être fondamentalement remis en cause ? Le soutien que lui manifeste Loach, cinéaste étranger, fait prendre conscience de son importance, qui dépasse largement nos frontières selon lui. S’il était amené à être remis en cause par l’UE (sous la pression de nouveaux venus dans la filière, fournisseurs d’accès à Internet, Google, Itunes, Amazon, Google, Youtube, Dailymotion, etc., qui rechignent à payer leurs taxes et ont fait appel à la Commission Européenne qui semble prête à leur donner raison dans son verdict du 21 novembre prochain), ce sont tous les pays européens – avec lesquels la France multiplie les co-productions et dont elle distribue les films – qui en pâtiraient également.

JOUR 7 : PARADIS RETROUVÉ

Présentation de La Porte du Paradis par le festival

On évoquait en début de semaine le choix délicat du film d’ouverture. Celui du film de clôture ne l’est pas moins. S’il faut commencer avec entrain, il faut finir en apothéose ! En 2009 et 2011 respectivement, Clint Eastwood et Gérard Depardieu étaient venus présenter Le Bon, la Brute et le Truand (1966) et Cyrano De Bergerac (1990), fresques chéries par le plus grand nombre. Pas plus que Milos Forman en 2010 (c’était alors Le Guépard, 1963, qui avait été montré en présence de Claudia Cardinale) Ken Loach n’aura eu les honneurs de montrer l’un de ses films en clôture du festival. On comprend aisément pourquoi : pas assez opulent, pas assez grand-public. C’est un grand film maudit qui aura été retenu – démarche s’inscrivant idéalement dans celle, plus large, de Lumière. En attendant la sortie d’un Blu-Ray aux Etats-Unis le 20 novembre (par Criterion, restaurateur du film) et la distribution du film début 2013 en France (par l’incontournable Carlotta), le public lyonnais a pu découvrir, après ceux de la Mostra de Venise et du New York Film Festival, la version intégrale et restaurée en numérique de La Porte du Paradis (1980), sur l’écran géant installé à la Halle Tony Garnier !

Michael Cimino et Kris Kristofferson sur le tournage de La Porte du Paradis (© WeGotThisCovered.com)

Rappelons-le rapidement : lors de sa première aux Etats-Unis en 1980, le film durait 3h39. Laminé par la critique américaine, il est retiré de l’affiche après une semaine d’exploitation seulement, puis remonté par Cimino en une version de 2h29, encombré d’une voix-off, édulcoré dans sa violence, privé de plusieurs personnages secondaires, montré au Festival de Cannes 1981 et couronné du même échec partout dans le monde. Rapportant à peine un dixième de ce qu’il a coûté, le film va jusqu’à provoquer l’effondrement d’un studio emblématique, fondé en 1919 par rien moins que Chaplin, Griffiths, Douglas Fairbanks et Mary Pickford : United Artists !

Les grands tableaux que sont les scènes de danse à Harvard ou les difficiles marches à pied des immigrés au Wyoming tranchaient-ils trop, à l’époque, avec une certaine idée de la modernité que charriait le Nouvel Hollywood, même à son crépuscule ? Ont-ils paru académiques à une poignée de critiques influents ? Celle-ci n’a-t-elle pas scellé à elle seule le destin d’une œuvre ? Quoi qu’il en soit, la maîtrise visuelle de Cimino nous en bouche un coin aujourd’hui. Sur un écran dont les proportions sont toute à la (dé)mesure de l’entreprise du film, les couleurs du grand Vilmos Zsigmond (ce ciel d’un bleu vif d’autant plus incroyable que les tons des autres éléments de l’image ne paraissent pas particulièrement saturés, eux) nous explosent au visage, les mouvements d’appareil nous coupent le souffle (cette valse effrénée à Harvard comme représentation du coup de cœur amoureux) et la musique de David Mansfield nous met les larmes aux yeux.

Dans sa dichotomie constamment entretenue entre la magnificence du cadre naturel et la barbarie des hommes, La Porte du Paradis révèle même une dimension « malickienne ». Le titre prend tout son sens : les personnages sont condamnés à demeurer aux portes de ce Paradis qui n’est autre que le monde originel dans lequel ils évoluent, fait de vastes étendues immaculées. Le bonheur, l’absolu est là, illusoirement à portée de main et en fait inatteignable tant que les hommes en seront détournés par leurs pulsions profondes.

La Porte du Paradis (© LeChatMasque)

Ne nous voilons pas la face pour autant : cette version intégrale ne se hisse jamais au degré d’émotion qu’offrait Voyage au Bout de l’Enfer (1979). D’abord parce que – drôle d’ironie pour une version intégrale – elle n’est pas exempte de longueurs, éparpillées entre ses pics d’intensité impressionnants : l’ivresse communicative de la danse en patins à roulette, l’annonce de la liste des « condamnés », le massacre dans le bordel d’Ella, les morts inattendues de la fin ou, bien sûr, la bataille, magistralement mise en scène. Ensuite parce que le travail des personnages paraît franchement superficiel : le charisme de Kris Kristofferson, d’Isabelle Huppert ou encore d’un tout jeune Jeff Bridges paraît presque sabordé, tant leurs personnages respectifs manquent parfois d’épaisseur. C’est Christopher Walken qui tire son épingle du jeu en cow-boy d’origine populaire participant à l’exécution des siens pour le compte d’une association de gros éleveurs en lutte contre les immigrants venus pour la plupart d’Europe centrale. Son personnage est le plus clairement porteur du fond du film, dont la version tronquée nous avait caché beaucoup de la dimension politique.

Si Voyage au Bout de l’Enfer filmait déjà une Amérique populaire, « antihéroïque », que le cinéma montrait peu quand bien même elle avait été la première à aller s’embourber au Vietnam, Cimino confirme clairement, avec La Porte du Paradis, qu’il est un cinéaste enragé en racontant la lutte des classes comme fondement profond de l’histoire américaine. Plus englobante selon lui que le combat traditionnel du western entre cow-boys et Indiens, la souillure originelle de l’Amérique qu’il dénonce, c’est celle de l’élimination des pauvres par les riches. « Il n’a jamais été bon d’être pauvre en Amérique » dit ainsi le personnage de Jeff Bridges. Les scènes d’agressions ordinaires des étrangers en pleine rue, tolérées par tous les badauds, sont d’une incroyable dureté. Une part de l’échec du film en 1980 ne tiendrait-il pas au contexte de Guerre Froide ? Cimino ne met-il pas les Etats-Unis, à l’aube de la fanfaronnade reaganienne, face à l’hypocrisie de leur défense de la liberté (détail ironique mais peut-être pas anodin : bien des immigrants massacrés dans le film sont russophones!) ?

Michal Cimino et Isabelle Huppert à la Séance de Clôture (Institut Lumière © Patrick Ageneau)

Une vraie redécouverte donc, que cette projection de clôture. Elle l’aura été non seulement pour les cinéphiles mais aussi pour Isabelle Huppert qui, sur scène, se dit émue de se replonger pour la première fois de sa vie dans cette œuvre qu’elle juge si importante dans sa carrière (une carrière qui ne manque pas de temps forts, comme nous le rappelle un montage impressionnant de films dans lesquels notre plus grande actrice française en activité a joué). Celle qu’on retient avant tout comme figure récurrente des drames intimistes de Chabrol ou d’Haneke a aussi été une héroïne aventurière qui monte des chevaux avec panache : « Ce que j’ai fait sur ce film, je ne l’ai jamais refait, et je ne le referai jamais ! » dit-elle, amusée et fière – elle le peut. A ses côtés, Michael Cimino, le visage lissé par d’innombrables opérations chirurgicales mais le corps affaibli et la voix brisée, peine à parler. Face à près de 4 500 spectateurs – « le plus grand public qui ait jamais assisté à une projection de [son] film », il semble voir enfin une injustice historique se réparer et prendre la mesure du culte que lui vouent les spectateurs du monde entier. Ses larmes à peine dissimulées par ses lunettes translucides, il dit simplement : « Je ne trouve pas les mots, mon cœur bat trop vite. J’aurais préféré avoir un orchestre à mes côtés et vous chanter quelque chose ». Jamais le festival Lumière n’aura donné autant l’impression, en quatre éditions, de faire non seulement du bien aux cinéphiles mais aussi aux cinéastes.