On peut avoir été le plus gros succès de l’histoire de l’animation pendant près de dix ans et avoir vécu des bouleversements en interne qui provoquèrent la fin d’une époque. Dans Waking sleeping beauty, Don Hahn, producteur du Roi Lion, revient sur une période paradoxale pour l’empire Disney : celle du renouveau artistique d’une société au fond du trou depuis la mort de son génie de fondateur, d’une suite de succès critiques et publics sans précédent, mais aussi d’une animosité allant crescendo entre ses têtes pensantes les plus haut placées, à savoir Roy Disney (neveu de), Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg. Un conflit trouvant son point culminant en pleine production du Roi Lion et qui mènera directement à la démission de Katzenberg. Bien que le documentaire évoque les circonstances d’un départ qui aura fait grand bruit, c’est vers Le royaume enchanté qu’il faut se tourner pour appréhender pleinement les arcanes ayant émaillé la création de la merveille que l’on connaît. Le livre de James B. Stewart se révèle en effet être une œuvre monumentale, comme le clame très justement une critique placée bien en vue sur la couverture, véritable concentré d’informations, d’anecdotes, d’archives et d’entretiens inédits synthétisant vingt années de la gestion de l’un des plus importants acteurs de l’industrie du spectacle. La ressortie du Roi Lion en 3D était donc l’occasion parfaite pour revenir, notamment à l’aide du pavé de Stewart, sur les circonstances d’un conflit de personnalités qui fera vaciller un navire qui dominait alors les océans. « On fait un film sur nous-mêmes » déclara un jour Peter Schneider en parlant du long-métrage. Une affirmation ironique assimilant le conflit humain qui prenait place alors, à celui qui confrontait Scar à ses semblables dans l’œuvre qu’ils produisaient en parallèle. Mais commençons par le commencement.

UN DISNEY POUR LES AMENER TOUS

Nous sommes en 1984. L’action Disney est fluctuante, oscillant autour des 50 dollars quand elle en atteignait 123 onze ans auparavant. Ron Miller, gendre de Walt Disney, est alors PDG de Walt Disney productions, une société dont le plus grand succès au cinéma depuis le triomphe du Livre de la jungle demeure Un amour de coccinelle, sorti fin 19681. Mal gérée, prisonnière d’une image dont ses plus hauts responsables ne souhaitaient pas s’écarter, la compagnie était désormais à la merci d’une Offre Publique d’Achat. Le 9 mars 1984, jour de la sortie de Splash, première production de la nouvelle filiale de Disney, Touchstone, Roy Disney annonça sa démission du poste de responsable de Walt Disney Productions, et par extension du conseil d’administration. Seul opposant à la gestion de Miller, Roy ne voulait pas de l’avenir proposé par la totalité des membres du conseil. Quelques semaines après, le raider Saul Steinberg monta un chantage financier en menaçant de racheter suffisamment de parts pour atteindre 25% et la rendre vulnérable à une OPA. Le conseil céda en lui rachetant les 6% de parts qu’il possédait, bien au-delà du prix normal (pour ce faire, Roy avait persuadé le conseil d’augmenter la dette de la compagnie en procédant à diverses acquisitions, pour ainsi faire perdre de la valeur à l’action Disney et « piéger » Steinberg). Les actions plongèrent, et s’alliant à Stanley Gold, Roy augmenta suffisamment ses avoirs pour faire naître des rumeurs selon lesquelles il pourrait lui-même faire une OPA. Souhaitant empêcher cela, Miller accepta que Roy Disney revienne au conseil d’administration en tant que vice-président, tout en ramenant deux alliés avec lui. Plus tard, le conseil demanda la démission de Miller. Le 23 septembre, sous l’impulsion du gros actionnaire Sid Bass, de Stanley Gold et Roy Disney, Michael Eisner fut nommé président directeur général de Walt Disney Productions. Au même moment, Frank Wells prit le poste de président directeur exécutif, occupant ainsi la place de numéro 2. Disney allait ainsi être dirigé par deux géants de Hollywood.

Michael Eisner, Roy E. Disney et Frank Wells

Ironiquement, Eisner était loin d’être familier de l’empire Disney et de son univers. Ainsi déclare-t-il, dans un premier jet de son autobiographie : « Pour être tout à fait honnête, je savais peu de choses sur Disney, peu de choses sur la culture et les films de la société. Si Disney n’avait pas eu le couteau sous la gorge et n’avait pas été menacé de rachat et de démantèlement, je n’aurais jamais passé le cap de l’entretien. Si les productions Disney n’avaient pas manqué de créativité, je n’aurais jamais passé le cap de l’entretien. […] « Alors, monsieur Eisner, m’aurait dit mon interlocuteur, qu’avez-vous pensé du dessin-animé Blanche-neige ? »

– J’aurais répondu : « je ne l’ai jamais vu ! » »

Frank Wells et Roy Disney avaient étudié ensemble dans les années 50. C’est le premier qui suggéra au second d’engager Michael Eisner. Et comme Peter Schneider le souligne dans Waking sleeping beauty, Eisner était un champion. Issu d’une famille riche, Michael Eisner avait fini par faire ses preuves à la Paramount, où il fut président de 1976 jusqu’à son départ pour Disney. Là-bas, il était parvenu à faire entrer cinq de ses programmes télévisés dans le top 10 des plus gros succès des chaînes américaines. Il faut dire que l’homme, de formation littéraire, recherchait constamment la qualité dans les scripts dont il allait financer la production. À la fois extrêmement attentif aux dépenses mais prêt à prendre des risques financiers (toutes proportions gardées), on lui doit notamment la mise en chantier d’un film dont vous avez peut-être entendu parler : Les aventuriers de l’arche perdue.

Aussi sa nomination à la présidence de Disney, au-delà du présage d’exigences artistiques retrouvées, semblait-elle marquer un renouveau en termes de gestion d’une société jusque là cloitrée dans l’image qu’elle véhiculait depuis sa création. Pour l’assister dans sa lourde tâche consistant à redresser un empire et à redorer son blason, le conseil d’administration nomma donc Frank Wells. Ce dernier n’avait pas hésité une seule seconde à laisser la place de numéro un à Eisner. Ancien avocat, il dirigea Warner bros. en tant que président pendant quatre ans. Wells est aussi connu comme étant un grand sportif, passionné d’escalade avant tout. Roy Disney voyait la collaboration entre les deux hommes d’un très bon œil : « Pour moi, Frank était l’homme d’affaires, et Michael le doux dingue et leur duo me rappelait un peu Walt et mon père ». Deux personnalités complémentaires dont l’association allait rendre ses lettres de noblesse, et bien plus encore, à un héritage d’un passé glorieux qui a quand même fait de son créateur l’un des américains les plus connus de la planète.

Dans ses choix, Roy Disney tenait à privilégier le retour à des intérêts cinématographiques jusque là sous-exploités (seuls trois films en prises de vue réelles avaient été produits en 1983), passant par l’apport d’idées neuves. Le duo nouvellement mis en place était donc pertinent en ce sens et marquait le début d’une réorganisation fondamentale à l’échelle de la compagnie entière. Très vite, Roy Disney fut nommé responsable du département animation. Un art relégué au second plan par l’ancienne direction : rien n’avait été produit depuis Rox et Rouky trois ans plus tôt, lui-même succédant à Bernard et Bianca et Winnie l’ourson sortis en 1977. L’animateur Glen Keane se rappelle ce bouleversement : « Je n’avais pas l’habitude d’Hollywood. J’avais l’habitude de vieux messieurs en gilet de laine qui venaient vous taper sur l’épaule. Voilà que des types hurlaient des insanités en réunion de scénario. La douche froide, le retour au monde réel. »

Pendant que Wells se chargeait de tous les aspects financiers de la société, Eisner supervisait les aspects créatifs, des films jusqu’aux parcs à thème. Lui et Katzenberg mirent à la porte ou forcèrent à démissionner les membres du personnel administratif en place jusque là pour les remplacer par des personnes dites de confiance, pour la plupart anciens collègues de la Paramount. En novembre, une filiale consacrée aux séries télévisées est créée. En 1986, Walt Disney Productions devient la Walt Disney Company et la division de Walt Disney Pictures consacrée au cinéma d’animation devient une filiale à part entière. On la connaîtra sous le nom Walt Disney Feature Animation jusqu’en 2007, devenant Walt Disney Animation Studios suite au rachat de Pixar.

C’est en 1989 que l’ensemble des changements opérés jusque là trouvera un premier accomplissement.

LE RÉVEIL DE LA BELLE AU BOIS DORMANT

Il faudra du temps à Eisner, Wells et Disney pour retrouver le supplément d’âme (et de talent) qui caractérisait les premiers chefs-d’œuvre du studio. Car depuis Le livre de la jungle, dernier long-métrage d’animation supervisé par Walt Disney, les quelques dessins-animés qui lui emboitèrent le pas ne brillaient pas vraiment par leur ambition, allant jusqu’à reproduire, voire appauvrir (gardez un oeil attentif sur les jeux d’ombres et de lumières) des séquences d’anciens films. La plupart des nine old men était à la retraite, de jeunes animateurs se substituant à eux et parmi lesquels figuraient Tim Burton ou John Lasseter. Le studio ne survivait ainsi en partie que grâce aux ressorties de ses classiques. Pour Michael Eisner, la renaissance passait avant tout par le recrutement de nouveaux hommes forts. Jeffrey Katzenberg fut de ceux-là.

Eisner avait rencontré Katzenberg peu de temps après son arrivée à la Paramount. Ayant entre autres travaillé pour John Lindsay lors de sa campagne pour accéder à la mairie de New York, Katzenberg s’était forgé une solide réputation de travailleur invétéré, démontrant en permanence des qualités faisant de lui un candidat idéal à son arrivée chez Disney en tant que responsable du département cinéma. Et par définition, le patron de Roy. Dés son arrivée, Katzenberg impressionnait son entourage de par l’énergie hors du commun qu’il mettait au service d’une importante productivité. On lui devrait plus tard des succès populaires comme le remake américain de Trois hommes et un couffin ou Pretty Woman. Mais à peine arrivé, c’est au niveau de l’animation que les premiers conflits se firent sentir.

Sous prétexte d’un label « tous publics » auquel il ne devait pas échapper (tous les dessins-animés Disney l’avaient jusqu’alors obtenu), Jeffrey Katzenberg insista pour couper quelques scènes de Taram et le chaudron magique. Trop violent, trop sombre, le nouveau venu tentait de « sauver le massacre », faisant fi de la révolte naissante chez les animateurs. Quelques temps après un échec en salles (le film fut même battu par… Les bisounours), une partie de l’équipe ayant travaillé sur Taram fut licenciée, parmi laquelle Joe Hale, son producteur. Lors de la production de Basil, détective privé, Katzenberg organisa des réunions vécues comme un affront pour ceux qui collaboraient sur le projet, du fait de l’heure très matinale et inhabituelle de celles-ci. Et ce ne sont que deux des nombreux faits d’arme d’un homme qui se fiait énormément à son instinct. Si ses employés mettaient volontiers le doigt sur ses défauts, ils lui reconnaissaient en tout cas une immense faculté à déceler ce qui n’allait pas dans les projets qu’il supervisait. Toutes proportions gardées, on reconnaît en cela une partie du génie qui caractérisait Walt Disney, lui qui n’a animé qu’un seul court-métrage mais qui avait un talent hors normes pour mener à bien chacun de ses films et les purger de leurs scories.

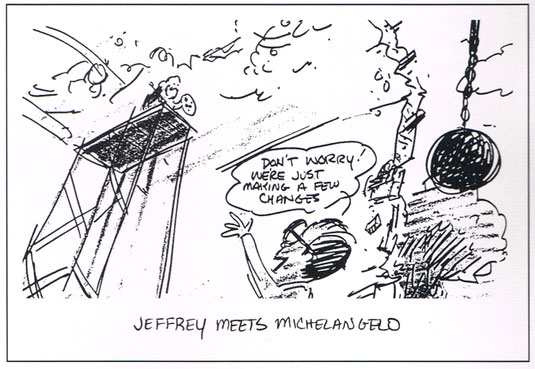

« Il faut réveiller la belle au bois dormant » disait Katzenberg. Ranimer un studio endormi. Quitte pour cela à faire l’inverse de ce que le bon sens réclamait, à commencer par déménager les animateurs du bâtiment consacré à l’animation. Celui où étaient nés bien des films sous l’ère Walt Disney. La raison : avoir des bureaux qu’occuperaient les stars des films qu’il avait sous sa direction. « Ni réunion, ni débat, se souvient Don Hahn, juste un mémo. » Notez que cette version des faits est celle de Don Hahn. Dans Le royaume enchanté, il est essentiellement question du peu d’espace alloué aux bureaux compte tenu du développement de la production de films : il fallait notamment loger les producteurs sur place. Paradoxalement, cette décision a priori absurde a eu des retombées inattendues. Dans cet entrepôt dans lequel tout un chacun allait désormais travailler, tout le monde se croisait au gré d’allées et venues et discutait ainsi spontanément, annihilant les barrières et favorisant l’échange et la circulation d’idées (structure reprise par Pixar dans leurs studios d’Emeryville). Cela était au final peu surprenant compte tenu du fait que Michael Eisner tenait à privilégier le cinéma traditionnel dans le développement dans la société, ayant même pensé à fermer la branche animation. Katzenberg, lui, tenait à celle-ci. Au point peut-être de se laisser aller à des interventions un peu hâtives, peu confiant dans la réussite de Disney dans le cinéma traditionnel et affirmant au New York Times en 1987 : « Nous allons connaître un des plus gros revers de tous les temps ». Refrain connu.

En 1985, Katzenberg conseilla à Roy Disney d’engager quelqu’un pour l’aider dans ses fonctions. Ainsi débarqua Peter Schneider, nommé en tant que vice-président du secteur animation. Lui-même fera reposer son travail sur la délégation et sur la mise en valeur des capacités créatrices de ses employés et de leur force de proposition. Une équipe très solidaire finira par se créer autour d’un Schneider qui encourageait les débats et n’hésitait pas à modifier chaque aspect qu’il ne considérait pas pertinent.

Peter Schneider, Roy E. Disney et Jeffrey Katzenberg

Engagé dans la production de Qui veut la peau de Roger Rabbit à une époque où son animation n’était pas au niveau, Disney suivit Robert Zemeckis dans sa volonté d’engager Richard Williams à la tête des parties animées du film. Grâce à sa renommée, ce sont plein de jeunes animateurs talentueux qui ont rejoint l’équipe installée à Londres, pour participer au projet. Les animateurs de Burbank, lésés, furent toutefois rejoints par la suite par partie de ces nouveaux arrivants. Ils travaillèrent dans un premier temps sur Oliver et compagnie, qui fut un succès et créa la surprise en s’imposant devant Le petit dinosaure et la vallée des merveilles (sorti le même jour), de Don Bluth. Petit à petit, Disney retrouvait une certaine aura et l’importance de succès tels que Roger Rabbit ou Good morning Vietnam contribuait à renforcer une image de marque et à retrouver une compétitivité jusque là fragilisée.

Disney se tourne maintenant vers le futur, par le biais de collaborations qui s’avéreraient judicieuses (les compositeurs Alan Menken et Howard Ashman pour ne citer qu’eux) ou en investissant dans de nouvelles technologies. Roy Disney se tourne notamment vers une tout jeune société d’animation en images de synthèse, collaboration de laquelle naîtra le système CAPS, utilisé pour la première fois dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Tels furent les prémices d’un partenariat basé sur le long terme avec cette petite compagnie appelée à devenir très, très grande. Il s’agissait de Pixar. Malgré l’échec du film au box-office, CAPS fut réemployé avec succès dans d’autres œuvres du studio, La belle et la bête en premier lieu, dont une scène passée depuis à la postérité. Fort d’une mécanique financière positive depuis quelques années, Disney multiplie les bénéfices et les réinjecte dans la production de films. Un long-métrage d’animation par an est conséquemment prévu par Disney et Katzenberg. Eisner voulait apporter de l’énergie à un rythme de production qu’il jugeait plutôt tranquille : à l’époque où Miller gérait la société, il était courant que les pauses déjeuner durent plusieurs heures et qu’une partie de golf termine la journée de travail.

Un cercle vertueux qui aboutira à un « nouvel âge d’or » pour le studio, celui entamé avec La petite sirène en 1989. Outre le succès en salles, c’est un Oscar, celui de la meilleure chanson (Under the sea), qui viendra récompenser le chaos engendré par Roy suite à sa démission six ans plus tôt. En 1991 sortit La belle et la bête, plus gros succès critique de l’histoire des studios Disney depuis… Blanche-neige et les sept nains. Au-delà de ses qualités artistiques, le film est particulièrement représentatif de cet âge d’or : il obtient les golden globes de la meilleure comédie ou film musical, de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson (Beauty and the beast), et est le premier film d’animation de l’histoire à être nommé à l’Oscar du meilleur film. S’il obtiendra ceux de la meilleure musique et de la meilleure chanson, c’est Le silence des agneaux qui remportera la statuette suprême. Dans une réaction en chaîne bénéfique, les récompenses motivèrent les artistes qui se dépassaient toujours plus. La belle et la bête fut suivi par Aladdin, premier film d’animation à franchir le cap des 200 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis.

Dans Waking sleeping beauty, Schneider se souvient : « Ces films redevinrent le cœur et l’âme de la Walt Disney Company. Toute la société les exploita : merchandising, diffusions télé, émissions spéciales, personnages et attractions dans les parcs… Une période très grisante. On était infaillibles, tout se changeait en or. Chaque film était plus important encore que le précédent. » Et l’apothéose vint avec Le roi Lion. Un triomphe planétaire, un succès critique et public, une réussite artistique totale. Mais aussi, et peut-être surtout, la fin d’une époque.

« I JUST CAN’T WAIT TO BE KING »

Lors de son passage à la Walt Disney Company, il n’était pas rare que Jeffrey Katzenberg s’empare de celluloïds et de décors des archives Disney pour sa collection personnelle. Lorsqu’un jour Peter Schneider s’en rendit compte, Katzenberg de se justifier par le fait que Walt Disney faisait la même chose. Naturellement, Schneider n’approuvait pas la comparaison mais l’accusé répliqua par un très humble « Je suis le Walt Disney d’aujourd’hui. » Une anecdote comme une autre qui fait partie des nombreuses choses que Michael Eisner reprochait à son poulain. « Mes plus gros problèmes avec Jeffrey venaient de la façon dont il se conduisait et de la façon dont il se concentrait sur ses propres priorités » se rappelle le PDG. Katzenberg avait commencé à mettre le feu aux poudres dans ses relations avec Eisner à l’époque de Roger Rabbit. S’opposant à la fureur du président face à son incapacité à contrôler les hausses continuelles du budget du film, Katzenberg lui avouait ne pas vouloir se substituer aux jugements de Spielberg et Zemeckis (respectivement producteur et réalisateur du film) à qui il vouait un profond respect. « Je fais ce que je peux, si ça ne te plaît pas alors je ne suis pas la bonne personne pour ce boulot. » Mais la première véritable rupture entre les deux hommes eut lieu lors de la première projection en interne de La belle et la bête, le 10 novembre 1991. Katzenberg fut surpris à l’annonce de la construction de nouveaux bâtiments dédiés à l’animation. Eisner ne l’avait pas mis au courant, témoignant sinon d’une rancœur de ce dernier envers Katzenberg, en tout cas d’une rupture dans l’entente cordiale jusqu’ici plutôt bien entretenue. Celui-ci occupait une place de plus en plus importante dans les médias, ce qui commençait à créer des tensions entre lui, Eisner et Disney. Schneider résume : « C’est la question rituelle, depuis la mort de Walt. Qui est le prochain Walt Disney ? Il faut aux médias une personnalité charismatique et il nous la faut pour vendre nos produits. » Et Katzenberg de se démarquer : « Je m’exposais, je vendais ces films. Plus ils avaient de succès, plus on venait vers moi et plus je pouvais les promouvoir. À l’époque, on pensait que je faisais ça pour ma carrière, Michael entra en compétition avec moi. Mon exposition le mettait mal à l’aise et ça exaspérait Roy. »

Il faut savoir qu’au début des années 90, si l’animosité d’Eisner à l’égard de Katzenberg n’allait pas vraiment en s’améliorant, Jeffrey était quelqu’un d’extrêmement fidèle et ne supportait pas, entre autres, que l’on critique son patron. Sûr de lui mais aussi naïf (rétrospectivement, il donne en tout cas cette impression), Katzenberg continuait de s’attirer toujours plus les foudres d’Eisner, mais aussi de Roy Disney, avec qui le partenariat commençait aussi à osciller. À l’occasion d’une discussion franche avec Peter Schneider, celui-ci lui exposa à l’écrit, à sa demande, les choses qu’on lui reprochait. Arrogance, domination excessive, rejet des suggestions… Une liste émanant aussi bien de Roy que des animateurs, qui nous mène à une anecdote tout à fait représentative de la nature des relations entre le chef et ses employés. Jusqu’à en avoir les larmes aux yeux, Katzenberg demande à chacun de s’exprimer sur ce qui le mécontente dans l’exercice de sa profession. Impossibilité d’avoir une vie de famille, stress, fatigue… Katzenberg faisait mine de comprendre. Et en fin de compte, rien ne changea.

Lui-même ne cachait pas une ambition qui finirait par provoquer un stress très fort chez Eisner. Tout bascula définitivement le 3 avril 1994.

Nous l’avons dit, Frank Wells était un grand sportif, habitué notamment à gravir, littéralement, des montagnes. Au retour d’une journée de ski passée notamment avec son fils et Clint Eastwood, Frank Wells fut tué dans l’accident de son hélicoptère, avec deux autres personnes qui l’accompagnaient. Quand il apprit la nouvelle le soir même, Michael Eisner et son épouse se rendirent chez Luanne Wells, la veuve de Frank. Eisner déclara : « Je ne trouve pas les mots pour exprimer le choc et le sentiment de perte que je ressens. Jamais quelqu’un n’a autant symbolisé la force de vie que Frank Wells. Sa sagesse, son charme, son goût pour l’expérience et les défis, son intelligence pure et exceptionnelle le placent à part et au-delà de tout. Le monde vient de perdre un grand homme ». Au-delà de l’extrême bienséance de circonstance, tout ce qu’évoquait le PDG au sujet de son numéro 2 était vrai. Frank Wells cultivait d’ailleurs la maxime « L’humilité est l’ultime vertu » en permanence, suscitant l’admiration de ses équipes. Son absence totale d’orgueil lorsqu’il laissa volontiers la place de PDG à un potentiel rival, sa propension à se montrer ouvertement désintéressé par la célébrité, son retrait, sa discrétion face à la guerre d’égos boursouflés qui finirait par parasiter la société… Mais essentiellement, c’est sa gestion des conflits qui a marqué les principaux concernés. L’homme était insensible à la jalousie, se moquait de la concurrence et n’avait aucune ambition personnelle, œuvrant uniquement pour les intérêts de la Walt Disney Company, selon Eisner.

– « J’ai toujours vu en lui un juge de paix, un conseiller matrimonial. » – Michael Eisner

– « C’était un vrai médiateur » – Roy Disney

– « Franck était le conciliateur entre tous ces égos. Après sa mort, plus d’interlocuteur. » – Peter Schneider

Très clairement, cette disparition allait vite se révéler néfaste à bien des égards.

Quelques années plus tôt, en 1988, Jeffrey Katzenberg s’était étonné de constater le montant faramineux d’une prime annuelle perçue par Michael Eisner. En dépit de succès comme Le clochard de Beverly Hills ou Y a-t-il quelqu’un pour tuer ma femme ? , le cachet de Katzenberg ne dépassait pas, lui, les 0 dollar. Si ces montants avaient une raison d’être, ils ne convenaient pas à celui qui avait amplement contribué à la bonne santé récente de la compagnie. De négociations en négociations, le contrat de celui-ci parvint à devenir cohérent avec ses exigences, à l’exception d’un seul point. Malgré ses demandes ou le soutien de Frank Wells, Eisner refusa de signer la succession de Wells par Katzenberg dans le cas où le premier quitterait la société.

Bien plus tard, Eisner promit néanmoins à Katzenberg (en privé et donc tout à fait officieusement) qu’il remplacerait Wells dans ses fonctions si ce dernier venait à partir. Telle est en tout cas la version de Katzenberg, Eisner se demandant dans son autobiographie, en 1998, ce qui avait permis au futur PDG de Dreamworks de croire cela. Il n’a en tout cas jamais démenti avoir fait cette promesse.

Jusqu’au décès de Wells, chacun multipliera les petits coups bas à l’encontre de son meilleur ennemi pour satisfaire la rancœur qu’ils entretenaient entre eux. Lettre aux actionnaires ayant pour objet la renaissance de Disney en ne mentionnant qu’à peine Katzenberg, projections de séquences organisées par ce dernier sans en faire mention à sa hiérarchie…

« Je me sens frustré car sa stupidité et son manque de finesse renforcent ma conviction qu’il est soit stupide et mal conseillé […], soit totalement dénué de talent et de valeur. » Ces paroles assassines à l’encontre de Katzenberg, écrites dans le cadre d’un mémo, Michael Eisner les doit à l’opportunisme déplacé d’un numéro 3 qui n’attendit pas plus tard que le lendemain du décès de Wells pour demander à lui succéder. Certes, le PDG lui avait promis la place en cas de départ forcé ou prévu de son directeur financier. Fatalement, cette ambition mal venue lui coutera un poste qu’il n’aurait probablement pas eu à l’aune du climat tendu qui régnait à cette époque. Roy Disney insista lui-même pour que Katzenberg ne soit pas nommé à la place de Wells.

« Jeffrey était remarquable mais il a mal joué. S’il avait su rester à son poste, sans bousculer les choses au moment d’un décès, il aurait eu la place, avec un peu de patience. » Eisner fait ici référence aux jours qui suivirent la tragédie. Le numéro 1 en place s’était adjugé la majorité des tâches qui incombaient auparavant à Frank Wells et jamais, au cours des réunions qui viendraient, la promesse ou la présidence de Disney ne furent mentionnées. Tout juste fut-elle abordée lors d’une discussion privée et tendue entre les deux hommes. Au cours de celle-ci, Katzenberg avait choisi de se baser sur les 19 ans de collaboration entre lui et Eisner pour justifier sa demande express de prise du poste vacant, reprochant dans la foulée de ne pas se l’être vu proposé le soir même du décès. De son point de vue, Katzenberg se sentait ignoré et trahi, et aucune réponse n’accompagna sa demande concernant ses futures responsabilités. Eisner parlait avant tout d’un manque de confiance et du conflit qui opposait Jeffrey à Roy, deux reproches qui ne permettaient pas une promotion. Dans un élan de frustration qui l’accompagnerait jusqu’à son départ, Katzenberg menaça explicitement de quitter Disney si la présidence ne lui était pas rapidement offerte. « Je suis Michael Eisner ! Je suis meilleur que Michael Eisner il y a dix ans, je deviendrai Michael Eisner et si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs ! » aurait-il même déclaré a posteriori.

Sentant sa démission arriver à grands pas, Jeffrey Katzenberg ne brusquait cependant pas sa personnalité. Toujours très professionnel, il continua de superviser le projet de Pixar, Toy Story, proposant lui-même d’en faire un buddy-movie « musclé », façon 48 heures. Même quand le projet faillit risquer l’annulation pure et simple, Katzenberg fut là pour veiller à la continuité de la production en s’opposant aux conseils d’un Peter Schneider qui souhaitait l’abandonner. De même, son positionnement au premier plan pour vendre les films trouva son climax en mai 1994. Le roi Lion était quasiment terminé. Katzenberg invita plusieurs journalistes dans l’un des studios d’enregistrement de Disney. Entre autres meules de foin, un éléphant (oui, un vrai) et un orchestre étaient présents. Les extraits du film étaient excellents et remportèrent l’adhésion des privilégiés qui assistaient à leur projection. Le making-of lui, faisait intervenir Katzenberg dans presque chaque scène. Richard Turner, rédacteur au Wall Street Journal, proposa d’écrire un article sur les coulisses du film. L’article final fut très élogieux à l’égard de Jeffrey, rappelant avec insistance l’implication de ce dernier dans la production du film et ses nombreux commentaires et idées, en opposition avec Roy Disney dont aucune suggestion n’avait été retenue. Michael Eisner, lui, ne fut même pas cité. L’article parut le 16 mai 1994 et déchaîna la fureur de ceux qui souhaitaient le départ de « la réincarnation de Walt Disney », comme le clamait le papier.

Sur la fin de son mandat, Katzenberg finira par comprendre qu’il n’est plus le bienvenu chez Disney. Nouveau fait déclencheur de son départ, plusieurs personnes furent averties lorsque suite à la découverte d’un problème d’ordre cardiaque, Michael Eisner dut subir un pontage à cœur ouvert. Katzenberg n’en fit pas partie.

Après une période de convalescence, Eisner lui demanda d’écrire un mémo concernant la réorganisation de la société. Plus tard, lorsque vint le moment d’en discuter, le président lui tendit un communiqué de presse rédigé par ses collaborateurs. Celui-ci annonçait la démission de Katzenberg et la nomination de ses successeurs. Une décision qui ne choqua pas le moins du monde le premier concerné, peu surpris et qui s’était déjà préparé à quitter la Walt Disney Company. La discussion prit même une tournure décontractée malgré la teneur de l’évènement.

Pour la petite histoire, à la suite de cet entretien, Jeffrey Katzenberg se rendit compte que le communiqué avait été envoyé pendant qu’ils parlaient ensemble. Il reçut aussitôt un appel de Steven Spielberg, lequel rendait visite à Robert Zemeckis en Jamaïque. Pendant sa conversation avec le réalisateur de Jurassic Park, Zemeckis s’écria « Vous devriez faire quelque chose ensemble ». Peu de temps après naîtrait Dreamworks SKG. S pour Spielberg et K pour Katzenberg. Proches depuis Roger Rabbit, cette nouvelle alliance n’était que peu surprenante. Dans le LA Times, au sujet du licenciement de son futur associé, Spielberg compara même Eisner à Machiavel.

Nous sommes alors en 1994. Cette année-là, Disney fut le premier studio à gagner plus d’un milliard de dollars. Un succès retentissant de par les profits engrangés entre autres par Le roi Lion, Super Noël et Pulp fiction (via Miramax, acquise en amont). Tous développés ou permis par Jeffrey Katzenberg.

Lire la suite de notre dossier

1 Source. Notez qu’Un amour de coccinelle n’est pas cité ici, mais a engrangé près de 51 millions de dollars de recettes. Le résultat au box-office des Aristochats précisé dans le document, alors supérieur, tient compte des ressorties du film.