PROPAGANDE PRÉVENTIVE

Mais il convient de commencer par le commencement. Le juge Dredd naît en 1977 dans la revue britannique 2000 A.D. Le magazine vient juste d’être créé et le scénariste John Wagner fait remarquer au rédacteur en chef qu’il manque un type d’histoire à l’appel : celle du flic dur à cuire. Ni une ni deux, Wagner est chargé de combler le manque. Il s’inspire pour cela d’une de ses créations antérieures nommée One Eyed Jack, déjà un dérivé revendiqué de l’inspecteur Harry. Toutefois, le projet ne va pas se contenter de prendre le personnage du super-policier et de le transposer dans le contexte futuriste imposé par la ligne éditoriale de 2000 A.D. Celui-ci va être amené beaucoup plus loin. Dans un futur post-apocalyptique, l’Amérique n’est plus qu’un désert irradié surnommé « la terre maudite ». La population s’est regroupée dans des mégalopoles aussi gigantesques que parfaitement inadaptées aux besoins individuels. L’action se passe à Mega City One qui s’étend de New York à Washington. Sur ce territoire, plusieurs centaines de millions de personnes sont entassées. Cette surpopulation entraîne une croissance incontrôlable de la criminalité. Le système judiciaire tel qu’on le connaît ne peut enrayer l’épidémie et est aboli. Désormais, une seule force gouverne le territoire en combinant les fonctions de policier, juge et bourreau. Bref, bienvenue dans un futur où il ne fait pas bon vivre et où on évitera le moindre faux pas sous peine de finir dans un sac à viande.

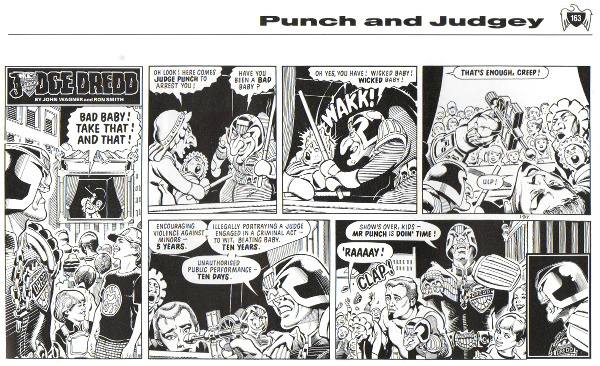

Dans cet univers nous suivons les aventures de Dredd, le plus impitoyable des juges. Sa seule fonction d’épisode en épisode est d’asséner la loi sur divers types de récalcitrants. En ce sens, Dredd devient une sorte de Captain Obvious pour une revue destinée aux jeunesses fascistes. Les histoires sont courtes avec des enjeux et des résolutions d’une simplicité enfantine. Tout est juste là pour que le personnage puisse balancer ses banalités aux lecteurs. Sauf que celles-ci s’accompagnent d’actes dictés par un comportement réactionnaire pour le moins effarant. Si on cherche un équivalent cinématographique au comic, on le trouverait vers le Starship Troopers de Paul Verhoeven. L’un comme l’autre se construisent selon le principe d’une œuvre de propagande provenant d’une époque lointaine et fictive (en apparence tout du moins). Chacun refuse également d’offrir un mode d’emploi clair sur la manière d’appréhender ce qui est montré. L’intérêt des deux œuvres tient justement dans la façon dont elles intègrent en leur sein des composantes propagandistes plus ou moins puantes. Judge Dredd et Starship Troopers respectent les principes de communication d’une idéologie douteuse en employant des systèmes attractifs flagrants. Chez Verhoeven, il y a toute l’utilisation de mécanisme narratif héritée du soap opera. Chez Wagner et Ezquerra, c’est donc cette figure du héros impeccable sans peur et sans reproche. Ils constituent des bons moyens pour endoctriner le public cible sans que celui-ci ne s’en rende compte. Comment alors mettre en évidence le danger de telles méthodes lorsque l’œuvre les respecte si bien ? Si l’intrigue n’offre aucune indication nette, le spectateur ou le lecteur doit les trouver par rapport au ton étrange se dégageant de celle-ci. La mise en garde, il la saisira si il perçoit correctement cette violence joyeusement outrancière et cet humour terriblement second degré. Enfin, chez Judge Dredd, c’est le trente-sixième degré qui est atteint. Si la bande dessinée veut bien volontiers épingler les dérives de notre société actuelle, elle la représente sous des formes complètement déjantées et difficiles à prendre au sérieux.

Les intrigues conduisent notre héros à enquêter sur les jeux olympiques des obèses, à arrêter une bande de gorilles-gangsters, à mettre fin à une révolte robotique dont le leader s’avoue fan d’Adolf Hitler, à stopper le trafic de plantes chantantes cultivées par une gentille mamie, à dénoncer les tricheries d’un jeu télévisé mortel, à traquer un héritier du docteur Frankenstein, à survivre à une nuée de rats volants… Ses premières aventures le conduisent carrément à devenir le shérif d’une colonie lunaire revenue au temps du Far West. L’idéologie de Dredd et ses velléités de conversion deviennent alors de bonnes blagues dans un monde aussi barré. Par ailleurs, il y a une moquerie de la méthodologie visant à émettre avant tout un message en respectant les codes du genre comme si il s’agissait de bêtes statistiques. Ce qui conduit à des idées saugrenues comme le fait d’accompagner l’intraitable juge de sidekicks supposés offrir un contrepoint comique mais se révélant juste casse-couilles. Tous les super-héros ont un ou plusieurs acolytes, le nôtre en aura également. Et pour accompagner un personnage si dur et renfermé, rien de mieux qu’une femme de ménage à l’accent italien déplorable et un robot gogol du nom de Walter qui passe son temps à pisser de l’huile.

Cet humour tellement autre peut toutefois rendre les comics difficiles à appréhender. Ce sens de la comédie désarçonne par son côté si inattendu et son intention peut ne pas être saisie comme il se doit. La bande dessinée souffrira ainsi d’erreurs d’interprétations en raison de cette absence de dédouanement explicite sur les actions de ce personnage et de critique sur le fonctionnement de l’univers. La popularité de Dredd se construit ainsi en partie sur son caractère interdit et certains n’hésiteront d’ailleurs pas à l’admirer pour ce qu’il est. Une lecture premier degré quelque peu inquiétante et pas si éloignée là encore de la réception de Starship Troopers. Il faut alors noter que la connexion entre le hollandais fou et l’univers de Dredd ne s’arrête pas là.

LA LOI DE MURPHY

L’idée d’adapter Judge Dredd au cinéma remonte à très loin. En fait, la bande dessinée a eu la chance de voir le jour au bon moment. Un an après la première apparition du juge dans 2000 A.D., le Superman de Richard Donner sort sur les écrans. Celui-ci entraîne alors un intérêt certain pour les héros de papier-glacé. Le producteur Charles Lippincott met la machine en branle dès le début des années 80. Le projet traîne la patte pendant des années faute de réussir à trouver le moyen adéquat d’adapter le héros. A Hollywood comme dans le reste de la galaxie, rien ne se perd et tout se transforme. En 1987, les écrans de cinéma accueillent ainsi Robocop. Si le film de Paul Verhoeven développe son propre héros et univers, les connexions avec Judge Dredd sont plus qu’étonnantes. Le personnage-titre renvoie à l’idée d’un héros incarnant une justice implacable et intransigeante. Les designs sont également fort similaires, notamment avec le choix de les rendre aveugles telles les déesses de la justice (et l’imagerie fantasmée des bourreaux de l’inquisition). Mais il y a surtout tout ce côté férocement second degré qui renvoie très clairement à l’univers du comic. Les interludes télévisuels hilarants et une violence tellement excessive qu’elle en devient cartoonesque font passer sans problème une intrigue inquiétante démontrant la toute puissance des corporations capitalistes. A noter que comme Dredd, cet humour causera quelques problèmes d’interprétation. Verhoeven lui-même se fera prendre au piège. Après l’avoir parcouru, il jettera ainsi le script à la poubelle et c’est sa femme qui lui indiquera la présence d’un autre niveau de lecture. Les correspondances sont donc bien trop nombreuses pour ne pas être prises sérieusement.

Piqués au vif, les détenteurs des droits cinématographiques de Judge Dredd relancent la machine de plus belle pour sortir une version officielle du héros. Le réalisateur Tim Hunter est engagé et travaille sur un script avec l’auteur de romans noirs, James Crumley. Ils concentrent l’histoire sur une révolte des mutants de la terre maudite pour obtenir une reconnaissance sociale. L’intrigue devait également inclure des personnages connus de la bande dessinée comme le juge Anderson et ses pouvoirs parapsychiques ou Judge Death. Ce dernier est l’un des personnages les plus appréciés de l’univers des comics et s’avère l’un des adversaires les plus mémorables de Dredd. Il s’agit même de sa némésis par un effet de miroir qu’il tend au personnage. Judge Death est une créature provenant d’un monde parallèle dont l’ambition est de punir tout être humain car la vie même est un crime (tous les crimes sont commis par des vivants, donc tous les vivants sont des criminels, CQFD). L’argument n’emballe toutefois pas les producteurs qui laissent tomber un script trop noir, trop fou et surtout trop coûteux. L’affaire est donc abandonnée. Pour la petite histoire, Hunter n’aura pas tout perdu dans l’affaire puisqu’Orion l’embauchera par la suite pour réaliser Robocop 2… avant de l’éjecter au profit d’Irvin Kershner. Quand ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher.

Il faut pourtant noter que le projet, sous la tutelle de Tim Hunter, disposait d’une star et pas n’importe laquelle : Arnold Schwarzenegger. Le colosse autrichien se désistera du projet tant celui-ci piétine et c’est son grand rival de l’époque qui finit par s’y attacher : Sylvester Stallone. Ne connaissant pas le comic book initialement, l’interprète de Rambo finit par s’y prendre d’affection. Reste qu’un acteur, c’est bien mais ça ne fait pas un film et qu’il faut un réalisateur pour mener l’entreprise. La liste impressionnante de cinéastes approchés dévoile clairement les problèmes que soulève l’adaptation d’une bande dessinée comme Judge Dredd. Son ton est si particulier qu’il est possible d’en tirer dix films complètement différents. Pour offrir une vision futuriste innovante et spectaculaire, c’est David Fincher ou Richard Stanley qu’il faudrait. Mais il faut également que le long-métrage soit un film d’action solidement emballé. Alors là, il faudrait se tourner vers Tony Scott, Renny Harlin ou Richard Donner. Cela dit, il est impensable de passer outre les aspects satiriques de la bande dessinée. L’idéal serait donc Joe Dante ou les frères Coen.

Les producteurs et Stallone semblent alors avoir dégoté le réalisateur idéal, celui qui cumule toutes les qualités requises. En effet, Stallone apporte au projet un réalisateur avec qui il a déjà collaboré sur un précédent film de science-fiction : Marco Brambilla. Ce dernier semble être l’homme de la situation. Son Demolition Man arrivait à la fois à être un film d’action solidement fabriqué et une parfaite exploitation des dérives humoristiques imaginées par le scénariste Daniel Waters. Brambilla commencera même à travailler sérieusement sur l’adaptation et engage Nigel Phelps (directeur artistique sur le Batman de Tim Burton) pour plancher sur le design du film. Mais Brambilla sent clairement venir les difficultés qu’implique l’adaptation et comment l’ampleur de la production va les renforcer. Il passe ainsi l’éponge. C’est alors qu’arrive Danny Cannon. Un nom inconnu à l’époque et pour cause. Il n’a signé qu’un seul long-métrage, le polar The Young Americans, et celui-ci n’a guère fait de remous. Avec sa patine stylisée à la Ridley Scott (comprendre le Scott de Traquée et pas celui de Blade Runner), le film lui permet de se faire remarquer par quelques exécutifs. Cannon rencontre ainsi le producteur Andrew Vajna initialement pour un hypothétique Die Hard 3. Mais sachant que Vajna détient alors les droits de Judge Dredd, le cinéaste fait le forcing pour se placer dessus. Se réclamant fan de la bande dessinée, il fait valoir ses droits d’expert en la matière. Malgré son manque d’expérience en tant que réalisateur, son insistance finit par triompher et il accède à ce projet de rêve. Le cinéaste ne se doute probablement pas qu’il va au devant de graves ennuis.

À TORTS PARTAGÉS

Tout novice qu’il est, Danny Cannon veut rendre justice à son personnage de comics préféré. D’emblée, il refuse que le film se contente d’un argument de film noir dans le futur et devienne un Arme Fatale version SF. Gardant en tête les dessins du comic où l’action pouvait s’étaler sur des doubles pages surchargés de détails, il envisage quelque chose d’épique dans l’esprit du péplum. Or qui dit grandeur, dit gros sous. Qui dit gros sous, dit retour sur investissement impératif. Qui dit retour sur investissement impératif, dit prise de risque minimisé. Qui dit prise de risque minimisé, dit grosses emmerdes à venir pour une adaptation de cet acabit. Car il est difficile de ne pas prendre de risque avec un personnage aussi volontairement ambigu que Dredd. La valse des scénaristes en est bien la preuve. Au bout du compte, trois scénaristes sont officiellement crédités au générique : l’inégal Michael De Luca (L’Antre De La Folie mais aussi La Fin De Freddy), l’énigmatique Steven E. De Souza (l’homme derrière Piège De Cristal mais aussi Commando, Hudson Hawk et Street Fighter) et le discret mais compétent William Wisher (Terminator 2, Le Treizième Guerrier). En fait, il est assez fascinant de voir comment ces trois scénaristes symbolisent la pluralité de l’œuvre. On pourrait ainsi spéculer sur l’attribution des différents aspects du produit final.

Dans sa structure globale, le film tend à offrir une lecture sérieuse et noire de son personnage. L’histoire combine ainsi deux arcs narratifs des comics. Le premier de ces arcs inspire le choix du méchant. Il s’agit de Rico, personnage pour le moins intéressant dans la manière dont il détonne par rapport aux premières aventures de Dredd. Rico et Dredd ont été cloné à partir de la même personne. Pendant des années, ils ont fait équipe ensemble. Lorsque Dredd découvre que son coéquipier est corrompu, il n‘hésite pas à le juger et l’envoie en prison. Des années plus tard, Rico revient en ville et le force à l’affronter en un duel singulier. Dredd n’a d’autre choix que de tuer son frère. L’épisode s’éloigne ainsi de l’aspect très second degré des autres aventures et, sans remettre en question le statut du personnage, il démontre de potentielles failles. D’autres épisodes montreront Dredd plus bas que terre (humilié dans un épisode, il quittera les forces de l’ordre pour finir éboueur) mais sans forcément en tirer des conséquences aussi lourdes (sa démission servait à débusquer un criminel). L’épisode avec Rico ne joue pas dans cette catégorie et était donc le terreau parfait pour l’adaptation. Par là, il est possible de décortiquer la personnalité de Dredd et donc d’atténuer son côté strictement gros réactionnaire. Confronter deux conceptions de la justice au sein d’un affrontement fraternel est une base dramaturgique plutôt excitante. Pour donner l’ampleur voulue au spectacle, l’intrigue piochera également du côté de l’arc narratif sur le juge Cal. Ce dernier mettra sur pied un complot afin de condamner Dredd et avoir le champ libre pour instaurer une nouvelle justice. Là encore, c’est le principe de confrontation des notions de justice qui justifie une telle orientation. En ce sens, l’arc est sérieusement remanié pour donner tout son poids à l’affrontement. En effet, Cal est un diminutif pour Caligula et la justice du personnage n’a rien à envier à la folie de son homologue romain.

Toutefois, malgré le remaniement de ces intrigues, la production veut clairement insérer ici et là l’humour second degré, ne serait-ce que pour démontrer un peu plus son respect au matériau d’origine. La volonté d’élever le débat à un nouveau niveau ne peut fonctionner si on réutilise les mêmes arguments qu’auparavant. En soit, la scène d’ouverture montre pourtant un jeu d’équilibriste plutôt bien entretenu mais qui ne se maintiendra pas par la suite. Entendre Dredd lâcher des « cette pièce est pacifiée » après avoir zigouillé l’intégralité des occupants ou répliquer à des critiques sur ses méthodes « émotion ? Cela devrait être interdit par la loi » sont des piques savoureuses tout droit sorties du comics et fonctionnant correctement dans la manière dont l’univers est dépeint. Cette intégration de l’humour devient plus envahissante et moins pertinente dans la suite de l’intrigue. Comme dans le comic, Dredd se retrouve affligé d’un sidekick en la personne d’un pauvre arnaqueur nommé Fergie et incarné par l’improbable Rob Schneider. Un personnage et un acteur absolument insupportables tels que pouvaient l’être ses homologues papiers. Sauf que Fergie a une fonction comique premier degré. Comme expliqué précédemment, les sidekicks de la BD sont médiocres pour critiquer leur utilisation opportuniste. Fergie, lui, est censé être drôle pour offrir (d’un point de vue théorique) le quota de rires nécessaire à un divertissement standard. Une incompréhension qui indique clairement la problématique de ton. Plus que certaines concessions dont la plus évidente est de montrer Dredd sans son casque (on ne paye pas une star comme Stallone pour ne pas la voir à l’écran), c’est ce désir de brasser large qui coule le film et révèle sa véritable nature. En refusant d’intégrer les fondamentaux du comic mais en y piochant un maximum, l’adaptation affiche son regard purement consensuel et étale son absolu désir de policer le sujet. Les choix narratifs qui pouvaient aboutir à de vraies réflexions ne transparaissent plus que comme des astuces faiblardes pour satisfaire le plus grand nombre et ne pas trop bousculer les mentalités. Le manque de maturité de Cannon et son inexpérience pour composer avec le studio constituent très probablement la pierre angulaire de la débâcle.

Durant la promotion, Cannon démentira toute perte de contrôle sur son film et reconnaît qu’il sera intégralement responsable de la qualité de celui-ci. Lorsque le soufflé retombe, on aura plus droit au même son de cloche. Judge Dredd aura en effet eu droit à son lot de coupes et de remontages. La modification la plus drastique concernera le climax et tout particulièrement les clones. Dans le montage cinéma, Rico libère ces créatures non finalisées afin de liquider Dredd. On verra alors les clones sortir de leurs compartiments… et disparaître du reste du film comme par magie. Le spectateur devra supposer qu’elles ont été détruites dans l’explosion du laboratoire. Explosion qui arrive on ne sait trop comment, si ce n’est pour respecter la loi du genre selon laquelle tout doit péter à la fin. L’intégralité de la séquence où Dredd massacre ses similis-frères était probablement trop extrême, bien que justement assez raccord avec les exagérations du comic. Son exclusion tend à démontrer comment le studio a compris tardivement son erreur. En incluant n’importe quoi sous couvert de fidélité, il était désormais face à un monstre ingérable. Il s’en rendra encore plus compte lorsque le film passera devant la commission de censure. Espérant écoper du commercial PG-13, le long-métrage est classé R. Cinq passages plus tard, le studio se résigne à comprendre que le matériau est tel qu’il ne pourra jamais rentrer dans la case désirée.

Pour autant, contrairement à la pensée populaire, Judge Dredd n’est pas un complet échec commercial. Certes, le film a un accueil désastreux sur le territoire américain (où il récupère moins de la moitié de son budget) mais ses recettes internationales sauvent la mise de justesse. Il convient d’admettre que c’est une prestation toute autre qui était attendue pour un blockbuster de cette envergure et porté par une promotion colossale. On notera d’ailleurs à cet effet la fameuse bande-annonce, montage hallucinant d’images excitantes dont la simple vision donnerait envie de redonner sa chance au film. Un attrait dû également au morceau de musique endiablé signé par Jerry Goldsmith. Ce dernier aura juste eu le temps de signer ce classique instantanée (depuis largement réutilisé dans d’autres bandes annonces) avant de céder sa place à Alan Silvestri. Et le compositeur des Retour Vers Le Futur ne démérite pas. Sa monumentale partition martiale sera d’ailleurs bien l’une des qualités inaliénables du film avec l’ampleur de sa production design. Malheureusement, cela ne suffit pas à le rendre bon. Après cet accueil glacial, les projets de suite sont rapidement mis au placard.

NOUVEAUX CRIMES, NOUVELLES PEINES

Après cette sévère déconvenue, le personnage de Dredd se voit exclut du domaine cinématographique. Toutefois, l’aura du personnage appelle toujours à être exploitée. C’est donc vers un autre support qu’il va se diriger : celui des jeux vidéo. Le juge aura déjà fait de nombreuses apparitions en la matière. Il passera ainsi par des genres différents (jeu de plateforme, beat them all, rail shooter) sur des machines différentes (Commodore 64, Amiga, arcade). La sortie du film sera elle-même accompagnée d’un jeu sur Megadrive et Super Nintendo. Pour autant, aucun de ses jeux ne semble tirer véritablement partie de ce qu’implique une adaptation vidéoludique du comic. De par ses fonctions interactives, le jeu nous permet d’incarner la loi et devraient en conséquence intégrer les implications d’un tel rôle. Or, les jeux en question emploient surtout le personnage pour son décorum. On trouvera certes des notions comme des jauges de criminalité se remplissant lorsqu’on n’est pas assez efficace ou la possibilité d’arrêter les criminels qui se rendent plutôt que de les exterminer. Néanmoins, tout ceci tient plus d’une cosmétique de concepts convenus tels la limite de temps, la barre de vie ou le score. Aucun n’exploite particulièrement les sensations d’asséner la justice au-delà du traditionnel sentiment d’accomplissement lié à la pratique de n’importe quel jeu. L’excuse pouvait se trouver dans les limites technologiques de l’époque. Lorsqu’en 2003 sort Dredd VS Death, une telle défense peut difficilement s’appliquer. Sans être médiocre, ce jeu est un nouvel exemple d’adaptation passant à côté de son sujet.

Conçu comme un first person shooter, le jeu développé par Rebellion tente pourtant de faire bonne figure. Le scénario prend ainsi la peine de développer une structure de film noir un tantinet attrayante. Le récit joue la carte des deux intrigues parallèles qui finiront par se rejoindre. Alors qu’il dissipe une foule de manifestants pour prétendument éviter une propagation de choléra, Dredd se retrouve nez à nez avec une invasion de vampires. Son investigation le conduit vers le Docteur Icarus, patron d’une société de clonage d’animaux de compagnie. Une façade évidemment puisque comme son ancêtre mythologique, le bon docteur a des projets hautement plus ambitieux à base de nouvelle chair. Ses expérimentations provoquent une série d’événements qui conduiront à la libération de Judge Death et de ses comparses. Après avoir mis Icarus hors d’état de nuire, Dredd n’a donc plus qu’à traquer ceux-ci jusque dans leur dimension d’origine. Bref, le jeu n’hésite pas à reprendre le ton extravagant des comics. Ce qui se retrouve également dans son visuel et ses moments d’humour décalés (par exemple lutter contre une armada de zombies dans le centre commercial Romero).

Toutefois, cette certaine fidélité n’éloigne guère Dredd VS Death des précédentes adaptations vidéoludiques. Là encore, certaines fonctions ne sont que des gadgets sans innovation. Par exemple, on évoquait plus haut la jauge de criminalité. L’interface comprend une fonction équivalente avec une jauge de loi qui indique l’efficacité avec laquelle l’ordre est maintenu. Si on ne joue pas correctement son rôle de juge (comme exécuter les criminels qui se rendent), la jauge diminue. Si elle arrive à zéro, la police des juges arrive en nombre pour vous arrêter. Toute résistance face à cette vague d’ « ennemis » est inutile. Ça n’est qu’un game over déguisé. Il n’y a donc d’autre nécessité que de maintenir cette jauge élevée en respectant au plus près les règles. Le jeu ne laisse aucun choix à son joueur dans sa façon d’incarner Dredd. Le gameplay est au diapason, obligeant le joueur à suivre un chemin balisé. Par là, on note le potentiel inexploré d’un jeu vidéo sur le bonhomme. De par ses fonctions interactives, un jeu vidéo offre la possibilité de s’immerger dans le personnage et donc de l’incarner selon ce qu’il représente à nos yeux. A l’image d’une bande dessinée livrée sans mode d’emploi, il serait pertinent de lâcher le joueur dans un univers ouvert à la GTA. Libre à lui de se balader dans les rues en administrant sa propre conception de la justice. Elle pourrait être pertinente et adéquate mais également se faire implacable (flinguer les automobilistes faisant des queues de poisson) ou au contraire laxiste (voir une agression en pleine rue et s’en détourner). A la manière du diptyque Infamous, la définition de la justice adoptée influencerait alors le déroulement du scénario mais surtout son sens et l’émotion que l’on en retire. Un tel jeu serait probablement complexe à gérer tout aussi bien pour le développeur que pour le joueur mais il aurait le mérite d’utiliser véritablement son personnage. Un jour peut-être l’idée fera son chemin… Mais en attendant, c’est le septième art qui rouvre les bras au juge.

ABROGATION PAR REMPLACEMENT

Suite à l’échec du film de Danny Cannon, les droits d’adaptation ont pu à nouveau librement circuler. Ce sera DNA Films qui les récupéra. Le producteur Andrew MacDonald n’aura pas à chercher bien loin une personne intéressée puisque dès l’acquisition des droits, Alex Garland s’impose sur le projet. Le scénariste de 28 Jours Plus Tard et Sunshine sera d’ailleurs le maître d’œuvre de ce reboot. Dredd reflète avant tout sa vision du personnage. Contacté initialement pour la réalisation, Duncan Jones déclinera l’offre en comprenant qu’il n’aurait pas l’opportunité d’offrir sa propre interprétation. Cela conduira à faire naître des rumeurs selon lesquelles Garland a viré le metteur en scène Pete Travis de la salle de montage et lancé une série de remaniements pour se faire créditer comme coréalisateur. La rumeur sera démentie par les principaux intéressés mais dénote l’importance déterminante de Garland dans l’opération. En engageant un compétent faiseur exécutant ce qu’on lui demande plutôt qu’accepter des modifications pour faire venir un réalisateur avec son propre bagage, la production mise toute sa confiance sur Garland.

Grand fan du personnage, le bonhomme veut remodeler le personnage avec un objectif avoué : faire oublier la version avec Stallone. Logiquement, cela passe par une longue série d’écritures et de réécritures. Originellement, Garland planche ainsi sur une intrigue autour du Juge Death. Il se rabat plus tard sur un groupuscule terroriste pro-démocratie, ce qui promet une charge sociale pour le moins percutante. Ces idées, Garland les jette sans scrupule à la corbeille en comprenant où il va. Car il ne fait là que reproduire les erreurs de ses prédécesseurs. Cherchant à faire dans le grandiose et l’ambitieux, il court le risque d’obtenir des récits trop vastes et conséquents où le personnage titre serait noyé. Garland épouse un cheminement inverse en optant pour un regard plus simple et humble. Le scénario final se concentre ainsi sur une seule journée. Dredd accompagne le juge Anderson alors aspirante pour sa première patrouille. Appelé sur les lieux d’un meurtre, le duo se fait emprisonné dans un immeuble et est poursuivi par un cartel de drogue. Bref, une histoire basique… peut-être un peu trop d’ailleurs.

A force de chercher un aspect brut de décoffrage, Garland donne l’impression d’omettre les spécificités de la bande dessinée. On ne se plaindra certes pas qu’il refuse un ton purement second degré (même si il y a ici et là des touches d’humour décalées). Mais il se débarrasse également de toutes interrogations autour de cette justice sur pattes. En fait, Garland réclame une sorte de simplicité héritée du western où le propos n’est pas asséné mais contenu au travers du comportement et des actes des personnages. C’est ainsi que transparaît le côté facho du personnage qui n’hésite pas éliminer sans scrupule les truands dès que les codes de loi le lui permettent. De même, cette frontière perméable entre juge et criminel est mise à mal lorsque chaque système confronte ses pouvoirs. Allant procéder à une arrestation, Dredd lance un enregistrement vocal invitant les citoyens à laisser le juge appliquer la loi et à ne pas interférer sous peine de condamnation. Plus tard, la matrone du gang lance un appel similaire en invitant les habitant de l’immeuble à participer à la chasse aux juges et à ne surtout pas les secourir sous peine de représailles. Un parallèle quelque peu perturbant puisque ramenant les méthodes des représentants de l’ordre au niveau des renégats qu’ils traquent.

Garland ne fait pas une exploitation de ces idées pour une vocation dramaturgique. Il les utilise en filigrane avant tout pour dépeindre l’univers de Mega City One tel qu’il est. En ce sens, son scénario ne s’embarrasse guère de psychologie. La première scène entre Dredd et Anderson est un aveu de ce choix. Sondant la psyché du juge, Anderson note de la colère, de la maîtrise et s’apprête à découvrir un trait plus primordial de sa personnalité avant d’être interrompu. Bref, on n’est pas là pour étudier le comportement du héros. Si la relation mentor-élève pouvait offrir un lot de réflexions sur l’art de maintenir l’ordre, elle ne se pose pas comme champ d’étude thématique. Leurs rapports passent certes par des moments interpellant leur nature (l’utilisation des pouvoirs télépathes d’Anderson comme preuve à charge, la nécessité de procéder à une exécution malgré le coût émotionnel qu’il implique) mais ceux-ci sont dictés avant tout par le déroulement de l’histoire.

Avec son exploitation ludique de l’environnement (rendant ainsi le long-métrage bien plus divertissant que The Raid auquel il fut souvent comparé), Dredd marche selon des principes avant tout fonctionnels. Cette quête de fonctionnalité régit également la réalisation. Mega City One n’évoque plus une cité extravagante à la hauteur vertigineuse mais une ville décrépite s’étendant jusqu’à l’horizon. Le personnage titre n’a plus ses prestigieux ornements mais une combinaison pratique et près du corps. La musique ne s’embarrasse pas d’opulente marche martiale et fait dans le matraquage auditif efficace mais dénué d’identité. Quant à l’interprétation de Karl Urban (demeurant masqué sur tout le film), il opte pour des intonations graves à la Clint Eastwood l’empêchant de pousser trop fort le volume de sa voix (et donc de présenter le personnage comme un hystérique fou-furieux). La mise en scène même est directe et ne s’embarrasse pas de grands effets à l’exception de quelques longs ralentis lorsque les personnages ingèrent la drogue au cœur de l’intrigue. Une utilisation esthétique que Garland justifie comme le seul moyen pour le peuple de XXIIIème siècle de rendre beau une réalité qui ne l’est aucunement.

En limitant ses ambitions, Dredd arrive à se faire une série B de qualité et respectueuse du matériel originel. Toutefois, peut-on parler d’une adaptation idéale ? On en est plus proche que jamais mais le sacrifice du spectaculaire et de la dramaturgie met un bémol par rapport à cette perfection fantasmée. Néanmoins, on pourrait oser dire que celle-ci existe bien et qu’elle s’incarne en la personne de Robocop. L’équilibre parfait entre ses multiples composantes n’a aucune commune mesure avec les adaptations officielles du comic. Nul doute qu’une suite à Dredd aurait permit d’affiner l’approche et d’aboutir à quelque chose d’équivalent. Las, malgré de bons retours, le long-métrage sera un échec au box-office et conduira à abandonner une nouvelle fois les rêves de franchise. Le juge Dredd semble bel et bien condamné à ne pouvoir connaître une seconde vie hors des cases dessinées. Nul doute qu’il recevra l’aide de nouveaux artisans à l’avenir. Mais ils auront beau faire appel, le succès demeurera hypothétique.

2 Comments

Très beau, très complet dossier sur Dredd !! Vous allez sans aucun doute être qualifié par l’école des juges de Megacity 1…

[ici une de mes humbles critiques à propos de notre héros juge favori… )

Une reflexion de qualité. Un grand merci