Comment le plus bel héritier du cinéma classique américain a-t-il su créer une œuvre hautement personnelle ?

L’ŒUVRE DOUBLE : ELOGE ET CONSTATS

James Gray a construit une œuvre double, aussi universelle que personnelle, aussi accessible que complexe et imperceptible. Aspiration artistique complète, la formule de son projet a pourtant toujours profondément divisé. Certains critiques, en particulier aux États-Unis, croient sans détour que les films du cinéaste new-yorkais reviennent tous à dresser les portraits de personnages aux proportions outrageusement tragiques, condamnés à vivre indépendamment de leurs propres choix de vie. Pour d’autres, et nous sommes de ceux-là – la critique française lui accordant généralement plus de faveurs – Gray est le plus bel héritier du cinéma classique, qui vise autant la quintessence du classicisme que son renouvellement, fondé sur une nouvelle idée de la modernité au cinéma. Défendre James Gray comme l’auteur d’une œuvre exigeante et personnelle nous oblige à prendre en compte ces deux dimensions.

Serge Chauvin a raison lorsqu’il écrit que le classicisme est entretenu par des cinéastes dont les œuvres « abondent en moments classiques, par la réaffirmation, au prisme d’une sensibilité opératique, des prestiges du romanesque, de la grandeur des passions, du rêve tenace d’atteindre au mythe. » Mais Gray va plus loin, il pousse la formule à son paroxysme, quitte à regorger de moments classiques, jusqu’à refuser – en apparence ! – tous les apports de la modernité : les règles de lisibilité et de continuité justifient tous les choix de mises en scène appropriés, aussi bien que les personnages justifient toujours leur action, sans quoi l’action ne peut avoir de sens.

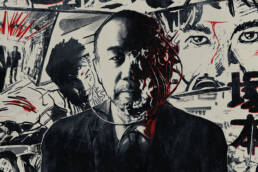

Avec Joaquin Phoenix sur le tournage de La Nuit nous appartient

Le réalisateur de La Nuit nous appartient (2007) est classique dans la formulation de son geste, un geste qui embrasse tout, en resserrant l’intégralité de l’action dans son cadre, en dessinant des dilemmes simples et grandioses que les personnages subissent comme une responsabilité supérieure et bouleversante. Partant de là, l’intrigue trouve son intérêt uniquement parce qu’elle est motivée par les transformations que les personnages vivent, en nuances et progressivement. James Gray puise dans l’Histoire du cinéma, ses références, ce qui donne encore aujourd’hui du sens à une histoire racontée. Mais si la formulation est classique, l’intention est celle que l’auteur fonde pour lui-même : celle de sa propre modernité. Et c’est à ce moment précis qu’il devient un grand cinéaste, lorsqu’il combine une double ambition, à la fois très visiblement ancrée dans des valeurs anciennes et mêlées à sa propre pensée d’auteur. Quelle pensée ? Celle d’un cinéma qui exacerbe la transparence et l’homogénéité narrative mais où l’imaginaire (et les émotions bien sûr) finit toujours par prendre le dessus, inconsciemment dans l’esprit du spectateur. Voilà ce qui change ! Comme chez Dostoïevski, que le cinéaste admire et duquel il s’est intensément inspiré, une once de fantastique pénètre toujours les rigidités de l’œuvre pour laisser une trace particulière qui reste dans les mémoires et qui est plus puissante que la forme. Si en littérature il s’agit d’introduire subrepticement dans la narration des détails de moins en moins vraisemblables, pour produire une impression d’absurdité croissante qui se défait d’un seul coup, au cinéma, le procédé interroge les possibilités des médiums (son et image), tous ceux que l’auteur a véritablement manipulés dans ses films (et que nous détaillerons), mais sans le montrer.

À ce titre, The Immigrant (2013) est certainement le film le plus fantastique de James Gray. Le réel bien présent, celui de l’immigration polonaise en Amérique au début du siècle dernier, se perd et s’efface peu à peu devant la condition absurde de l’expérience vécue. Orlando le magicien (Jeremy Renner), qui lévite au-dessus du sol sans trucage apparent, incarne délicatement l’espoir fugace qui traverse le cœur d’Ewa (Marion Cotillard) et qui s’accroche à notre esprit aussi fragilement qu’une illusion (dans l’entretien qu’il nous a accordé, James Gray revient précisément sur le personnage et son enjeu). Ewa vient de traverser l’Europe et de parcourir l’Océan, elle a peut-être perdu sa sœur, tout ça pour un rêve immense qui n’est évoqué qu’à voix basse et une ville, New York, qui n’est jamais montrée (des seules scènes extérieures, on reconnaît le port d’Ellis Island et sa vue donnant sur la Statue de la Liberté, que l’on découvre de dos dans le premier plan, et une ou deux rues de Manhattan). Ewa n’a qu’une fonction de survie et James Gray filme cette fresque de l’intime au lieu de retracer un parcours historique. Et dans tout le film, c’est l’inconscient d’Ewa qui s’exprime, un inconscient qui fonctionne comme le prisme de l’émotion et des sentiments des personnages, comme le serait une voix-off narrative. Sauf qu’ici, tout passe par la mise en scène.

Le premier plan de The Immigrant

Notre analyse du cinéma de Gray se situe à cet endroit précis, dans ce qui constitue une œuvre hautement personnelle, jonglant constamment entre le discours hollywoodien et le cinéma indépendant, là où le cinéaste refuse tout à la fois le spectaculaire, le sensationnalisme et l’action pour produire précisément un spectacle d’émotion et de violence, là où James Gray tire de ses expériences autobiographiques (la majorité de ses récits sont inspirés de son enfance et de son adolescence dans le Queens et à Brooklyn) et participante (il a effectué des rondes avec la police de New York), non pas un réel agressif et cru faisant s’évanouir les mirages et les illusions, mais un réel en teintes douces. Tout est alors recentré dans le cadre et les mouvements de caméra doivent se faire oublier dans un élan général d’élégance et de silence. Ainsi, le style consiste en permanence à faire oublier que la caméra existe : c’est un ensemble de solutions pratiques qui doit contribuer à un mouvement général. Et ce mouvement, l’écriture de Gray, c’est l’élégance de son geste, celle qui permet de conserver l’équilibre ténu entre une dimension terrestre, nous renvoyant par le biais d’un réalisme élaboré à notre condition réelle, et une dimension cosmique, destinée à fondre la poésie dans tous les aspects de la construction des films. À l’image d’Apocalypse Now (1979), qui est une de ses plus grandes inspirations, ou de Barry Lyndon (1975), le film de Kubrick que James Gray préfère, le cinéaste estime que le cinéma a besoin de cette ambivalence, de ce mélange entre vérité (ou sentiment de réel) et spectacle, à entendre comme expression lyrique, le seul capable de forger dans la fiction des émotions authentiques.

Little Odessa

Né en 1969, James Gray grandit dans le Queens. Adolescent, il se rend fréquemment dans les cinémas d’art et d’essai du centre de Manhattan, tel un voyage dans l’autre monde new-yorkais, où il cultive son amour pour le cinéma européen et le nouvel Hollywood. Dans les théâtres de la City où l’on joue le répertoire classique, Gray explore toute l’œuvre de Shakespeare qu’il continue de revendiquer comme l’unique modèle de « storytelling », seul créateur du dilemme fondateur entre l’extériorité et l’intériorité du personnage principal, modèle qui a structuré tous les récits de ses films. Diplômé d’USC (University of Southern California – School of Cinematic Arts, élue cette année encore comme la meilleure école de cinéma des États-Unis) en 1991, il cite la série du Parrain (1972-1990), Sueurs Froides (1958), Fenêtre sur Cour (1954) et les premiers opus de Fellini comme les films ayant la plus grande influence sur sa réflexion de cinéaste. La démarche de James Gray concilie donc deux tendances, l’une entretenant le mythe cinéphilique à travers la convocation permanente du classicisme et des œuvres jugées universelles, l’autre prenant acte des apports de la modernité en ne se limitant pas à la répétition incessante des codes de mise en scène et d’écriture classiques. La confrontation des deux ouvre une voie nouvelle aux altérations poétiques qui composent en substance l’œuvre du new-yorkais. Ainsi James Gray a su transformer les lignes d’un pan de l’histoire du cinéma pour créer une œuvre personnelle.

Avec cinq films, Little Odessa (1994), The Yards (2000), La Nuit Nous Appartient (2007), Two Lovers (2008) et The Immigrant (2013), dont le dernier, d’après les prédictions, semble clore la première partie de sa carrière (il travaillerait désormais sur un projet de science-fiction et un pilote de série), James Gray a tenté de poursuivre à sa manière l’ambition de Coppola et Scorsese, celle de métaboliser le cinéma classique. Le cinéaste new-yorkais a cela de formidable qu’il sait rendre chaque aspect de son travail profondément personnel et identifiable alors que ses films sont immédiatement associés au cinéma classique. Chaque artiste se nourrit bien entendu d’un pan de l’Histoire validée et légitimée comme référence. Chaque créateur utilise les outils qu’il estime appropriés à l’histoire racontée et construit son œuvre sur des éléments pré-fondés. Comprendre James Gray revient à identifier le surgissement de la poésie, de l’instant altéré, qui se cache derrière l’acquis classique et la discipline, pour tenter de saisir un cinéma apparemment simple mais qui est parvenu à nous émouvoir particulièrement.

La Nuit nous appartient

JAMES GRAY AUTHENTIQUE HÉRITIER DU CINÉMA CLASSIQUE

Forme nette et contours lisibles

Le cinéma classique est à la fois une notion historique, apparentée à la période durant laquelle se sont cristallisées ses règles de fonctionnement et de compréhension, et une conception symbolique et économique qui répète à travers les époques et les bouleversements artistiques (qu’il peut intégrer), les critères de cohérence narratifs et de mise en scène. Dire que James Gray fait du cinéma classique est valable tant que les critères qui définissent cette conception sont appliqués. Justement, Gray épure et allège pour densifier. Il opère un retour vers des choix de récits – linéaires, graduels, clairs, totaux, achevés – et de mise en scène – respect des lignes, mouvements lents, refus du montage rapide – que l’on peut qualifier de codes « classiques » et dont l’ambition ultime est de faire oublier que la caméra existe. Gray n’hésite pas à expliquer que l’élégance extrême reviendrait à tourner avec une seule caméra pour limiter chaque plan au sens de l’action, ce qui implique dans la démarche générale d’éliminer les effets démonstratifs, les solutions optant pour une caméra portée à l’épaule et de toujours préserver le choix d’un découpage classique au montage. Lorsque Bobby rejoint le policier qui lui présente le déroulement de l’opération d’infiltration (La Nuit nous appartient), il ne conserve aucun gros plan, seul un lent zoom type années 1970, qui laisse le champ libre au jeu des acteurs. Il commente ce plan en résumant parfaitement sa méthode de metteur en scène : « Moi, je suis de l’école qui dit que si on fait tel plan, il faut savoir pourquoi. Les films hollywoodiens savaient très bien le faire. Je doute qu’on en soit encore capable. » (Commentaires audio DVD La Nuit nous appartient).

Profondeur de champ dans Two Lovers

Si le choix de filmer une scène caméra à l’épaule intervient, seulement à quelques reprises pour filmer des personnages dans l’affolement ou l’urgence, par exemple lorsque Joshua enlève le chef de la Mafia en plein milieu de la nuit (Little Odessa) ou que Bobby saute par la fenêtre pour échapper aux tirs des hommes de Nezhinski (La Nuit nous appartient), James Gray n’associe pourtant jamais le mouvement de caméra avec l’immobilité des personnages. Les champs/contrechamps sont toujours filmés en plan fixe. Utiliser des figures de style empruntées au cinéma des années 1970, les zooms ou autres ralentis, n’est pas un gage de démonstration, cela se fait lorsque l’action et le sens de la scène sont appropriés au choix de mise en scène. De façon générale, le reste est concentré dans une image nette à l’aide d’une profondeur de champ élevée (qui empêche les flous, typiques du cinéma indépendant contemporain), où pratiquement tout passe par le cadre. À l’instar de l’ambition que des cinéastes comme Murnau et Ford s’étaient fixée, James Gray élimine du cadre la potentialité d’un hors-champ (à l’exception de rares situations, par exemple dans Two Lovers où le personnage d’Isabella Rossellini écoute à la porte de Léonard, ce qui double la scène et la vie de Léonard de la possibilité d’un monde extérieur).

De cette manière, il propose un spectacle dont la qualité visuelle, ancrée dans un idéal de mise en scène invisible, rappelle le grand cinéma américain et ne se confond pas avec la rhétorique des productions indépendantes contemporaines. Son cinéma reste classique puisqu’il est assimilable à des formes connues qui l’y renvoient. Il n’est pas étonnant de constater par conséquent que Gray refuse toute analyse en termes de style mais plutôt selon une notion de compréhension de l’histoire. James Gray est un cinéaste classique car il cherche à achever la peinture d’un univers stable et clos grâce à des formules de transparence de narration, dont la fonction de cohérence interne opère grâce au point de vue unique des personnages, structurée selon un schéma graduel de narration (une forme opératique qui renvoie aux actes de théâtre et d’opéra), et de mise en scène. Donc la technique doit s’effacer, en aucun cas elle ne doit être rendue visible ; elle doit seulement rendre compte du sens à donner à l’action. Pour le dire simplement, l’histoire justifie l’action qui justifie la mise en scène et inversement.

Les œuvres universelles, Shakespeare, l’opéra…

Leonard (Joaquin Phoenix), le héros de Two Lovers sous influence dostoïevskienne

Autant que les codes de mise en scène et d’écriture du cinéma classique, la reprise de formules jugées intemporelles qui ont précédé le cinéma contemporain n’est pas une répétition de motifs esthétiques affectionnés : ces éléments valent comme point d’ancrage de la pensée du cinéaste. Lorsqu’il tire de l’œuvre de Shakespeare des structures de conflits ou lorsqu’il s’inspire de nouvelles de Dostoïevski pour construire l’image d’un homme dépressif, il puise dans les œuvres universelles ce qu’il estime être de puissants outils de narration. Voir un film classique revient donc à opérer ce « retour » en terrain connu, là où les grandes formes populaires, littéraires, musicales voire cinématographiques ont exacerbé une nouvelle fois des tensions dramatiques universelles, souvent issues de la vie courante (sentiment de responsabilité, autorité des pères, amour maternel, poids de la société, désespoir, rupture amoureuse, etc). L’influence du vérisme italien, en tant que mouvement artistique, littéraire et musical, trouve par exemple chez l’auteur tout son sens dans la dignité que son lyrisme et le caractère grandiose de son histoire confèrent aux gens populaires (Little Odessa, The Yards, Two Lovers, The Immigrant).

Clair-obscur dans The Yards

La couleur et la lumière trouvent aussi leur source dans les tableaux anciens, ceux de Georges de la Tour, de Rembrandt, de Goya, d’après lesquels Gray et Harry Savides (chef opérateur de The Yards) revendiquent avoir fondé leur travail et leur inspiration. De Shakespeare, James Gray retient la prédictibilité de l’histoire qui n’enlève rien à sa nature ; au contraire, elle élève le sens de l’interaction entre les personnages et le spectateur : « Ce qui m’intéresse c’est l’aspect inévitable de l’histoire, je veux que les spectateurs sentent ce qui va arriver sans savoir comment. Partant de là, le spectateur est libéré du questionnement incessant concernant la résolution d’une intrigue. » (Commentaire audio DVD Two Lovers). Au-delà de cette proposition, le cinéaste récupère des figures de théâtre pour en faire des personnages de cinéma. Il rappelle que Jumbo (La Nuit nous appartient) est une sorte de Falstaff moderne et que son amitié avec Bobby serait similaire à celle que le Prince Hal et Falstaff entretiennent (Henry IV). Mais l’élément le plus fondamental que Gray a retenu de l’œuvre de Shakespeare est la force de création des dilemmes entre le conflit intérieur et le conflit extérieur qui animent les décideurs (Reuben dans Little Odessa, Léo dans The Yards, Bobby dans La Nuit nous appartient, Léonard dans Two Lovers et Ewa dans The Immigrant), et harmonisent le récit autour du processus de résolution de ces dilemmes.

L’univers de James Gray

Little Odessa

Rentrer dans l’univers des films de James Gray revient à pénétrer un monde clos de familles juives new-yorkaises, faites de divisions entre ses membres que l’on voit refuser ou accepter les pesanteurs familiales et celles des traditions, mais dont les échecs personnels se résolvent toujours au sein de la famille. Les quatre premiers films de James Gray s’achèvent donc toujours avec des conclusions similaires. The Immigrant (2013) est un exemple encore plus frappant de ce schéma en boucle : alors qu’Ewa retrouve sa sœur à Ellis Island, où s’est déroulée la première scène, le film se referme sur lui-même comme s’il avait pu ne jamais commencer. Mais ce qui intéresse le cinéaste, c’est la transformation qui se dégage du processus du retour éternel, ce qui reste une fois que la boucle est bouclée. Si « il faut que tout change pour que rien ne change » selon l’adage du Guépard de Visconti (1963) repris par Jean Douchet dans la préface du livre de Jordan Mintzer consacré à James Gray, c’est une fois de retour dans la famille ou dans les rangs de la société que tout a changé. Retourner au point de départ ne signifie jamais retrouver la situation de départ. La beauté tragique ou romanesque des films de James Gray éclate dans la transformation qui parcourt l’achèvement du récit, avant que celui-ci ne se referme encore une fois sur lui-même. Lorsque les choses retrouvent de l’ordre, les personnages sont transformés, bouleversés, éreintés, amers, amoureux, tendres ou malheureux. Si en apparence rien n’a changé, ce qui d’ailleurs gêne certains critiques qui reprochent à James Gray d’étouffer ses personnages dans des formalités archaïques, tout a changé dans la transformation qui a accompagné le retour aux sources.

Dernier plan de La Nuit nous appartient : sous la droiture apparente couve l’amertume

Bobby (La Nuit Nous Appartient) a dû abandonner tout ce qui avait pu le rendre heureux pour accomplir ce qu’il a estimé, au cours du film, être un devoir supérieur. La déclaration d’amour qu’il lance à son frère à la fin du film achève de peindre un tableau plein d’amertume dans la recomposition familiale. Pourquoi tant de regrets ? Car rentrer dans les rangs est un processus qui s’effectue dans la douleur (le père de Bobby est mort sous ses yeux, sa fiancée l’a quitté) et que l’on estime nécessaire tout simplement car il n’aurait pas pu en être autrement. C’est aussi parce que le spectateur accompagne le personnage de Joaquin Phoenix au fond de sa déception dans Two Lovers, que le retour final vers Sandra (Vinessa Shaw) est plus troublant. Aurait-il pu faire autrement ? De toute façon, Michelle (Gwyneth Palthrow) lui a échappé ; et s’il n’avait pas aimé cette amante aussi intensément, on peut imaginer qu’il n’aurait jamais aimé se retrouver avec sa future épouse. C’est la philosophie du « rien n’a changé ; mais si je n’avais pas traversé toutes ces épreuves, je n’aurais jamais su quelle chance j’ai que rien n’ait changé ».

L’avantage procuré par les films de James Gray est que leur appréhension se retrouve rapidement centrée autour de thèmes récurrents, limités et uniques : la famille et ses figures identifiables répétées dans les cinq films, les dilemmes narratifs tous construits sur la même base de fonctionnement. Ces thématiques, ainsi que la familiarité de l’auteur avec les arts qui l’ont précédé, notamment l’opéra et la littérature vériste du XIXe siècle, son respect des codes de mise en scène et des structures narratives classiques permettent d’envisager son travail comme une œuvre globale.

La Nuit nous appartient

LE RENOUVELLEMENT DU CLASSICISME : L’ŒUVRE PERSONNELLE

Famille, classes sociales, tragédie et rédemption

James Gray reconnaît que la famille est le principal noyau du support affectif mais également le centre d’une grande douleur. Il est le petit-fils d’immigrés russes qui avaient réussi, au début du siècle dernier, à fuir les pogroms lancés contre les Juifs, dans lesquels d’autres membres de sa famille ont péri. C’est au cœur de sa propre famille qu’il a puisé les histoires de fractures de classes et les récits de tensions entre les membres d’une même famille, jusqu’à en faire le centre absolu des passions et des affections. D’ailleurs on pourrait résumer l’univers de Gray à deux aspects seulement : les récits familiaux et la ville de New York, l’une renvoyant constamment à l’autre à travers le thème de l’immigration. La première scène de Little Odessa expose clairement ces échelles de génération qui sont un reflet partiel de l’histoire américaine que Gray décrit en substance. La grand-mère de Reuben (Edward Furlong) s’exprime en russe essentiellement, comme les propres grands-parents de l’auteur qui parlaient uniquement le russe ukrainien, le père maîtrise l’anglais avec un fort accent russe et Reuben parle anglais avec un accent américain naturel et dont on devine qu’il est sa langue maternelle.

Dans le même film, le frère de Reuben (Tim Roth) vit de fuites permanentes. Il doit sans cesse échapper aux mafieux qui le recherchent, une situation qui l’oblige à vivre de motels en motels. Dans la chambre de son frère, Joshua lance à Reuben : « Nous sommes Juifs, nous errons », avant d’exprimer de façon nostalgique son envie de renouer avec ses racines (familiales) en émigrant un jour en Russie. Pourtant, son seul point d’attache – le plus fragile car il en est exclu – demeure toujours la maison de ses parents, dont il force l’entrée pour rendre visite à sa mère malade. Comme tous les personnages de Gray, et James Gray lui-même, Reuben est un fugitif qui tourne en rond, capturé par l’impossibilité de quitter New York. Cette impossibilité exprime la tragédie des désirs condamnés et l’aporie du conflit social. Par exemple, dans La Nuit Nous Appartient, Bobby est confronté à un dilemme qui oppose deux conceptions différentes de la réussite professionnelle. Dans Two Lovers, Léonard est face à un choix hautement culturel entre Michelle (Gwyneth Palthrow), la blonde athée de bonne famille et Sandra (Vinessa Shaw), la brune juive, fille de commerçant. Mais au-delà de son obsession pour les classes sociales et leur influence sur nos vies, la liberté est à considérer comme synonyme de responsabilité et il n’y a jamais dans le cinéma de Gray qu’une incompatibilité à saisir comme processus de connaissance de soi.

Famille et culpabilité dans La Nuit nous appartient

Si James Gray partage la même conception éthique du mal qui gouverne le cinéma classique hollywoodien, c’est que cette conception est basée sur la responsabilité des choix individuels qui fonctionne dans un cadre de conventions donné et qui renvoie à l’outil culturel. Dans ces fondements culturels, on retrouve l’individualisme comme produit de la liberté où le dogme du cinéma hollywoodien impose que chaque homme soit capable d’assurer son salut. Ainsi, La Nuit nous appartient correspond à la réparation d’un choix par le sacrifice de sa liberté. James Gray filme ce sacrifice comme unique condition pour se défaire de sa propre culpabilité et assurer son salut. « Si tu fais ça, peut être qu’un jour ton frère te pardonnera », glisse Michael à Bobby pour le convaincre d’assumer sa mission d’indic’. The Yards confronte les notions d’infortune et de responsabilité dans l’expérience du rachat, et contribue à enrichir la thématique de l’homme déchu. La Nuit nous appartient et The Yards fonctionnent sur une dynamique inverse qui prend pourtant ses racines au même endroit, sur le socle de la culpabilité morale qui anime secrètement chaque homme. Si Bobby Green (Joaquin Phoenix dans le premier film) n’a commis aucun crime qui lui fasse courir le danger d’une condamnation pénale, au contraire, le personnage de Léo Handler (Mark Wahlberg dans le second) ouvre le film avec tout le poids d’une faute que la société a puni par ses règles.

Leo, personnage central de The Yards : un martyr ?

Le cinéma classique a certainement forgé une part de sa noirceur ontologique dans le fatalisme mais d’autres cinéastes, humanistes (croyants ?) comme John Ford, ont reconnu à leurs personnages la force de surmonter leurs peurs et leurs faiblesses dans la collectivité, ce que The Yards propose également. Il est intéressant d’observer que la fin imposée par le studio (Harvey Weinstein, à la tête de Miramax, avait commandé la fin du film) confirme la finalité du récit dans le sens romanesque hollywoodien le plus pur. Léo achève son rachat grâce à l’opération accomplie d’une rédemption par la force d’un sacrifice entier, ce que fait Bobby dans La Nuit nous appartient en rejoignant la communauté de policiers. En revanche, pour braver les déviances de l’individualisme, de la déchéance professionnelle symbolisée par la corruption, Léo agit seul, tel un martyr. En termes d’économie narrative, l’efficacité finale tient dans la valeur de la rédemption morale, qui trouve son origine dans une forme d’espérance qui pourrait s’apparenter à l’espérance chrétienne. Lorsque Léo, au chevet de sa mère, confie tristement qu’il ne pourra jamais se faire pardonner, en ajoutant que ce qui vient de lui arriver n’est pas de sa faute, il se projette dans un paradoxe. L’homme déchu est un oxymore, il se situe dans l’écart tragique de la culpabilité morale et la culpabilité pénale qui catalyse toute l’intensité du drame hollywoodien dans les scènes de procès, et sur laquelle James Gray ne fait pas l’impasse :

De fait, le récit ne s’organise pas sur la base d’un processus de résolution, par exemple une enquête policière, mais sur la lente opération d’apprentissage de l’inéluctabilité d’un sort. Alors que cinéma classique, indissociable du romanesque, fait la part belle à la promesse d’une catharsis, résultat du combat s’opposant « à l’ordre existant et à la réalité prosaïque » (Hegel, Esthétique), l’émotion surgit ici de la tristesse de personnages qui ont lutté face au monde pour des valeurs et des idéaux qui n’étaient pas les leurs et dont ils prennent conscience. C’est donc toujours l’émotion (la nostalgie, l’amour familial, l’amour fondamental…) qui prend le pas sur l’intrigue. La Nuit nous appartient ne joue d’ailleurs pas sur les niveaux de connaissance du spectateur pour alimenter l’intérêt de l’enquête policière dont la résolution technique demeure au second plan. Le cinéaste ne filme pratiquement jamais les policiers au travail, en équipe, comme il est courant de le voir dans les films policiers. Ainsi, les tournants narratifs constituent très peu des clés de résolution d’une intrigue mais plutôt des étapes décisives dans le processus de transformation intérieure des personnages dont le point de vue est dominant. Pour résumer, The Yards ou La Nuit nous appartient sont moins des films policiers que des mélodrames familiaux. Et ils sont encore moins des films d’action.

La course-poursuite de La Nuit nous appartient

Le passé, le passé, le passé

Dès lors, puisque le passé est la seule temporalité qui saisit son auteur tout entier et qui conditionne ses récits et sa mise en scène, il est impossible de faire une scène d’action classique. L’exemple de la course-poursuite (La Nuit nous appartient), qui a été beaucoup commentée, le montre bien. Au lieu de noyer ses personnages dans l’action, Gray justifie l’action sans quoi elle ne pourrait pas être montrée. Il n’y a pas de spectacle mais bien au contraire la soutenance et la continuité du récit : en montrant l’impossibilité pour les personnages d’être des héros face à la prégnance du destin, la course-poursuite, topos ultime du film d’action hollywoodien, influe de manière tragique sur tout ce qui suit. Elle n’est pas disposée, – au milieu du film – pour créer un événement spectaculaire, simplement divertissant, mais elle poursuit ce qui a déjà été entamé, sans l’arrêter dans le temps. De cette manière, elle continue de soutenir le récit au lieu de suspendre le temps de la scène, autrement dit elle n’a pas de valeur divertissante pour laquelle le spectateur abandonnerait toute velléité de comprendre l’action, au sens large du terme.

Si Gray affirme avoir analysé toutes les scènes de course-poursuite, il semble donc que la sienne ne s’inscrive dans aucune lignée, dans aucune mode, si bien qu’elle n’en est pas une car elle n’a pas de valeur spectaculaire capable de plonger le spectateur en immersion, là où le récit se mettrait en veilleuse. Elle n’est pas non plus une scène d’action habituelle dans laquelle le héros répondrait habilement aux attaques de ses ennemis. Ici, le personnage de Joaquin Phoenix continue d’achever la transformation qui le rendra ultra-sensible après la mort de son père. Peu valeureux devant sa fiancée, agissant comme un anti-héros, impuissant, Bobby quitte les attributs du roi médiocre qui régnait sur El Caribe pour revêtir ceux d’un être humain vulnérable qui comprend enfin que la peur ne peut pas commander. Enfin, la mise en scène doit correspondre aux objectifs de compréhension de l’action et du récit : les ennemis ne sont pas identifiables, aucun des protagonistes menacés ne parvient à se défendre, aucune musique n’accompagne l’action, le spectateur lit et suit l’action découpée en peu de plans relativement longs, les pistes visuelles sont brouillées par un autre élément, la pluie, au lieu d’échapper à la compréhension visuelle à cause des mouvements de caméra et d’un montage rapide.

La bagarre de The Yards

Il y a dans The Yards un autre exemple hautement significatif de la volonté du cinéaste de faire une scène d’action qui se démarque du genre : la bagarre qui éclate entre Léo et Willie. En élargissant simplement les plans, au lieu de couper dans l’action en rapprochant la caméra comme l’avait initialement ordonné Harvey Weinstein, James Gray laisse la frénésie au combat et non au mouvement de la caméra. Sur le tournage, Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg n’ont jamais écouté les conseils techniques du coordinateur des cascades qui regrettait que certains gestes ne soient pas cohérents. Les deux acteurs, qui portaient des genouillères et des coudières, ont assuré les cascades eux-mêmes en suivant la seule direction du cinéaste : se battre, sans aucune intention de maîtriser les gestes ou de les rendre esthétiques, pour donner à voir une scène qui ne ressemble à rien de cinématographique. La scène demeure belle car la caméra de Gray s’en éloigne peu à peu, lentement, donnant à voir un mélange d’authenticité et d’élégance, combinaison la plus typique du cinéaste et celle qui le distingue.

<

p style= »text-align: center »>

<

p style= »text-align: center »>

Les noirs profonds de The Yards, La Nuit nous appartient et Two Lovers

La volupté du noir et la « dream-like quality » : de la poésie partout en substance

En faisant de ses films policiers des mélodrames familiaux, Gray renverse les priorités. Mais c’est aussi parce que sa mise en scène est identifiée comme appartenant à un ensemble d’options délivrées par le cinéma classique que son ambition fonctionne. Les fondations classiques étant tellement solides, l’émotion qui surgit d’un cadre apparemment ultra rigide est d’autant plus frappante. Par conséquent, ce qui rend l’œuvre particulière et marquante, ce sont toutes les altérations que le cinéaste crée à contre-courant de ce que le genre envisagé prévoit : le drame familial et identitaire contre l’enquête policière, la sensualité contre la sexualité, la retenue contre le spectacle ou l’action de divertissement, la volupté du noir contre la froideur morbide des couleurs sombres, etc. James Gray utilise ces décalages pour achever son ambition ultime, la recherche sensible d’une émotion pure qu’une combinaison unique entre les capacités cinématographiques du réel (par exemple l’improvisation, la recherche d’une authenticité réaliste ou les surprises de la nature – le vent dans La Nuit nous appartient et Two Lovers, la neige dans Little Odessa, le premier plan accidentel de The Yards) et celle que la fiction est capable de produire.

Reconstitution historique attentive aux détails du New York des années 1920 dans The Immigrant

Il s’agit de mélanger le spectacle et l’authenticité, par exemple la vérité procurée par la recomposition des décors ou des détails de l’histoire (en sollicitant ses connaissances personnelles, autobiographiques et celles issues de ses propres enquêtes, par exemple auprès d’unités d’intervention de la police new-yorkaise dans lesquelles il s’est immergé) et le faux du spectacle, pour faire un film à la fois universel et personnel, vrai et bouleversant. La difficulté est de jongler entre ces deux mondes, sans jamais tomber dans le faux lorsque la volonté du cinéaste est de créer un univers esthétique qui soit beau. Créer un film beau ne doit pas signifier créer un film surfait mais un film sans surplus, à tous les niveaux, à propos des costumes, des décors, du jeu, de la lumière, ce qui permet d’éliminer la question du réalisme. La démarche de James Gray consiste donc à trouver l’équilibre entre l’authenticité du moment filmé et le spectacle de la fiction pour délivrer une émotion juste et pleine mais qui ne soit pas exagérée. Dans les commentaires audio de Two Lovers, le cinéaste parle de plonger dans l’émotion pour finalement l’effleurer, l’approcher au plus près, comme une découverte, en la laissant s’emparer du spectateur sans forcer le trait. James Gray se dit alors à la recherche d’une émotion authentique, réaliste ou mélodramatique, et qu’il décrit comme une « plus grande vérité » (« a greater truth ») venant doubler voire casser l’appareillage classique pour donner à ses films plus de force et de fragilité.

La Nuit nous appartient

James Gray tente de capter ce qu’il y a de futile dans la brutalité et de beau dans cette futilité. Au lieu d’imposer la force de l’action en contraignant le spectateur à la subir, il interroge sa nature. Dans la scène finale de La Nuit Nous Appartient, on n’assiste pas au plaisir de tuer ; au contraire il fallait qu’une sorte d’insatisfaction, de déception découle de la capture de Vadim pour prouver que le besoin de vengeance de Bobby était illusoire. Gray ne filme pas une capture héroïque, bien qu’elle soit courageuse, mais une confrontation finale que le cinéaste lui-même qualifie d’anti-romantique. C’est un moment sans saveur pour Phoenix et pour le spectateur qui ne voit pas Vadim souffrir, déjà à terre lorsque la caméra s’approche vers lui. De façon générale, la retenue préside l’élégance dans la mise en scène. Les personnages bouleversés pleurent peu. Ils ne crient jamais et parlent souvent à voix basse. Les cris de la mère de Reuben sont atténués par la musique (Little Odessa) ; on n’entend ni ne voit la mère de Léo souffrir (The Yards). Comme les mouvements et les gestes dans l’action physique, les voix sont calibrées sur cette exigence. Les émotions ne sont pas dramatisées ni sur jouées. Dans la seule scène où Bobby crie, sous la pluie, après l’accident de son père, James Gray ralentit l’image et supprime le son des corps pour ne laisser entendre que le bruit de la pluie.

Two Lovers

De la même manière, les personnages ne sont jamais sexualisés ; ils sont sensuels. Ils font l’amour mais n’évoquent jamais leur sexualité. Dans l’action, les corps ne sont jamais montrés. Lorsque Léonard et Sandra font l’amour, la caméra se retire légèrement pour épouser le mouvement de balance des corps. L’image ne capte que le visage de Sandra dont la voix se confond avec celle de l’air d’Opéra que le disque de Léonard joue dans tout l’appartement (Two Lovers). Gwyneth Paltrow (Two Lovers) dévoile un sein à travers la fenêtre qui la sépare de Joaquin Phoenix, mais lorsqu’elle le recouvre, elle baisse le regard, silencieuse et presque honteuse. Dans The Yards, James Gray filme en retrait Charlize Theron retirant son haut, juste avant de couper le plan. L’extrême grâce dévouée de son personnage est destinée à contraster le désespoir de Willie, dont elle n’imagine pas la teneur.

La Nuit nous appartient : un homme qui renaît

Lorsque Joaquin Phoenix se jette dans les fougères enflammées (La Nuit nous appartient), « est-ce réaliste ? » se demande James Gray, « je ne sais pas » répond-t-il. La question n’est pas là. L’essentiel est que ces éléments rajoutés (la pluie de la course-poursuite ajoutée par images de synthèse) ou naturels (la neige dans Little Odessa, imprévue mais acceptée et intégrée au moment du tournage), projettent le film dans une dimension archétypale. Lorsque Phoenix sort des fougères d’où on aperçoit les premières flammes, il est un homme qui renaît. Le vent s’intensifie alors que la musique de Kilar reprend. La nature en accord avec le film inscrit la scène dans une dimension « cosmique », selon le terme que Gray aime employer.

Souvent, des détails imperceptibles – comme un léger ralenti répété le long du métrage – propulsent le film sur une échelle de valeurs complètement différentes. L’ambition d’une mise en scène invisible, à l’intérieur de laquelle seraient distillées des altérations poétiques (ralenti, lumière, « off screen », plan-séquence, travail sur les bruitages), qui ne sont pas destinées à impressionner le spectateur mais à souligner la force des émotions en se faisant oublier, augmente considérablement les exigences esthétique et artistique du film.

C’est précisément dans Two Lovers que James Gray s’est essayé à plusieurs expérimentations du point de vue pour conférer au film une impression de rêve, ce qu’il appelle « dream-like quality », essence des sensations qui traverse les films sans que l’on en devine les secrets. Par exemple, il a de nombreuses fois exigé que ses actrices dirigent leur regard directement face à la caméra. À la douzième minute du film, de façon quasiment imperceptible, James Gray filme Vinessa Shaw de face fixant l’objectif de la caméra. A priori, cela ne se remarque pas mais le trucage permet au spectateur d’épouser le point de vue de Leonard, presque inconsciemment.

Two Lovers

Un autre exemple, celui d’une des dernières scènes du film, lorsque Leonard prêt à partir attend Michelle dans la cour de l’immeuble, illustre la façon dont les choix techniques conduisent à produire cette qualité, pratiquement imperceptible mais essentielle. Michelle correspondrait à une idée que Leonard se fait d’elle, complètement différente de la réalité. Elle n’est pas ce que Léonard imagine. Pour transcrire cette proposition littéraire en proposition cinématographique, James Gray filme Gwyneth Paltrow sous une ombre verte noire qui ne provient de nulle part (sans source dans la réalité de la scène), avançant de loin dans le corridor où l’on devine simplement son corps comme la silhouette d’un personnage inconnu mais que l’on va redécouvrir rempli de déception. James Gray a supprimé les bruitages des pas, pour rendre l’entrée plus mystérieuse. Il a aussi demandé à l’actrice de s’approcher au plus près de la caméra afin que sa beauté soit légèrement déformée. La scène s’ouvre sur un plan en contre plongée qui isole le personnage de Phoenix, face au mur des apparences. Le travail sur le son, qui mélange des bruitages de l’océan, du métro, de la ville, de travaux urbains, du vent, est aussi destiné à renforcer de manière inconsciente le trouble de Léonard. Le cinéma devient du cinéma lorsque tous ces outils fonctionnent ensemble pour donner au spectateur une sensation mémorable.

Altérer l’image, c’est la modifier légèrement à l’aide des techniques du cinéma, presque imperceptiblement, pour arriver à créer une texture apparentée à la douceur du rêve (la « dream-like quality » de Two Lovers) ou à la volupté du noir, celle qui, inspirée des tableaux des grands maîtres, baigne l’image de The Yards. On pourrait apparenter cette recherche à une forme de lyrisme, mais un lyrisme qui laisse sa marque au niveau des impressions intimes du spectateur et non pour l’honneur d’une démonstration formelle de style. Les films de James Gray se différencient donc certainement par la tendresse qui se dégage inlassablement des thèmes à contre-courant de la douceur. Dès lors, puisque la pensée de l’auteur est conditionnée par la recherche d’une sensation, une « vérité plus grande » que celle du réalisme, il n’est pas étonnant que d’un film policier à un film d’amour, on puise repérer les mêmes mécanismes de fonctionnement. Si James Gray parvient – ou du moins tente de parvenir – à ce niveau d’exigence, c’est qu’il supervise et envisage toutes les étapes du processus de création. Il rédige lui-même tous ses scénarios et peint les aquarelles, voire les story-boards entiers (ci-dessus pour Little Odessa), censées fournir la charte visuelle des films.

Altérer l’image, c’est la modifier légèrement à l’aide des techniques du cinéma, presque imperceptiblement, pour arriver à créer une texture apparentée à la douceur du rêve (la « dream-like quality » de Two Lovers) ou à la volupté du noir, celle qui, inspirée des tableaux des grands maîtres, baigne l’image de The Yards. On pourrait apparenter cette recherche à une forme de lyrisme, mais un lyrisme qui laisse sa marque au niveau des impressions intimes du spectateur et non pour l’honneur d’une démonstration formelle de style. Les films de James Gray se différencient donc certainement par la tendresse qui se dégage inlassablement des thèmes à contre-courant de la douceur. Dès lors, puisque la pensée de l’auteur est conditionnée par la recherche d’une sensation, une « vérité plus grande » que celle du réalisme, il n’est pas étonnant que d’un film policier à un film d’amour, on puise repérer les mêmes mécanismes de fonctionnement. Si James Gray parvient – ou du moins tente de parvenir – à ce niveau d’exigence, c’est qu’il supervise et envisage toutes les étapes du processus de création. Il rédige lui-même tous ses scénarios et peint les aquarelles, voire les story-boards entiers (ci-dessus pour Little Odessa), censées fournir la charte visuelle des films.

Et après ?

Ainsi, James Gray filme des univers identifiables car il croit fortement que les aventures de ses personnages sont des métaphores de la vie réelle telles que l’essence subjective du désir et la poursuite de ce qu’on ne peut obtenir. À ce titre, il élabore une œuvre aussi universelle que personnelle où la poésie se trouve dans la nature, dans la beauté d’un paysage que le vent anime par hasard, dans la déclaration improvisée d’un acteur qui creuse en même temps les possibilités de l’œuvre (celle de Joaquin Phoenix à Gwyneth Paltrow dans Two Lovers), dans l’humanité de tous les personnages, aussi bien que dans des formes plus mélodramatiques, le tout impliquant à la fois la maîtrise de l’œuvre, la perte de contrôle, la vision et la chance.

The Immigrant

La capacité du cinéaste à parler de son œuvre de façon si claire et cohérente dans tous ses commentaires prouve que son travail entier est réfléchi, qu’il n’y a pas de hasard dans l’effort et le résultat. La logique du geste et de l’écriture est complète. Il n’est pas étonnant de constater qu’en 20 ans d’activité, le cinéaste n’a réalisé que cinq films, allant jusqu’à réfléchir sept ans à la conception de La Nuit nous appartient. Une autre difficulté se pose, celle que James Gray et Steven Soderbergh appellent « le grand dilemme ». Le cinéma doit être entendu selon le double jeu de la logique des studios – le système financier qui le supporte et qui peut modifier la trajectoire artistique – et de l’ambition personnelle. Ainsi, il serait faux de considérer James Gray comme un cinéaste indépendant.

Enfin, il est intéressant de constater que son prochain projet est un film de science-fiction, l’imaginaire débordant cette fois entièrement du cadre premier. Nous attendons avec impatience de voir comment le cinéaste réussira à le maîtriser.

Tristan Bergé

Toujours prêt à parcourir le monde, de Lyon à New York, de Turin à Paris, Cannes ou Bordeaux, pour découvrir dans un Festival l'expérience de cinéma unique et transcendante, immémorable. Et puis écrire, écrire sur ces sensations pour les célébrer et les faire partager, car le cinéma est avant tout une aventure collective.

Related Posts

10 octobre 2025

The Handmaid’s Tale : les contradictions d’une dystopie sous l’ère Trump

The Handmaid’s Tale, c’est l’adaptation télévisée d’une dystopie des années 80,…

Magnifique article qui m’a appris beaucoup sur un cinéaste qui est un de mes préférés.

Merci Tristan!

Que l’on me dise qui est l’auteur de cette merveille…