Un chef-d’œuvre et beaucoup de navets. Voilà à peu près le constat habituel que l’on peut faire sur la franchise Halloween. Il serait difficile d’aller contredire cette affirmation tant la série a effectivement accumulé les mauvais films. Toutefois, sans renverser cette tendance, une vue d’ensemble permet de constater le cachet plus ou moins unique de la franchise. Si l’opus initial est considéré à juste titre comme une œuvre séminale pour le genre, le tableau complet peut l’apparaître tout autant. À partir du chef-d’œuvre de John Carpenter, les suites forment une addition de toutes les possibilités pour prolonger son histoire. Au-delà de mécaniques demeurant semblables, chaque film propose une optique bien particulière : suite directe, anthologie, bigger & louder, exploitation passive, réinvention nonsensique, hommage respectueux, réactualisation à la mode, déconstruction et reconstruction du mythe… Les résultats furent très disparates mais dénotent un cas rare de saga qui s’emploie régulièrement à se réinventer. A contrario de séries concurrentes comme Vendredi 13, on est loin de l’idée couramment admise selon laquelle chaque épisode est interchangeable. Cette évolution de la série est finalement logique par rapport à son personnage principal, être présenté comme un mal à l’état pur sur lequel on peut projeter ce que l’on veut.

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Trente-cinq ans après sa sortie, Halloween demeure un des plus grands films d’horreur jamais réalisés (et ce quoiqu’en pensent les plus jeunes générations). Ce statut est bien mérité pour un long-métrage qui ne pouvait pourtant guère rêver d’une telle consécration. Longtemps titulaire du titre de film le plus rentable jamais conçu, Halloween reste avant tout une production modeste. Le projet part d’une simple commande par le producteur Irwin Yablans. Celui-ci souhaite monter un film d’horreur du nom de Babysitter Murders (titre évocateur si il en est). Pour Yablans, il y a là un thème universel à exploiter puisque pratiquement tout le monde a été ou a eu une babysitter. Ça parle à tout le monde et donc ça attirera forcément du peuple en salles. Sortant tout juste d’Assaut, John Carpenter est approché pour écrire et tourner le film. Le futur réalisateur de New York 1997 se vante alors de pouvoir le réaliser pour juste trois-cent mille dollars avec un tournage de trois semaines. En imposant lui-même ces conditions drastiques (mais avec lesquelles il a déjà brillamment composé sur Assaut), il obtient le poste et surtout une totale liberté artistique. A partir de celle-ci, Carpenter va faire sienne la commande et y injecter au passage une bonne part de sa cinéphilie. Ce qui conduit justement à s’interroger sur l’attribution de son caractère fondateur.

Néanmoins, Carpenter ne se cache pas de ses influences. La plus revendiqué reste bien sûr Alfred Hitchcock et surtout Psychose. Les clins d’œil ne manque d’ailleurs pas dans le film. Le docteur Loomis, psychiatre poursuivant le serial-killer Michael Myers, emprunte son nom à l’amant de l’héroïne de Psychose. Héroïne incarnée par Janet Leigh qui n’est autre que la mère de Jamie Lee Curtis, l’actrice principale d’Halloween (fort heureusement non engagée seulement pour ce lien de parenté). De Hitchcock, on retrouve également ce désir d’une mise en scène méticuleuse où la terreur se construit sur un contexte d’authenticité. Ce qui se raccorde avec les intentions initiales de Yablans pour le projet. Quant à la musique, Carpenter utilise une répétition d’accords simples mais percutants, à la manière de celle de Bernard Herrmann. Néanmoins, si Psychose comporte les prémisses du genre qu’allait devenir le slasher, ceux-ci se concrétiseront quatre ans avant Halloween avec Black Christmas. Tueur en série insaisissable, jeunes adolescents livrés à eux-mêmes, héroïne féminine comme seul bastion contre le mal, meurtres traumatiques, choix d’une date emblématique… Pour beaucoup, le film de Bob Clark est le vrai créateur du genre et non Halloween. Là encore, Carpenter ne réfute pas ces nombreux points communs. Il serait d’ailleurs mal placé puisqu’il discuta à une époque avec Clark d’un éventuel Black Christmas II. Selon les dires de Clark, le tueur y aurait repris ses forfaits un an après les événements du premier film mais aurait troqué la fête de la saint-sylvestre pour celle de la Toussaint ! Des similitudes alarmantes mais doit-on pour autant enlever tout crédit à Carpenter et sa scénariste Debra Hill ? Très certainement pas. Comme le note James Rolfe (aka l’AVGN) à propos de Black Christmas, on pourrait creuser des siècles sur quoi attribuer à qui. Le fait est que si Black Christmas réunit tous les ingrédients du slasher, c’est Halloween qui va le perfectionner pour obtenir un véritable mètre-étalon.

Pour autant, le tournage d’Halloween ne se déroule pas dans une ambiance de prétention asphyxiante. Au contraire, les partis prenants n’hésiteront jamais à évoquer une atmosphère détendue et de débrouille. Ainsi, alors que Nick Castle assistait au tournage dans le seul but de s’instruire sur la fabrication d’un film, Carpenter le met à contribution en lui faisant incarner la silhouette de Myers. Pour autant, cette ambiance conviviale ne se place pas en contradiction avec la certaine exigence que réclame le cinéaste. L’ouverture le démontre amplement. Celle-ci est d’ailleurs une bonne manière de juger comment Halloween perfectionne la recette de Black Christmas. Les deux films proposent une vue subjective du tueur qui s’introduit à l’intérieur d’une maison. Le plan dans Black Christmas décrit tout le parcours du tueur en l’interrompant pour montrer les futures victimes discutant dans le salon. L’angoisse naît de cette mise en parallèle. Elle culmine jusqu’au moment où la menace alors externe prend place à l’intérieur du bâtiment. Halloween se construit lui comme un plan-séquence en continu. La mise en scène nous place aux premières loges du spectacle d’horreur auquel on s’attend. Car c’est ce que le public est venu voir en payant sa place après tout ? Il est venu voir un film où il se passera des choses terrifiantes et abominables. Ses envies se superposent d’une certaine manière avec celle d’un tueur. Rien de plus naturel alors de lui faire partager son point de vue. Le déroulement méthodique et ininterrompu du plan répond à toute cette satisfaction en débouchant sur le meurtre sanglant d’une jeune fille nue. La séquence se poursuit néanmoins et ce long plan va se terminer par un terrible contrechamp. Il se révèle alors que le point de vue proposé et adopté pour satisfaire notre soif d’horreur est celui d’un enfant. Carpenter crée là un choc émotionnel très fort, bien supérieur aux sentiments éprouvés sur Black Christmas. La simple révélation de la nature du tueur est choquante mais elle est décuplée par le sentiment d’immersion provoquée par la mise en scène. En faisant passer nos envies les plus terribles par la figure de l’enfance, c’est comme si notre propre part d’innocence venait d’être souillée.

On pourrait voir dans cette sorte de culpabilité le premier jalon d’une œuvre souvent taxée de puritanisme. L’argument principal de cette théorie reste le fait que les jeunes femmes buvant et baisant meurent alors que la fille vierge survit. Carpenter se défend bien sûr que ce fût son intention. Il s’agit plus d’une résultante de la complémentarité de Carpenter avec Debra Hill. Lors de l’écriture du scénario, leur travail est très segmenté. Hill s’occupe de la construction des personnages et de leur rapport. Elle apporte ainsi à l’histoire toute l’authenticité nécessaire pour qu’on s’attache à ces protagonistes (et les ados boivent et baisent jusqu’à preuve du contraire). Carpenter, lui, s’occupe plus de définir la notion de mal et la dimension mythologique du récit. À l’authenticité des personnages, il appose ainsi une approche du conte avec les enseignements souvent rigides que ceux-ci peuvent contenir.

Michael Myers se définit comme le mal suprême arpentant la terre dans le seul but de tuer son prochain. Néanmoins, Halloween est loin de poser de manière si inflexible cette notion d’un mal abstrait. Cela ne sera finalement qu’entériné par les épisodes suivants. Myers est encore présenté comme un homme. Il a ainsi des besoins comme l’indique cette scène où il a tuer un chien pour s’en nourrir. On verra même son visage lors du climax. Ce qui tend à s’interroger sur les motivations de Myers à se lancer dans une saga meurtrière ? Une scène donnerait la réponse à cette question. En classe, l’héroïne Laurie Strode étudie un texte de Samuels sur le destin. Débarrassé de toute notion religieuse, il est établit que le destin est comme une force de la nature équivalente à l’eau, le feu ou le vent. C’est une montagne immuable, un obstacle auquel on ne peut échapper. Myers est devenu en quelque sorte l’instrument de ce destin. Comme le note son masque blanc dénué d’émotion, il s’est extrait du monde rationnel pour accomplir le mythe tel qu’il doit être. Avant même le début de ses méfaits, les enfants s’effraient entre eux en évoquant le croquemitaine. Myers ne semble être motivé que par la nécessité d’assurer la pérennité de cette figure. Pour cela, il lui donnera réalité l’espace d’une nuit. Si Myers apparaît invulnérable durant tout le film et doté d’un surprenant pouvoir d’ubiquité, ça n’est que dans les dernières minutes qu’il acquiert l’immortalité. Recroquevillée dans un coin et terrorisée, Strode demande à Loomis si Myers était le croquemitaine. Loomis ne peut que lui confirmer et par cette affirmation, il scelle le mythe. La légende a prit forme et le corps inanimé de Myers disparaît dans la nuit. La note finale est tétanisante en nous laissant sur ces images de banlieue si reconnaissables rythmées par les bruits de respiration du tueur. En sortant de la salle, le spectateur n’a plus qu’à craindre que la légende ne s’invite chez lui.

Par rapport à la concrétisation du mythe, il est à noter le rôle particulier tenu par celui censé être sa Némésis. En effet, Loomis apparaît moins comme un adversaire que comme un instrument supplémentaire du destin. Après tout, c’est lui qui octroie à Myers l’immortalité par ses paroles. Ceci est des plus ironiques en raison de la caractérisation du personnage. Loomis est un psychiatre, un homme de science qui doit donc jeter un regard pragmatique sur le monde. Or il apparaît ici comme le dernier des illuminés. Ses années d’examen sur Myers l’ont conduit à le considérer non plus comme un individu mais comme le mal à l’état pur. En alertant avec virulence les autorités sur le danger constituant son patient, il ne fait que renforcer l’aura et la puissance de ce dernier. Une scène joue avec amusement sur cela. Surveillant l’ancienne maison de Myers, Loomis voit une bande d’enfants s’en approcher. Depuis le meurtre initial, la maison est réputée hantée et le groupe oblige un de ses membres à y pénétrer. Sachant qu’un danger plus grave couve, Loomis prend une terrifiante voix d’outre-tombe pour faire fuir les enfants. Bref, à son insu, il ne fait que rependre un peu plus les légendes. En passant, Carpenter aurait voulu initialement confier le rôle à Peter Cushing. Il s’agissait là d’un choix judicieux que d’utiliser l’image du Van Helsing des Dracula de la Hammer pour conter cette nouvelle forme de lutte contre le mal. Face au refus de Cushing, il se serait bien rabattu sur Christopher Lee mais celui-ci refusera également (et le regrettera amèrement par la suite).

Au final, les spectateurs comme les habitants d’Haddonfield n’oublieront pas cette sinistre nuit. Il en ira de même de Laurie, seule survivante du massacre qui aura découvert ses amis dans une maison transformée en macabre train fantôme. Carpenter revendiquera là encore ces effets de fêtes foraines à base d’apparitions et de surgissements. Suite au succès du film, le genre va les sur-employer dans les années qui suivent. Ces copieurs omettront qu’à travers celle-ci, le cinéaste retranscrivait des peurs bien plus ancestrales et profondes.

LA NUIT ÉTERNELLE

Comme démontré plus haut, la fin d’Halloween résulte avant tout de la logique du récit. Malgré la frustration que peut ressentir le spectateur à posteriori, elle n’est fondamentalement pas une porte ouverte à une potentielle suite. D’ailleurs, Carpenter n’est aucunement intéressé par la perspective de raconter la même histoire. En ce sens, son long-métrage suivant, Fog, s’aventure dans un domaine résolument fantastique. Il découvrira malheureusement qu’il est plus difficile d’effrayer le public avec des fantômes qu’avec un homme armé d’un couteau. Sans être un bide colossal, Fog convainc moins l’audience que son prédécesseur. S’assumant comme un bon capitaliste, Carpenter finit alors par accepter la mise en chantier d’un Halloween II. Flairant toujours les bons coups, le nabab Dino De Laurentiis est en effet prêt à s’associer avec les producteurs Irwin Yablans et Moustapha Akkad pour investir une coquette somme dans cette suite. Néanmoins, Carpenter ne fera que la produire et l’écrire. Cela semble déjà bien assez pour lui. Toujours accompagné de la fidèle Debra Hill, il s’emploie en effet à cette tâche pécuniaire sans grande motivation. Comme il le racontera ultérieurement dans le documentaire A Cut Above The Rest, le cinéaste carburera à la Budweiser pour boucler le script. Cela explique sans mal le sérieux manque de finition du produit final.

Sur le papier, nous sommes pourtant face à la suite idéale. Bien que trois ans séparent la production des deux films, il est choisi de situer l’action sur la même nuit. Le prologue reprend la fin du premier long-métrage avec une seule petite modification (le visage de Myers reste désormais dans l’ombre) et on enchaîne sur une spéculation des événements suite au massacre. L’idée est plutôt attrayante, surtout qu’une bonne partie de l’équipe originelle est reconstituée. Outre Carpenter et Hill, le casting retrouve ses personnages et certains techniciens comme le directeur de la photographie Dean Cundey reprennent leurs places. Toutefois, l’ambiance n’est plus la même. Halloween II bénéficie de moyens plus conséquents et l’équipe sait désormais dans quoi elle s’aventure. En résulte, un fort sentiment de voir une tentative d’émuler la formule miracle du premier épisode. Malgré l’optique prise et quelques idées séduisantes (l’allusion à la légende urbaine sur les pommes remplies de lame de rasoir), cette suite ne convient guère. On peut même se demander jusqu’à quel point l’élément central de l’intrigue ne ruine pas l’aura du précédent film. Il s’agit évidemment de cette révélation où l’on apprend que Laurie est en fait la sœur de Michael Myers. La justification de l’acharnement de ce dernier mute et entrave quelque peu la dimension mythologique précédemment posée. D’un autre côté, on pourra y voir une tentative de prolonger le sentiment de peur du premier opus. Notre part d’innocence y était contaminée par un mal sévissant dans un environnement sécurisé. Ici le mal se fait donc encore plus proche puisque s’incarnant au sein même du cocon familial. Mais le concept fait du surplace et apparaît comme un artefact sensationnel vidé de toute substance à l’image du reste du divertissement.

Même les plus proches collaborateurs de Carpenter ne sont pas dupes. Le réalisateur de The Thing souhaite ainsi initialement confier la réalisation à son ami Tommy Lee Wallace, directeur artistique et monteur sur Halloween. Ce dernier n’hésitera pas à refuser devant l’indigence du script. Même s’il s’attèle à la tache, le réalisateur Rick Rosenthal ne fait pas non plus preuve d’un grand enthousiasme et le résultat se voit à l’écran. Suite aux piètres retours des projections-test, Carpenter devra lui-même reprendre la caméra pour tourner des scènes supplémentaires. Son apport le plus célèbre restera le meurtre du jacuzzi, hommage aux Frissons De L’Angoisse de Dario Argento. Mais ça ne sauve guère le film. L’opération est toutefois un succès. Le film rapporte dix fois sa mise sur le sol américain et Carpenter a touché son chèque. Au passage, il a pu écrire une fin sans porte ouverte puisque Myers y est purement et simplement exterminé. L’affaire est donc bouclée. À moins que…

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT

Bien que Myers finisse carbonisé à la fin du second opus, un troisième film est envisagé. Comment faire alors ? Carpenter trouve la solution en écartant purement et simplement le tueur au masque blanc. Il ne s’agirait plus de conter les méfaits du serial-killer mais de faire évoluer la franchise vers une anthologie d’histoires autour de la fête d’Halloween. Une perspective qui enchante le réalisateur engagé pour travailler dessus : Joe Dante. Ce dernier fait équipe avec le scénariste Nigel Kneale, principalement connu pour la série des Quatermass (dont Carpenter est un grand fan). Libéré de toutes contraintes, Kneale écrit ainsi une histoire s’éloignant radicalement des règles du slasher fixées par les deux précédents épisodes. Suite au meurtre étrange d’un de ses patients, un docteur enquête avec la fille de celui-ci afin de résoudre ce crime. Leur investigation les conduit à une importante fabrique de masques d’Halloween. Alors que le 31 octobre approche, il découvre que l’usine est dirigée par une secte qui va déclencher l’apocalypse par le biais de leurs masques. Rien à voir donc avec les autres épisodes. Le seul lien s’établirait donc sur la notion de mythe puisque la motivation des méchants est de redonner toute son aura à la célébration d’Halloween. Un lien plus que succinct et cela va coûter cher au film.

Globalement, le public rejettera en masse l’orientation prise en réclamant Myers à torts et à cris. Bien sûr, la critique ne prend pas en compte la qualité même du film en question. Or celui-ci demeure plus que correct. Si le long-métrage avait été juste excellent, le public aurait peut-être suivi. Mais il s’avère être juste un petit divertissement honnête. La problématique pourrait tenir au changement de réalisateur. Par beaucoup d’aspects, il semble clair que le script de Kneale était destiné à Dante. On retrouve en effet des penchants satiriques qui sont absolument dans les cordes du réalisateur des Gremlins. Il n’y a qu’à prendre cette menace. Les marchands de jouets sont réduits à l’état d’assassins endoctrinant les enfants avec leurs perpétuels messages promotionnels. D’ailleurs, c’est par le biais de la publicité que le cataclysme se produira. Dante quittera toutefois la production pour tenir d’autres engagements. Bien plus séduit par ce script que par celui du deuxième opus, Tommy Lee Wallace accepte de reprendre le poste de réalisateur. Toutefois, le scénario est corrigé pour se rapprocher plus de son ton. Sans renier ces penchants humoristiques, le long-métrage accentue le côté horrifique. L’horreur atteint son paroxysme dans la scène la plus célèbre du film. Le directeur de l’usine va offrir au héros une démonstration de son opération diabolique. Une famille, dont un enfant portant un des fameux masques, est enfermée dans une salle de test. Le message publicitaire est envoyé à la télévision et celui-ci envoie des signaux au masque. Ce dernier fait littéralement fondre le visage de l’enfant duquel sortiront un flot d’insectes et un serpent. Une scène pour le moins traumatisante qui a bien sa place dans le panthéon du cinéma d’horreur. Kneale, lui, n’appréciera pas du tout le résultat. Face à tant de violence, il réclame que son nom soit retiré du générique.

Un avis assez radical mais qui pointe un certain problème du produit final. Au-delà d’un rythme un brin mou, Halloween : Le Sang Du Sorcier n’arrive pas à combiner brillamment les aspects purement horrifiques et humoristiques. Une problématique qui culmine dans une des dernières scènes où le héros subit les multiples assauts d’un robot mal en point mais toujours acharné. Un comique de répétition bien géré aurait pu sauver une scène juste embarrassante à l’écran. Reste néanmoins que le spectacle a ses qualités entre une fin désespérée rappelant les meilleurs films de Carpenter et le travail sérieux de ses techniciens (Carpenter reste à la musique, Cundey à la photographie).

HARDER, (NOT) BETTER, FASTER, STRONGER

Il est généralement considéré que c’est à partir de cette détestable réception que Carpenter s’écarte de la franchise. C’est toutefois quelque peu inexact. Effectivement, l’impopularité de ce troisième opus bloque la franchise. Pour la faire repartir, il faudrait pouvoir revenir aux racines et réussir à proposer une nouvelle histoire. Carpenter et Hill trouvent alors un concept porteur qui pourrait satisfaire tout autant les spectateurs qu’eux-mêmes. Il s’agirait de revenir à Haddonfield plusieurs années après le massacre et de voir quel a été l’impact sur la ville. Le pitch revient ainsi aux origines de la franchise, tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour explorer la notion de mythe. En 1986, Menahem Golan et Yoram Globus sont intéressés pour récupérer les droits de la série et en produire une suite comme ils ont fais pour Un Justicier Dans La Ville ou Massacre A La Tronçonneuse. Carpenter leur soumet son idée mais celle-ci ne fait pas mouche et l’affaire tombe à l’eau. Carpenter comprend là que tout espoir est perdu quant au potentiel de la série. Apparemment, son seul avenir est de répéter le même sempiternel schéma comme se fut le cas avec le deuxième opus. Carpenter laisse donc l’intégralité des droits à Moustapha Akkab. Sans attendre, la production d’un quatrième opus est lancée.

Sur le principe, c’est fort simple : on refait le premier mais en plus grand. De manière pratique, ça l’est moins. Myers et Loomis sont morts carbonisés à la fin du second opus. Comment les faire revenir ? Originellement, une introduction est prévue dans le but de réinventer la fin de cet épisode et voir comment les protagonistes survivaient à l’explosion. L’idée, coûteuse, est abandonnée et le film s’ouvre sans explication avec les personnages à peine brûlés au troisième degré. Myers est dans le coma depuis tout ce temps et va profiter d’un transfert pour s’échapper. Il se rend à Haddonfield pour aller tuer… euh pour tuer qui au fait ? En effet, il est hors de question de faire revenir le personnage de Laurie Strode. Jamie Lee Curtis en a assez soupé du slasher et l’actrice est trop attachée au rôle pour pouvoir être remplacée. On nous sort donc un nouveau personnage avec Jamie Lloyd, la fille de Laurie tout juste âgée de dix ans et incarnée par la craquante Danielle Harris. Quant à Laurie, elle est morte dans un accident de voiture comme nous en informeront les dialogues. Voilà, Myers a un membre de sa famille à zigouiller, l’excuse est posée, tout peut péter. Et ce ne sont pas des paroles en l’air.

Le choix du réalisateur synthétise grossièrement cette approche. La réalisation incombe en effet à Dwight H. Little dont le domaine de prédilection est plutôt l’action. Il le démontrera dans la suite de sa carrière en filmant les exploits de Steven Seagal dans Désigné Pour Mourir et de Brandon Lee dans Rapid Fire. Voilà qui donne une idée de ce à quoi s’attendre. Virant le raffiné cinémascope au profit d’un ratio 1.85 plus rentre-dedans, Michael Myers est transformé en un véritable clone de Terminator. Un comble puisque le cyborg du film de James Cameron s’inspire en partie de notre tueur de la Toussaint. Myers ne fait donc pas dans la dentelle. Il fait exploser une station service, poursuit ses victimes jusque sur le toit d’une maison, bute des péquenauds en s’accrochant à un pick-up roulant à fond la caisse et finit par périr après qu’une dizaine de rednecks aient vidés leurs pétoires sur sa gueule. Une surenchère aussi ahurissante qu’amusante mais omettant juste que le film est censé verser dans l’horreur. Ce que viendront rappeler les projections-test entraînant quelques reshoots. Little n’y est pas convié et c’est le maquilleur John Carl Buechler (également réalisateur de Vendredi 13 : Un Nouveau Défi) qui est chargé de rajouter du gore. L’apport le plus important sera ce passage où Myers broie la tête d’un type à mains nues.

Bref, Halloween : Le Retour De Michael Myers est uniquement animé par ce désir d’exacerber de la manière la plus superficielle possible la recette initiale. Le propos même de la franchise passe à la moulinette de cette machinerie pachydermique. Loomis a définitivement abandonné toute caution scientifique pour jouer les hystériques de service beuglant à qui veut l’entendre que le mal est parmi nous. La massue est enfoncée lorsqu’il croise un prêtre zarbi qui lui confie traquer également une autre forme du malin. Ce qui s’avérait une subtile réactualisation et réflexion sur les légendes vire au prêchi-prêcha religieux gentiment ridicule. Quant à la fin voulue choquante, elle offre une illustration inexplicablement littérale de la contamination par le mal. Après la mort de Michael Myers, Jamie va ainsi tuer sa mère adoptive de la même manière que son oncle au début du premier opus. Le seul mérite de ce flot d’énormité est d’être constant et donc ne pas laisser le temps de s’ennuyer. On n’aura pas droit à ça pour le film suivant.

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Après avoir pratiqué la surenchère, vers quoi peut s’orienter la série ? Une bonne question à laquelle les producteurs peinent à répondre. A force de surenchérir, le grotesque risque non pas d’être atteint (ça, c’est déjà fait) mais d’atteindre un point de non-retour. Il conviendrait donc de renouveler la série. Sauf que la réinvention, ça a donné Le Sang Du Sorcier que tout le monde a détesté. En l’absence de force créative en présence, la situation est pour le moins tendue et se sent globalement sur ce cinquième opus. L’action reprend un an après les événements du précédent film. Jamie est dans une institution suite à l’agression de sa mère adoptive. Elle n’en garde aucun souvenir et est désormais muette. Loomis la surveille en sachant très bien que le mal va resurgir. De ce point de base simpliste, la série tente de jongler entre exploitation passive des codes de la série et un renouvellement de ses composantes. Bref, ça fait à peu près tout et rien.

Globalement, l’épisode est plus que classique dans son déroulement. Myers a pu s’échapper après la fusillade du quatrième opus, est resté dans le coma jusqu’au 31 octobre, se réveille, bute le mec qui l’a soigné tout ce temps (petit ingrat va) et débarque en ville pour tuer du djeunz. La formule opportuniste et sans inspiration est bien employée. La technique du bigger & louder reste partiellement présente. C’est le cas dans la caractérisation de Loomis virant au psychotique et allant jusqu’à agresser la petite Jamie, ainsi que dans les scènes d’horreur (Myers coursera ses victimes en voiture). L’opportunisme de l’épisode est d’autant plus frappant que la série finit par plagier ses propres copieurs. Dans le premier acte, Rachel, belle-sœur de Jamie ayant survécu au précédent opus, se fait tuer. Une manière de rappeler que personne n’est à l’abri et qui a déjà été employée dans les suites de Vendredi 13 et Les Griffes De La Nuit. La scène de la grange où Myers liquide d’un coup plusieurs adolescents n’est guère éloignée du troisième Vendredi 13. Même les quelques tentatives de réinvention proviennent d’ailleurs. Dans le sixième Vendredi 13 sorti l’année précédant ce cinquième épisode, il était introduit un personnage aux pouvoirs télékinésiques. Halloween : La Revanche De Michael Myers s’engouffre dans la voie du parapsychique en collant un lien télépathique entre Jamie et Michael. Une idée qui nous vaut des scènes de transe pour le moins désolantes. Il en va de même pour cet homme en noir qui traverse tout le film. Débarquant sans prévenir dans le récit, ce personnage mystérieux ne montrera jamais son visage et ne dira pas un mot. Qui est-il ? Que fait-il ici ? Que veut-il ? On ne sait pas et probablement lui non plus. Son lien avec Michael Myers demeurera inexplicable et il servira juste au final à faire évader Myers de prison après sa capture. Au bout du compte, le personnage apparaît comme une sorte de sonde chargée de voir si le spectateur est prêt à accepter l’incursion de nouvelles pistes dans la franchise. En l’état, c’est un élément aussi incongru que ridicule.

Reste toutefois une section du film où le renouvellement présente un véritable embryon d’idée. Dans le dernier acte, la police tente de monter un piège en attirant Myers dans sa maison par le biais du lien télépathique avec Jamie. Bien sûr, rien ne va et Myers bute tout le monde. Ne reste plus que Michael et Jamie qui vont devoir régler leurs différends dans la bâtisse familiale. Un angle d’attaque pour le coup assez pertinent et même touchant qui culmine lorsque Myers accepte d’enlever son masque pour montrer son reste d’humanité à Jamie. Il est d’ailleurs à noter que la production hésita entre laisser le visage dans l’ombre ou le montrer. Le débat durera même un certain temps et le studio KNB travaillera sur un projet de visage défiguré. Il sera toutefois décidé de laisser le visage hors-champ. Un choix judicieux et permettant de conserver l’intérêt d’un des rares moments d’inspiration de cet opus.

TOUT EST CONNECTÉ (OU PRESQUE)

Malgré un succès commercial qui ne se dément pas, le public a bien du mal à suivre les élucubrations de la franchise. A l’issu de ce cinquième opus, la série est donc mise en veille. Elle ne se réveillera qu’avec l’arrivée dans la danse d’un nouveau protagoniste : le studio Dimension. A l’instar de la Cannon dans les 80’s, Harvey et Bob Weinstein désirent récupérer les droits pour produire de nouvelles suites. Les frangins ont déjà pratiqué cette opération avec la franchise Hellraiser. L’affaire est conclue et la conception d’un sixième épisode est lancée. Oui mais comment ? La question reste éternelle et insoluble. Avec amusement, Carpenter propose un pitch où Myers est capturé et, comme il ne peut être tué, serait projeté dans l’espace (un sort que connaîtra finalement Jason Voorhees quelques années plus tard). C’est pourtant une optique sérieuse qui est envisagé. Le scénariste Daniel Farrands se met à la tâche en exploitant l’absence totale d’explications sur l’homme en noir du précédent épisode. Par ce dernier, il désire construire un épisode qui redonnera toute sa cohérence à la franchise. Il inclut par là Le Sang Du Sorcier. L’homme en noir devient ainsi le chef d’une secte assez similaire à celle de cet épisode déconnecté du parcours de Michael Myers. La secte a lancé une malédiction sur ce dernier pour qu’il devienne une arme capable de rependre une peur ancestrale oubliée.

Enfin ça, c’est plus une interprétation des faits contenus dans le film. Ce que veut véritablement la secte reste plus ou moins flou. Quant à la manière d’atteindre ce but déjà peu déterminé, il est encore plus abscons. Il faut dire que Farrands n’aura pas eu l’opportunité d’offrir une version finale à son script et la conclusion du film sera constituée par une combinaison de plusieurs manuscrits. De ce fait, les manigances de la secte deviennent pour le moins nébuleuses. On se demandera ainsi pourquoi il convient d’accorder tant d’importance au bébé de Jamie (engrossée par Michael, et oui c’est glauque) alors que l’objectif serait de reporter la malédiction sur un autre enfant lié à la famille Strode. Le concept de la secte pouvait déjà être difficile à accepter et en partant dans tous les sens, le scénario rend l’idée d’autant plus saugrenue. Le film se partage ainsi entre une logique de slasher pour le moins plan-plan et des palabres explicatives fort peu convaincantes. Il faut dire que Farrands n’est guère épaulé par le travail peu inspiré du metteur en scène. Originellement, les Weinstein projettent de remettre la réalisation à Peter Jackson ou Fred Walton. Ils rejettent toutefois rapidement l’idée d’engager un cinéaste à trop forte personnalité. Ils ont déjà eu assez de problème comme ça sur Hellraiser : Bloodline. Confié initialement au maquilleur Kevin Yagher, la production fut une catastrophe totale. Absolument insatisfait par le travail de Yagher, les Weinstein le vireront pour rendre le projet plus commercial à leurs yeux. Une bonne partie du film fut ainsi retournée par Joe Chappelle. C’est tout logiquement qu’ils choisiront ce valet obéissant pour tourner Halloween : La Malédiction De Michael Myers. Ça leur sera utile par la suite.

De manière prévisible, les projections-test s’avèrent être un désastre. Le principe de la secte ne passe définitivement pas. Le bon sens voudrait que la copie soit revue pour réarranger l’histoire et lui donner une véritable cohérence. Il est toutefois décidé que le résultat est ennuyeux car son statut de slasher n’est pas assez prononcé. Une large série de modifications est ainsi planifiée. Farrands n’est absolument pas convié à l’opération et Chappelle se chargera de satisfaire le cahier des charges tout seul. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le bonhomme n’aura pas peur de pousser le gore jusqu’à l’absurde le plus complet. Par exemple, un personnage meurt électrocuté dans le premier montage. Et bien maintenant, la force de l’électrocution est telle que sa tête explose !!! Mais c’est surtout la fin qui est radicalement modifiée. Les références à la secte qui ont dérangé le public sont éliminées au maximum. La conclusion remplace le rite sacrificiel par une plus traditionnelle scène de massacre dans l’hôpital. Ne s’accordant guère avec le reste de l’histoire et alignant plein de détails bizarres (tels des fœtus dans des aquariums), cette nouvelle fin rend l’affaire encore plus incompréhensible. Chappelle en profitant au passage pour se lâcher encore plus dans les effets clippesques, le résultat s’enfonce un peu plus dans sa débilité.

La fin initiale d’un côté et la fin « améliorée » de l’autre : pas exactement la même ambiance

Cette version corrigée opportunément nommée Director’s Cut arrivera pourtant à remplir son contrat sous l’angle économique. En effet, elle récupérera trois fois sa mise sur le sol américain. Ça ne l’empêchera pas de se faire huer de toutes parts. Si le montage originel nommée Producter’s Cut est aujourd’hui largement trouvable sur le net, il reste un produit fort médiocre dont le seul mérite est de clarifier les intentions d’origine. Un an plus tard, Scream viendra donner un grand coup de balai dans le genre pour le meilleur et le pire. N’empêche qu’à l’aune de machins pareils, celui-ci était définitivement utile.

ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE

Après une telle débâcle, il allait falloir remonter la pente. Dans un premier temps, rien n’indique toutefois que ça sera le cas. Engager pour écrire le scénario, Robert Zappia travaille sur un traitement très traditionnel où Michael Myers exécute les étudiants d’un pensionnat isolé et déserté pour les vacances. Tout va changer lorsqu’une conjoncture particulière se met en place. Si Scream se voulait le chant du cygne pour le genre, il relance la popularité du slasher. Par ailleurs, le film de John Carpenter va prochainement fêter son vingtième anniversaire. Il convient donc de célébrer l’événement avec un film digne de ce nom. Tout s’emballe lorsque Jamie Lee Curtis fait part de son intérêt à revenir dans la franchise. Du coup, il est décidé de réviser le script de Zappia. Le contexte est conservé mais l’intrigue est entièrement revue pour y intégrer Laurie Strode. Cette réécriture massive ne sera toutefois pas offerte à Zappia mais à Kevin Williamson, tout auréolé du succès de Scream. Ce dernier ne bénéficiera toutefois que d’un poste honorifique de producteur au générique. En effet, le syndicat des scénaristes considérera que le crédit du scénario revient avant tout à Zappia. Plutôt rancunier suite à son éjection, ce dernier refusera l’arrangement financier de Dimension pour retirer son nom du générique. Préférant lui prévenir les risques de se plonger dans un merdier, John Carpenter décline la proposition de prendre en main la réalisation. Celle-ci incombera à Steve Miner qui se sera illustré dans le genre avec les deux premières suites de Vendredi 13.

Halloween : 20 Ans Après nous présente donc Laurie Strode désormais directrice d’école et mère célibataire d’un ado de dix-sept ans. Elle a changé d’identité et sa mort rapportée dans les épisodes précédents n’était qu’un subterfuge pour échapper à son passé. Néanmoins, elle demeure toujours hantée par le souvenir de son assassin de frère dont le corps n’a jamais été retrouvé. Il est ainsi à noter que le long-métrage ne prend pas en compte les événements des épisodes 4 à 6. Aucune mention n’est faite sur Jamie Lloyd et si Myers ne s’est pas préoccupé de traquer sa sœur durant toutes ces années, c’est par une astuce scénaristique plus ou moins fumeuse (il aurait attendu que son neveu ait le même âge que sa sœur dans le premier opus). Initialement, une scène fut pourtant imaginée où une élève présente un exposé sur les meurtres d’Haddonfield en mentionnant le cas de Jamie. Assistant à la démonstration, Laurie finissait dérasée par ce récapitulatif. Histoire de ne pas réveiller de trop mauvais souvenir, la scène fut abandonnée.

En ce sens, ce septième volet se veut un hommage respectueux et enfile les clins d’œil à la franchise. La scène d’ouverture nous réintroduit Nancy Stephens qui tenait le rôle de l’infirmière Chambers dans les deux premiers épisodes. La scène où Laurie se cache sous les tables pour échapper à Myers est issue d’une idée avortée du quatrième épisode. Jamie Lee Curtis partage quelques scènes avec sa mère Janet Leigh qui quittera le film à bord de la même voiture que dans Psychose. Le film se conclut sur la respiration de Laurie renvoyant à celle de Michael à l’issu du premier opus. Dans une scène de classe, une élève utilise le roman Frankenstein pour réintroduire la notion de destin en expliquant que la confrontation entre le créateur et le monstre est inéluctable. Le tout se retrouve servi par une mise en scène renouant avec le format cinémascope. A quelques passages idiots près (Myers flirte parfois avec le bouffon à force de s’en prendre plein la gueule), le résultat est à la fois simple et appliqué. C’est un peu la limite du film. Si ce ton modeste et efficace est sympathique après les précédents opus, elle ne provoque guère de jubilation.

On aurait certes pu rêver d’un épisode qui sache rendre hommage tout en sachant réinventer les fondamentaux de la série. Ironiquement, le scénario comprenait un certain nombre d’idées pour dynamiter un canevas traditionnel. L’intérêt porté aux états d’âme de Laurie était ainsi plus développé que dans le long-métrage final affichant juste quatre-vingt six minutes au compteur (c’est l’épisode le plus court de la série). La pertinence de ces apports pouvait toutefois être questionnée et leur suppression justifiée. La scène d’ouverture originale ne présentait ainsi pas l’infirmière Chambers mais Rachel Loomis, la fille du célèbre docteur. Quant au final imaginé par Williamson, il renvoie aux pires exagérations du quatrième épisode. Le climax se composait d’une course poursuite en bus et hélicoptère où Myers finissait décapité par le rotor. Un côté over the top faisant tâche dans l’optique affichée par ce film anniversaire. Plus pertinente était l’idée de savoir si il fallait faire parler Myers lors de cet ultime face à face. « Laurie » aurait été ainsi le seul mot prononcé par le personnage avant que sa sœur ne le décapite avec une hache. Une fin choc qui épouvantera Moustapha Akkad quant à la possibilité de poursuivre la franchise. Heureusement, une solution est toujours envisageable, aussi idiote soit-elle.

REST IN HATE

Après s’être fait décapité, on pourrait croire que s’en était fini pour Michael Myers. Lorsque les producteurs envisagent un nouvel opus, ils se demandent si ils ne devraient pas réactualiser le concept d’anthologie autour de la nuit d’halloween. Plutôt que de mettre les fans en colère, l’idée est tuée dans l’œuf et Myers tiendra bien la vedette de ce nouvel opus. Mais comment faire pour le ramener d’entre les morts ? Il a déjà été brûlé et flingué de toutes parts mais là, il s’est quand même fait décapité. C’est pas rien ! Et abracadabra, la solution est trouvée. En faite, Myers a assommé un infirmier et lui a fait enfiler ses vêtements avant de lui démolir la mâchoire pour qu’il ne prévienne personne de la supercherie. Le tour de passe-passe scénaristique est déjà bien stupide mais réussit l’exploit d’annihiler toute l’émotion de la conclusion du précédent opus. Voilà qui donne le ton pour le reste de ce long-métrage aussi pompeux que débile.

Car comme le scande le sous-titre, ce huitième opus est censé être une résurrection. En quoi ? Et bien, en pas grand chose techniquement puisque le film se complaît dans les pires archétypes du genre. La résurrection est plus à comprendre dans le choix d’un emballage prétendument hype mais passé de mode dès que le film disparaîtra des écrans de cinéma. Halloween Résurrection est ainsi l’équivalent d’Hellworld pour la franchise Hellraiser, soit un objet pétant plus haut que son cul en balançant des conneries prétendument originales. La prétention de ce nouveau départ se pose ainsi dès la scène d’ouverture où Michael Myers arrive enfin à tuer Laurie de manière assez lamentable (Jamie Lee Curtis accepta de réapparaître uniquement pour l’assurance de ne plus être mise à contribution par la franchise). Les figures de l’ancien temps ont été détruites, place aux nouvelles fraîches et dans le vent. On se rendra rapidement compte qu’on s’est gentiment fait enfler par l’échange.

Halloween Résurrection prend pour excuse une bande de djeunz enfermés dans la maison de Myers dans le cadre d’une émission de télé-réalité. Les candidats n’ont pas été choisis pour leur haut degré intellectuel et l’émission est truquée de bout en bout. Plein d’indices bidon censés expliquer la folie meurtrière de Myers ont été placés sciemment dans la maison et un acteur déguisé comme le tueur se balade de pièce en pièce. Un apport inutile toutefois puisque Myers séjourne réellement dans la cave et s’en ira bouter ces malotrus hors de son domicile. Pour être tout à fait honnête, il y a dans le pitch une base porteuse. Encore faudrait-il que tout l’attirail satirique mis en place soit exploité. Par exemple, si les personnages ont été choisis pour l’émission uniquement pour leur caractère cliché et fonctionnel, il faut que l’histoire joue avec cela. Mais le film n’en fait rien. Revenant aux affaires après le second volet, Rick Rosenthal n’est toujours pas l’homme de la situation. Filmant l’action de manière mollassonne, il laisse le projet se complaire dans le plus horripilant des cynismes. Ses moqueries ne font aucunement mouche et sont d’une autosuffisance insupportable. Les personnages ne ressemblent à rien de connu (mention au black ne parlant que de bouffe) ou sont juste insupportables (difficile de croire que Katee Sackhoff ait obtenu le rôle de la bad ass Starbuck dans Battlestar Galactica après ce grand numéro de pouffe). Mais le summum du foutage de gueule restera la fin. Après une heure et demie de bêtise comme « Michael Myers va tâter le karaté d’un gangsta rappeur », le final va se mettre à critiquer l’exploitation opportuniste de la dimension mythologique du tueur et beugler que ça n’est pas un produit mais quelque chose à prendre au sérieux. C’est à se demander si il faut en rire ou en pleurer. Pour la petite histoire, quatre fins différentes furent tournées. Rosenthal voulait que le film soit distribué avec chacune de ses fins, le public n’allant jamais vraiment savoir comment le film se conclurait. Le concept fut abandonné et le fait que de ces quatre fins, c’est celle-ci qui fut retenue. Ça en dit long.

LA MENACE PAS SI FANTÔME

Malgré l’extrême médiocrité d’Halloween Résurrection, le succès commercial de la franchise ne tarit pas. Suite au décès de Moustapha Akkad, son fils Malek reprend le flambeau toujours accompagné par Dimension. Mais personne ne sait comment poursuivre la série. Faut-il concrétiser ce projet de cross-over avec la série Hellraiser ? Les retours négatifs des fans face à cette proposition annulent la perspective. Et pourquoi pas engager un réalisateur prestigieux pour redonner un coup de fouet à la série ? Une idée complètement folle naît : proposer le projet à Oliver Stone. Et le réalisateur de Platoon de se dire intéressé par le personnage de Myers. Mais il préférera se consacrer à World Trade Center. Les Weinstein ne se démontent pas face à ce refus. Ils proposent le bébé à un autre réalisateur connu pour ses dérives radicales et outrancières : Rob Zombie. Sortant de The Devil’s Rejects, Zombie s’avoue pourtant sceptique devant la proposition. En tant que fan de cinéma d’horreur, il perçoit pertinemment l’état lamentable dans lequel la franchise a été laissée. L’élément déterminant tient justement au fait que les Weinstein ne savent pas quoi faire et laisserait (en théorie) une totale marge de manœuvre au cinéaste pour se réapproprier la série. Le style du cinéaste n’étant pas particulièrement raccord, il lui paraît nécessaire de tout reprendre à zéro et donc d’effectuer non pas une suite mais un remake.

Avec le succès de la nouvelle version de Massacre A La Tronçonneuse, il est devenu un exercice courant que de refaire les classiques de l’horreur. Si la démarche de Zombie est moins opportuniste que chez d’autres, elle s’inscrit dans l’air du temps. Il en va fondamentalement de même de sa réinvention du mythe… ou pour être plus exact de sa déconstruction. Se contenter d’une figure du mal absolu, ça n’intéresse pas Rob Zombie. C’est trop simpliste et balisé comme l’auront démontré les précédents épisodes. Zombie aime perturber en offrant une description poussée de ce mal à la fois fascinant et repoussant. En ce sens, il cherche à construire l’épisode sous un angle réaliste. Comme le résumera Loomis (rôle brillamment repris par un Malcolm McDowell cabotin), Myers est tout à la fois le produit d’éléments intérieur et extérieur. Enfant, Myers développe ainsi de clairs penchants sociopathes en pratiquant la torture sur des animaux avant de passer à un plus gros gibier. Son entourage, lui, ne se préoccupe pas trop de son état. Sa mère, stripteaseuse de profession, est trop faible d’esprit pour prendre en main les événements. Sa sœur le méprise totalement. Son alcoolique beau père n’en a juste rien à foutre. Bref, Zombie reprend tout de A à Z en misant sur l’aspect malsain d’une société tellement gangrenée qu’elle est incapable de déceler le mal qui s’y forme. Elle se montrera toute aussi incapable de gérer ce mal. La suite le démontrera avec Myers interné dans un asile et traité par un Loomis qui n’arrivera jamais à comprendre son patient. Le reste du récit se structurera comme un strict remake du premier opus incorporant toutefois de manière étonnante des éléments du quatrième et du cinquième volet. Conformément à un désir de créer un spectacle viscéral, Zombie fait de Myers un colosse dont les accès de brutalité évoquent le quatrième opus. Quant au final entre Laurie et Michael au sein de la demeure familiale, il copie sévèrement le cinquième volet.

Ce remake n’est donc pas un parangon de psychologie mais se veut avant tout une expérience mettant émotionnellement son spectateur à mal. En ce sens, le film est assez maladroit dans son propos et son déroulement. C’est ici la conséquence d’une expérience de studio pas entièrement positive pour Rob Zombie. Halloween reste un film de studio malgré la liberté qu’on lui a octroyé. Pire, c’est une franchise populaire où la moindre décision peut être remise en cause. Zombie en fera les frais avant même le tournage puisqu’une version de son scénario a fuité et fera l’objet de critiques assassines sur le web. Zombie est finalement soumis à plus de contraintes que sur The Devil’s Rejects, ce qui ne lui permet plus de gérer parfaitement le discours qu’il veut transmettre. Il ne trouve pas le juste équilibre comme le démontreront les différents montages qui en ressortiront.

L’évasion de l’asile au pseudo-héroïsme malsain…

… et la même en plus directe

Quelques mois avant la sortie du film, un workprint fait son apparition sur internet. Celui-ci comporte un certain nombre de scènes différentes de la version cinéma. Zombie mettra finalement tout d’aplomb dans un director’s cut pour la sortie DVD (TF1 Vidéo, détentrice des droits par chez nous, ne daignera pas l’exploiter). Ces montages agrémentés d’autres scènes coupées tendent à démontrer la difficulté de trouver la bonne balance. Le director’s cut prend ainsi à cœur de plus développer la partie de l’asile qui n’est pas complètement convaincante dans la version cinéma. L’évasion de Myers fut également une source de débats. Dans le workprint, Myers s’échappe en tuant deux gardes qui violaient une patiente. Soucieux du risque d’héroïser Myers, la scène est revue pour devenir un simple massacre des gardes. De même, la mort de Danny Trejo fut également débattue. Garde qui traitera gentiment Michael pendant ses années d’internement, sa mort devait démontrer le caractère incontrôlable du tueur. Le studio se serait bien passé de cette accentuation d’abomination dénuée justement de sens. Il aurait probablement aimé également que la fin alternative soit retenue. Plutôt que de mourir de la main de Laurie, Myers acceptait son destin en périssant sous les armes de la police. Une conclusion un brin too much cherchant à donner un aspect monstre de Frankenstein au personnage.

En l’état, Rob Zombie offre beaucoup de choses passionnantes dans sa vision du sujet. La problématique de son remake tient moins au contenu qu’à un problème de composition de ses éléments (flagrant dans la version cinéma) et d’un manque de perspicacité sur certains détails (l’obtention du masque qui perd toute sa signification).

ET LA LÉGENDE EST NÉE

Après cette expérience, Rob Zombie souhaite raccrocher et se concentrer sur le projet Tyrannosaurus Rex. S’étant fait remarqués avec À L’Intérieur, les français Alexandre Bustillo et Julien Maury débarquent sur le projet d’une suite. Leur concept consiste à reprendre la structure du remake. La première moitié se concentrerait sur l’internement de Myers et la seconde moitié reprendrait là où le précédent opus s’était conclu. Le choix est pour le moins étrange et nous n’aurons pas l’occasion de la juger puisque Zombie décide finalement de reprendre le flambeau. Tyrannosaurus Rex n’ayant pas convaincu les Weinstein, il accepte de passer ses nerfs en prolongeant sa vision de la franchise. Plus enragé que jamais, il obtient cette fois-ci une vraie liberté de manœuvre. Les Weinstein acceptent sans être trop regardant en raison de la situation : la date de sortie est fixée, aucun scénario n’est préparé et le tournage devra s’effectuer en express avec beaucoup moins de moyens. Cela importe peu pour Zombie qui va concevoir la meilleure suite de la franchise.

Le film débute pourtant simplement comme un remake du second opus. Laurie est à l’hôpital où on la soigne et Myers revient d’entre les morts pour achever le travail. Pendant une demi-heure, on suit le spectacle classique de meurtres et de poursuites. Tout au plus, certains détails paraissent probablement trop exagérés comme la découverte d’un monumental charnier dans les sous-sols du bâtiment ou un Myers si surpuissant qu’il démolit à mains nues un cabanon de surveillance. Le tueur est alors sur le point d’arriver à ses fins… et on découvre que tout ceci n’était qu’un cauchemar de Laurie. Cette entourloupe suffira à elle seule pour laisser sur le carreau nombre de spectateurs. On pourrait se sentir floué par une telle manigance. Pourtant, celle-ci dénote l’intérêt très particulier de cet épisode. D’une certaine manière, Zombie reprend à son compte le pitch de Carpenter pour le potentiel quatrième opus. Le film aurait pu se contenter d’élaborer un constat classique sur la vie des personnages avant que Myers ne daigne revenir réellement à la charge. Deux ans après les faits, Laurie essaie toujours de reprendre sa vie en main et se bourre de médicaments refilés par sa psychiatre. Loomis, lui, exploite sans vergogne l’image de son patient pour s’en mettre plein les poches. Zombie pouvait uniquement se concentrer sur cette approche pragmatique mais il choisit d’aller plus loin.

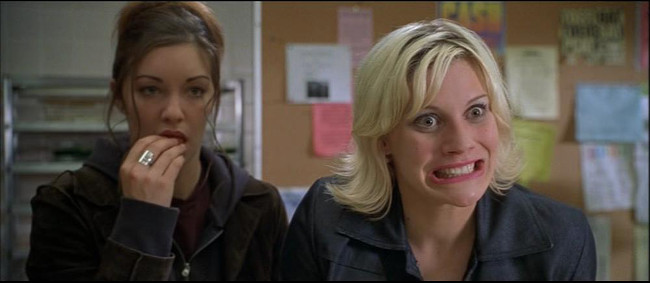

Il veut voir comment Myers a contaminé leur inconscient, comment il s’y est installé jusqu’à devenir une légende immortelle. Zombie crée ainsi une complémentarité fort rare entre les deux épisodes. Le premier ancrait le personnage dans la réalité alors que le second montre comment il s’en extrait pour atteindre un statut fantasmatique. Cela se traduit notamment par un changement de format, le 1.85 succédant au cinémascope. Le visuel se teinte également d’un onirisme pour le moins surprenant et largement alimenté par les étonnants jeux de lumières du directeur de la photographie Brandon Trost. Tout le film pourrait se traduire comme une plongée dans les méandres de l’esprit. Zombie ira jusqu’à illustrer celui de Myers par le biais d’étranges hallucinations. Des hallucinations qui finiront par contaminer Laurie dont l’inquiétant rictus à la Norman Bates clôturera cette éprouvante expérience.

Malheureusement, l’orientation ne convaincra pas et l’opus est globalement détesté (voir sa sinistre note sur imdb). Rob Zombie n’a plus qu’à définitivement jeter l’éponge. Les Weinstein, eux, ne s’arrêtent pas là et envisagent un troisième épisode de ce qu’on pourrait appeler ce nouveau canon. Patrick Lussier devait le réaliser mais après de nombreux reports, le projet semble aujourd’hui bien mort. On peut difficilement percevoir comment il aurait pu en être autrement. Après un tel dixième film, on peut bien se demander quel chemin il reste à arpenter pour le croquemitaine de la Toussaint.