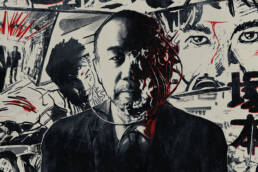

DOUGLAS SIRK, L’AMÉRIQUE ET SON CINÉMA : ENTRE VOLONTÉ D’ADAPTATION ET DISTANCIATION CRITIQUE

Il est courant de cibler comme revers des superproductions éclatantes de l’Hollywood classique le système de production qui en accouchait et de caractériser celui-ci par une domination des réalisateurs par les financiers : les producteurs et les directeurs de studios. L’un des films les plus célèbres de l’histoire du cinéma, Autant en emporte le Vent (1939) a par exemple eu une production si chaotique, supervisée par le producteur David O. Selznick, réputé tyrannique, que trois réalisateurs se sont succédés derrière la caméra : Sam Wood, George Cukor et Victor Fleming, seul le dernier étant finalement crédité au générique. Pour autant, plusieurs auteurs ont plus récemment invité à nuancer un tel postulat. Selon Jean-Loup Bourget, quelle que soit sa capacité d’absorption et d’homogénéisation, le « système » n’en encourageait pas moins une grande variété des productions.

Le Secret magnifique (1935/1954) : quand un studio fait remaker ses propres films

Alors qu’Universal est avant tout connu pour ses westerns ou ses films fantastiques, son directeur Carl Laemmle (un autre Allemand immigré) souhaite dans les années 1930 cibler un nouveau public, surtout féminin, en commençant à produire des mélodrames. Avec les films de John M. Stahl, Universal trouve une source de succès « infaillible ». C’est le souvenir de cette période faste des années 1930-1940 et le décès de Stahl en 1950 qui encouragent la direction à s’assurer une longévité dans le genre et donc à commander à Douglas Sirk (mis sous contrat depuis 1950), en 1954, le remake de l’un des plus grands succès de Stahl : Le Secret magnifique (1935). Alimentant là encore une idée de « coups du sort » qui marque tant l’existence de Sirk, c’est donc une sorte de hasard historique, une commande du studio, qui encourage le cinéaste à persévérer par la suite dans la voie du mélodrame et ainsi à s’inscrire dans une sorte de longue filiation propre à son cadre de production chez Universal.

Car malgré bien des aspects « délirants » du scénario (lire un résumé intégral), Le Secret magnifique connaît un succès public triomphal aux Etats-Unis. Dès lors, le réalisateur acquiert au sein de la structure Universal une certaine respectabilité et demeure entouré, jusqu’à ses adieux à Hollywood en 1959, de collaborateurs fidèles qui peuvent accréditer l’idée d’une figure d’« auteur », fort d’une identité artistique propre et influant comme il l’entend sur l’élaboration de ses films. Néanmoins, les propos de Sirk sont plus modérés sur ce point : « Je suis devenu une sorte de metteur en scène maison. Les conditions étaient loin d’être parfaites, mais quand je me plaignais d’un scénario, ils [les financiers] me disaient : « Si vous pouvez avoir une star, parfait ; vous aurez plus d’argent et un meilleur scénario. » (…) La Universal n’est jamais intervenue, ni sur mon travail à la caméra, ni sur mon montage – ce qui est très important pour moi. D’une certaine façon, je comprenais leur point de vue : ils dirigeaient un studio – un film doit au moins rembourser ce qu’il a coûté. Je crois que tous les grands cinéastes seraient d’accord avec moi sur ce point – John Ford, Howard Hawks ou Alfred Hitchcock le seraient certainement. »

Car malgré bien des aspects « délirants » du scénario (lire un résumé intégral), Le Secret magnifique connaît un succès public triomphal aux Etats-Unis. Dès lors, le réalisateur acquiert au sein de la structure Universal une certaine respectabilité et demeure entouré, jusqu’à ses adieux à Hollywood en 1959, de collaborateurs fidèles qui peuvent accréditer l’idée d’une figure d’« auteur », fort d’une identité artistique propre et influant comme il l’entend sur l’élaboration de ses films. Néanmoins, les propos de Sirk sont plus modérés sur ce point : « Je suis devenu une sorte de metteur en scène maison. Les conditions étaient loin d’être parfaites, mais quand je me plaignais d’un scénario, ils [les financiers] me disaient : « Si vous pouvez avoir une star, parfait ; vous aurez plus d’argent et un meilleur scénario. » (…) La Universal n’est jamais intervenue, ni sur mon travail à la caméra, ni sur mon montage – ce qui est très important pour moi. D’une certaine façon, je comprenais leur point de vue : ils dirigeaient un studio – un film doit au moins rembourser ce qu’il a coûté. Je crois que tous les grands cinéastes seraient d’accord avec moi sur ce point – John Ford, Howard Hawks ou Alfred Hitchcock le seraient certainement. »

Rock Hudson et Jane Wyman sur le tournage de Tout ce que le Ciel permet

On retrouve là cette conscience de Sirk qui transparaissait déjà dans ses propos sur son travail théâtral en Allemagne : celle d’une dimension financière incontournable de toute industrie culturelle. Il semble néanmoins qu’à plusieurs stades de la production, les contraintes pouvaient être « compensées » d’une manière bien particulière par le cinéaste – une manière dont il n’est pas sûr qu’elle ait été perçue par ses contemporains mais dont on peut supposer qu’elle lui offrait une satisfaction personnelle à jouer sur les illusions liées au cinéma hollywoodien en poussant celles-ci au bout de leur logique. Un premier aspect de la chose concerne les stars, qui étaient de la première importance aux yeux des financiers des studios car à même d’attirer tout un public d’admirateurs fidèles. Or, Universal, semi-major (par rapport aux « vraies » majors : MGM, Paramount, Warner, Fox, RKO), n’avait pas les capacités financières de s’offrir de grandes vedettes pour alimenter sa « stable of stars », un terme de l’époque qui signifie littéralement « écurie de vedettes ». « Dans de telles circonstances, la seule chose à faire, c’est de fabriquer une star, car la possibilité d’avoir un budget important dépendait de la star qu’on pouvait faire jouer dans son film », explique Sirk.

La star masculine que « se crée » le cinéaste et qui joue dans huit de ses films – d’abord dans des seconds rôles puis en tête d’affiche à partir du western Taza, Fils de Cochise (1954) et du mélodrame Le Secret magnifique, c’est Rock Hudson. Or Rock Hudson aime les hommes à une époque où la chose est encore perçue aux Etats-Unis comme une maladie mentale. L’homosexualité, qui sera explicitée comme sujet de cinéma et comme orientation sexuelle personnelle par Fassbinder, est donc une latence des films de Sirk : non pas dans les histoires que ceux-ci racontent, mais dans leur exposition médiatique. Admiré par tout un public – féminin surtout – comme un jeune premier désirable, un gendre idéal et donc bien entendu une figure hétérosexuelle, l’acteur est – en privé, dans le dos de son épouse mais à la connaissance tacite de plusieurs de ses collèges de travail – homosexuel. En 1985, il sera l’une des premières vedettes hollywoodiennes à déclarer publiquement être atteinte du sida, dont il décédera la même année. Il révèle au même moment son homosexualité, inconnue du public américain pendant des décennies.

La star masculine que « se crée » le cinéaste et qui joue dans huit de ses films – d’abord dans des seconds rôles puis en tête d’affiche à partir du western Taza, Fils de Cochise (1954) et du mélodrame Le Secret magnifique, c’est Rock Hudson. Or Rock Hudson aime les hommes à une époque où la chose est encore perçue aux Etats-Unis comme une maladie mentale. L’homosexualité, qui sera explicitée comme sujet de cinéma et comme orientation sexuelle personnelle par Fassbinder, est donc une latence des films de Sirk : non pas dans les histoires que ceux-ci racontent, mais dans leur exposition médiatique. Admiré par tout un public – féminin surtout – comme un jeune premier désirable, un gendre idéal et donc bien entendu une figure hétérosexuelle, l’acteur est – en privé, dans le dos de son épouse mais à la connaissance tacite de plusieurs de ses collèges de travail – homosexuel. En 1985, il sera l’une des premières vedettes hollywoodiennes à déclarer publiquement être atteinte du sida, dont il décédera la même année. Il révèle au même moment son homosexualité, inconnue du public américain pendant des décennies.

Dans son bel hommage à (pour ne pas dire pastiche de) Sirk Loin du Paradis (2002), Todd Haynes intègre d’ailleurs ce hors-champ des mélodrames Sirk/Hudson dans son histoire en faisant du mari (Dennis Quaid) de l’héroïne (Julianne Moore) un homosexuel refoulé. Il n’est pas impossible que le choix de Douglas Sirk d’offrir ses rôles de mâles terriens et robustes – dont celui de Ron Kirby dans Tout ce que le Ciel permet – à Hudson ait renfermé une part d’ironie. Confier à l’acteur des rôles si éloignés de sa sexualité réelle, c’est ajouter une quantité de « fausseté », d’illusion à ses mélodrames et ce peut être là une manifestation – liée ici au système de production des films – d’une forme de distanciation qui sera analysée en détails plus loin.

Le décès de Rock Hudson est évoqué à la volée dans Ma Vie avec Liberace de Steven Soderbergh comme le marqueur historique qu’il est dans la révélation de la vie privée des icônes de l’industrie étasunienne du divertissement

Un autre élément pouvant accréditer une telle posture intellectuelle de Sirk concerne le titre de son film Tout ce que le Ciel permet. Il explique : « Le titre d’un film est comme le prologue d’un drame. (…) Les titres m’importent au plus haut point. Ils sont comme des enseignes qui signalent le film, en tout cas c’est ce qu’ils devraient être : un passage entre les choses, mais pas le drame lui-même. (…) Prenez Tout ce que le Ciel permet : le studio adorait le titre All that Heaven allows. Ils pensaient que cela voulait dire qu’on pouvait obtenir tout ce qu’on voulait. En fait, je voulais dire exactement l’inverse. Pour moi, le ciel a toujours été radin. » Si le travail de Sirk dans le système hollywoodien s’avère avantageux par les conditions matérielles qu’il lui offre, le cinéaste semble avoir tenté de se soustraire un tant soit peu à l’imposition de projets et à la rigidité de certaines règles morales (par exemple la « tyrannie » du happy end, on y reviendra) par de petits éléments de distanciation ironique liés au système de production même.

Douglas Sirk, Jane Wyman et Rock Hudson sur le tournage de Tout ce que le Ciel permet

On comprend ainsi cette déclaration de Fassbinder rapportée par Ian Birnie : « Un jour, on lui a demandé ce qu’il pensait des studios américains, alors qu’il était si libre dans le système européen. Il a immédiatement réagi. Il a répondu qu’il préférerait ne pas être libre que de se croire libre en Allemagne. » Car Fassbinder percevait dans les films de Sirk une subversion qui lui plaisait en ce qu’elle advenait « dans le système », donnant l’impression de le noyauter : « Sirk a réussi à se servir de tous les moyens qu’Hollywood avait à lui offrir pour réaliser des mélodrames qui, tout en paraissant répondre aux exigences des studios, n’en détruisent pas moins le style de vie prôné par les studios – c’est-à-dire quelque chose comme le bonheur de posséder une télé couleur ou une voiture chère, etc. Dans ses films, Sirk a adopté cette vision du monde que prônaient les studios de cinéma, mais d’une façon qui empêche le public d’être absolument satisfait de ce qu’il voit. D’une certaine façon, il contente le public – personne n’a jamais dit : « quel film horrible qui s’attaque à mon monde de vie » – non, les attaques de Sirk étaient douces, subliminales. »

Fassbinder esquisse ici une analyse de la façon dont Sirk savait manier plusieurs niveaux de lecture, satisfaire d’une part les canons du divertissement hollywoodien, les envies des producteurs pour mieux se faire plus amer de manière sous-jacente. Dans Tout ce que le Ciel permet, la charge critique n’est pas tellement liée à l’éloge qui y est fait de la nature, dans le sillage de Walden, le classique de Thoreau que le personnage de Ron Kirby vit, « pour de vrai » (lire le résumé complet du film). Exalter une nature luxuriante semble être l’un des éléments simples et efficaces qui pouvaient faire dire au directeur d’Universal que Sirk « [réalisait] de bons films américains mieux que personne » (le cinéaste le raconte à Jon Halliday).

Un film bucolique ? L’essentiel est ailleurs !

La dimension la plus retorse du film est en fait liée à un point qui semble avoir plu encore davantage au studio comme au public de l’époque : la peinture de la classe moyenne américaine. Le tournant est radical après Le Secret magnifique, dont les personnages menaient des vies hors du commun (celui de Rock Hudson était un playboy qui faisait la couverture de Newsweek) : Cary, Ron et les seconds rôles qui gravitent autour d’eux sont des gens plus ou moins riches, certes, mais auxquels il est aisé de s’identifier et dont l’existence est somme toute banale, plongée dans un cadre géographique assez familier (plus d’escapade en Suisse comme dans l’opus précédent!), dépourvue d’événements extraordinaires. Il y a dans Tout ce que le Ciel permet une sorte de modestie apparente du scénario à une époque où le gros de la production hollywoodienne se compose de westerns, de comédies musicales aux décors extravagants et de fresques historiques dépaysantes. Un tel parti-pris assure au scénario de Sirk un fort impact sur le public de l’époque : il parle réellement de ses contemporains, saisit leur quotidien sans chercher à l’enjoliver.

Pour autant, on peut voir – comme Fassbinder – un revers subtil à cette approche « honnête » de l’Amérique, une ironie triste liée à la simplicité même de cette évocation des petites villes de la Nouvelle Angleterre. Le film s’ouvre sur une vue du clocher de l’église locale, symbole de la surveillance dont Cary fait l’objet – une hypothèse confirmée par le mouvement de caméra qui part alors du clocher pour venir cadrer la rue dans laquelle réside l’héroïne. Si le fait qu’un film hollywoodien présente un country club, structure traditionnelle sportive et bourgeoise de la petite ville américaine, pouvait donner un sentiment de proximité au public de l’époque, il n’en demeure pas moins que Sirk ne montre l’institution comme rien d’autre qu’une instance de contrôle social.

Pour autant, on peut voir – comme Fassbinder – un revers subtil à cette approche « honnête » de l’Amérique, une ironie triste liée à la simplicité même de cette évocation des petites villes de la Nouvelle Angleterre. Le film s’ouvre sur une vue du clocher de l’église locale, symbole de la surveillance dont Cary fait l’objet – une hypothèse confirmée par le mouvement de caméra qui part alors du clocher pour venir cadrer la rue dans laquelle réside l’héroïne. Si le fait qu’un film hollywoodien présente un country club, structure traditionnelle sportive et bourgeoise de la petite ville américaine, pouvait donner un sentiment de proximité au public de l’époque, il n’en demeure pas moins que Sirk ne montre l’institution comme rien d’autre qu’une instance de contrôle social.

Les objets, également, peuvent avoir quelque chose de typiquement américain : ainsi de cette coupe gagnée par le mari de Cary durant ses années universitaires. Lors de la sortie du film, bien des spectateurs au niveau de vie comparable à celui des personnages durent retrouver là un élément typique de l’espace domestique américain. Pourtant, sa présence sur la cheminée du salon n’a d’importance symbolique que pour amener un commentaire sur l’intolérance et la rigidité des moeurs de la même classe moyenne supérieure qui constituait certainement le gros du public. La coupe n’est là que pour signaler à tout prétendant à un mariage avec Cary qu’il n’a aucune chance de remplacer totalement l’homme qui l’a remportée jadis et dont le souvenir trône encore dans la maison. Au stade où Cary s’épanouit dans sa relation avec Ron et range la coupe à la cave, l’absence de l’objet signale une évolution du personnage aux yeux de ses enfants, soudain alarmés : de veuve sage et éplorée, elle redevient femme désirante et désirée.

Ce que l’utilisation narrative d’un unique objet, le trophée, suffit à signaler comme dangereux (aux yeux des enfants de Cary) est tout ce qui sous-tend le mélodrame de Tout ce que le Ciel permet : l’écart du comportement d’un individu par rapport à la norme préconisée par le groupe.

Gustave Shaïmi

Fréquenter les salles obscures seul et de manière pluri-hebdo dès ses 10 ans, ça laisse autant le temps d'être curieux de mille choses que de voir se dégager des préférences... Carbure à l'émotion avant tout et n'aime rien plus qu'un film à la fois exigeant et potentiellement populaire (Chaplin, Leone, Kubrick, Wilder, Kurosawa, Eastwood, etc.).

Twitter

Related Posts

10 octobre 2025

The Handmaid’s Tale : les contradictions d’une dystopie sous l’ère Trump

The Handmaid’s Tale, c’est l’adaptation télévisée d’une dystopie des années 80,…