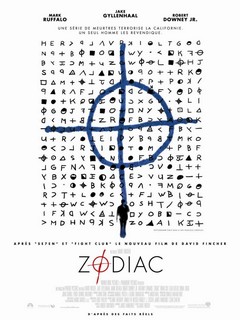

REALISATION : David Fincher

PRODUCTION : Paramount Pictures, Phoenix Pictures, Warner Bros

AVEC : Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Anthony Edwards, Chloë Sevigny, John Carroll Lynch, Dermot Mulroney, Philip Baker Hall, Brian Cox, John Getz, John Terry, Elias Koteas, Donal Logue, Clea DuVall, Zach Grenier

SCENARIO : James Vanderbilt

PHOTOGRAPHIE : Harris Savides

MONTAGE : Angus Wall

BANDE ORIGINALE : David Shire

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 17 mai 2007

DUREE : 2h37 (version cinéma), 2h42 (director’s cut)

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique. Prodigue en messages cryptés, il semait les indices comme autant de cailloux blancs, et prenait un malin plaisir à narguer la presse et la police. Il s’attribua une trentaine d’assassinats, mais fit bien d’autres dégâts collatéraux parmi ceux qui le traquèrent en vain. Robert Graysmith, jeune et timide dessinateur de presse, n’avait ni l’expérience ni les relations de son brillant collègue Paul Avery, spécialiste des affaires criminelles au San Francisco Chronicle. Extérieur à l’enquête, il n’avait pas accès aux données et témoignages dont disposaient les inspecteurs méticuleux David Toschi et William Armstrong. Le Zodiac n’en deviendrait pas moins l’affaire de sa vie, à laquelle il consacrerait dix ans d’efforts et deux ouvrages d’une vertigineuse précision…

Toujours fasciné par des figures sujettes à l’obsession ou à l’aliénation, David Fincher avait entamé sa mue numérique en 2007 avec ce film-fleuve vertigineux dont la clé nous avait peut-être échappé…

A l’heure où l’on écrit ces lignes, on sort à peine de l’expérience Mank, sur laquelle l’inévitable saison hivernale des débats houleux sur Internet a d’ores et déjà lâché ses premiers flocons. Et comme rentrer dans la boucle au risque de se noyer sous le tsunami d’avis à chaud contradictoires n’a vraiment rien de tentant, on en restera là pour l’instant. Il n’y a en revanche qu’un seul constat clairement asséné par ce onzième long-métrage de David Fincher : ce cinéaste ultra-perfectionniste n’aime-t-il rien tant que de filmer des obsessionnels aussi pointilleux que lui, désireux de transformer la logique de l’histoire (le « h » est à taille variable !) par le biais de leur talent ? Quel trait d’union peut-il y avoir entre des protagonistes aussi divers qu’Herman J. Mankiewicz, Tyler Durden, Mark Zuckerberg, Lisbeth Salander ou Benjamin Button ? Ni plus ni moins qu’une double aptitude : d’abord celle de se positionner à l’écart du temps qui passe, ou tout du moins de se soustraire à ses effets les plus terribles ; ensuite celle de se fondre dans l’air ambiant, de se muer en « figure de l’ombre » sociopathe qui fait imploser les barrières de l’inconnu et/ou de l’irrésolu par son intuition et sa logique. Notre petite enquête sur le leitmotiv d’une figure « fincherienne » qui n’arrête pas de changer de visage ne pouvait que nous renvoyer à une autre enquête, centrée sur un serial-killer dont le visage n’a jamais été identifié. Nous voilà revenus à la case Zodiac, là où la figure asociale propre au cinéma de Fincher semblait s’être dédoublée. D’un côté, Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), jeune dessinateur de presse pour le San Francisco Chronicle. De l’autre, Arthur Leigh Allen (John Carroll Lynch), ouvrier condamné pour des faits de pédophilie. Au cours d’une enquête vertigineuse qui s’est étalée sur plusieurs décennies (on va ici du 4 juillet 1969 au 16 août 1991), le premier s’entêta à essayer d’identifier un certain « Zodiac », auteur d’une série de meurtres mystérieux dans la région de San Francisco, et fut souvent proche – mais hélas jamais assez – de prouver la culpabilité du second… La vérité, ce puits sans fond dans lequel on n’en finit pas de tomber dès lors que l’obsession devient trop maladive…

David Fincher ne faisait clairement pas dans la théorie lorsqu’il affirmait vouloir utiliser la tentaculaire affaire du Zodiac pour évoquer le vertige qui aura fini par absorber (ou par figer) l’existence d’une poignée d’individus intuitifs et motivés. Certains auront fait l’effort de quitter le navire juste à temps – les inspecteurs David Toschi (Mark Ruffalo) et William Armstrong (Anthony Edwards), ainsi que le sergent Jack Mulanax (Elias Koteas) et quelques autres, tous épuisés par les aléas de l’enquête et désireux de retourner le plus vite possible vers la routine existentielle. D’autres s’y seront accrochés au point d’entamer une déchéance irrémédiable, comme en témoignera l’état physique et psychologique toujours plus dégradé du journaliste Paul Avery (Robert Downey Jr). Un seul aura su tenir le gouvernail plus longtemps qu’eux, quitte à laisser sa vie familiale et sentimentale prendre l’eau à l’arrière-plan – c’est Graysmith. Et pour cause, tout ce qui animait a posteriori ce protagoniste en faisait presque un intrus dans la diégèse du récit. Lorsqu’on le découvrait à l’écran en train d’emmener son fils à l’école, il ressemblait trop à un éternel adolescent pour que sa juvénilité n’ait pas l’air suspecte – idée maline d’avoir casté l’ado déphasé de Donnie Darko pour l’incarner. Son métier n’était pas celui d’un enquêteur, mais d’un illustrateur. Son but était moins d’arrêter un criminel que de vouloir à tout prix le voir en face, histoire de le décoder, de le démasquer avec ses propres yeux. Treize ans plus tard, il en eut l’occasion en croisant dans une quincaillerie son suspect n°1, toujours imposant, impassible, impénétrable. Un face-à-face silencieux d’à peine dix secondes qui n’aura rien clarifié, hormis un détail pas piqué des hannetons : on constatait alors qu’après plus d’une décennie, l’un et l’autre avaient gardé la même tête, le même âge, sans grisaille capillaire ni rides creusées, alors que les autres acteurs de l’enquête s’étaient transformés de façon aussi claire que le monde qui les entoure. Retenez bien ce détail-là, car il pourrait s’agir du seul indice capital qui nous ait échappé.

De ce fait, s’il reste fidèle à la logique des précédents mondes visités par Fincher (des territoires repliés sur eux-mêmes et altérés par la dangerosité de leurs propres règles), Zodiac a cela d’inédit qu’il fait se cohabiter deux systèmes de lecture du monde en question. On perçoit bien que tout se transforme au fil du temps (la ville, ses habitants, ses institutions…), mais la permanence de certaines figures de ce même monde apparaît comme une anomalie. Ce que l’on peut en déduire tient dans ce qui a visiblement obsédé – et désarçonné – pas mal de monde lors de la sortie en salles du film : la technologie avec laquelle il a été tourné et l’utilisation justifiée de cette technologie par rapport au sujet traité. On rappelle qu’avec ce film-là, Fincher tournait à la fois son premier long-métrage en numérique et son premier inspiré d’une histoire vraie, à partir d’un scénario touffu de James Vanderbilt (qui avait déjà signé le script du Basic de John McTiernan). D’aucuns auront jugé bon de croire que son ambition se limitait à user des outils de contrôle les plus perfectionnés en vue d’obtenir une reconstitution millimétrée de l’affaire. Avouons que cela va de pair avec le sujet, tant l’exactitude des informations délivrées est un paradoxe en soi, apte à générer un redoutable vertige sensitif par le trop-plein de détails visibles à l’écran, par l’étalonnage très pointilleux de chaque plan, par les prévisualisations en amont ou par l’intégration d’effets spéciaux discrets sur telle ou telle échelle de plan. Même l’usage de datations rigoureuses nous perd plus qu’il nous aiguille : tant de dates et d’intervalles affolés (des mois, puis des heures, puis des années, etc…) ont le don d’assimiler le temps à ce gros trou noir dans lequel tombe peu à peu l’enquête. Pourtant, ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg, trop facilement repérable lors d’une première découverte du film. Remonter ensuite le fil du récit en stabilotant les innombrables points de bascule et en repérant les signes annonciateurs du leurre numérique prouve bien que l’âme véritable de Zodiac résidait ailleurs. Où ça ? Quelque part entre le variable et l’invariable, la nouveauté et la tradition.

D’un bout à l’autre de Zodiac, peut-on vraiment croire à un simple « déroulé » de l’enquête, avec divers cartons qui reflètent à eux seuls les dates-clés d’un gros dossier d’investigation ? Répondre oui revient à passer à côté de toute la matrice trouble du film. C’est que le traitement visuel choisi par Fincher et son talentueux chef opérateur Harris Savides (déjà à l’œuvre sur The Game) ne cesse de contredire aussi bien l’académisme supposé de la mise en scène que le ripolinage de la reconstitution historique. La modestie du cinéaste n’est qu’apparente : s’il compte plus sur le son que sur l’image pour identifier l’époque (voir ce long écran noir de la director’s cut dont la bande-son nous fait traverser quatre ans en moins d’une minute), tout ce qu’il filme est d’une ambiguïté totale, propageant à l’écran tout ce qui prenait autrefois racine chez lui sur le terrain narratif – le puzzle criminel de Seven ou le trompe-l’œil schizo de Fight Club. Les outils numériques donnent ici vie à une sorte de réalisme voilé, trop stylisé de toutes parts pour ne pas laisser l’intemporel et l’imaginaire contaminer les faits. Et au fond, ce que l’on voit n’est rien d’autre qu’un héritage parasité, où ce qui change se mesure sans cesse à ce qui reste identique, et vice versa. Comment cela se manifeste-t-il ? Il y a déjà bien sûr ce genre matriciel dont Fincher revendique la filiation : le film-enquête des années 70 dont Alan J. Pakula et Sydney Pollack furent les maîtres, et dont l’intérêt tient moins dans l’interpellation du coupable que dans la peinture fiévreuse des institutions policières et médiatiques – c’est en soumettant celles-ci au vertige de la rationalité que Fincher renouvelle ici le genre. Il y a le 7ème Art lui-même, interpellé au détour de signes tangibles : discussion sur Star Trek avec l’un de ses acteurs, similitudes plus que criantes avec Les Chasses du Comte Zaroff (le film de 1932 avec Fay Wray), découverte de Dirty Harry en 1971 par ceux qui traquent encore le Zodiac, création du Steve McQueen de Bullitt à partir de la figure de Toschi, présence du poster du Faux coupable chez Graysmith. Il y a aussi ce relooking des années 70 en une époque esthétiquement hybride – la colorimétrie inouïe de cette hyperréalité tranche en tous points avec la grisaille froide des thrillers estampillés 70’s. Il y a enfin, corollaire immédiat du point précédent, ce travail exceptionnel sur la texture même de l’image.

Le premier piège, c’était le plan inaugural du film. Le temps d’un travelling latéral sur un alignement de maisons colorées par le feu d’artifice du 4 juillet 1969, on pense avoir remonté le temps, touché du doigt la texture d’une époque révolue. Sauf que si l’on laisse de côté l’immersion pour analyser le plan lui-même, l’artificialité crève les yeux : la netteté dingue de l’image, l’effet de la double focale qui bannit le flou, l’absence de tremblements dans le cadre (on est pourtant à l’intérieur d’une voiture qui roule !), le brouillage du naturalisme par la stylisation tous azimuts. Dans la mesure où le plan capture des feux d’artifices un peu partout, l’imaginaire dont on parlait plus haut frise celui de la féérie. Le film s’en fait en tout cas le vecteur par le simple usage du numérique HD, dont il applique les progrès tout en tirant profit de ses scories – on repère très facilement quand un plan est truqué. Les plans les plus « artificiels » du film agissent ainsi comme des zestes de magie visuelle, zébrant à dose régulière un réel prosaïque : le travelling aérien qui enclenche le générique de début, le plan zénithal sur un taxi bientôt cercueil, l’horizon illuminé d’une rue nocturne de San Francisco, la construction en accéléré de la Transamerica Pyramid, la plongée vertigineuse sur le Golden Gate, etc… De même, quand Fincher filme le Zodiac en action, il largue le réalisme par ses seuls choix de mise en scène : d’un côté en laissant le tueur à l’état d’abstraction (silhouette cadrée dans l’ombre, visage invisible, acteur à chaque fois différent), de l’autre en enfonçant le clou de l’anomalie atemporelle qu’il représente (le meurtre au bord du lac est comme une partie de campagne dans laquelle on aurait incrusté un vilain masqué de comics !). Comment se situer entre le vrai et le faux, qui plus est dans un film qui essaie vraiment d’harmoniser les deux au lieu de les opposer ? C’est au fond assez simple. De cette vraie-fausse réalité transfigurée par la HD découle ainsi un monde « autre » que Fincher a su rendre plus que tangible. Un monde crypté sur lequel les experts du monde d’antan (du cinéma d’antan ?) ne cessent de buter. Un monde de signes, d’idées et de messages que chaque néo-enquêteur persistera à lire selon sa propre subjectivité. Un monde où le réel le plus banal devient paradoxalement plus indéchiffrable que tout. Un monde créé par le Zodiac autant que par le cinéma – la liaison des deux forme la plus parfaite équation qui soit.

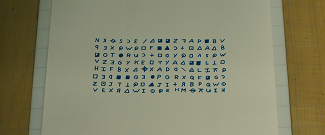

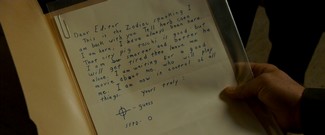

Le Zodiac, une « créature de cinéma » ? C’est en effet l’autre clé analytique du film. Certes, le 7ème Art, et plus précisément le système hollywoodien, aura fini par digérer cette figure criminelle insaisissable au travers du Dirty Harry de Don Siegel en 1971 (soit au moment précis où l’enquête se mettait soudain à piétiner), mais les prémices de l’investigation avaient déjà laissé filtrer un lien évident avec Les Chasses du comte Zaroff – le tueur chercherait-il à se constituer son « royaume de victimes » comme Zaroff chassait le gibier humain sur son île ? Certes, les indices que le serial-killer laisse aux médias et aux policiers sont de nature à brouiller les pistes – son symbole désigne-t-il un viseur, un logo de montre ou une amorce présente sur le countdown inaugural d’une bobine de film ? Certes, le récit va même jusqu’à balancer un nouveau suspect en la personne d’un vieux projectionniste de cinéma, au détour d’une scène très angoissante dans un sous-sol glauque. Mais si le Zodiac appartient moins à la réalité qu’à la fiction, c’est parce que sa réalité à lui n’est pas la même que celle de ceux qui le traquent. Les signes qu’il laisse derrière lui – en particulier ces fameuses lettres cryptées dont le sens reste sujet à caution – ne forment ainsi qu’un bricolage hasardeux, un amas de choses grappillées à droite et à gauche, pour ne pas dire des preuves circonstancielles que les armes les plus concrètes de toute investigation policière (balistique, graphologie, identification par empruntes, etc…) ne cessent de reléguer à l’état de preuves indirectes. Ainsi s’impose le Zodiac : coincé à jamais dans le hors-champ métaphysique, codé et crypté comme son langage. Et de ce fait, en tant qu’homme-orchestre conscient du vertigineux matériau théorique qu’il avait entre les mains, Fincher ne pouvait que faire meilleur écho à cette figure paradoxale en l’incarnant via une mise en scène elle-même cryptée par la texture éminemment trompeuse de la HD.

De ce grand film sur l’enfer de la réflexion et de la déduction, il ne reste au final qu’un constat à garder en tête : sous l’effet de ce redoutable parasitage numérique, les faits et les indices s’égarent et se brouillent à mesure qu’ils se multiplient, et la résolution progressive de l’enquête s’estompe sous l’effet de l’impuissance. Doit-on s’étonner que ceux qui finissent par déposer les armes soient ceux qui occupent le devant de la scène, à savoir un tandem de flics obstinés et un journaliste à fond dans le paraître dandy ? Ils sont les « anciens », ceux qui ont oublié d’activer leur update à l’ère du numérique. Le seul être « neuf » à relever là-dedans est cet « homme de l’ombre » si déterminant dans l’œuvre de Fincher. Geek dans l’âme, rat de bibliothèque, fan de puzzles et d’énigmes à décoder, assoiffé de fictions et de réalités parallèles, Graysmith est la seule figure contemporaine de Zodiac, traquant moins un individu qu’une image. Une image qui, rappelons-le, n’est que le miroir diabolique de la sienne : le face-à-face final avec le suspect dans la quincaillerie est en quelque sorte la « signature » du film, faisant enfin se rencontrer deux images restées invariables jusqu’au bout, avec zéro dialogue à la clé (les mots s’effacent devant la frustration de n’avoir rien vu « à travers »). Et si cette scène nous fait bien sentir que Graysmith n’a pas vieilli tout au long du film, peut-être est-ce parce que ce dernier est narrateur de sa propre histoire. Dans son ultime scène, le film s’achève certes sur une impasse mais prend soin d’isoler un élément capital, aperçu sur l’étal d’une boutique d’aéroport : le best-seller dont Graysmith aura accouché à la fin de son enquête et dont le film se veut l’adaptation. Vu que le livre est intégré dans la diégèse du récit, on dirait plutôt que Fincher aurait voulu raconter son écriture. Et qu’en tant que narrateur ayant traversé l’image, Graysmith est devenu lui-même metteur en scène, figeant dans la fiction sa propre image tout comme celle du tueur présumé qui l’a toujours hanté. Le spectateur, à la fois témoin et enquêteur, doit désormais prendre son relais, entraîné malgré lui dans l’effort de transformer le fragment en synthèse, le chaos en structure, le signe en indice, le faux en vrai. Existe-t-il une meilleure définition du terme « mise en scène » ?