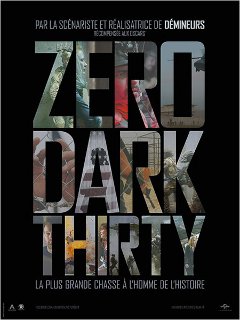

REALISATION : Kathryn Bigelow

PRODUCTION : Annapurna Pictures

AVEC : Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton, Mark Strong, Edgar Ramírez, Kyle Chandler, Harold Perrineau …

SCENARIO : Mark Boal

PHOTOGRAPHIE : Greig Fraser

MONTAGE : William Goldenberg

BANDE ORIGINALE : Alexandre Desplat

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Thriller, Politique

DATE DE SORTIE : 23 janvier 2013

DUREE : 2h29

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Le récit de la traque d’Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines…

Nous sommes la nuit du 2 mai 2011, dans la petite ville pakistanaise d’Abbottabad, située au nord du Pakistan. L’une des vastes bâtisses de la ville est alors prise d’assaut par les Navy Seals américains, débarqués par hélicoptère et chargés d’une mission très précise. Quarante minutes plus tard, les soldats ressortiront de la maison avec une foule de documents précieux et, surtout, un cadavre à rapatrier, celui de l’homme le plus recherché de la planète : le leader jihadiste Oussama Ben Laden, qui se terrait ici depuis trop longtemps et qui fut abattu d’une balle dans la tête durant l’assaut. Cet événement vient alors clore une longue traque de près de dix ans (quelques mois plus tard, on s’apprêtait à commémorer le 11 Septembre 2001) et confirmer l’une des pistes les plus précieuses suivies par la CIA durant cette période d’investigation.

Encore chaud dans les mémoires si l’on en juge par sa proximité, cet événement aura fini par inspirer la réalisatrice Kathryn Bigelow (oscarisée en mars 2010 pour Démineurs), mais pas pour les raisons que l’on croit : en effet, malgré un scénario déjà achevé depuis quelques années par le scénariste Mark Boal, l’annonce de la mort du leader d’Al-Qaïda aura poussé ce dernier à remanier l’intrigue pour y inclure cet élément capital. Rien qu’en ayant cela en tête, il apparaissait stupide de considérer le projet comme une quelconque célébration de l’esprit revanchard qui habitait l’Amérique post-11 Septembre, puisque l’objectif initial de Bigelow était à rapprocher d’une intrigue à la JFK, retraçant l’évolution d’un long processus d’enquête, touffu et complexe, ici organisé et supervisé par une nation meurtrie et déterminée à se venger. Du coup, outre le fait d’avoir changé de titre (celui d’origine, For God and Country, sonnait trop patriotique) au profit d’un terme militaire évoquant un espace-temps incertain plongé dans une obscurité perpétuelle (on peut aussi le traduire par « 30 minutes après minuit »), Zero Dark Thirty n’est en rien le film à scandale qu’il aurait pu être, encore moins un véhicule propagandiste dissimulé sous une fiction à grand spectacle. Mais le grand film malade et réflexif auquel on se prenait à rêver de la part d’une cinéaste aussi puissante que Kathryn Bigelow est en tous point présent sous nos yeux ébahis, permettant une fois de plus à celle-ci de questionner, et ce uniquement par l’image et le découpage, l’auto-perception d’une nation vengeresse en pleine prise avec l’image qu’elle renvoie et les réactions qu’elle ne cesse de susciter.

D’abord, mettons un frein direct aux polémiques stériles qui ne cessent de s’abattre sur le film depuis plusieurs mois. On oserait presque en rire, et pour cause, il n’y a qu’à relire l’actualité pour faire définitivement la grimace devant un tel cirque médiatique sans queue ni tête : ayant d’abord vu sa sortie décalée après les élections américaines de novembre 2012 en raison de divers soupçons de propagande pro-Obama (le président sortant avait lui-même supervisé l’assaut d’Abbottabad), le film soulève depuis peu une violente controverse sur le filmage des scènes de torture (en particulier la fameuse technique du « waterboarding »), utilisées par la CIA durant toutes ces années afin d’obtenir des informations capitales. Entre ceux qui vantent le besoin de choquer pour provoquer le débat et ceux qui hurlent à l’obscénité pour orienter ce même débat vers un autre (presque aussi vieux que le cinéma lui-même, d’ailleurs), on en arrive clairement à baisser les bras, histoire de laisser tout ce petit monde s’agiter dans leur impasse.

Ici, la torture pratiquée par la CIA a beau être décrite de façon frontale et sans dissimulation par la réalisatrice, le choc qu’elle réussit à laisser sur le spectateur se révèle finalement assez éloigné de ce sentiment d’horreur malsain, généralement utilisé par le cinéma hollywoodien dès qu’il s’agit de susciter une indignation forcée chez les intellos ou les bien-pensants. Non, c’est au contraire une stupéfaction teintée d’amertume qui s’abat alors sur le spectateur, le laissant incapable de raisonner, de justifier ou de démystifier ce qui se déroule sous ses yeux, et ce dès les cinq premières minutes du film : au terme d’un long écran noir qui fait se raisonner les voix des victimes de l’attentat du 11 Septembre, la transition brutale opérée alors par le montage génère une ellipse narrative qui nous transporte quelques mois plus tard, dans un petit hangar désaffecté situé quelque part au Moyen-Orient, où un prisonnier (joué par l’inattendu Reda Kateb, aperçu dans Un prophète) subit l’interrogatoire musclé puis la torture par une petite équipe de la CIA envoyée sur le terrain. Une transition tout sauf innocente, puisque ce raccord relie le deuil national à la vengeance sans concessions : c’est là que réside le vrai malaise suscité par le film, à savoir moins dans la représentation de la violence (une donnée que Bigelow intègre depuis toujours en filigrane de son travail de cinéaste) que dans l’élaboration d’un découpage hautement subversif. Dès cet instant, en construisant le long déroulé d’une vaste enquête qui verra les informations obtenues sous la torture servir de pistes sérieuses pour relier les nombreux suspects mis en évidence après le 11 Septembre, la réalisatrice assume pleinement le rôle prédominant de la fiction afin de capter des vérités indiscutables et de construire le sens profond d’une telle œuvre de cinéma, ici parcourue par une question très simple : à la suite d’une tragédie inconsolable qui aura touché profondément le cœur d’une nation supposée invincible, est-il possible que cette dernière ait pu enfin révéler son vrai visage à travers une traque aussi déterminée ?

Le visage qui se fait alors le reflet de cette persistance à vouloir obtenir gain de cause est celui d’une femme, Maya, dont l’existence réelle reste un mystère plus ou moins précis (le personnage serait inspirée d’une membre de la CIA à l’identité inconnue, aujourd’hui âgée d’une trentaine d’années), et qui se voit ici incarnée par une Jessica Chastain largement oscarisable. Le point de vue féminin n’est pas réellement une surprise en soi, d’abord parce qu’il renforce l’obstination d’un individu confronté aussi bien à ses ennemis qu’à une administration relativement inerte, ensuite parce que le film gagne en impact en collant aux basques d’une femme indépendante et pugnace face au fondamentalisme religieux, enfin parce qu’il offre à Kathryn Bigelow l’occasion de dresser un parallèle édifiant avec son propre parcours de réalisatrice adepte d’un cinéma testostéroné, elle-même ayant longtemps pu être réduite à une heureuse « anomalie » au sein d’un système hollywoodien sacrément « burné » (on précise que cette impression est purement subjective).

Mais cette Maya n’est pas qu’une simple enquêtrice au fonctionnement interne invariable : d’abord en retrait, notamment lors des scènes de torture auxquelles elle assiste en tant que spectatrice silencieuse (d’abord masquée, ensuite à visage découvert), elle finit par prendre part au processus de quête d’informations, aussi bien par la torture que par une succession d’aveux et de négociations coûteuses (exemple : l’un des membres de son équipe va jusqu’à offrir une Lamborghini à un cheik du Koweït en échange d’un renseignement). C’est surtout une héroïne curieuse, inhabituelle, à la fois très forte et très vulnérable, restant au cœur même du monde extérieur tout en conservant son statut de femme de l’ombre, scotchée à ses ordinateurs et ses vidéos de surveillance qu’elle se repasse en boucle, en quête d’un indice ou d’une vérité. A force de rester enfermée dans son obsession, de jouer sur la diversion face à un ennemi terriblement dangereux (scène édifiante où elle enlève son déguisement de burqa pour boire un Coca-Cola, toute seule dans son domicile) et de passer son temps à recouper des infos toutes plus contradictoires les unes que les autres, elle incarne définitivement un double de la réalisatrice, toutes deux étant plongées dans une terre inconnue dont elles ne mesurent la complexité qu’a posteriori sans jamais être capables de tout englober (ici, Bigelow elle-même ne cherche jamais à prendre parti pour quoi que ce soit). Et lorsque l’enquête touche à sa fin, c’est la tristesse qui s’abat, aussi bien en raison de l’achèvement d’un long travail fortement assimilable à une carrière à part entière que de la traumatisante difficulté à se trouver désormais une identité, une destination, un refuge, voire une patrie dans laquelle l’héroïne pourrait se reconnaître. D’où le plan final, définitif, implacable, plus évocateur que mille discours et également sujet à interprétations diverses.

Sur le montage et la mise en scène, on le disait auparavant, Kathryn Bigelow joue à plein régime sur l’ambiguïté soulevée par le découpage d’une œuvre de fiction. Et sur ce point précis, Zero Dark Thirty constitue la transition logique de Démineurs, film-choc sur le travail des brigades de démineurs expédiées en plein bourbier irakien, dans lequel Bigelow laissait de côté la condamnation simpliste d’une guerre injuste pour évoquer au contraire la nécessité de celle-ci sous l’angle d’un pur thriller mental en terre inconnue. Au-delà de la guerre vue comme une drogue par ceux qui la peuplent et la pratiquent, c’était surtout le tableau de l’Amérique, vaste nation schizophrène qui se cherche à travers le conflit guerrier et ne trouve son identité réelle qu’à travers le chaos et l’absurdité qui la composent. Même chose ici, une fois de plus au travers d’une mise en scène qui privilégie l’immersion et les sensations viscérales, mais sous l’angle d’une fiction ultra-documentée, passant d’un personnage à un autre, d’une sous-intrigue à une autre, jusqu’à ce que la juxtaposition de dates et d’événements finisse par refléter une réalité plus complexe que prévue.

En effet, loin de se contenter d’un simple canevas de thriller revanchard qui irait d’un point A vers un point B, Bigelow brise les règles du jeu en multipliant les coupes et les points de vue, en ne dissimulant pas la moindre information sur le déroulé de la traque, en se fixant un souci de reconstitution minutieuse dans chaque séquence, en optimisant le réalisme de chaque action spectaculaire (ce qui n’implique pas forcément que le « spectacle » soit jouissif, loin de là), en faisant de la caméra portée autant un témoin actif de l’action qu’un témoin passif de l’Histoire, et surtout, risque casse-gueule par excellence, en choisissant d’évacuer les données reliées à l’Histoire souterraine de l’Amérique (de même que les origines du terrorisme jihadiste, les liens de connivence antérieure entre la CIA et Ben Laden ne sont jamais cités dans le film). Si bien que cette ambiguïté du sujet comme du traitement installe un sentiment de danger qui ne perd jamais en intensité durant les 149 minutes de métrage, jamais lassantes, toujours stressantes, incroyablement passionnantes.

Même lorsque l’opération finale surgit dans sa globalité, on reste scotché par le contre-pied esthétique et idéologique adopté par la réalisatrice : du survol nocturne des montagnes afghanes par des hélicoptères furtifs à la carapace ultra-technologique jusqu’aux scènes d’assaut filmées en caméra infrarouge, en passant par une bande-son gorgée de pulsations sonores magistrales (signée Alexandre Desplat), cette scène d’anthologie met littéralement les cinq sens au garde-à-vous tout en explorant diverses pistes visuelles, lorgnant aussi bien du côté du pur thriller immersif et quasi-documentaire que d’un schéma narratif hérité du jeu vidéo (trois étages à explorer, avec une cible décisive au dernier niveau). Et même en choisissant d’empiler ces différents degrés de perception autour d’une même action, Bigelow réussit à ne jamais se cogner dans le moindre mur : au bout du compte, tout sonne si hyperréaliste que cela en deviendrait presque abstrait (ou l’inverse ?), tout semble si impressionnant d’un point de vue visuel qu’une certaine forme de chaos réussit à surnager de ce déluge de virtuosité. Ou comment relier une pure mise en scène de l’action à la volonté profonde de toucher du doigt une vérité que beaucoup ne veulent pas voir : celle d’une nation à deux visages, frontale dans son énergie vengeresse (au premier plan) et chaotique dans son fonctionnement interne (au second plan). La vérité par le mensonge : n’est-ce pas là l’une des finalités du langage cinématographique ?

On en oublierait presque de citer ce moment-clé, peut-être le plus important de tout le film, où, une fois la cible abattue, la réalisatrice abat une carte décisive qui fait revivre le spectre d’un passé tout sauf glorieux pour l’Amérique : le simple fait de donner à la cible en question le patronyme de « Geronimo » (nom du célèbre guerrier apache ayant combattu les Etats-Unis durant la moitié du 19ème siècle) révèle l’omnipotence abusive de la puissance américaine en même temps qu’elle cible la double identité de cette nation, pour qui la justice passe souvent (et ce depuis des siècles) par une suite d’actions immanentes. Si l’on veut à tout prix déceler un point de vue contestataire dans le film, il sera sans doute à chercher dans cet état d’esprit, étant donné que l’on quitte la projection avec une foule d’interrogations dans la tête et une certaine boule au fond de la gorge, pris d’une incertitude croissante devant un tel spectre de données et de perceptions. Le titre ne mentait donc pas : nous voilà dans une obscurité perpétuelle, tout comme l’héroïne. Mais dans tous les cas, on en est désormais certain : aussi immense soit-il, Zero Dark Thirty ne pouvait que récolter une sacrée douche froide au pays de l’Oncle Sam. De la même manière que Quentin Tarantino peignait récemment l’esclavage sous un angle décalé et symbolique avec Django Unchained, Kathryn Bigelow tend également à son tour un miroir glaçant à l’Amérique contemporaine. Libre à cette dernière de trouver enfin le courage de se regarder droit dans les yeux.