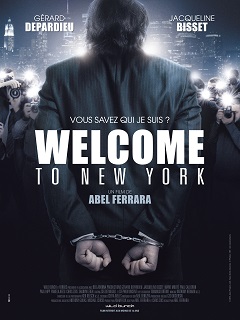

REALISATION : Abel Ferrara

PRODUCTION : Wild Bunch

AVEC : Gérard Depardieu, Jacqueline Bisset, Marie Mouté, Paul Calderon, Paul Hipp, Ronald Guttman, Shanyn Leigh, Drena De Niro, Amy Ferguson, Maria di Angelis, Anna Lakomy, Anh Duong, Chris Zois, Natasha Romanova, Jean-Stéphane Sauvaire

SCENARIO : Abel Ferrara, Chris Zois

PHOTOGRAPHIE : Ken Kelsch

MONTAGE : Anthony Redman

BANDE ORIGINALE : Jonathan Mason

ORIGINE : Etats-Unis, France

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 17 mai 2014 (VOD)

DUREE : 2h05

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Devereaux est un homme puissant. Un homme qui manipule au quotidien des milliards de dollars. Un homme qui contrôle la destinée économique des nations. Un homme gouverné par un irrépressible et vorace appétit sexuel. Un homme qui rêve de sauver le monde et qui ne peut se sauver lui-même. Un homme terrifié. Un homme perdu. Regardez-le tomber…

Après le New Rose Hotel, voici le New York Sofitel. Point de fibre putassière dans cette variation autour de l’affaire DSK, mais une mise à nu des plus fascinantes pour l’hydre à deux têtes Depardieu/Ferrara.

Précisons tout de suite le plus important : on s’en fout de DSK. Peu importent l’affaire dont il est ici question, le barnum médiatique qui aura filé tant d’érections aux directeurs de chaînes d’info de l’époque, ni même de savoir qui a dit vrai, qui a menti, qui a payé qui pour ne rien dire sur qui, qui a manipulé qui pour faire tomber qui, et ce qui s’est réellement passé dans la chambre 2806 de l’hôtel Sofitel de New York. Même l’historique du film lui-même nous passe totalement au-dessus de la tête. En vrac : scandale programmé, contre-événement parasite au vu d’une projection en marge de la cuvée cannoise de 2014, pied de nez aux exploitants via une distribution en VOD, coup de pub alimenté par les retours élogieux des copains (Noé, Bertolucci, Forman), accusations de diffamation et d’antisémitisme par le couple DSK-Sinclair, résultat final contesté in fine par ses propres créateurs (Depardieu reniant le film, Ferrara en colère contre un Vincent Maraval ayant défiguré sa director’s cut pour la sortie aux Etats-Unis). Où s’arrête le vrai ? Où commence le faux ? On s’en tape d’autant plus que Ferrara n’est pas le premier cinéaste à s’accommoder de cette ambiguïté quand il ne s’agit pas de la créer par provocation. Et pour cause : non seulement l’affiche de Welcome to New York s’amuse de la fausse ambiguïté entre le sujet et sa représentation (« Vous savez qui je suis ? »), mais son prologue met cartes sur table sur ce qui l’anime, via l’interview de Gérard Depardieu par des « journalistes » (on reconnait l’actrice Shanyn Leigh et le réalisateur Jean-Stéphane Sauvaire). « Pourquoi avez-vous accepté ce rôle ? », lui demande-t-on. Réponse : « Parce que je ne l’aime pas. En général, je n’aime pas jouer. Je préfère sentir les choses, et lui, je ne le sens pas ». De qui parle-t-il ? De DSK ? De son personnage ? De lui-même en tant que Gérard Depardieu ? Et qui est cet homme à l’écran, qui se déclare individualiste et anarchiste ? Depardieu ou Devereaux ? Et que dire du fait que Shanyn Leigh, à l’époque compagne et muse de Ferrara, reviendra plus tard dans ce qui semble être un flashback aux relents de clin d’œil à l’affaire Tristane Banon ? Poser tout cela éclaire d’entrée la nature du film, centré non pas sur DSK mais sur une équipe de créateurs en train de réfléchir et de tourner autour d’une « créature ».

Le vertige suscité par le film s’installe ainsi sur ce qui constitue sa propre logique interne. Comme s’il fallait relier trois personnalités sur le terrain de l’excès et de la défonce : un acteur, un réalisateur et le personnage défracté qui résulte de leur collaboration. Rien de neuf en soi pour Ferrara : cette stratégie fut déjà la sienne à l’époque de Bad Lieutenant, l’amenant à faire fondre sa part sombre avec celle d’un Harvey Keitel alors en pleine crise personnelle pour concevoir en duo les bases d’un autoportrait transversal, via le récit d’un flic sadique et pourri jusqu’à l’os, accro au jeu, à la corruption et aux drogues dures, mais surtout éperdu de rédemption. Avec cette fois-ci une sorte de portrait à triple fond dans lequel l’aléatoire dérègle le dosage psychologique entre untel et untel, le pari est plus couillu : une sorte de valse identitaire avec un trio de bad lieutenants qui théorisent sur leur propre travail. D’un côté, un Abel Ferrara qui renoue avec la mise en abyme, histoire de transformer la faiblesse intrinsèque du scénario (un éternel grand enfant à l’obsession sexuelle maladive) en un principe de jeu motivé par l’outrance et le dégoût (un homme qui s’amuse dans son coin tout en faisant du mal aux autres). De l’autre, un Gérard Depardieu fidèle à sa réputation, cherchant moins à jouer un rôle qu’à « être », jouissant d’une liberté totale en plein tournage, quitte à en faire des caisses comme un gros lourd bourré ou à relier son excroissance corporelle à l’aura d’un système sulfureux suintant l’excès par tous les pores de la peau. Et au milieu, un certain Devereaux qui regarde DSK de loin pour mieux laisser son nihilisme profond (« Je ne ressens rien, je ne me sens pas coupable, je me fous des gens […] Personne ne veut être sauvé ») interpeller l’hydre à deux têtes qui l’a engendrée. Du cinéaste underground obsédé par l’humain au bord du gouffre et la rédemption impossible jusqu’à l’acteur-monument aujourd’hui déchu pour cause de ramdam médiatico-judiciaire étrangement proche de celui-ci, Welcome to New York ne prophétise aucune rédemption pour ses trois entités, chacune dépendant désormais des deux autres tout en étant reliée à l’état du monde moderne et au système économique. Pas de doute, nous sommes bien chez Abel Ferrara.

Quand bien même le film va jusqu’à intégrer des images d’archive de la véritable affaire et à tourner des scènes dans les vrais décors (soi-disant pour « sentir les vibrations et les fantômes »), l’affaire DSK se veut ici moins le sujet que le contrechamp lointain d’un scénario qui fait se télescoper le réel, la fiction et la lecture mentale. Crier au film-dossier, au délire révisionniste ou au navet indécent ne tient jamais la route, vu la façon qu’a Ferrara de brouiller les pistes au travers d’une forte épure stylistique : quasiment pas de musique, travellings minimalistes, alternance de plans larges et de caméra portée, cadrages millimétrés, décors topographiés comme des prisons (le glauque carcéral d’un côté, le confort Ikea de l’autre). A la fibre expérimentale propre au cinéaste répond ici une esthétique glaciale, statique, clinique, sans relief, comme une surface qui (se) reposerait exclusivement sur sa propre nudité – lien direct avec un Devereaux qui sacrifie tout à sa seule vérité, celle du sexe. La première demi-heure du film ne surprend guère de par la régularité de ce qu’elle montre, à savoir l’assimilation constante du monde contemporain à un lupanar géant par une sorte d’ogre lubrique et décadent, incapable de se retenir en toutes circonstances, que ce soit lors d’une discussion de famille, d’une réunion de travail ou d’une soirée entre amis. Pour mieux peindre la jouissance d’un homme assoiffé d’argent, de sexe et de pouvoir au travers d’une structure en paliers, Ferrara s’en tient à un montage anonyme, gonzo à gogo et pas cocaïné pour un sou, où s’enchaînent alcool, prostituées, dragues, bouffes, blagues de cul, humiliations, partouzes à la crème glacée (tiens, Ferrara fait du Ferreri !) et full frontal à tous les étages. Depardieu lui emboîte le pas en se mettant à nu comme jamais : son obésité flasque et monstrueuse jetée en pâture à la caméra, sa respiration sourde et ses bruits de gorille en rut lâchés lors des ébats sexuels, son assimilation de l’anatomie féminine à un appartement dont il faudrait visiter chaque pièce (euh…), sans oublier ses métaphores paillardes et déplacées qui foutent en l’air la moindre discussion (« La bouillabaisse, c’est une partouze de poissons ! »).

Puis vient l’instant tant redouté. Cette effroyable agression sexuelle que Ferrara n’esquive pas et ne détourne jamais du regard dans sa director’s cut de deux heures – a contrario de l’hypocrite montage raccourci qui laisse planer le doute. Ce moment décisif qui signe le début de la fin pour Devereaux, broyé par son propre système d’excès et immobilisé dans un absolu dégoût de lui-même. Ce point de bascule d’un film qui justifie tout à coup son propre titre, ici affiché en tant qu’inscription dans un aéroport au moment même où Devereaux se retrouve menotté et ramené de force sur le territoire américain – on s’étonne d’ailleurs que personne n’y ait prêté grande attention. La fausse promesse dégagée par ce titre (un gros scoop hypothétique sur le vrai visage de la Grosse Pomme ?) n’a pour double corollaire que le néant existentiel qui anime la pieuvre capitaliste moderne (ce qu’est clairement Devereaux) et la soumission de celle-ci à une justice qui relève moins de la réalité que du théâtre – le public juge non pas en fonction de ce qui est vrai mais de ce qu’on lui montre. A ce titre, le fait d’avoir inclus dans le montage cette courte séquence d’archive où l’avocat de la vraie plaignante reproche la décision finale du procureur d’avoir abandonné les poursuites est une façon pour Ferrara – bien plus moraliste qu’on ne le croit – d’évoquer la marge de manœuvre quasi nulle des faibles face au pouvoir de l’argent. D’où le personnage de Simone, brillamment incarné par Jacqueline Bisset, qui s’écarte pour le coup du personnage réel pour revêtir les habits d’une riche manipulatrice, avant tout guidée par ses propres plans de carrière. A elle, donc, d’empoigner dès lors les enjeux souterrains de la seconde moitié du film, très clairement la plus perturbante.

Circonscrite dans un luxueux loft de Manhattan, tout en niveaux, en vitres et en perspectives géométriques (on se croirait dans Girlfriend Experience), l’action arythmique de Welcome to New York change alors de logique sous l’impulsion d’une narration-puzzle qui brouille la temporalité entre les scènes. Virage immédiat vers le huis clos mental, avec des personnages toujours plus spectraux à force d’isoler leur silhouette en contre-jour ou d’être carrément aspirés dans l’obscurité la plus totale – la seule « lumière » qui émane de Devereaux est celle de son bracelet électronique. La joute verbale qui s’y déroule n’est pas celle d’un couple, elle confronte avant tout une femme à sa propre création. En effet, Simone épouse moins la figure de l’épouse que celle de la mère, consciente de son pouvoir et obligée d’en user pour repasser après les bêtises du sale môme dont elle a elle-même façonné la nature et le destin (Devereaux ne serait qu’un banal prof d’université destiné à la présidence de la France ?). De son côté, sa « créature » organise sa défense de la façon la plus infantile qui soit. Assumant son irresponsabilité sans la moindre remise en question, Devereaux amplifie ce qui avait été mis en exergue dans le prologue du film : faire pleurer autrui pendant qu’il rigole au fond de lui. Le voilà qui active la provocation out of the blue, entre des apartés face caméra qui interpellent le spectateur, des crachats de reproches envers une Simone dépitée qui s’en prend plein le mascara (« Tu n’es jamais satisfaite. Tu déformes toujours la réalité pour l’adapter à tes ambitions »), une allusion vicieuse qui drape son mépris nihiliste des atours du fantasme antisémite, et surtout ce monologue intérieur où Depardieu/Devereaux médite en pleine nuit sur sa déchéance. Reste une scène, la meilleure, qui nous ramène tout à coup sur les plus belles terres du cinéma de Ferrara. Un soir, Simone rejoint Devereaux dans sa salle de projection privée où il regarde Domicile conjugal de François Truffaut, et tombe pile au moment où Claude Jade, grimée en geisha pour ressembler à la maîtresse japonaise de Jean-Pierre Léaud, laisse de grosses larmes couler sur son maquillage. Projection graphique d’un visage sur un autre, parallèle qui s’opère en surface sous l’angle de la réminiscence cinéphile, mise en abyme typiquement ferrarienne qui inclut une image dans une autre en tant que commentaire décalé.

Le film ayant été conçu presque en même temps qu’un autre (celui que Ferrara consacra aux dernières heures du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini), on pourrait rejoindre l’opinion de ceux qui y virent clairement une sorte de diptyque. Même dimension d’autoportrait déguisé, même confusion de la trinité acteur/personnage/cinéaste, même élan de passion qui bascule dans l’autodestruction, même approche de personnages réels érigés malgré eux au rang de mythes. Mais encore ? Si connexion cinéphile il y a, elle s’organise plutôt au travers d’un autre contemporain de Ferrara qui, un an avant Welcome to New York, avait su génialement donner chair à ce pic ultime de folie, de pouvoir et de démesure avec Le Loup de Wall Street. Scorsese et Ferrara ont beau partager les mêmes démons et obsessions (dont le catholicisme et l’addiction), ils diffèrent dans la mise en pratique : si le premier voit les choses en grand, le second voit les choses en creux. Et surtout, chez Ferrara, la technique du rise and fall est moins évidente : on commence toujours du bas (de l’âme) pour aller ensuite toujours plus bas (vers le néant). En lieu et place du registre putassier que pouvait inspirer une fiction sur cette affaire du Sofitel (et que d’aucuns se sont entêtés à déceler mordicus là-dedans), Ferrara aura intelligemment choisi d’en aplatir les faits, de les assécher jusqu’à la fatigue, de les dénuder jusqu’à l’exhibition, osant ainsi une mise à nu des motifs de son propre cinéma. A titre d’exemple, sa figure matricielle de l’ordure damnée à l’option rédemptrice expirée depuis trop longtemps est ici comme un porc qui aurait d’entrée le groin dans la fange, et jamais le film ne s’efforce de l’en relever. A la manière d’un jeu de miroirs ultra-maso, Ferrara et Depardieu se calent jusqu’au bout sur le schéma révulsif de leur créature : un vice trop gras pour être digéré, un être configuré pour sauver le monde mais incapable de se sauver lui-même, un plaisir à jouer un personnage autant qu’à s’en détacher, une fascination mêlée de répulsion pour cet abîme au bord duquel on se trouve soi-même. Risque élevé, scandale inévitable, punition sévère, certes, mais il fallait bien en passer par là.