John Woo est un sentimentaliste. Il est comme ça : le réalisateur d’À toute épreuve possède cette croyance archaïque que le cinéma a pour objectif de provoquer des émotions chez le spectateur. Selon lui, ce dernier ne doit pas rester avachi sur son fauteuil et suivre mollement les actions exécutées par les personnages mais ressentir viscéralement ce qui se passe sur l’écran. Pourtant, lorsque quelqu’un parle de son sentimentalisme, le qualificatif est craché comme une insulte. Pourquoi diantre se mettre à critiquer ce qui correspond au fondement même de tous les médias artistiques ? Parce que Woo aime les choses simples ? Certes, ses films évoquent des thématiques minérales si l’on peut dire : le bien et le mal, l’innocence et la culpabilité, la pureté et la monstruosité, la vérité et l’apparence… Mais tout comme les bons sujets ne font pas les bons films, les sujets dits ingrats peuvent déboucher sur de grandes choses. C’est là tout le principe de l’art que de faire naître la beauté par la médiocrité. Quelques-uns des plus grands chefs d’œuvre du septième art pourraient être caractérisés par cela. Aux côtés des Dents de la mer de Steven Spielberg, Volte/Face en est l’une des plus fameuses illustrations. A l’époque de sa sortie, qui pouvait s’attendre à autre chose qu’une exécution passive d’action pétaradante ? En débutant sa carrière aux Etats-Unis, Woo venait juste d’exécuter deux séries B forts oubliables (le ramolli Chasse à l’Homme et le westernien Broken Arrow). Sa nouvelle réalisation semblait bien être partie pour prendre la même tournure. Difficile en effet d’avoir confiance en un pitch digne des pires séries Z et dont la crétinerie ferait même pâlir Uwe Boll. Pourtant, la magie de la narration et de la mise en scène va transformer une histoire ingrate en une des expériences cinématographiques les plus intenses qui soient. Car Volte/Face n’est rien moins qu’une explosion de jubilation artistique.

Notre réalisateur hongkongais préféré aime donc les choses simples mais pas les traitements simplistes. Si Woo est un sentimentaliste, ça ne veut pas dire pour autant qu’il réalise les plus pathétiques des mélodrames. On pourrait pourtant se laisser berner en ce sens par ses visions disons over-the-top. Woo est un artiste de la surenchère et ne peut s’exprimer pleinement qu’au travers de l’exagération. C’est par ce seul moyen qu’il est à même d’emmener ses thématiques vers des territoires insoupçonnés. En ce sens, il est pratiquement impossible de revoir un long-métrage comme Volte/Face par petits morceaux. C’est un film à regarder de bout en bout ou pas du tout. Débarrassé du sentiment d’immersion offerte par la réalisation, une lecture fragmentaire nous pousserait à analyser chaque image de manière pragmatique. On ne peut alors que s’alarmer face à plusieurs points. Est-il normal que Nicolas Cage fasse autant de grimaces ? Pourquoi le cinéaste est-il à deux doigts de filmer en gros plans des doublures qui ne ressemblent absolument pas aux acteurs principaux ? Toutes ses invraisemblances sont-elles bien convenables ? Volte/Face ne peut se savourer par le détail mais pour la globalité de sa construction. C’est comme se concentrer sur un tableau. Si on regarde de trop près, le trait apparaît grossier et ça ne ressemble guère plus qu’à un amas de couleurs assemblé sans talent. Mais si on voit le tableau dans son ensemble, tout prend un sens et on ne peut qu’être ébloui par ce qui a été accompli.

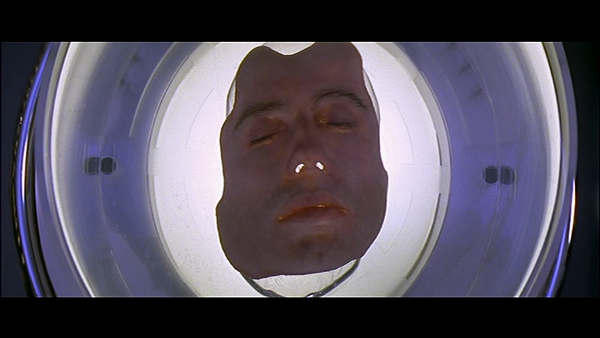

Volte/Face brille ainsi par la densité et la complexité de son jeu d’antagonisme. Woo a régulièrement mis en scène au cours de sa carrière des ennemis jurés, des personnages exaltant leur obsession de détruire l’adversaire. Avec ce long-métrage, on semble arriver au bout de cette thématique tant elle atteint des sommets indescriptibles. Le réalisateur saisit ainsi l’extrême ambiguïté d’un tel thème à travers son principe de changement identitaire. Schématiquement, l’un devient l’autre afin de l’éliminer. Par ce biais, le film questionne la frontière entre le bien et le mal en rappelant l’extrême proximité de ses deux notions chez les individus (généralement cette similitude est la cause même du conflit). Toutefois, Volte/Face va plus loin et inscrit un autre niveau de lecture par rapport à l’idée du transfert d’identité. Car finalement, l’un devient l’autre surtout pour se détruire lui-même. D’ailleurs, ça pourrait être le sens véhiculé par la séquence la plus culte du film. Dos à dos contre un miroir, les deux ennemis discutent afin de savoir s’ils trouveront un terrain d’entente afin de récupérer leur vie précédente. Voyant rapidement qu’ils n’arriveront à aucun compromis, ils décident de s’entretuer. Ils se retournent face au miroir derrière lequel se trouve l’antagoniste et font feu. Bien sûr à ce stade de l’histoire, le miroir renvoie désormais à chacun le visage de la bête à abattre et c’est avec un soin pervers qu’ils visent ce détestable reflet. Néanmoins la scène est plus complexe que la simple mise en avant d’une image graphique forte. Car un miroir ne renvoie pas uniquement une apparence. Symboliquement, le miroir permet une divulgation de l’âme ou du moi profond de l’être qui y fait face. En tirant, les protagonistes ne brisent pas juste le visage de l’opposant mais également leur identité propre.

Le point de départ du film repose sur ce principe. A l’issu de la première scène d’action (hommage contemporain au western et à sa typique attaque de diligence), Sean Archer a mis hors d’état de nuire Castor Troy. La traque qu’il a mise en œuvre depuis tant d’années arrive enfin à son terme. Normalement, notre héros devrait se sentir libérer d’un poids. Pourtant, il ne semble toujours pas capable de faire son deuil et refuse absolument d’abandonner l’existence mortifiante qu’il a instauré suite à l’assassinat de son fils. En choisissant d’entrer dans la peau de son ennemi pour empêcher un attentat, il va en quelque sorte passer de l’autre côté du miroir. Derrière un objectif simple et clair (un bête McGuffin en fait qui sera d’ailleurs abandonné à mi-parcours), cet endossement identitaire va surtout lui faire vivre une aventure à la recherche de lui-même. Le patronyme Archer peut d’ailleurs être à cet effet corrélé avec le proverbe de Confucius « L’archer a un point commun avec l’homme de bien : quand sa flèche n’atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même ». En n’ayant pas réussi à reconstruire sa vie suite à l’arrestation de Troy, Archer va être poussé au gré de son périple à comprendre les raisons de son échec (en assimilant notamment l’artificielle culpabilité qu’il s’est attribué). Cette idée de destruction de l’être antérieur se retrouve forcément tout autant chez le bad guy. En prenant le rôle du gentil, il se met à détruite la figure qu’il incarnait précédemment (celle du tueur psychotique accompagné de ses copains malfrats). Il désintègre l’abomination qu’il était pour pouvoir devenir le roi du petit monde dans lequel il évolue désormais.

Il s’agit également là d’un autre aspect fascinant du film : l’exploration de l’environnement respectif des deux personnages. Le film joue sur l’ambiguïté propre des personnages principaux mais creuse également un certain trouble vis-à-vis de la réaction des protagonistes secondaires face à un changement d’identité qu’ils ne peuvent soupçonner. Tout le monde se laisse berner par les apparences. Lorsque Archer devenu Troy flanque une raclée à un co-détenu, tout le monde l’acclame sans voir un seul instant la terrible perte de repères du personnage. Certains ont des doutes mais finalement ils se laissent séduire par cette figure mensongère qui semble tout aussi convenable que l’authentique. L’une des grandes scènes du film explore cette idée lorsque le faux Archer organise un dîner à sa femme. Face à tel déballage affectif, celle-ci émet des réserves envers le comportement de son mari. Afin de la rassurer, celui-ci s’approche et lui dit juste : “si le flic le plus important du pays ne peut pas rentrer à temps chez lui alors tant pis pour le pays !”. Et le personnage féminin de se laisser séduire par ses paroles ! Qui l’en blâmerait ? Depuis le début du film, son seul souhait était d’entendre son mari prononcer ses mots. Le fait bien sûr que c’est le meurtrier de son enfant qui lâche cette promesse déstabilise et interroge nos cautionnements moraux. Et il ne s’agit là que d’un exemple parmis tant d’autres.

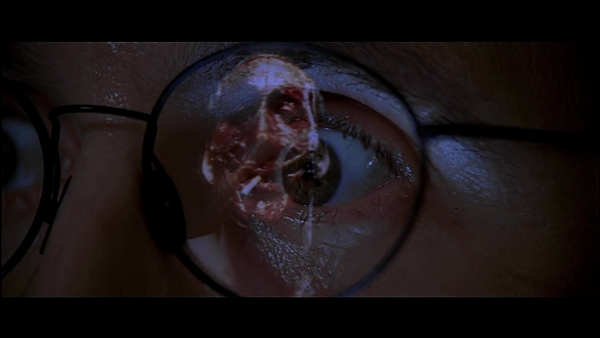

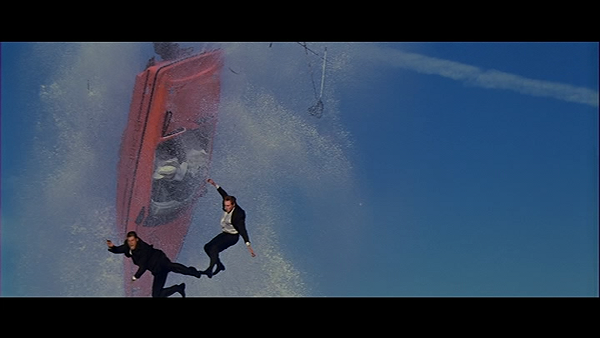

Le cinéma de John Woo fonctionne donc sur le mode de l’opulence. Il sait qu’il doit rajouter des couches et des couches pour que son histoire puisse véritablement s’épanouir. Mais à l’inverse de tant d’autres, il connaît la mesure de ses ingrédients. C’est là qu’on voit le génie d’un artiste. Woo n’est pas comme un enfant qui barbouille sa feuille de couleurs diverses qui font jolies. Non, le réalisateur du Syndicat du Crime sait que le plus ne va pas forcément de pair avec le mieux. Il compose ainsi en conséquence en offrant beaucoup de choses mais en réfléchissant toujours comment retirer un résultat digeste et harmonieux. Au niveau de la mise en scène, Woo est ainsi capable d’aligner parfois plusieurs plans différents qui servent tous à exprimer une idée identique. Prenons en illustration la scène d’ouverture. Sa fonction est de montrer la mise à mort du fils du héros et par extension la fin de son univers heureux. Lorsque l’acte sera exécuté, Woo va enchaîner au moins cinq idées pour marquer cette transition : une ombre passe sur le dos du héros lorsque le coup de feu part, une tache de sang macule le joli cheval de bois du manège, des ballons s‘envolent dans les airs, un panoramique au ras du sol nous dévoile l’enfant avec la balle dans la tête et le manège si joyeux se transforme en une spirale cauchemardesque. Tout ceci est-il bien utile d’un point de vue pratique ? Probablement pas. Est-ce déplorable ? Aucunement ! Contrairement à beaucoup, la surenchère chez Woo ne vit pas que pour elle-même et cherche avant tout à donner un sens au film. Elle est même le moteur du récit. Volte/Face reste un film toujours aussi incroyable au niveau de la pyrotechnie. Il peut même d’ailleurs être considéré comme le dernier géant d’un genre qui n’a pas connu de grands sursauts durant les années deux milles. Mais cette technique fait preuve d’une virtuosité qui n’a rien de gratuite. Lorsque Castor Troy doit couper les ponts avec ses anciens compères, Woo ne va pas juste se contenter d’une petite discussion ou même d’un simple mano à mano. Non, cela doit prendre la forme d’une gigantesque fusillade où un appartement va être détruit de manière spectaculaire.

Propos simple pour moyens extraordinaires, ce qui en soit est cohérent pour un projet cherchant à entretenir des fondements mythologiques ancestraux. Le parcours de Sean Archer pourrait ainsi s’analyser comme celui d’Ulysse dans l’Odyssée d’Homère. Les deux héros entretiennent d’ailleurs le même but : retourner chez eux. De Volte/Face, on critique souvent la conclusion. Le happy end est qualifié de mièvre, de guimauve gluante et inutile. Néanmoins, il faut admettre que le film ne pouvait absolument pas se terminer autrement puisque toute l’histoire tendait vers cette scène. Tel Ulysse, toutes les aventures vécues par Archer ne pouvaient que le conduire à retrouver le bonheur qui l’attendait chez lui. Peut-être que certains ne supportent pas que Woo ait fait de cette scène une véritable incarnation du retour au jardin d’Eden. Une référence pourtant logique au regard du nom des personnages (l’enfant Adam et la femme Eve) par lesquels Archer pourra (re)commencer sa vie. Ou c’était peut-être juste le détail de trop de ce mélange hétérogène de qualités vertigineuses dont la somme a permis de transcender l’histoire la plus craignos qui soit.

Réalisation : John Woo

Scénario : Mike Werb et Michael Colleary

Production : Touchstone Pictures

Bande originale : John Powell

Photographie : Oliver Wood

Origine : USA

Titre original : Face/Off

Année de production : 1997