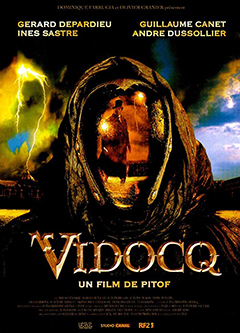

REALISATION : Pitof

PRODUCTION : RFK2, StudioCanal, TF1 Films Production

AVEC : Gérard Depardieu, Guillaume Canet, André Dussollier, Inès Sastre, Moussa Maaskri, Jean-Pierre Gos, Edith Scob, Isabelle Renauld, Jean-Pol Dubois, André Penvern, François Chattot, Elsa Kikoïne

SCENARIO : Pitof, Jean-Christophe Grangé

PHOTOGRAPHIE : Jean-Pierre Sauvaire

MONTAGE : Thierry Hoss

BANDE ORIGINALE : Bruno Coulais

ORIGINE : France

GENRE : Fantastique, Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 19 septembre 2001

DUREE : 1h39

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Paris, à l’aube de la Révolution de juillet 1830. Etienne Boisset, jeune journaliste et biographe autoproclamé d’Eugène-François Vidocq, débarque de son village de province pour démasquer l’assassin de son maître à penser et reprendre sa dernière enquête laissée inachevée. En cours de route, il fait la rencontre de tous ceux qui avaient côtoyé de près ou de loin Vidocq : Preah, une courtisane manipulatrice ; Nimier, détective et ami du défunt ; et Lautrennes, officier de police flanqué de deux gardes du corps jumeaux. De bordel en fumerie d’opium, de sombres ruelles en cabinet secret, Etienne Boisset va découvrir un monde d’une fantastique décadence…

Dans quelques semaines sortira en DVD et Blu-Ray la dernière adaptation de Vidocq réalisée par Jean-François Richet. Un film décevant qui, au-delà d’un box-office timide, nous aura surtout donné envie de nous intéresser de nouveau à « l’autre film Vidocq », celui qui aura tant fait jaser à sa sortie et qui se traîne encore aujourd’hui une sale réputation. A juste titre ?

Certes, l’ambition au cinéma, ça se mesure. Mais c’est toujours plus intéressant à analyser quand le réglage n’est pas parfait, quand le déséquilibre menace, quand on ne cesse de rajouter des poids sur les deux côtés de la balance. Dans ce registre-là, le fameux Vidocq de Pitof en tient une sacrée couche de par son statut de film-patchwork qui mélange tout et n’importe quoi. On vous fait la liste ? Alors en vrac : polar, horreur, fantastique, science-fiction, énigme à tiroirs, reconstitution historique, thriller politique, steampunk, paranormal, trash metal, expressionnisme, kung-fu, capoiera, le tout perfusé aux jeux vidéos, à la démesure opératique des westerns italiens et aux peintures du XVIIIème siècle, et prenant place dans un contexte historique trouble (une journée pré-insurrectionnelle de 1830 annonçant la future destitution du roi Charles X) avec un Paris revisité en labyrinthe de la crasse et de la déviance. Sans parler de la cerise sur le gâteau grâce à laquelle le thermomètre des attentes aura viré au rouge cramoisi : dès sa sortie en septembre 2001, Vidocq allait être le premier film numérique de l’Histoire du cinéma (donc tourné intégralement sans pellicule argentique), coiffant ainsi au poteau le Star Wars Episode II d’un George Lucas qui n’aura jamais eu l’honnêteté de reconnaître sa défaite. Le fait que l’on se retrouve également avec un générique gorgé de noms prestigieux aura encore surchargé la valise à espérances démesurées : Dominique Farrugia en producteur bienveillant, Marc Caro en créateur du look des personnages, Jean Rabasse en enjoliveur des décors, l’écrivain starisé Jean-Christophe Grangé en rédacteur d’un script malin et tarabiscoté, sans oublier Gérard Depardieu qui remplaçait ici Daniel Auteuil dans le rôle-titre. Ça fait beaucoup. Pour que l’équilibre soit optimal, il fallait évidemment un cinéaste capable de transcender chacune de nos attentes et d’apporter un style adéquat sur chaque composante du projet. Et c’est là que Pitof – pseudonyme assez rigolo pour Jean-Christophe Comar – débarquait sans crier gare pour donner naissance à un joyeux bordel.

Soyons francs : on s’interdira de conchier le catapultage du bonhomme à un poste de réalisateur qu’on n’aurait jamais cru taillé sur mesure pour lui, et ce parce que les indices annonçant cette mutation ne manquaient pas. Jusqu’ici prodigieux directeur des effets spéciaux sur les films de Jean-Pierre Jeunet (entre autres), Pitof avait déjà roulé sa bosse durant deux décennies en tant qu’assistant réalisateur et monteur sur un grand nombre de clips et de publicités. Et bien avant qu’il ne devienne l’une des têtes de turc favorites de la cinéphilie française (au point de disparaître des radars), Vidocq avait au moins su révéler chez lui un désir créatif et une ambition artistique qui, quoi qu’on en dise, avaient engendré quelque chose de peu commun. Encore heureux lorsqu’on prend le risque de revisiter l’une des figures matricielles de la culture populaire hexagonale, en l’occurrence Eugène-François Vidocq, ex-bagnard devenu par la suite indicateur pour la police, chef de la Brigade de Sûreté de Paris, puis détective privé à son propre compte. Inutile, par ailleurs, de disserter pendant des plombes sur l’influence de ce personnage bien réel sur tout un pan de la littérature populaire (Wikipedia is your friend…). Ce qui compte ici, c’est de voir ce que Pitof et Grangé ont voulu en faire. Et là-dessus, les jeux sont faits dès les trois premières minutes : le temps d’un pré-générique où Vidocq/Depardieu traverse une fonderie couleur ocre à la recherche d’un individu maléfique et masqué nommé « l’Alchimiste », notre détective à grosse bedaine rend son dernier souffle au terme d’un duel épique, non sans avoir eu le temps d’apercevoir enfin le visage caché sous le masque de son ennemi. Fin du film ? Bien sûr que non, puisqu’on est au cinéma. Vous savez, cet art très spécial où une narration bâtie sur un flash-back (voire plusieurs, parfois emboîtés façon poupées russes) peut autoriser un mort à revenir mener l’enquête…

C’est donc à Etienne (Guillaume Canet), jeune biographe fringué comme le Chapelier Toqué, qu’incombe le rôle de l’enquêteur par procuration : chaque individu qu’il rencontre relance la donne d’une intrigue tordue censée éclaircir peu à peu la traque de l’Alchimiste par Vidocq – on imaginait mal notre Gégé national se contenter d’un rôle de figurant éliminé dès la scène d’ouverture ! Inutile de s’étendre sur le double fond manipulateur que renferme cette intrigue, d’abord parce que le très sympatoche Karim Debbache s’est déjà chargé d’exposer la fragilité d’un tel tricotage narratif dans un excellent épisode de Chroma, ensuite parce qu’un twist final de cet acabit n’a de valeur que si l’on accepte de jouer soi-même le rôle du détective roulé dans la farine lors d’un second visionnage (celui-ci s’avère bien plus constructif et stimulant que le premier). Le plus intéressant réside ici dans ce qu’implique l’intrigue, à savoir la présence d’un psychopathe fabriquant son masque-miroir magique avec l’âme des jeunes filles vierges que lui fournissent un trio de riches notables lancés dans une quête obsessionnelle de la jeunesse éternelle. Sur ce point-là, revoir Vidocq longtemps après s’être farci la bouillie hallucinante de Catwoman invite à trouver une continuité thématique dans la sensibilité de Pitof : en effet, les deux films explorent chacun à leur façon l’obsession narcissique pour le rajeunissement et le culte du corps, en la revisitant à chaque fois sous un angle expérimental et fétichiste. Sauf que là où Catwoman tapinait dans les égouts de la subtilité en dissimulant l’émancipation d’un corps féminin conscient de sa félinité sous l’emballage racoleur et putassier d’un clip des Destiny’s Child, Vidocq s’en tient à une pure logique de feuilleton pulp barré, sans second degré ni arrière-fond fallacieux, où l’effet absorbe les faits. Jusqu’à finir par tuer l’effet ?

Il est permis de s’interroger sur les intentions cachées de Pitof : quel effet voulait-il produire sur le spectateur, surtout avec une technologie balbutiante que l’on portait alors au pinacle ? Certes, la force évocatrice de cette dernière, associant un remarquable piqué de l’image à une profondeur de champ hallucinante, pouvait accroître le sentiment d’immersion dans une époque révolue tout en permettant au réalisateur de se rapprocher le plus possible des références picturales qu’il avait en tête. Certes, tout ce qui faisait bouillir son bagage référentiel se voit ici comme le nez au milieu de la figure, allant de Gustave Moreau (le look de danseuse khmère d’une Inès Sastre très Salomé dans l’âme) à Gustav Klimt (le corps allongé d’Isabelle Renauld dans une fumerie d’opium) en passant par Sergio Leone (les gros plans sur des visages suants et grimaçants, les gardes fringués en cache-poussière dans des décors cadrés en grand angle, etc…) et le jeu vidéo Tomb Raider pour la dynamique de la caméra mobile. Sauf que cette effervescence se ressent ici dans un montage mutant et instable qui fuit toute notion de dosage au profit d’un touillage tous azimuts. Dès la scène d’ouverture, la « flamboyance de l’excès » propre à la mise en scène selon Saint Pitof s’apparente à de la bouillie : on a le sentiment clair et net que le monteur est défoncé au schnaps, que le chef opérateur a passé trop de temps au hammam, que la notion de « raccord de plan » a pris un vilain coup dans l’aile et que ce que l’on voit ressemble moins à une scène lisible qu’à une grosse suite d’images qui bougent. Même verdict pour les bagarres opposant Vidocq à l’Alchimiste, mixant ici capoeira, lutte gréco-romaine et high-kick à la JCVD dans un amas de plans trop souvent succincts et compilés sans réel souci de lisibilité. On sent alors que tout ce qui intéresse Pitof, c’est le choc visuel, intégré moins dans la globalité d’une scène que dans la spécificité d’un plan. A ceci près que l’effet est nul sans un agencement solide et harmonieux des raccords de plan.

Un plan précis, utilisé ici comme simple effet de transition entre deux scènes, condense à lui seul tout ce qui pose problème dans l’ensemble du film : une simple virée en calèche vers le Louvre, et hop, bonjour le montage remue-ménage où Pitof nous hurle sa science d’un cinéma bruyant et approximatif à base de plans débullés qui filent la nausée, de ciel apocalyptique qui fait tâche et de soucis d’exposition qui nous rayent le cristallin. Il en est de même pour cette succession de gros plans/plans d’ensemble soi-disant conçus à la façon d’un Sergio Leone, mais qui sont ici cuisinés avec une science du cadre clairement aux antipodes. En gros, si Leone laissait au spectateur le temps de s’imprégner de ses plans, Pitof tutoie autre chose : c’est moche une fois sur trois, c’est souvent gratuit, ça nous hurle au visage (merci les acteurs), ça dégueule d’incrustations foirées (merci les fonds verts), ça racole pas mal par-ci par-là (merci les melons XXL des blanchisseuses qui rigolent comme des dindes), et ça se cale sur la rythmique d’un expressionnisme plus outrancier tu meurs où la moindre petite respiration de récit passe pour une délivrance. Un chaos fait film, tantôt posé et composé (c’est très beau), tantôt usé et abusé (c’est infernal), où un raccord entre deux plans ne cesse d’obéir à une logique destructrice (le second chasse le premier au lieu de le prolonger) et où l’envie de réinventer un monde montre vite ses limites par une recherche de puissance visuelle jamais canalisée. Parler d’un équivalent filmique de la créature de Frankenstein tombe alors sous le sens : pour une image numérique sensée nous rapprocher de la vision la plus précise qui soit, il est plus que perturbant de se retrouver devant un objet aussi biscornu, tordu de partout, où tant d’idées ont été déformées et mélangées les unes dans les autres.

Au vu d’une quantité aussi élevée de couilles dans le potage, à quoi doit-on toutefois notre indulgence envers le premier long-métrage de Pitof ? Certes, la sortie récente de L’Empereur de Paris pèse lourd là-dedans, tant le film de Jean-François Richet s’en tient à une illustration poussiéreuse de l’enquête-phare de Vidocq, exhibant fièrement son réalisme plan-plan au détriment de toute audace et de toute émotion. Entre un objet bizarroïde qui ose quelque chose et un téléfilm fade qui ne prend pas de risques, notre choix est vite fait. Mais si l’on remonte plus loin en arrière, on s’aperçoit bien que ce que promettait le film de Pitof – à savoir du jamais vu sur grand écran – nous faisait oublier à quel point ce qui est techniquement neuf relève en général du brouillon. Cela invite à relire le film tout entier sous l’angle de l’ovni composite à mi-chemin entre l’objet précurseur et le gadget de nouveau riche, d’une centrifugeuse étourdissante qui essuie elle-même les plâtres d’une technologie en gestation. Dès lors, tout ce que propose le film en matière d’excès trouve une raison d’être : l’urgence furieuse avec laquelle le récit est déroulé (tout tient ici sur une journée avec des flashbacks à lire comme des pensées fugaces et désaccordées), la folie quasi schizophrène de la mise en scène (celle-ci fuit la stabilité pour dessiner le brouillon d’un style dans lequel elle se noie… peut-être à dessein), la multiplicité assez démentielle des contrastes et des textures dans les décors (la picturalité s’installe dans chaque photogramme jusqu’à zébrer son chaos général de plans visuellement somptueux), ou encore ce smoothie de références artistiques diverses qui se rêve – sans toujours y parvenir – en cocktail postmoderne. Au beau milieu de ce fourre-tout saisissant, le casting s’en tient donc à des postures de silhouettes qui portent une idée à défaut d’investir un rôle : hormis un Canet mal à l’aise dans son double jeu, les acteurs assurent la démo, entre un Depardieu qui singe Vidocq avec la finesse d’un ogre, un Dussollier qui se la joue serpent dans un rôle de flic suspicieux, et une Inès Sastre qui remplit la case de la figurante sexy professionnelle (du genre qui ne fait rien mais qui le fait très bien). Pas de quoi offrir à Vidocq le statut de « grand film malade et avant-gardiste » qu’il rêverait sans doute d’obtenir, mais assez pour en faire désormais un ovni digne de ce nom, bien plus digeste qu’il ne l’était il y a presque vingt ans, dont la singularité est corollaire de ses nombreuses imperfections.