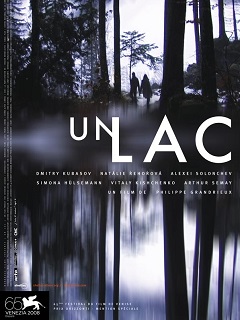

REALISATION : Philippe Grandrieux

PRODUCTION : Catherine Jacques, Mandrake Films, Arte France Cinéma, StudioCanal, Rhône-Alpes Cinéma, Shellac

AVEC : Dimitry Kubasov, Natalie Rehorova, Alexei Solonchev, Simona Hülsemann, Vitaly Kishchenko, Arthur Semay

SCENARIO : Philippe Grandrieux

PHOTOGRAPHIE : Philippe Grandrieux

MONTAGE : Françoise Tourmen

BANDE ORIGINALE : Natalie Rehorova, Robert Schumann

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Expérimental

DATE DE SORTIE : 18 mars 2009

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un pays dont on ne sait rien, un pays de neige et de forêts, quelque part dans le Nord. Une famille vit dans une maison isolée près d’un lac. Alexi, le frère, est un jeune bûcheron au cœur pur. Enclin à des crises d’épilepsie, et de nature extatique, il ne fait qu’un avec la nature qui l’entoure. Alexi est très proche de sa jeune sœur, Hege. Leur mère aveugle, leur père et leur plus jeune frère, observent en silence cet amour incontrôlable. Un étranger arrive, un jeune homme à peine plus âgé qu’Alexi…

Après deux films cauchemardesques où l’ombre prenait le pouvoir, Philippe Grandrieux se tourne vers davantage de lumière avec un film plus dépouillé, proche du chant cosmique. Et c’est hallucinant.

Lâchons une petite hypothèse personnelle : parmi les cinq sens du spectateur qu’ils parviennent à amplifier, les films de Philippe Grandrieux auraient étrangement tendance à privilégier celui du toucher. Quand bien même le travail sur l’image et le son atteint à chaque fois un haut degré de sophistication, on rentre dedans un peu à la manière d’un aveugle, avec le champ de vision altéré et les bras tendus vers l’avant, en quête d’un relief ou d’une matière à appréhender. Cela se cristallise au centuple avec Un lac, clairement son film le plus dépouillé. Après la brume noire, c’est le vent blanc qui, en plus d’imposer un haut taux de réfrigération côté atmosphère (gardez une doudoune à portée de main), hérite du rôle de l’élément perturbateur. La nature devient donc reine dans ce nouveau monde autarcique où les fous d’autrefois ont laissé la place à des cavaliers et des pions d’on ne sait quelle force obscure. Ici, pas de serial-killer ni de mafieux démoniaque. Le héros du film, c’est le décor, le paysage. Un lac, donc. Un territoire peut-être situé dans un coin reculé des Alpes suisses – si l’on en croit le dossier de presse – mais que Grandrieux ne traite jamais en tant que point sur une carte. Une surface lisse au premier abord, mais traversée de courants souterrains et entourée par des montagnes si imposantes qu’elles lui donnent presque la dimension d’un puits. Et que se passe-t-il ici ? Pas grand-chose. Une famille habite à proximité, dans une étrange maison-monolithe sans porte ni fenêtres qui fait presque figure d’intrus dans le décor naturel. Le fils, Alexi, est un adolescent bûcheron, frappé par de fréquentes crises d’épilepsie. Ce dernier a une sœur à qui il voue un amour difficile à cerner, un petit frère encore trop jeune pour faire le même travail que lui, une mère apparemment frappée de cécité et un père absent qui réapparaîtra bien plus tard. Un jour, un jeune étranger fait son apparition dans les environs pour apprendre le métier. Sa beauté frappe tellement la sœur d’Alexi que celle-ci finira par quitter sa famille pour le suivre, ailleurs, loin d’ici… Voilà, on vient de raconter tout le scénario. Et pourtant, on n’a encore rien dit.

Une histoire simple, écrite d’une seule traite par Grandrieux et shootée à l’instinct en mini-DV comme un précipité d’action-filming : voilà a priori ce qui caractérise Un lac. On pourrait se croire quelque part, mais tous nos repères ne servent plus à rien dans ce no man’s land – un lieu isolé, une famille, un étranger qui arrive. On est presque dans un western, sauf que rien n’est codifié. On pourrait valider l’hypothèse d’un drame familial sur fond de relation incestueuse entre un frère et une sœur, à ceci près que rien n’est ici psychologisé à des fins morales – logique quand on connait le cinéaste. On pourrait s’imaginer catapulté dans une chronique sociale et hyperréaliste de la vie paysanne, mais la vie autarcique ici décrite, très éloignée de toute trace d’humanité (où sont les gens ? les villes ? les commerces ? les poteaux électriques ?), ne semble obéir qu’au cycle des saisons et au calme souverain de la nature. Alors, où sommes-nous ? Avant tout dans un cinéma qui, petite nouveauté chez Grandrieux, se tourne davantage vers la lumière, celle-ci aveuglante lorsqu’elle surgit à travers l’obscurité ambiante. L’extraordinaire beauté minérale du film offre un apaisement – pour ne pas dire une vraie modestie – qui tranche avec les ambiances violentes et cauchemardesques de Sombre et La Vie nouvelle : on sent que le cinéaste fait davantage confiance à son décor, extrêmement puissant et psychique, en prenant garde de ne pas le laisser devenir le sel d’une métaphore pseudo-psycho. Preuve en est que cette idée de l’étranger qui sort de la forêt est ici expurgée du contenu psychanalytique qu’on pourrait lui prêter. Le décor est aussi nu que le film lui-même, parce que l’image d’un lac hivernal coincé entre la forêt et les montagnes suffit à donner le ton et la sensation : le froid, la neige, l’odeur, le vent, les arbres, bref toute la matière du monde, capturée avec le même pointillisme sensitif que Bruno Dumont.

Dès les premiers plans, le principe sensoriel du film est posé. Emprisonné dans un cadrage serré et tremblé, Alexi s’acharne sur un arbre. Le bruit de sa respiration se mêle à celui, assourdissant, des bruits de sa hache. La chaleur de l’effort physique est aussi palpable que le froid du coin. La caméra décompose le mouvement. Après le travail, sur le chemin du retour, une crise d’épilepsie l’assaille sans crier gare. Cet état-là est important : on a pu juger les précédents films de Grandrieux comme étant épileptiques, mais c’est bien la première fois que le cinéaste opte pour un protagoniste atteint par ce genre d’état convulsif. Que peut-il en extraire d’intéressant ? Beaucoup de choses si l’on observe comment cette crise laisse son empreinte dans le décor. Avant qu’elle survienne, le film nous mettait l’ouïe en feu de par son hallucinante bande sonore – un savant mixage d’une douzaine de sons accompagnait chaque pas lourd dans la neige et chaque coup de hache dans un arbre. On avait alors la sensation physique de l’effort, et voilà que cette crise, au lieu de suggérer un quelconque trauma intérieur, allonge le corps d’Alexi dans une épaisse couche de poudreuse, le rendant alors plus proche du grondement des montagnes environnantes qui entourent ce territoire psychique. Quant à la texture de l’image, elle réactive à nouveau cette fascinante recherche de Grandrieux sur le flou et le tremblé, tous deux pris en flagrant délit de cache-cache plastique. Côté pile, la perception visuelle du spectateur s’altère progressivement tandis que son ressenti s’amplifie, faisant même parfois croire à un décor aussi épileptique que le héros – il faut bien dire que Grandrieux filme les deux de la même façon. Côté face, les désirs somnambules des personnages travaillent à faire ressurgir la lumière au sein des ténèbres. De là naissent des plans d’une beauté inouïe où le motif de la percée devient omniprésent : le soleil irradiant qui transperce l’épais rideau nuageux, les radiations lumineuses de la neige qui nient l’obscurité de la nuit, ou encore la seule flamme d’une bougie qui réchauffe et rapproche les âmes dans un obscur chalet.

Cet étrange habitat se veut d’ailleurs le second espace du film après l’association formée par la forêt, le lac et la montagne. Dans cette maison sans source de lumière ni mobilier apparent, on ne parvient à distinguer que des agencements de couloirs et des silhouettes, qui plus est celles des membres d’une cellule familiale sur laquelle rien n’est sûr (sont-ils ici depuis la nuit des temps ? quels sont les désirs qui les taraudent ?). Mais la caméra, en se rapprochant au plus près des corps et de leurs étreintes, suggère un lien quasi primitif entre eux, justifié par ce va-et-vient constant entre l’entassement dans l’espace intérieur et la dispersion dans l’espace extérieur. Ce fascinant dispositif de mise en scène, pas si éloigné de celui d’un Bela Tarr, fait ainsi ressurgir ce qui motive toute créature – tourmentée ou monstrueuse – modelée par la caméra de Grandrieux : la quête de l’Autre. Et comme on le précisait plus haut, au désir compulsif de domination s’est substitué un regard apaisé sur le cordon ombilical à trancher tôt ou tard entre un être et sa famille. Si sujet il y a dans Un lac, c’est celui-là, et pas le tableau d’un inceste frère-sœur d’autant moins scandaleux qu’il n’est à vrai dire jamais suggéré par telle ou telle scène. Aurait-on donc posé nos chaussures d’hiver dans un pur mélodrame ? Pourquoi pas, mais alors, celui-ci serait le mélodrame originel, déconstruit et dénudé à la manière d’une ligne claire, avec une valise de gestes primitifs et de sons organiques qui entretiennent une angoisse sourde au lieu de clarifier des enjeux lourds. Pour appuyer l’intention a minima, Grandrieux compte ainsi sur les dialogues, limités à des phrases courtes et échangés par bribes dans le français approximatif d’une poignée d’acteurs issus des pays de l’Est. La musique, elle, a purement et simplement disparu : au beau milieu d’une armada de sons naturels hautement frémissants (on entend carrément le bruit des flocons tomber dans la forêt !), seule une jolie chanson de la sœur, entonnée dans un sabir vaguement russe, fera naître une émotion à double nature – tangible chez le frère, cryptée chez le spectateur. En se rapprochant aussi près du mystère primitif du monde, en frisant à ce point-là le concert cosmique et en visant surtout le dépouillement le plus accessible, Un lac acte la mutation d’un cinéaste de plus en plus apaisé et lumineux, malgré la nuit…

1 Comment

Merci pour ton très beau texte, au même titre que pour les autres films de Grandrieux. Je commence tout juste à découvrir ce réalisateur avec l’édition de Shellac qui regroupe ses quatres premiers films, de Sombre jusqu’à Malgré la Nuit. C’est un genre de cinéma sensoriel que j’affectionne particulièrement, même si je dois avouer que je sors à chaque fois avec un sentiment partagé ( il me manque encore Malgré la Nuit, mais je reviendrai dessus dès que ce sera fait). Partagé parce que, d’une part, Grandrieux n’a pas son pareil pour nous remuer les tripes, pas forcément à coups d’images chocs (et il y en a…) mais plus par de simples gros plans, un travail énorme sur le visage des acteurs (la première séquence de La Vie Nouvelle est marquante…), leurs regards qui portent en eux bien plus que n’importe quelle ligne de dialogue, cette sensation de se faire broyer par la vie elle-même. Et je ne parle même pas du travail sonore, je n’ai pas de 5.1, mais avec une bonne paire d’enceintes colonnes, c’est juste monstrueux.

Mais d’autre part, il me reste cette pénible impression que le réalisateur se regarde filmer, cadre parfois à l’instinct (c’est lui qui le dit), répète ou étire ses plans jusqu’à plus soif en oubliant d’étoffer ou faire évoluer son histoire, chose qu’il pourrait très bien faire sans pour autant faire perdre son essence au film. Parfois ça vire à la l’hypnose totale, parfois à l’ennui profond…

Un Lac est paradoxalement aussi beau qu’il est déprimant, à faire passer le Damnation de Belá Tarr pour une comédie… effectivement, c’est dépouillé à l’extrême, sans analyse, sans jugement, juste la vie qui se passe, dans ses douleurs ses désirs et ses moments de joie et d’extase. Mais je sais pas, il manque un truc. A laisser décanter pour ma part, et à revoir…