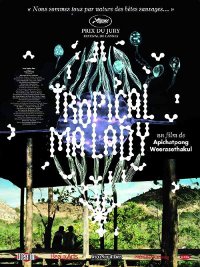

Son nom est difficile à prononcer, mais désormais, il va falloir faire un effort. Jusqu’à présent habitué aux sélections festivalières et désormais grand vainqueur de la Palme d’Or 2010 avec Oncle Boonmee, Apichatpong Weerasethakul pratique depuis longtemps un cinéma à la fois personnel et radical, parfois à la lisière de l’expérimental, peut-être inaccessible pour tous les réfractaires à la contemplation. Cinéaste de l’épure et de la pureté, assez proche de nombreux artistes plastiques comme Naomi Kawase ou Nobuhiro Suwa, le cinéaste thaïlandais n’est évidemment pas du genre à remplir les salles, mais plutôt à provoquer l’enthousiasme des critiques, visiblement flattées de récupérer des artistes à plus-value exotique. Reste que, pour tout spectateur qui aurait toujours rêvé de goûter aux plaisirs de l’hypnose sensorielle, Tropical malady constitue une escale indispensable dans le parcours de tout cinéphile. Le genre de film qui envoûtera (ou pas), qui plaira (ou pas), qui déroutera (à coup sûr), mais dont la force visuelle et esthétique, très justement récompensée par un Prix du Jury au festival de Cannes 2004, a toutes les chances de faire date. Depuis la découverte de l’incroyable Blissfully yours en 2002, on pouvait croire que Weerasethakul, jusque-là réputé pour ses documentaires expérimentaux sur les régions les plus modestes de la Thaïlande, délaissait le réel pour partir dans la fiction personnelle. Or, ce film constituait le point de départ d’une trilogie, poursuivie avec Tropical malady et achevée avec le très beau Syndromes and a century, à travers laquelle l’artiste explorait les thématiques qui le travaillaient depuis ses débuts : passion pour le cinéma, abîmes de la sexualité, cellule familiale. C’est toutefois avec Tropical malady que Weerasethakul fait grimper le niveau de sa réflexion artistique à un niveau quasi stratosphérique : loin d’une simple introspection réaliste du désir amoureux ressenti par deux homosexuels, le film utilise ce principe de base comme un leurre apparent, lequel va s’avérer encore plus évident lors d’une seconde partie qui explose les standards établis du cinéma classique par son incroyable audace narrative. Un véritable film bicéphale, quelque part entre le conte et la transe, dont les deux parties se conjuguent autant qu’elles subjuguent.

Première partie : deux jeunes hommes, un soldat et un campagnard, vivent une romance au cœur de la Thaïlande. Une love-story douce et pudique, que Weerasethakul décrit avec un réel souci du détail : on suit les deux hommes à leur travail, au karaoké, au cinéma, à leurs parties de foot, à leur shopping en ville, à leurs ballades en forêt, etc… Tout semble idyllique, calme, peut-être même trop calme pour être anodin, et même les quelques détails qui parsèment la narration (une usine où des blocs de glace sont sciés, un dîner nocturne au cœur d’une jungle bruyante, une visite chez le vétérinaire…) n’aident pas à comprendre de quoi il en retourne exactement. On sent la vie se dérouler de façon très anodine, mais quelque part, le doute et la suspicion finissent par s’immiscer. On pointe cependant une constante au fil des séquences : une narration qui multiplie les ellipses comme si le temps n’avait plus aucune emprise, une atmosphère étrange où le brouhaha urbain côtoie la moiteur exotique, sans oublier une romance gay qui conserve jusqu’au bout un certain mystère (d’autant que ce type de relation serait, selon les dires du cinéaste, inenvisageable à Bangkok). Par le placement de petites digressions narratives ici et là, la première partie de Tropical malady s’avère donc assez éloignée des romances exotiques à la Wong Kar-waï, dégage un vrai trouble sur les intentions du cinéaste et génère une délicieuse confusion sur la réalité de ce qui se déroule sur l’écran. Mais, au bout du compte, que doit-on en penser de cette chronique bucolique et assez trompeuse ? Au tout début du film, une citation donnait déjà un indice à prendre très sérieusement en compte : « Nous sommes tous des bêtes sauvages ». Et lorsque, à la suite d’un plan où sa silhouette disparaissait dans le noir, l’un des deux héros est annoncé disparu de l’intrigue sans explication logique, on comprend qu’un autre niveau de lecture va faire son apparition. Fin du premier acte, on passe désormais de l’autre côté du miroir.

Deuxième partie : le garçon restant s’enfonce en pleine jungle, à la recherche d’une mystérieuse bête sauvage qui décime les vaches de la région. Par l’intermédiaire d’un petit intermède autour d’une légende locale évoquant la transformation d’un homme en tigre, le film change totalement de direction, semble redémarrer à zéro après un arrêt brutal et évacue toute forme de logique narrative. En l’apparence, c’est presque à un remake silencieux de Predator à la sauce thaï, sans action ni péripéties, auquel nous assistons. En vérité, c’est surtout une lente chasse à l’homme dénuée de dialogues, où l’homme, en s’enfonçant peu à peu dans une jungle suffocante, se confronte avant tout à son côté animal et primitif. La lumière laisse place à l’obscurité, le réel devient alors mythologie, l’introspection sentimentale se mue en exploration intime où se joue une vraie diffraction des sens. Les bruits de la jungle jouent le rôle de catalyseurs sensoriels, perdant peu à peu l’aventurier (protagoniste ou spectateur) dans un vrai dédale où se bousculent les figures mythologiques et les forces invisibles de la nature. Et si l’on accepte de se laisser absorber par cette matière filmique sans équivalent, le voyage prend des allures d’abandon absolu, avec, au bout du récit, une infinité de portes de sortie. En nous laissant naviguer au cœur d’une jungle sauvage sans boussole ni repère, Weerasethakul joue sur l’écoulement du temps, sur sa dilatation progressive, sur la perception extrasensorielle des choses, parfois même sur notre propre résistance physique, et laisse parler les forces obscures de sa jungle mystique jusqu’au générique de fin. Peut-être que le cinéaste atteint ici l’absolu qu’il avait tenté de côtoyer dans la seconde partie de Blissfully yours, à la seule différence que le rapport idyllique à la nature disparait au profit d’une exploration en territoire inconnu où l’invisible tente de se manifester.

Epuisant de beauté et vierge de toute influence embarrassante, Tropical malady réclame donc au spectateur une disponibilité sensorielle énorme et, au bout du compte, conserve son mystère bien au-delà de sa projection. Pourtant, si l’on devait essayer de le rapprocher à un courant cinématographique en particulier, ce serait indéniablement celui de David Lynch. Comme cela pouvait être le cas avec Lost highway ou Mulholland Drive, le film de Weerasethakul est coupé en deux par un trou noir, une faille insondable qui nous indique le passage d’une dimension à une autre, qui offre le versant opposé d’une histoire idyllique. Avec, au cours du voyage, la possibilité pour chacun de se confronter à ses propres angoisses, et au bout du voyage, la liberté d’y trouver ses propres réponses. Où s’arrête la réalité, où commence le rêve ? Une seule certitude : jusqu’au bout du voyage, la maladie tropicale reste avant tout une maladie d’amour dont le mystère restera impénétrable. Alors, certes, cet univers de pure transe sensorielle ne pourra pas s’ouvrir à tous les spectateurs, et nul doute que les plus réfractaires à ce genre de proposition cinématographique ne manqueront pas de ressentir un terrible ennui, voire de crier au foutage de gueule. Reste que, malgré tout, le geste artistique opéré par Weerasethakul est immense. Et sa beauté d’autant plus rare.

Réalisation : Apichatpong Weerasethakul

Scénario : Apichatpong Weerasethakul

Production : Charles de Meaux, Axel Moebius

Photographie : Jarin Pengpanitch, Vichit Tanapanitch, Jean-Louis Vialard

Montage : Lee Chatametikool, Jacopo Quadri

Origine : France/Thaïlande

Année de production : 2004