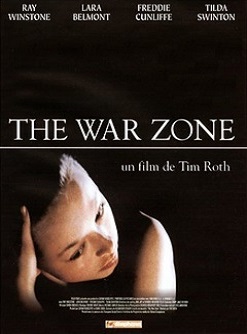

REALISATION : Tim Roth

PRODUCTION : Fandango, Film4, Mikado, Portobello Pictures

AVEC : Ray Winstone, Lara Belmont, Freddie Cunliffe, Tilda Swinton, Colin Farrell, Aisling O’Sullivan, Kate Ashfield, Kim Wall, Annabelle Apsion

SCENARIO : Alexander Stuart

PHOTOGRAPHIE : Seamus McGarvey

MONTAGE : Trevor Waite

BANDE ORIGINALE : Simon Boswell

ORIGINE : Royaume-Uni

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 26 janvier 2000

DUREE : 1h36

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Tom, 15 ans, en pleine crise d’adolescence et renfermé sur lui-même, emménage avec sa famille dans une maison en pleine campagne. Sa mère vient tout juste d’accoucher d’une petite fille, et malgré le chambardement dû à ces changements, lui ne vit que la solitude et l’ennui. Mais un jour, l’adolescent fait une bien cruelle découverte et démasque l’indicible secret qui lie son père à sa grande sœur Jessie…

La seule et unique réalisation de Tim Roth : un triple coup (d’essai, de maître et de massue) qui lève le tabou de l’inceste par une mise en scène réfléchie et sans ellipse. Vous n’oublierez jamais ce film.

On va faire court, car il n’y a pas d’autre choix possible. La parole et la réflexion n’ont pas suffisamment voix au chapitre durant The War Zone pour qu’il soit nécessaire de se lancer dans de longues tirades analytiques sur son contenu et son contenant. De ce fait, la modestie et la retenue seront de mise pour aborder cette première – et unique – réalisation ô combien kamikaze de Tim Roth. Une réalisation qui, toutefois, si l’on prend le temps de rembobiner la carrière du bonhomme, coche à peu près toutes les cases du projet intime. Loin des images auxquelles on peut généralement l’associer (invité régulier du cosmos tarantinien ou infiltré du vivier auteuriste au sein du cocon hollywoodien, au choix), Roth a surtout démarré sa carrière d’acteur sans aucune qualification, troquant une éducation plus ou moins foutue en l’air par l’immersion dans un cinéma british aussi exigeant que radical, allant d’Alan Clarke jusqu’à Stephen Frears en passant par Mike Leigh. De là s’explique parfaitement la rigueur (mieux : la rugosité) qui caractérise la mise en scène de ce premier film, en l’état pas si éloignée de celle d’autres premières œuvres anglaises (citons au hasard Ne pas avaler de Gary Oldman ou The Great Ecstasy of Robert Carmichael de Thomas Clay). Et c’est sur cette rigueur-là que vient alors se superposer un sujet extraordinairement ardu dont on sait désormais la part autobiographique qui l’entoure, quand bien même il s’agit là de l’adaptation d’un roman éponyme publié en 1989 (celui, très controversé, d’Alexander Stuart). Toucher à l’inceste devait être pour un cinéaste aussi blessé que Roth le moyen de renvoyer son dégoût pour mieux le partager et encourager à mettre fin au silence. Le silence est d’or, paraît-il, mais il se montre ici aussi lourd et pesant que le plomb pendant un peu moins de cent minutes. S’y confronter, c’est l’affronter. C’est frapper contre son mur, et ce non sans douleur, pour que la vérité jaillisse in fine des fissures. Avec l’arme la plus forte qui soit, c’est-à-dire le regard, ici figure matricielle du sujet et de sa mise en scène.

S’il est aujourd’hui admis que ce travail de réécriture effectué par Alexander Stuart lui-même a nécessité divers changements, cette adaptation pour le grand écran n’aura en rien gommé l’âme originelle du livre, consistant à aborder le thème de l’inceste du point de vue d’un adolescent frustré et renfermé sur lui-même chez qui les yeux parlent davantage que la bouche. Au début, rien de bien ardu à l’horizon, Roth imposant à son audience une certaine familiarité avec cette famille en apparence classique et heureuse. Le tableau est simple : un père attentionné (Ray Winstone), une mère enceinte (Tilda Swinton) et deux enfants d’une quinzaine d’années, Tom (Freddie Cunliffe) et Jessie (Lara Belmont), tous installés depuis peu dans la campagne du Devon et désireux de quitter cette « morne plaine » pour un lieu plus peuplé et plus animé (voir les coups de fil répétés du père pour acquérir une nouvelle maison située à Londres). Quand bien même le monde extérieur impose son âpreté dès le plan d’ouverture (ciel tantôt gris tantôt pluvieux, rivage maritime bruyant, maison entourée de boue…), une certaine chaleur humaine doublée d’une vraie empathie – on retient une scène-choc d’accouchement à la suite d’un accident de voiture – imprègne cette cellule familiale durant un peu moins d’une demi-heure. Pour un peu, et au vu d’un entourage non dénué de visages familiers (on y croise un Colin Farrell jeunot dans son tout premier rôle), on pourrait se croire invité à dîner chez des gens ordinaires. Du moins jusqu’à ce qu’un trop-plein de signes inquiétants en vienne à nous faire comprendre qu’on s’est assis à la table du diable. C’est ainsi le regard de Tom qui active le malaise via une structure en trois temps, confirmant peu à peu le lien incestueux entre son père et sa sœur Jessie : d’abord une étreinte entraperçue à travers la fenêtre de la salle de bain (un hors champ qui ne dévoile alors rien), ensuite une série de polaroïds explicites qui confirment le soupçon, enfin un acte interdit révélé (et filmé !) à travers le trou d’un blockhaus au sommet d’une falaise.

Au terme de ce lent crescendo, à la fois sourd et silencieux, du soupçon vers la cristallisation du pire, Tim Roth impose un choix décisif sans lequel tout son film se serait effondré comme un château de cartes. Bien conscient du fait que recourir à l’ellipse aurait été la pire facilité qui soit, ne serait-ce que parce qu’elle aurait contribué à cacher et à taire davantage ce qui doit être révélé et affronté par le regard, le cinéaste relève le défi de filmer l’innommable. Une scène longue, brutale, asphyxiante, cadrée avec une distance aussi adéquate que le point de vue choisi, durant laquelle la caméra n’opte que pour deux choix d’angle – plan large sur deux corps cadrés de loin dans une semi-pénombre, plan rapproché sur le visage en pleurs d’une Jessie longuement sodomisée par son paternel. Tout ce qui suivra cette scène-pivot ne fera qu’installer un puissant système de regards en opposition au sein de cette structure familiale changée en cocotte-minute prête à exploser. Qu’il soit angoissé, réprobateur, suppliant, déboussolé, désespéré ou simplement paumé, le regard se fait alors enjeu de chaque scène et question de mise en scène. Cela dit, signe d’un sujet traité jusqu’au bout de la douleur et à rebours des schémas narratifs hollywoodiens, le cinéaste n’enferme à aucun moment son récit dans le portrait à charge d’un père détestable, dissimulant sa folie derrière une bonhomie apparente. C’est le choix, dérangeant mais payant, de la complexité qui pulvérise ici le moindre petit gramme de manichéisme, tandis que l’absence d’issue positive bloque in fine toute perspective de résolution d’une situation dont Tim Roth assume le caractère profondément insoluble. Si les regards des personnages se jaugent et s’affrontent tout au long de The War Zone, le nôtre est sans cesse mis à l’épreuve, au mieux questionné, au pire bloqué dans la zone grise.

Par l’intelligence de ses partis pris de direction d’acteur (du non acting à fond les ballons) et de cadrage (ici secs et sans fioritures), Roth ferme d’entrée la porte à l’artifice et au raccord facile, et met ainsi un point d’honneur à bétonner jusqu’au bout ce pied d’égalité sur lequel sont mis le propos et le filmage. Rien d’explicatif, car tout ce qui nécessite d’être « dit » est d’abord hurlé par le non-dit – le jeu extra et ordinaire des novices Lara Belmont et Freddie Cunliffe mérite à ce titre tous les éloges du monde. Rien de démonstratif, car tout tient dans des détails furtifs qui suggèrent l’effroyable au lieu de l’expliciter (faut-il vraiment croire à un viol de nourrisson en voyant du sang dans sa couche ?) et dans un découpage délicat et low profile qui fait la part belle à de nombreux mais légers mouvements de caméra. Rien d’esthétisant, car le choix du Scope anamorphique – splendide en l’état – coule de source avec l’horizontalité constante des rapports et des espaces, tout comme les paysages désolés et brumeux du Devon ont le don de faire écho à l’isolement et aux blessures des personnages. Lorsque, par exemple, le cinéaste cadre Tom et Jessie qui roulent en pleine nuit avec la lumière des phares qui ne les aide pas à s’orienter, tout est alors suggéré sur cette terrible obscurité dans laquelle ils n’en finissent pas d’avancer à l’aveugle. Au fond, il n’y a pas d’autre douleur ici mise en lumière que celle d’une perte de repères naissant d’un dysfonctionnement familial et psychologique. Et à l’image de ce qui était déjà présent dans le livre de Stuart, le ressort de l’intrigue n’est pas tant l’inceste en soi que la trahison irréversible du père vis-à-vis d’une progéniture qu’il tend à aliéner par ses actes et ses dénégations. La lumière perce ici tout ce qui est obscur (parce que nié et indicible) à défaut de rendre le futur un tant soit peu moins sombre – voir ce rayon de soleil de deux secondes qui révèle juste le visage triste de Jessie recroquevillée dans le fauteuil d’une chambre d’hôtel. Pas d’espoir, pas de souffle, pas de relâchement, rien. L’épreuve est aussi totale que l’émotion est viscérale. Durant tout The War Zone, on s’est tu en tant que spectateur, trop remué et dérangé pour pouvoir aligner une phrase, trop retenu et respectueux pour avoir envie de crier son admiration pour le traitement aussi exemplaire d’un tel sujet. Après le générique de fin, même s’il est acquis que la réalité est pire que la fiction et qu’une lumière rallumée ne va pas réchauffer grand-chose, les mots peuvent enfin sortir.