REALISATION : Nicolas Winding Refn

PRODUCTION : Gaumont, Wild Bunch, The Jokers, Le Pacte, Space Rocket Nation

AVEC : Elle Fanning, Jena Malone, Abbey Lee, Bella Heathcote, Desmond Harrington, Karl Glusman, Keanu Reeves, Christina Hendricks

SCENARIO : Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham

PHOTOGRAPHIE : Natasha Braier

MONTAGE : Matthew Newman

BANDE ORIGINALE : Cliff Martinez

ORIGINE : Danemark, Etats-Unis, France

GENRE : Horreur, Thriller

DATE DE SORTIE : 8 juin 2016

DUREE : 1h57

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Jesse débarque à Los Angeles dans le but de réaliser son rêve : devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d’autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté…

La beauté est ici un spectacle, un miroir névrotique, un sujet de réflexion métatextuelle et un principe de mise en scène. Propos lucide et image acide pour un chef-d’oeuvre hallucinant, tranchant, ultime.

Petit flash-back. Dans deux saisons de la célèbre série Nip/Tuck apparaissait un personnage de psychopathe masqué surnommé le « Découpeur », qui aimait défigurer des personnes au physique avantageux en prétextant le mobile suivant : « La beauté est la malédiction du monde ». Existe-t-il une phrase plus appropriée que celle-ci pour résumer le nouveau film de Nicolas Winding Refn ? On en doute fort. Parce qu’ici, la beauté est à la fois un spectacle, un miroir névrotique, un sujet de réflexion et un principe de mise en scène. La forme parfaite de ce rectangle s’avère des plus sidérantes à contempler, ne serait-ce qu’au regard d’un film inouï – un de plus pour le cinéaste danois – où l’image contrôle tout, lacère tout, dévore tout, à commencer par notre esprit et notre faculté à analyser ce que l’on visualise. Ici, l’image « est » le pouvoir. La connexion que Refn tisse ainsi avec le milieu qu’il a choisi d’explorer en devient même évidente : en s’aventurant au sein de l’univers du mannequinat et en y superposant une réflexion sensorielle sur le rapport qu’entretiennent ces jeunes femmes avec le réel, le cinéaste agence surtout une théorie graphique sur l’image au sens large, celle que l’on fantasme autant que celle que l’on entretient. Les premiers extraits de The Neon Demon n’avaient donc rien de mensonger : ce film d’horreur contemporain, déjà visuellement calé pour nous faire perdre le sens des réalités, est une expérience de cinéma hautement cannibale où mettre en scène un sujet revient à se mettre soi-même en abyme.

La beauté est d’abord ici un spectacle. Nous sommes à Los Angeles, la cité des anges, y compris ceux dont les ailes ont été salies et/ou coupées. En l’occurrence des jeunes femmes mannequins qui, une fois les 17 printemps envolés, sont condamnées à l’obsolescence. De superbes fleurs au destin éphémère, lancées dans une compétition impitoyable et insoutenable, mais dont le talent, indépendant de leur physique, se limite à incarner une image qui n’est pas la leur. Le film joue sur ce trouble dans son plan d’ouverture : une jeune femme nommée Jesse, allongée sur un canapé et visiblement égorgée. Un travelling arrière révèlera qu’il s’agissait d’un shooting photo. Une image tout aussi morbide formera ici un écho intéressant dans le dernier quart d’heure du film : une autre jeune femme (on ne dira pas qui), allongée dans un trou au beau milieu d’un jardin irréel. Ces deux instants-clés judicieusement placées aux extrémités du récit disent déjà tout : la perte des repères, la noyade du mannequin dans le « faux » et son devenir de fleur destinée à finir fanée un jour ou l’autre dans un environnement faussement idyllique. Entre temps, Refn n’aura rien fait d’autre que de filmer moins une compétition qu’une quête de dévoration. Parce que la beauté, ici objet de toutes les convoitises, grippe l’esprit jusqu’à le faire disjoncter.

Magnifiquement incarnée par Elle Fanning, Jesse est ici la pierre angulaire du récit. Elle n’a même pas la majorité, elle parait trop fragile et vulnérable (Ruby, une maquilleuse jouée par Jena Malone, la décrit comme « une biche apeurée ») et elle n’a surtout aucune compétence précise. Mais elle sait une chose : « Je suis naturellement belle et je vais gagner ma vie ainsi ». La proie supposée est en réalité la prédatrice inavouée. Débarquée de nulle part à Los Angeles pour devenir mannequin, Jesse se surprendra elle-même à enchaîner si facilement les rencontres (une directrice d’agence jouée par Christina Hendricks, un photographe de mode inquiétant, etc…) et à gravir si vite les échelons. Sa première séance photo dans un cadre professionnel ne laissera d’ailleurs aucun doute sur son aura : symétriquement statufiée au cœur d’un espace blanc immaculé à la THX 1138, sa présence crée une lumineuse anomalie dans ce cadre homogène, permettant ainsi au photographe de projeter ce qu’il veut sur elle – on le voit recouvrir son corps nu avec de la peinture dorée. Refn fait alors de ce personnage une sorte d’élue, une matérialisation de la pureté, fétichisée par tous ceux qui la contemplent, dont le corps n’est jamais artificialisé par des opérations chirurgicales ou des retouches sur Photoshop. Et les quelques répliques choc qu’il glisse dans la bouche de son casting font ici le même effet qu’une lame de guillotine : « La beauté ne fait pas tout. Elle est tout », « On préfère toujours la chair fraîche au lait caillé », « Si cette jeune femme n’était pas belle, est-ce que tu l’aurais remarquée ? », etc…

Évidemment, le talent inné de Jesse ne va pas manquer de faire de l’ombre à d’autres. En digne conte de fées qui tangue peu à peu vers l’horreur, The Neon Demon choisit néanmoins de faire en sorte que l’horreur naisse du regard de l’Autre. Ce regard où s’entremêlent désir, jalousie et convoitise. Le regard de ces autres jeunes femmes, loin d’être aussi « pures » qu’elles n’en ont l’air (certaines sont « refaites », parfois de la tête aux pieds), unies malgré elles contre une idée de la perfection qu’elles veulent égaler autant qu’annihiler. Une obsession qui, évidemment, rend malade. C’est cette obsession, évidemment corollaire d’un narcissisme tout à fait contemporain, que Refn évoque ici sous le registre de la fantasmagorie. Déjà, l’omniprésence du miroir – ou du « reflet » en règle générale – dans chaque recoin du décor lui permet de créer un savant dispositif symbolique. Dès la première discussion entre Jesse et Ruby, le décor est planté : les deux femmes sont dos-à-dos, chacune face à une vitre (Jesse se démaquille en enlevant le faux sang de son corps, tandis que Ruby, visiblement attirée par elle, l’observe à travers son miroir). Le concept des vitres imbriquées reviendra très souvent dans le film, créant des reflets perpétuels où chaque entité féminine est destinée à se contempler ad nauseam, quitte à ne pas réussir à assumer sa propre image – voir une jeune mannequin briser une vitre en visant son reflet pour cause de recalage brutal à un casting prend ici un tout autre relief.

D’autre part, dans la mesure où atteindre le 7ème Ciel des canons esthétiques se révèle être pour ces femmes plus vital que capital (on insiste sur cette nuance), rien d’étonnant à ce que leur quête maladive rejoigne le désir de « posséder » l’adversaire, comme pour se rassasier de sa beauté. L’idée du cannibalisme tombe donc sous le sens : voler l’âme revient ici à dévorer le corps qui la renferme. Un délire renvoyant explicitement au mythe de la comtesse Bathory, et qui culminera ici dans un dernier quart d’heure ultra-gore, stade terminal d’un univers rendu fou à lier par son désir de perfection. Dans une poignée de scènes, on verra même Ruby dans son travail de maquilleuse de cadavres dans une morgue : son excitation sexuelle pour le corps féminin « parfait » fait alors dévier son désir vers la nécrophilie. Mais est-elle amoureuse d’une femme ou d’une image « pure » de cette femme ? Est-ce aussi pour cela que son désir lesbien pour Jesse devient encore plus fort lorsque cette dernière lui révèle sa virginité ? Beautés pures ou façonnées, poupées de cire ou femmes libérées, fétichisme de la posture, érotisation de la démarche, quête de la jeunesse éternelle, vampirisation du corps de l’Autre : The Neon Demon condense en son sein une matière démente et fascinante sur le règne de la surface et du superficiel, et exploite le pouvoir graphique de sa mise en scène pour mieux incarner son propre sujet et s’auto-transcender soi-même.

L’univers visuel de The Neon Demon déploie un impressionnant champ d’action référentiel, naviguant ici des Prédateurs de Tony Scott jusqu’au fétichisme érotique de Jess Franco en passant par le giallo à la Dario Argento (surtout Suspiria et son festival de variations colorimétriques) et les dérives mentales de David Lynch (à noter que la musique de Cliff Martinez se rapproche de plus en plus des sonorités angoissantes d’Angelo Badalamenti). Pour autant, même en redéployant à nouveau sa science virtuose du plan-séquence et du travelling latéral (une telle fluidité est devenue si rare…), le cinéaste tend clairement ici à acidifier les espaces et les matières, et compte pour cela sur un triple parti pris. D’abord, le ralenti devient ici l’expression d’une menace, d’un état qui enveloppe l’héroïne et la fait basculer de l’autre côté du miroir. Ensuite, le flash est ce qui provoque la perte des repères, à l’instar d’un Gaspar Noé utilisant le stroboscope pour exprimer une altération de la conscience. Enfin, le néon donne une idée de l’intériorité du personnage : par exemple, lorsque Ruby se fait rejeter par Jesse, on voit le décor de la pièce envahi par un néon rouge lorsque son désir de vengeance s’intensifie. Plongé au beau milieu d’un vaste trip où lumières et couleurs suscitent une dangereuse désorientation (ce qui est d’ailleurs l’effet produit par le générique inaugural, lequel superpose des surfaces néonisées de couleurs antagonistes), le spectateur doit donc faire l’effort d’une redéfinition de son propre regard.

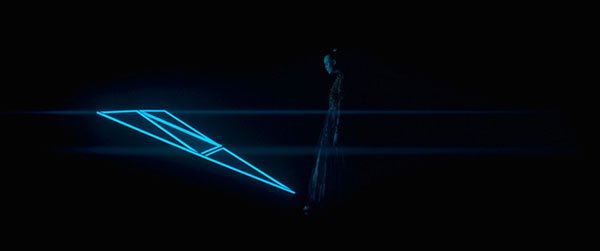

La première séquence stroboscopique prend ici place dans un club, révélant un étrange show ritualisé dont on peine à distinguer les contours. Corps en transe, lumière blanche vers laquelle s’avance Jesse, néons qui percent l’obscurité tout en sabotant la disposition scénique des actrices : ce que l’on perçoit est un espace obscur, travaillé par de violentes pulsations sonores et lumineuses que l’on se doit d’épouser, tels des âmes égarées dans la pénombre de notre inconscient et forcées de se rattacher à des formes abstraites pour espérer quêter une quelconque révélation intérieure (très lynchien, tout ça). C’est en tout cas ce que Jesse réussira à atteindre dans la scène centrale du film, évoquant à plus d’un titre la fameuse cassure narrative de Mulholland Drive. Lorsqu’elle reçoit un bouquet de fleurs de la part de son petit ami Dean (Karl Glusman, acteur principal de Love), Jesse tombe soudainement dans les pommes. Des néons tour à tour bleutés et rougeâtres viennent tout à coup interpeller son regard, composant d’étranges figures abstraites, en particulier un triangle vite assimilable à un miroir kaléidoscopique dans lequel Jesse se dédouble et embrasse son propre reflet. Ce cinétisme évanescent à la Kenneth Anger, à travers lequel le néon joue le rôle du démon auteur d’un processus de métamorphose, entérine le début commun de l’indépendance et du narcissisme de Jesse. Une fois ce « passage » effectué, celle-ci passe enfin de l’autre côté du rideau – voir l’affiche du film – et assume pour de bon son unicité (« Tu veux être comme elles ? – Je ne veux pas être elles, c’est elles qui veulent être moi »).

Un superbe plan de Jesse, alors debout sur le plongeoir d’une piscine vide, met cartes sur table sur son rapport aux autres mannequins : « Je suis dangereuse ». La menace qui semblait la guetter précédemment est désormais incarnée par sa propre personne, ce que Refn traduit ici par une fausse prémonition en filmant l’apparition d’un puma au beau milieu de la chambre de motel miteux où réside Jesse. Surréaliste ? Pas tant que ça : bien qu’inexpliquée, la sensualité mortelle du félin (clin d’œil à un célèbre film de Jacques Tourneur ?) laisse davantage présager la métamorphose future de Jesse que l’hypothétique menace qui plane sur elle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce puma reviendra plus tard dans le récit, sous forme d’un animal empaillé dans la maison de celle qui précipitera le destin funeste de Jesse. De même que ce cauchemar polanskien façon Le Locataire, entre des mains qui semblent traverser le mur (un grand classique du thriller mental !) et la présence d’un gérant de motel libidineux (joué avec gourmandise par un Keanu Reeves aussi crédible qu’inattendu), traduit en soi une terreur intime, sourde et croissante, reliée à un contexte urbain qui transpire la réalité la plus crade et la moins reluisante. Comme si la part de violence morbide, tapie dans l’ombre de cet univers glacial, remontait soudain à la surface.

Par ailleurs, comme il l’avait fait dans Drive, Refn prend ici soin de filmer Los Angeles comme un personnage à part entière. Un décor qui devient cette fois-ci plus organique, pour ne pas dire carrément sous acide, où le crépuscule colorise la stratosphère au violet fluo et où les architectures urbaines sophistiquées sont à deux doigts d’évoquer une structure mentale – ce que l’on ressentait déjà aussi dans les couloirs oniriques de l’hôtel d’Only God forgives. Douce et excitante ballade dans un rêve qui, peu à peu, vire au cauchemar indescriptible. Jusqu’à une image finale d’errance dans un désert onirique qui referme pour de bon la mécanique à diffractions. Soudain le vide, comme dirait l’autre… Ce basculement dans le néant du monde contemporain aura pourtant abouti à un film tout sauf néantisé. Habité et incarné comme jamais, tranchant comme une lame de scalpel, ultime dans sa quête de cohérence entre un propos lucide et une image acide, The Neon Demon honore en tous points le mantra de son cinéaste : « L’art est un acte de violence ». Si la beauté est la malédiction du monde, alors Nicolas Winding Refn est le Découpeur rêvé.

2 Comments

Quel plaisir de lire et relire cet article très brillant et passionnant qui nous entraîne dans les arcanes de ce film fascinant. C’est une excellente analyse de ce « Néon Demon » qui décrit une expérience sensorielle et émotionnelle très particulière, quasi physique . Il n’y a pas que l’esthétisme indéniable du film qui m’a plu , mais toute la symbolique qui s’y révèle ainsi que la satire ( extrême) du monde de la mode et de la société de l’image. Plaisir d’y retrouver une dimension essentielle qui ne m’a pas lâchée pendant tout le film : la question du narcissisme…Narcissique est donc ce monde de la mode et du mannequinat, révélé à travers la multitude des miroirs, des reflets qui se tendent , à travers cette féminité fétichisée où se noient ces filles jusqu’à la psychose. C’est ce monde de la tyrannie de l’apparence que NWR va rendre lumineux, à travers une chorégraphie hypnotique, le jeu des néons aux couleurs changeantes, cette atmosphère étrange, onirique … Un film sur la beauté, donc , mais comme la beauté du diable, un pacte faustien ; puisque cette Beauté figure d’immortalité se confronte inlassablement à son reflet inversé , à savoir la figure de la mort .Il y a quelque chose de très archaïque dans cette fascination de Narcisse , qui ne peut être que fascination mortifère fascination, envie de posséder l’autre jusqu’à son incorporation réelle.(un retour à ce premier mode d’identification de l’être humain ( amour, destruction, conservation à l’intérieur de soi et appropriation des qualités de l’objet.) N. Wilding Refn nous a fait passer derrière le miroir …

Excellente cette critique !

Pas grand chose à ajouter, j’ai adoré ce film pour l’esthétique, la musique, l’ambiance hypnotique et la recherche constante des symboliques disséminés partout dans le film.

Ce que je trouve génial avec les œuvres de Winding Refn c’est que le spectateur peut se laisser envoûter et rester en mode « passif » ou au contraire, en mode actif et essayer de décoder le message du réalisateur.