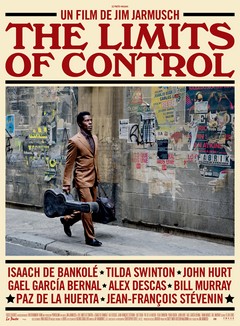

REALISATION : Jim Jarmusch

PRODUCTION : Entertainment Farm, Le Pacte, Pointblank Films

AVEC : Isaach de Bankolé, Tilda Swinton, John Hurt, Gael Garcia Bernal, Youki Kudoh, Luis Tosar, Paz de la Huerta, Bill Murray, Alex Descas, Jean-François Stévenin, Hiam Abbass, Oscar Jaenada

SCENARIO : Jim Jarmusch

PHOTOGRAPHIE : Christopher Doyle

MONTAGE : Jay Rabinowitz

BANDE ORIGINALE : Boris, LCD Soundsystem

ORIGINE : Etats-Unis, Japon

GENRE : Thriller

DATE DE SORTIE : 2 décembre 2009

DUREE : 1h57

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un mystérieux tueur se déplace seul à travers l’Espagne. Focalisé sur son objectif professionnel à l’écart des lois et doté d’une détermination sans faille, il entre en contact tout au long de son périple avec d’étranges personnages qui le mèneront à sa cible ultime…

« Faites jouer votre imagination et vos talents »

« Tout est subjectif… si ça a un sens »

« Celui qui se croit plus grand que les autres doit aller au cimetière »

« Là, il verra ce qu’est vraiment la vie : une poignée de cendres »

« La vida no vale nada »

« Les diamants sont les meilleurs amis d’une femme »

« Allez jusqu’aux tours, puis au café. Attendez quelques jours. Surveillez le violon »

« L’univers n’a ni milieu ni bords. La réalité est arbitraire »

C’est dur à croire, mais ces quelques aphorismes constituent en réalité un briefing de mission. Un homme énigmatique en costard, joué par un Isaach de Bankolé taciturne, mutique et tiré à quatre épingles, écoute ces quelques phrases prononcées en créole par un commanditaire (Alex Descas) et traduites en anglais par son voisin (Jean-François Stévenin). On suppose tout de suite que le bonhomme doit être un tueur à gages, ne serait-ce que par sa posture et son opacité qui rappellent autant le Forest Whitaker de Ghost Dog que le Delon du Samouraï. La fiche de renseignements est vide le concernant : pas de passé, pas de vie privée, pas même d’identité – le dossier de presse lui donne le nom de « Solitaire ». On lui remet ensuite des objets (des armes ?), à savoir un trousseau de clés et une petite boîte d’allumettes. Et le voilà qui prend un avion pour Madrid, avec un objectif que lui seul semble avoir compris. A partir de là, pour tout spectateur lâché dans cet apparent squelette de récit sans boussole ni mode d’emploi, il sera indispensable de rester à l’affût du moindre aiguillage narratif et de se laisser porter jusqu’à la fin pour se sentir enfin récompensé. Parce qu’il y a un but à atteindre. Et surtout une cible à abattre. Car oui, le film est autant un thriller qu’un savant précipité, épuré et minimaliste, de tout ce qui a pu constituer la signature Jarmusch. Entre la France et l’Espagne, de l’aéroport d’Orly jusqu’aux confins du désert d’Alméria, le cinéaste porte ici son style à un point d’incandescence inégalé. Déjà, en tant que thriller, son film zappe un à un tous les passages obligés du genre : pas de grandes décharges d’émotion, pas de fusillades opératiques, pas de vengeance sanglante. Il ne reste alors que des rencontres de personnages, le plus souvent sous forme de discussions en duo dans un bar, mais qui ne font pas doublon avec le concept de Coffee and Cigarettes. Ici, on continue de boire du café, avec un rituel qui ne varie pas (le Solitaire commande systématiquement deux expressos dans deux tasses séparées), mais on ne fume plus. Les boites d’allumettes que s’échangent le Solitaire et ses interlocuteurs ne servent d’ailleurs pas à allumer des clopes. Elles passent d’une main à l’autre, régulées dans un obscur trafic, sans explication. C’est à croire qu’une mèche est destinée à s’allumer. Mais laquelle ? Et pour faire exploser quoi ?

Sorte de Point de non-retour revu et corrigé par un émule de Michelangelo Antonioni et de Jacques Rivette, The Limits of Control est une expérience de cinéma qui, sous sa fausse carapace d’exercice de style, invite à rester le plus alerte possible. Une sorte d’objet à tendance free style, shooté au gré de l’inspiration sur un mode abstrait, tissant de subtiles passerelles entre le thriller classique et le précipité moderniste, mais qui contourne le principe du « laisser-aller » en plaçant son spectateur au cœur d’un jeu. Ce jeu-là nous condamne fatalement à perdre la partie (le Solitaire a toujours un coup d’avance sur nous et la raison de tel ou tel déplacement ne se décrypte qu’a posteriori), mais impossible de s’en extraire, de plus en plus fasciné que l’on est à l’idée d’en déceler enfin la règle cachée. D’un bout à l’autre du récit, cet impassible samouraï noir est comme un guide que l’on suivrait médusé en guettant toujours une nouvelle piste au fil de son errance. D’où lui vient cette aptitude inouïe à déchiffrer des signes qui nous semblent illisibles ? Peu importe, car le hasard, ludique et impérial, semble ordonner tout ce que l’on voit à l’écran.

De ce fait, le trajet du Solitaire devient un étrange jeu de l’oie où les consignes viennent à lui sous forme d’un MacGuffin – une petite boite d’allumettes contenant un message crypté qu’il s’empresse d’avaler juste après l’avoir lu – et où sa confrontation avec mille signes du monde extérieur (des gens, des intérieurs, des paysages, des tableaux à la signification incertaine…) obéit au même principe de mise à distance, silencieuse et détachée. De cela finit par naître un humour presque accidentel, une drôlerie abstraite où tout ce qui peut passer pour de l’hermétisme génère de l’ironie et du décalage. Réentendre le même « mot de passe » au début de chaque conversation (« Vous ne parlez pas espagnol, n’est-ce pas ? »), dénicher de l’absurdité dans ces considérations diverses sur le (non-)sens de la vie qui épicent le dialogue, visualiser des détails que l’on pense d’abord anodins (un pendentif, une corde de guitare, un motif sur une toile, une blonde hitchcockienne en imperméable, une phrase en espagnol…) avant de les retrouver dans une scène ultérieure en tant que signes d’aiguillage pour le trajet du Solitaire… La stimulation est bien là, mais où diable Jarmusch veut-il en venir ? Fil d’Ariane tissé dans le vide ? Recherche éperdue d’un signifiant invisible dans le moindre signe visible ? Machine à mouliner de la conjecture ad nauseam ? Errance nihiliste dans un monde purgé de ses repères les plus familiers ? Patience… Tout vient à point à qui sait attendre…

Au premier abord, on aurait toutes les raisons de se croire piégé dans un drôle de rébus minimaliste, gorgé de leitmotivs mystérieux et savamment agencés (voir ces mouvements de tai-chi renouvelés à chaque fois par le Solitaire) sur lequel le spectateur se verrait libre de projeter sa propre lecture et d’en extraire une clé de décryptage. On pourrait. Or, la pièce manquante du puzzle, ici casée en tant qu’objectif final à la signification claire comme de l’eau de roche, suffira à nous retourner comme une crêpe. Avant que cette scène finale ne tombe, on aura eu tout le temps de sentir que cet amas de phrases sibyllines, renvoyées les unes aux autres via des échos et des symboles, tissait peu à peu une trame, pas encore délimitée mais bien réelle. Le monde de The Limits of Control, entre grands espaces désertiques et zones urbaines à la Baudrillard, dessine en réalité l’engloutissement progressif de la culture dans la géologie, avec quelques signes extérieurs de résistance engagés face à une menace invisible. Chaque individu que rencontre le Solitaire sur un mode itératif se veut la confrontation avec le représentant d’un art spécifique : la musique (Luis Tosar), le cinéma (Tilda Swinton), la nudité (Paz de la Huerta), la science (Youki Kudoh), la bohème (John Hurt), les hallucinations (Gael Garcia Bernal). Quant au vilain de l’histoire, cet Américain au look de Donald Trump (coiffure, costard, cravate rouge : tout pareil !) que le Solitaire étranglera in fine avec une corde de guitare, son objectif est clair : éradiquer la subjectivité de l’art au profit de la rationalité économique, pour lui le seul langage interprétatif du contemporain. Tout s’éclaire ainsi sur la finalité du projet de Jarmusch : élaborer de manière progressive une authentique fable antilibérale, d’une redoutable violence derrière sa maîtrise zen, qui organise une révolte collective des courants artistiques face à l’inhumanité de l’argent roi.

On évoquait plus haut le spectre de Jacques Rivette, et il n’est jamais bien loin dans The Limits of Control. Il y a d’abord cette idée d’une œuvre lente et libre dans laquelle le spectateur peut circuler à son aise. Il y a ensuite cette mise en place d’un gigantesque jeu de l’oie où le secret et le cryptique dessinent un horizon narratif toujours plus large. Il y a enfin – et c’est le point le plus stimulant – cette lecture quasi complotiste d’une société qui a fait du « contrôle » à la fois son obsession concrète et sa peur souterraine (revoyez Out 1 ou Le Pont du Nord). Pour enfoncer le clou sur le sens explicite du titre de son film, Jarmusch est même allé jusqu’à glisser un carton « No limits no control » en tant que dernière image du générique de fin. Si le contrôle sociétal est partout et ne cesse d’imposer ses normes, il reste possible de forcer ses limites au travers d’un regard libre qui réinterprète le réel au lieu d’en revendiquer le monopole. Ce petit coquillage que manipule lentement le commanditaire créole lors du speech d’ouverture n’a-t-il pas la forme d’un œil ? Cet hélicoptère que l’on voit planer au-dessus de chaque destination visitée par le Solitaire n’évoque-t-il pas l’œil de Big Brother qui surveille le monde entier ? Et par lien, l’insignifiance apparente du coquillage ne laisse-t-elle pas entendre que la toute-puissance de l’hélicoptère est malléable et susceptible d’être renversée ? Ni limites ni contrôle, aussi bien chez Jarmusch que chez son antihéros, ce dernier laissant volontiers ses interlocuteurs parler de leur art et de leur passion (ou le pratiquer sous ses yeux) sans aucune limite de temps. Tout comme ce personnage de tueur froid, évoluant dans un monde où le système sociétal demeure calqué sur le mode américain (et ce jusque dans un cinéma de plus en plus obsédé par le formatage et le compartimentage), participe à une remise à zéro des codes du thriller et de la matière narrative traditionnelle. Proposition d’un monde délesté des oripeaux de la pensée unique et revitalisé par la subjectivité d’un Art à visage multiple, via un film élaboré en réquisitoire sans pitié contre le contrôle de la pensée, du rêve et de l’imagination. Une fois sa mission achevée, le Solitaire observera une ultime toile dans un musée – un drap blanc collé sur une toile blanche – qui métaphorisera autant le shutdown d’un libéralisme carnassier qu’une page blanche sur laquelle l’imaginaire pourra continuer à s’inscrire.

Il ne faut surtout pas oublier de replacer ce film dans la carrière de Jim Jarmusch. En effet, lors de sa sortie en salles il y a dix ans, on pensait ce cinéaste indépendant atteint par le formatage, surtout au regard d’un Broken Flowers moins épuré et plus psychologique qui lui avait valu en outre sa toute première récompense cannoise (un Grand Prix du jury, rien que ça !). Les fans fronçaient déjà les sourcils, ayant guetté dans ce drame très classique et teinté de velléités hollywoodiennes (voir la présence de Sharon Stone au casting) le signe éventuel d’un retournement de veste discret. A croire que Jarmusch, alors dépourvu de sa singularité d’antan, avait soudain zappé son aura de coqueluche d’un certain cinoche underground pour se convertir au système. Si l’on suit ce vieil adage selon lequel certains cinéastes ont tendance à faire un film dans le seul but de défaire celui d’avant, la radicalité de The Limits of Control se justifiait d’autant plus que la présence de Bill Murray – héros de Broken Flowers – dans le rôle de la cible à abattre n’était sans doute pas une coïncidence. Bras d’honneur poli autant qu’errance sophistiquée, cet ovni stupéfiant servait donc de nouvelle déclaration d’indépendance, mais plaçait surtout Jarmusch à son zénith par rapport à la fonction intrinsèque de toute œuvre de cinéma, à savoir la simple mise en relation d’espaces et de durées. A le revoir aujourd’hui, tout le film fonctionne au travers de la poésie d’une mise en scène de la déambulation qui confine à l’hypnose, jouant à loisir des architectures modernes (vitrées) et madrilènes (courbées) à mesure que le Solitaire se déplace. Avec une grâce équivalente, voire même parfois supérieure, à celle d’un Antonioni sur Profession : Reporter, ce kaléidoscope sensuel et voluptueux impose un travail prodigieux sur les perspectives, les échelles de plan, l’architecture des villes, la couleur des paysages, et surtout l’intemporalité du décor ibérique, revisité en territoire fantôme et emboîté en poupées russes (les fenêtres des hôtels et des trains redoublent parfois celles de l’écran). Notre dernier coup de chapeau visera donc le génie du chef opérateur Christopher Doyle, lequel imprime ici sur le style poétique de Jarmusch une sensualité et une flamboyance digne de son travail récurrent chez Wong Kar-wai. Pas de limites ici, mais un art soumis à un contrôle réfléchi et relâché – le seul qui vaille la peine d’être salué au cinéma.