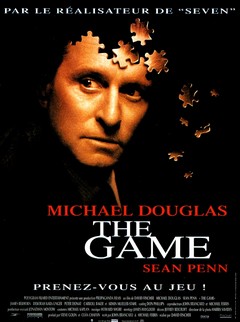

REALISATION : David Fincher

PRODUCTION : Propaganda Films, PolyGram Filmed Entertainment

AVEC : Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, James Rebhorn, Peter Donat, Carroll Baker, Anna Katerina, Armin Mueller-Stahl, Elizabeth Dennehy, Charles Martinet, Mark Boone Junior, Spike Jonze

SCENARIO : John Brancato, Michael Ferris, Andrew Kevin Walker

PHOTOGRAPHIE : Harris Savides

MONTAGE : James Haygood

BANDE ORIGINALE : Howard Shore

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Action, Thriller

DATE DE SORTIE : 5 novembre 1997

DUREE : 2h08

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Nicholas Van Orton, homme d’affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau que lui offre son frère Conrad. Il s’agit d’un jeu. Nicholas découvre peu à peu que les enjeux en sont très élevés, bien qu’il ne soit certain ni des règles, ni même de l’objectif réel. Il prend peu à peu conscience qu’il est manipulé jusque dans sa propre maison par des conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie en éclats…

C’est votre anniversaire. Vous recevez un gros cadeau : une participation à un jeu dangereux organisé par un certain David Fincher. Vous ne pouvez pas refuser, et pour cause, vous êtes déjà pris au piège.

On va faire simple : si vous n’avez jamais joué à ce jeu-là, stoppez illico la lecture de cette critique qui va en dévoiler les « règles ». Le jeu d’abord, l’enjeu ensuite. Parce que le film lui-même est un engrenage, une fiction dans la fiction, qui cible autant son héros que son spectateur. Mieux vaut n’être armé de rien et préparé à tout en entrant pour la première fois dans The Game. A l’arrière-plan, le troisième film de David Fincher rejoint cette longue tradition de films-simulacres qui, des intrigues tordues de David Mamet jusqu’au mille-feuilles onirique d’Inception en passant par le leurre géant d’Usual Suspects et le trip cyberpunk de Matrix, questionnaient la véracité du visible, la réalité du tangible, la perception même de ce qui est vécu ou subi. Au premier plan, le chaos prend ses aises dans et devant l’écran – chose peu étonnante de la part d’un cinéaste ayant su explorer avec brio les abîmes du genre (humain et cinématographique) avec Alien 3 et Seven. L’identité visuelle de Fincher – en tout cas celle qui fut très longtemps sa marque de fabrique – transpire ici de chaque cadre : de nouveau cet univers sombre et froid, urbain et oppressant, où le passage de la pseudo-normalité à la quasi-folie est corollaire d’un jeu cruel. Mais quel jeu ? Celui qui va malmener durant deux heures le richissime homme d’affaires Nicholas Van Orton (Michael Douglas). L’homme est distant, triste, cassant, solitaire, misanthrope, avide de contrôle et dénué d’empathie, un peu comme si l’acteur oscarisé de Wall Street avait voulu conduire son personnage de Gordon Gekko vers l’impasse existentielle qui lui pendait au nez. Vie dorée mais morne, quotidien sans relief, juste une voiture qui trace un aller-retour mécanique entre un manoir et un building. Le jour où son frère Conrad (Sean Penn dans un rôle initialement prévu pour Jodie Foster) lui offre une invitation à un jeu mystérieux en guise de cadeau d’anniversaire, c’est le début d’une terrible spirale qui va saborder toute la mécanique de son univers. OK pour le jeu, mais quel est l’enjeu ? Il faudra attendre la fin de la partie pour le saisir. Et c’est en réalité à partir de là que le jeu se complique encore plus. Pour nous.

Au départ, il y avait un scénario de John Brancato et Michael Ferris dont le concept se résumait à une simple phrase : la vie est la plus sérieuse des blagues et la plus hilarante des tragédies. Ça laisse rêveur. Il n’en reste pas moins que David Fincher, ici aidé par un Andrew Kevin Walker (scénariste de Seven) discrètement invité en tant que script doctor, en aura considérablement revisité la logique narrative, histoire de justifier un twist final particulièrement kamikaze dont le degré de crédibilité et le motif justifiant son existence continuent d’alimenter la polémique. D’aucuns auront beau juger la finalité du jeu comme bêtement moralisatrice (en gros, ramener un connard de riche dans le droit chemin) ou comme une montagne qui accoucherait d’une souris (en gros, tout ça pour ça ?), l’intérêt primordial de The Game réside moins dans son coup de théâtre controversé que dans toute la mécanique tordue qui vise à l’atteindre. En outre, critiquer sa structure narrative pour cause d’exercice de manipulation unilatérale revient presque à cracher à la gueule d’Alfred Hitchcock, lequel n’avait jamais caché tirer son plus grand plaisir de cinéaste du fait de traiter le spectateur comme une marionnette. Au fond, avec The Game, David Fincher fait simplement son film d’Hitchcock à lui. Peut-être pas le coup d’éclat le plus inspiré de sa filmo, c’est sûr, mais en tout cas le plus explicite à force d’amplifier et de questionner le simulacre qu’il met lui-même en place.

On pense d’abord à Kafka, et plutôt à raison : difficile de ne pas se sentir en terrain connu face à ce genre de protagoniste plus ou moins insouciant dont le quotidien réglé comme du papier à musique se voit soudain chahuté par des forces invisibles. Quand Nicholas reçoit l’invitation à ce jeu sensé mettre du piment dans sa vie, il croit d’abord à une blague, à un petit divertissement sans lendemain. Or, ce cadeau va surtout le faire dévier de son quotidien : il s’agit aussi bien d’une porte ouverte vers l’inconnu que d’une future réinvention de soi, et sa découverte du concept s’effectue ici dans un étage d’immeuble en chantier (ça veut tout dire). Pour Nicholas, le jeu à mener ne sera pas juste plus dur et épuisant que de jouer tout seul au squash dans une pièce cubique, mais relèvera bel et bien de l’épreuve intime et viscérale. Il devra désormais « voir » au lieu de rester aveugle et imperméable au monde extérieur, éclater le puzzle d’une vie trop propre pour être heureuse, et recoller les morceaux d’un autre puzzle à double face (filial d’un côté, fraternel de l’autre). Avec, en guise d’épreuve finale, un trauma d’enfance revisité : poussé à bout jusqu’à la folie, Nicholas s’extraira enfin de sa solitude farouche en reproduisant le suicide de son père (toujours cette idée de la chute qui sert de réveil), lors d’un événement précis qu’il rechignait jusqu’ici à fêter – visualisation d’un passé fragile via des archives d’enfance au format 8 mm. En cela, et selon les souhaits initiaux du coscénariste John Brancato, The Game s’impose en variation inspirée d’Un Chant de Noël de Charles Dickens, où un anniversaire maudit viendrait remplacer ce réveillon du 25 décembre qui laissait trois esprits hanter le vieux Scrooge, avec pour but de bousculer ses croyances et de le réconcilier avec la vie.

A mesure que le danger s’accroît, la paranoïa devient aussi intense que le doute. Alors, bon sang, jeu ou pas jeu ? Les indices sont là pour croire à l’un ou à l’autre : un taxi, un pantin clownesque, une manivelle de vitre, une publicité à la télé, une valise remplie de photos douteuses, des clés qui ouvrent on ne sait pas quoi… Tout au long de ce scénario dont il est autant l’acteur que la victime, Nicholas est presque comme la star d’un jeu vidéo qui n’atteindrait le niveau supérieur qu’en fonction du bon usage des indices ramassés. Et surtout, la lecture vidéoludique prend une toute autre ampleur au vu d’un détail pas piqué des hannetons qui saute aux yeux lorsqu’on revoit le film : le trajet du héros se fait le plus souvent sur des surfaces inondées de marques et de signes d’orientation (les rails du tramway, le marquage au sol d’une route ou d’un parking souterrain, le déplacement d’un personnage dans une pièce, etc…). Preuve évidente d’un tracé réglé à l’avance (ou d’une règle à tracer ?) par un deus ex machina qu’il faut à tout prix identifier avant le game over. Beaucoup de scènes nocturnes vont dans le sens de ce parti pris topographique et narratif en laissant l’empreinte visible et fuyante du protagoniste dans une obscurité de plus en plus accentuée, comme si une simple déambulation suffisait à inventer la règle du jeu en temps réel.

Contrairement à Seven qui en proposait le contrepoint nihiliste, Fincher élabore ici une allégorie optimiste : montrer comment la lumière de la lucidité permet à tout un chacun de s’extraire des ténèbres existentielles, à travers le calvaire d’un individu endurci par la vie qui renoue avec sa fragilité refoulée par une mise à nu on ne peut plus douloureuse. Et sa mise en scène, là encore caractérisée par un degré de maîtrise foudroyant, s’en fait le meilleur vecteur qui soit. La photo de Harris Savides – futur chef opérateur de Zodiac – joue la carte du bluff en lézardant son esthétique désaturée par de très subtiles variations chromatiques. Les décors ne cessent d’évoluer de la stabilité du confinement (manoir, bureaux, restaurants de luxe) vers l’instabilité de l’oppression (parking désert, cage d’ascenseur, hôtel impersonnel, ambulance abandonnée, taxi incontrôlable). Quelques décadrages et perspectives inversées suffisent à refléter l’univers fracturé du protagoniste – l’image de ce dernier est parfois cadrée à l’envers via des miroirs et des surfaces translucides. Même la partition de Howard Shore, avec de légères notes de piano lâchées sur des nappes lancinantes, en vient à évoquer de petites gouttes d’acide qui viendraient tremper le tapis atmosphérique du récit. Tous ces partis pris de mise en scène épousent la mutation progressive du héros, toujours plus vivant et déterminé à mesure qu’il sort intact des pires épreuves – on notera une sorte de renaissance symbolique au fond d’une crypte mexicaine crasseuse. A bien des égards, The Game met en pratique ni plus ni moins que la théorie du Stalker d’Andreï Tarkovski : l’individu sec et solide est voué à devenir un compagnon de la mort, tandis que l’être affaibli et malléable transpire plus que tout autre la fraîcheur de la vie.

Au vu d’une telle science du vertige imagé et de la manipulation filmique, la comparaison avec la virtuosité de papy Hitchcock n’a plus à être discutée. Il n’en demeure pas moins que la nature réelle de The Game reste sujette à caution. Qu’est-ce que ce film, au fond ? Une satire sociale ? Une expérience théorique sur le concept de fatalisme ? Une autoréflexion sur les dommages collatéraux d’une mise en scène trop perfectionniste ? Ou alors, selon la supposition la plus célèbre à ce jour, une authentique métaphore du cinéma en tant qu’art de l’illusion ? En tout cas, il est clair que, de tous les spectateurs du film, c’est le cinéphile qui se place ici en alerte face à tant de signes avant-coureurs du simulacre. Du côté des références, le film frise déjà le puzzle composite dont les pièces dessinent un pur jeu de piste. On repère ainsi des clins d’œil au Magicien d’Oz (« J’ai décidé d’arracher le rideau, je veux rencontrer le Grand Manitou ! »), à Vertigo (un jeu manipulateur à San Francisco avec un homme fasciné par une blonde énigmatique) ou à Total Recall (voyez la visite chez CRS et la teneur paranoïaque du récit). Sans parler d’un test psychologique qui renvoie à ce kaléidoscope d’archives vidéo et de cartons abstraits qu’une mystérieuse société soumettait à Warren Beatty dans le monumental A cause d’un assassinat d’Alan J. Pakula. Cette avalanche de clins d’œil n’a rien de gratuit. A force de se suivre et de se répondre, tous ces fétiches cinéphiles dessinent une carte, utile aussi bien pour éclairer le trajet de Nicholas (le cinéma est projeté sur le réel) que pour accentuer la nature factice du jeu (le réel n’est que du cinéma). Dans un cas comme dans l’autre, le plaisir est le même : ce jeu de la vie, qu’il soit réel ou fabriqué, réclame d’être vécu avant de savoir pourquoi on l’a vécu. C’est ce que révèlera deux ans plus tard le personnage joué par Jennifer Jason Leigh dans eXistenZ de David Cronenberg, et c’est ce que Fincher suggère lui aussi en laissant son propre film se dénuder lui-même, exhibant son artificialité d’une scène à l’autre.

L’approche de cette auto-déconstruction de The Game se fait ici en trois temps. D’abord, il y a cet amas de vrilles narratives qui font dériver le récit vers l’absurdité, à l’image de ce présentateur de JT qui brise soudain la linéarité du programme télévisé en s’adressant à Nicholas via son poste de télévision – on se croirait presque chez Lynch. Ensuite, il faut voir comment l’appartement d’une belle blonde (Deborah Kara Unger, sublimée et désirée dans Crash) révèle tout à coup sa nature de décor de cinéma où tout transpire le fake : les murs, le frigo, le lavabo, la bibliothèque, les photos de famille et même les coups de feu ! Et enfin, sous couvert de la seule happy end que Fincher ait osé dans sa carrière, la vraie-fausse pirouette qui précède le générique de fin est un défi lancé par le cinéaste à notre suspension d’incrédulité : à l’instar de l’ultime réplique d’eXistenZ, est-ce que cette invitation à « prendre un café à l’aéroport » laisse entendre que le jeu n’est pas encore terminé ? Certes, il y a là de quoi relancer les dés d’une révélation peut-être trop énorme pour être crédible, quitte à ce que l’on envisage le pourquoi du comment de la chute finale de Nicholas comme n’étant rien d’autre qu’un bidonnage de plus. Dur à avaler, peut-être, mais le débat reste ouvert. Ce n’est au fond qu’une pure question de cinéma, imparable et éternelle, qui nous a toujours été adressée : jusqu’où peut-on croire l’incroyable ? Et c’est peut-être là la meilleure inception que notre art préféré – et en l’occurrence celui, retors et perfectionniste, de David Fincher – puisse pratiquer sur notre matrice à nous.

Test Blu-Ray

The Game réclamait un Blu-Ray de qualité, il l’a. La réévaluation du thriller le plus mésestimé de David Fincher est entièrement due à L’Atelier d’images, société de production vidéo qui se sera récemment fait remarquer pour de somptueuses éditions DVD et Blu-Ray, en particulier celles de Mystery Men, de Jack Burton ou de la trilogie Evil Dead. D’un niveau tout aussi exceptionnel sur le plan du packaging et de l’accompagnement éditorial, celle de The Game ne fait pas qu’enterrer la précédente galette HD pondue par Universal il y a quelques années, avec un master tout juste correct et zéro bonus à grignoter. Il s’agit surtout de proposer enfin la restauration 2K du film par Criterion, supervisée et approuvée par David Fincher et par le directeur photo Harris Savides peu avant la mort brutale de ce dernier en 2012. D’un bout à l’autre, le master est tout bonnement éblouissant, sublimant à chaque instant les partis pris du chef opérateur et révélant davantage le souci de perfection visuelle recherché par Fincher. Cela dit, notre plus grande hallucination provient surtout des pistes sonores : le DTS-HD 5.1 se révèle déjà très enveloppant en soi, mais il n’est rien à côté à côté de la puissance du mixage Auro 3D 7.1 (en VF et en VOST !) qui élève encore plus la sensation d’immersion.

Ce sans-faute plastique et auditif s’accompagne d’un menu des bonus qui fait primer la qualité sur la quantité. Quand bien même on n’y retrouve pas le passionnant commentaire audio de David Fincher et Michael Douglas qui figurait sur le DVD collector d’Universal, il y a largement de quoi compenser son absence. En seulement trente minutes, le toujours très sympathique Philippe Guedj (journaliste pour Le Point Pop) analyse de fond en comble les moindres caractéristiques de The Game : au-delà d’un brillant éloge du film qui n’écarte pas de légères réserves concernant le twist final, ce sont ainsi les références culturelles, les multiples choix de mise en scène et les divers niveaux de lecture de l’intrigue qui passent alors au scanner analytique. Passionnant. Le très court entretien avec le coscénariste John Brancato répond à certaines remarques du précédent module en précisant l’évolution du processus d’écriture (et surtout de réécriture !) qui aura précédé le tournage du film, avec un sentiment à la fois mitigé et heureux chez l’intéressé vis-à-vis du résultat final. Quant à ce petit module intitulé Les hommes sur l’échiquier, il déroute par sa nature : sa mise en avant des seconds rôles du film et de leur place fondamentale dans le récit est franchement louable (le caméo furtif de Spike Jonze y est révélé), mais on y sent surtout le désir de paraphraser et de clarifier le propos du film via des cartons explicatifs pour un public profane ou non convaincu, avec un discours sur le fatalisme en bout de course. A noter que le film sortira également début décembre dans une édition Ultra Collector (limitée à 1997 exemplaires !) qui, en plus de cette édition Blu-Ray, contiendra surtout le DVD collector du film, un livre inédit de 56 pages incluant le dossier de presse d’époque, un puzzle aux couleurs du film, une affiche, un porte-clés CRS et plein d’autres surprises. Que du bon pour faire hurler de joie les fétichistes de ce jeu vertigineux.

>>> Informations et précommande sur le site de L’Atelier d’images

1 Comment

Remarquable !