REALISATION : Vincent Gallo

PRODUCTION : Kinétique Inc, Wild Bunch, Mars Distribution

AVEC : Vincent Gallo, Chloë Sevigny, Cheryl Tiegs, Elizabeth Blake, Anna Vareschi, Mary Morasky

SCENARIO : Vincent Gallo

PHOTOGRAPHIE : Vincent Gallo

MONTAGE : Vincent Gallo

BANDE ORIGINALE : Vincent Gallo

ORIGINE : Etats-Unis, France, Japon

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 7 avril 2004

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Bud Clay passe son temps dans des courses de motos. Il essaie en vain d’oublier Daisy, l’amour de sa vie. Après sa dernière course dans le New Hampshire, il se rend en Californie où se déroule la prochaine course. C’est le début d’un voyage à travers l’Amérique durant lequel il va tenter chaque jour de trouver un nouvel amour. Mais il ne peut se résoudre à remplacer la seule et unique fille qu’il ait jamais aimée et qu’il aimera à tout jamais…

Interviews, attitudes, déclarations, performances d’acteur, réalisations… Quel que soit le moyen par lequel l’homme s’est manifesté, la réaction est toujours la même, à savoir polémique. Et encore aujourd’hui, on continue de s’interroger : qu’est-ce qui anime réellement Vincent Gallo ? Veut-il sérieusement se faire haïr de la planète entière à force d’être à ce point narcissique et violemment provocateur ? Ou alors, est-ce que cette posture d’artiste ouvertement maudit serait tout bêtement l’expression d’une solitude aussi réelle que maladive ? C’est bien là le problème. Difficile d’être tenté de le consoler (car on n’est pas sûrs que le plaindre serait pour lui quelque chose de flatteur), et encore plus d’avoir envie de lui gueuler dessus (car la réplique pourrait être violente). En l’état, on peut juste se contenter de suivre sa carrière. Peut-être pas forcément comme acteur, même si ses prestations chez Abel Ferrara (Nos funérailles), Emir Kusturica (Arizona Dream), Jerzy Skolimowski (Essential killing) et surtout Francis Ford Coppola (Tetro, de très loin son plus beau rôle) en ont fait une valeur sûre du cinéma indépendant américain. A vrai dire, c’est davantage comme réalisateur que Gallo a des choses à prouver. Un caractère à révéler. Un état d’esprit à chuchoter. Des névroses à exhiber. Et surtout, un ego à désenfler.

On se faisait déjà une idée claire du bonhomme avec Buffalo’66, premier film brillant qui révélait un romantisme discret et une tendresse bien réelle, pour le coup cachés sous une chape d’agressivité maladive et d’allergie aux sentiments. Se mettre à dos la totalité du casting (en particulier une Christina Ricci transfigurée qui a déclaré ne plus jamais vouloir se retrouver dans la même pièce que lui) n’aura pas été sa seule récompense, puisque le film aura été très justement applaudi. On ne peut pas en dire autant de la réception du second essai. Le 20 mai 2003, alors même qu’il monte les marches du festival de Cannes pour présenter The brown bunny en compétition, Vincent Gallo ne sait pas encore que le pire l’attend deux heures plus tard. En un rien de temps, l’auteur auto-idolâtré se met la Croisette entière à dos avec ce drame épuré sur un homme cherchant à fuir son amour perdu en traversant les Etats-Unis. Beaucoup auront fait mention de la crudité sexuelle d’une scène-clé pour justifier ce violent rejet, mais qu’importe, Gallo ayant reconnu que ce montage cannois de deux heures n’était pas son final cut et qu’il voulait surtout faire comprendre aux producteurs l’erreur qu’ils avaient faite en l’envoyant là-bas. Encore une provocation de sa part ? On s’en fiche : amputé d’une demi-heure pour sa distribution en salles, The brown bunny apparait moins radical, plus cohérent et, paradoxalement, plus beau.

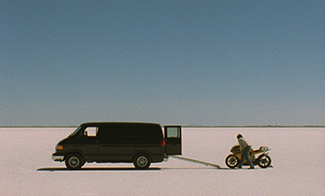

Pour justifier la structure inhabituelle du film lors de sa présentation cannoise, Chloë Sevigny – actrice du film et compagne de Gallo à l’époque – aura tenté une comparaison osée avec Andy Warhol. Avec ses plans étirés à l’infini, sa narration épurée comme un trait noir sur du papier blanc, son néant total en matière de péripéties et son mal-être existentiel exacerbé, difficile en effet de ne pas relier le film à une certaine forme d’art anticonformiste, où les notions d’esthétique et de durée sont remises en question, pour ne pas dire effacées. A première vue, il y aurait de quoi crier au manifeste arty à deux balles, et on aurait sans doute toutes les raisons de réagir ainsi. Mais à quoi a-t-on réellement affaire ici, sinon à un road-movie sans mode d’emploi, à la manière du mythique Macadam à deux voies de Monte Hellman ? Et par ailleurs, comment pourrait-on appréhender l’incroyable émotion sous-jacente de ce trajet à travers les Etats-Unis autrement qu’en essayant de débusquer l’intime derrière le banal ? Cette vaste errance d’Est en Ouest a beau se limiter d’emblée à un enjeu stérile (un motard doit se rendre en Californie pour participer à une course), on sent tout de suite que c’est un prétexte. Pour cet individu nommé Bud Clay, il s’agit avant tout de rouler, d’aligner les kilomètres avec son gros van, de suivre un itinéraire d’autant plus incertain qu’il le ramène sans cesse à un passé qu’il semble vouloir oublier.

Un homme rongé par on ne sait quelle douleur, en somme. Rongé… mais aussi « rongeur », si l’on en croit le titre ? En vérité, ce « lapin brun », ce n’est pas lui. Juste un animal qui appartient à son ancienne amoureuse Daisy, chez les parents de laquelle Bud fait une courte halte durant son trajet. Où est Daisy ? Serait-elle quelque part en Californie ? Ferait-il tout ce trajet pour la retrouver ? A moins que ce ne soit pour l’oublier ? Ce que met alors en scène le film n’est rien d’autre qu’une obsession. Son héros est, à sa manière, un animal en cage qui avance vers son idée fixe, quitte à tourner en rond – l’ouverture le suit sur sa moto en train de faire plusieurs fois le tour d’un circuit pendant une course. Et au gré d’un trajet morne, il y a des femmes rencontrées : une adolescente à qui il propose de partir avec lui en Californie avant de la laisser en rade, une inconnue triste avec qui il partage un bref instant de compassion sur une aire d’autoroute, et une prostituée de Las Vegas à qui il offre un repas. Aucune d’elles n’est Daisy. Pourtant, on remarque qu’elles portent aussi un nom de fleur (Violet, Rose, Lily). Et on sent bien que Daisy est là, quelque part…

Autopsie du spleen contemplatif en même temps que mise à nu d’un artiste impudique, The brown bunny est un sacré paradoxe de cinéma. On pouvait envisager ce film comme un anéantissement des règles du langage filmique, alors que c’est justement dans sa nudité formelle et narrative qu’il offre de ressentir l’intériorité de son protagoniste. On pouvait voir tous ces grands espaces vides comme autant d’accessoires géographiques, alors que cette plongée ni calculée ni tricheuse dans le néant d’une Amérique sauvage est en soi un réflexe de survie. Le film n’est que ça : l’errance désespérée d’un être inadapté au monde extérieur, pour qui l’amour ne semble plus exister après avoir été anéanti et pour qui l’existence se résume désormais à une boucle sans fin. Et au-delà du fait de cumuler toutes les casquettes sur son film (acteur, réalisateur, producteur, scénariste, monteur, chef opérateur, costumier, maquilleur, compositeur, etc…), Vincent Gallo donne à sa caméra une fonction de sonar permanent, visant à le suivre dans son avancée jusqu’au bout de la route, et ce tout au long de séquences concrètes où il se jette en pâture face caméra.

Deux scènes soulignent ce parti pris. D’abord un long plan fixe sur le héros, chevauchant sa moto en plein désert de sel et filant vers la ligne d’horizon sans jamais s’arrêter. Plus il avance, plus sa silhouette rétrécit, allant jusqu’à s’évaporer de la ligne d’horizon tel un mirage – une scène qui prend des allures de suicide symbolique. Et ensuite cette façon de se filmer à chaque étape du quotidien (au volant, sur un lit, sous la douche, etc…) sans chercher à créer de l’événementiel dans une réalité finalement bien morne. C’est que Gallo ne cherche pas à être son propre entomologiste : en se filmant de façon aussi crue, il réussit paradoxalement à créer une distance. Ce n’est pas l’acteur qui s’exhibe, mais le créateur qui se questionne à travers notre regard. De quoi circonscrire The brown bunny à un parcours mental des plus linéaires et dépouillés, malgré l’ennui terrible que l’on peut parfois ressentir devant la plupart des séquences.

Le travail sur la photo va dans ce sens avec une esthétique « négligée », à peu près aussi imparfaite que son protagoniste : pellicule granuleuse, pare-brise sali, intrusion de rayons de soleil, effets de contre-jour… Même verdict sur le son : entre une scène d’ouverture qui joue des inégalités du volume sonore pour brouiller les perceptions, de superbes chansons folk qui filtrent une mélancolie déchirante, et quelques bruits de moteur (surtout celui du van) qui prennent vite le contrôle de la bande-son, le film bloque son protagoniste dans un mode répétitif sans rien laisser filtrer, comme s’il semblait imperméable au monde qui l’entoure. L’ultime scène de confrontation avec Chloë Sevigny, où une fellation non simulée sera suivie d’un flashback traumatique qui illuminera d’un seul coup tout le reste du film, sera l’expression totale de la détresse de Bud, laissé seul avec ses regrets et ses désillusions (où est le scandale là-dedans ?). Tout comme le héros du Paris, Texas de Wim Wenders, Gallo restera seul sur sa route, entraîné dans une mécanique de surplace, à jamais inconsolable. The brown bunny n’aura d’ailleurs pas de fin, puisque le film s’arrêtera d’un coup sec. La dérive de Bud Clay est éternelle. Celle de Vincent Gallo l’est tout autant, sans doute.

1 Comment

Vous m’avez donné envie de voir ce film… non je déconne.. :-)