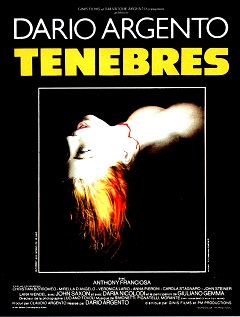

REALISATION : Dario Argento

PRODUCTION : Sigma Cinematografica Roma, Les Films du Camelia

AVEC : Anthony Franciosa, Daria Nicolodi, John Saxon, John Steiner, Giuliano Gemma, Carola Stagnaro, Veronica Lario, Ania Pieroni, Mirella D’Angelo, Lara Wendel, Eva Robins

SCENARIO : Dario Argento

PHOTOGRAPHIE : Luciano Tovoli

MONTAGE : Franco Fraticelli

MUSIQUE : Claudio Simonetti, Fabio Pignatelli, Massimo Morante

ORIGINE : Italie

TITRE ORIGINAL : Tenebre

GENRE : Horreur, Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 27 avril 1983

DUREE : 1h41

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Un célèbre écrivain, Peter Neal, auteur de romans policiers, est invité à Rome à l’occasion de la sortie de son best-seller « Ténèbres ». C’est alors qu’une série de meurtres est commise dans l’entourage de l’écrivain. Il décide, avec sa secrétaire Anna, de mener sa propre enquête…

Ce grand thriller traumatique de (et pour) Dario Argento se fait surtout mental et misanthrope dans la mise en scène d’un carnage intime. Son film le plus dérangeant… et le plus jouissif, aussi !

Ce n’est plus un secret pour personne : Dario Argento a maintes fois confessé que Ténèbres était son film le plus personnel parce que lié à un souvenir traumatique. En effet, peu de temps après le succès de Suspiria, il fut harcelé au téléphone par un inconnu obsédé par ses films et désireux de le tuer par vengeance. Si la menace resta lettre morte, le cinéaste se sera sans doute lu lui-même à livre ouvert, touchant du doigt à la fois sa fragilité d’artiste et une réalité glauque et sombre dont ses films, aussi violents soient-ils, s’étaient clairement écartés. Cela explique sans doute la dimension cathartique de ce nouveau giallo, plus mental qu’onirique, qui baisse ainsi le rideau sur le psychédélisme et le baroque de la décennie précédente. Ce fameux leitmotiv visuel propre au film – un coup de rasoir qui éclate une ampoule allumée – avait clairement valeur d’effet de signature. Le passage aux années 80 fut donc radical pour Argento : le carré après les courbes, le retour sur terre après le cauchemar irréel. Le pic atteint dans la grandiloquence psyché avec Suspiria et Inferno laissait ici la place aux architectures froides et métalliques du cadre urbain, cela dit sans la richesse théorique et scénographique d’un Antonioni. C’est dans ce contexte précis que Ténèbres aura laissé éclater son potentiel : film le plus pulsionnel d’Argento, père insoupçonné de Basic Instinct (un écrivain, un livre, une série de meurtres sous influence, un pitch de polar classique qui vire au vertige sadique), dégoulinade non-stop de cadavres (presque tout le casting y passe !), mais surtout moyen détourné pour son créateur d’exorciser ses pires angoisses tout en prenant sa revanche sur une intelligentsia bien-pensante qui l’accusait d’immoralité et de misogynie. Aujourd’hui, comment le film se revoit-il ? Déjà comme un giallo incroyablement jouissif qui tient davantage du règlement de comptes que du conte déréglé. Mais aussi – et c’est intéressant a posteriori – comme le seul film d’Argento où les scories propres à son cinéma sont au pire épisodiques, au mieux carrément absentes.

On avait tâché de procéder ainsi quand il avait été question d’analyser Suspiria, alors autant faire de même avec Ténèbres : d’abord les (maigres) défauts, ensuite les (stupéfiantes) qualités. Les faiblesses du cinéma de Dario Argento sont désormais connues de tous, bien que passées sous silence par ses défenseurs les plus fanatiques : un découpage trop fragile qui amplifie l’impact d’une scène au détriment de la fluidité du raccord avec celle qui suit, une direction d’acteur souvent à la ramasse, et surtout une désastreuse postsynchronisation à l’italienne sur laquelle une encyclopédie mérite toujours d’être rédigée. Sur ces trois soucis, seul le dernier persiste dans Ténèbres (préférez de loin la version anglaise). Pour le reste, le montage ne souffre ici d’aucune scorie, d’aucune coupure trop abrupte, d’aucun effet de style isolé au détriment de la narration, et le jeu de ses acteurs ne souffre pour une fois d’aucune remarque négative. Sans doute est-ce parce qu’Argento a décalé sa concentration de l’aspect graphique vers l’aspect psychologique, creusant ainsi les caractères et les ambiguïtés dans un thriller plus « carré » que d’habitude. Si virage il y a ici, c’est en faveur d’une rigueur narrative en béton armé, sans pour autant priver son auteur de remodeler le giallo à sa façon. Réactivé en espace mental à force de vouloir pénétrer l’esprit d’un tueur et d’en dénuder ainsi la logique déviante, le genre tout entier devient ici autant l’œuvre d’un cinéaste que d’un profiler. L’inventivité du cinéma d’Argento est ainsi décuplée par d’autres moyens, avec le choix du décor comme base de départ. Cette Rome 80’s, tantôt solaire tantôt fantomatique, n’offre pas simplement un travail fascinant sur les lignes de fuite et les espaces vides (sans doute l’angoisse primordiale chez Argento !), à l’image de tout ce que Profondo Rosso avait déjà mis en évidence. Il permet surtout au chef opérateur Luciano Tovoli de troquer les expérimentations chromatiques de Suspiria contre une sublimation teintée d’effroi de la couleur rouge dans un décor épuré où dominent le noir, le blanc et les nuances de gris. Cela rend certes les déferlements de sang encore plus spectaculaires : la scène finale, qui voit Veronica Lario (future ex-madame Berlusconi !) se faire trancher le bras à la hache, a le don de transformer chaque mur blanc en toile de Pollock ! Mais cela permet surtout d’isoler des détails précis comme autant de signes freudiens à décoder, à l’image de ce talon aiguille vermillon lié au trauma originel du tueur.

L’esthétique de la mort qui parcourt chaque scène de Ténèbres reste ainsi tributaire d’une sophistication royale de la mise en scène. Comme pour accentuer la lecture mentale de son scénario, Argento va même jusqu’à oser la seule et unique percée « fantastique » de son film : un célèbre plan-séquence à la Louma qui, au-delà du défi technique qu’il représente, installe cette idée d’un œil omniscient et subjectif qui recompose en temps réel le dédale urbain, en l’occurrence la façade d’un immeuble dont chaque fenêtre et chaque angle de vue devient porte ouverte sur un inconscient refoulé. En outre, est-il si surprenant que ce plan vertigineux soit celui qui dessine les prémices du meurtre d’un couple de lesbiennes ? En effet, les flashbacks oniriques de Ténèbres, qui épicent le découpage afin d’évoquer le trauma du tueur par des moyens purement non-verbaux, auront tôt fait de mettre en avant l’homosexualité refoulée du tueur. Tous les signes sont là : un journaliste puritain qui évite la proximité des femmes et qui refrène ses pulsions (là, c’est Argento qui tacle les critiques coincés du cul ayant chargé son œuvre de « perversion humaine » !), un objet du désir convoité qui devient objet de haine après s’être transformé en maîtresse SM castratrice (ici jouée par le transsexuel Eva Robins !), sans oublier un éventail de pistes freudiennes que le cinéaste choisit de laisser ouvertes, dans tel ou tel recoin de l’arrière-plan. C’est là que l’on peut saluer chez lui un sacré progrès dans la construction narrative et l’élaboration d’un « piège invisible ». Aller à l’encontre des règles de la detective story classique est ici corollaire d’un leurre malin : une fois le tueur identifié et éliminé, les meurtres se poursuivent avec un nouvel outil de mort (la hache remplace le rasoir) et un autre tueur qui se superpose au précédent par effet de résurgence d’un trauma passé. Et de ce fait, au vu du piège identitaire qui ordonne la logique de ce scénario, c’est fatalement le thème du double qui se retrouve à nouveau sur le devant de la scène.

Là-dessus, on ne pense pas au cinéma de Brian De Palma par hasard, tant Ténèbres construit un écho on ne peut plus significatif au détour de quelques plans. A ceci près qu’en l’occurrence, le copieur et le copié ne sont pas ceux que l’on imagine. Preuve en est que le plan le plus culte du film, où une silhouette en train de se baisser en révèle une autre cachée derrière lui et prête à le tuer par surprise, sera ouvertement copié dix ans plus tard par De Palma pour concevoir l’ultime image-choc de L’esprit de Cain. De Palma serait-il donc le double ténébreux d’Argento, ou l’inverse ? Il y a matière à théoriser longtemps là-dessus, l’obsession commune des deux hommes pour le sexe et le voyeurisme étant déjà suffisamment prégnante pour rouvrir la valise à exégèses. On préfèrera y voir un lien fort avec l’épicentre du film : une prescience à déceler des êtres doubles derrière chaque individu social, et la peur à s’imaginer faire soi-même partie de cette catégorie d’individus chez qui le moindre imprévu peut faire sauter le boulon de la normalité et laisser ses propres ténèbres le contrôler ad nauseam. Si le film se clôt sur les hurlements de celle qui vient de tuer accidentellement le « monstre » (dont elle était d’ailleurs amoureuse), c’est évidemment parce que cette perte du contrôle de soi-même, pour ne pas dire cet effet de contamination, reste source d’effroi chez celui ou celle qui lutte pour conserver son âme dans la lumière. Ainsi, on ne sort pas de Ténèbres en étant rassuré d’avoir vu se dessiner le point final d’une énigme policière tordue à souhait, mais au contraire dans un état de stress mêlé d’une terreur interne et impossible à réfréner. Il ne fait aucun doute que c’était là le but caché de ce grand film qui, à bien des égards, porte son titre mieux que tous les autres films d’Argento.

Et les femmes, d’ailleurs ? Actives et indépendantes là où la gent masculine se caractérise par sa faiblesse, sa lâcheté ou sa dépravation : d’un clochard libidineux à un puritain déviant en passant par un agent littéraire pris en flagrant délit d’adultère avec l’épouse de son client, la liste est longue. Accuser le cinéaste de misogynie est d’autant plus absurde que réside davantage chez lui une forme de misanthropie toujours plus aiguë, au fond pas si éloignée de celle qui anima le grand Mario Bava dix ans plus tôt, au moment de la sortie de La Baie sanglante dont Ténèbres peut légitimement être perçu comme un descendant inavoué. Les deux films ont en commun d’avoir poussé leurs auteurs respectifs à prendre acte d’un moment-clé de bascule, voué à broyer la prédominance d’un style baroque flamboyant sous l’effet d’une autopsie crue de la perversité humaine. Comme s’il lui fallait prendre acte d’une réalité trop sombre pour être esquivée, Argento se sera donc appliqué à dérégler la mécanique qu’il avait lui-même mise en place, quitte à mettre carrément en exergue le démontage de ses propres artifices – ce rasoir truqué qui pisse du faux sang relance à lui seul les dés du climax final. Quant à la sophistication de sa mise en scène que l’on évoquait plus haut, cette faculté à user de l’effet de travelling ou à alterner sans prévenir les points de vue (celui du tueur, du cinéaste ou d’un hypothétique narrateur ?) génère du chaos et de l’incertitude, tous deux déjà accentués par les synthés très instables de la bande-son (du Goblin à fond l’ampli, via les trois rescapés du groupe !). Toute cette science de la terreur, propagée devant et derrière la caméra par la force des choses, aura permis de cimenter la réussite de cette œuvre adulte et traumatique, dont la mise en scène d’un carnage intime aura atteint des proportions toujours inédites.