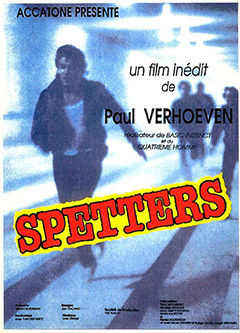

REALISATION : Paul Verhoeven

PRODUCTION : VSE Film

AVEC : Renée Soutendijk, Hans van Tongeren, Toon Agterberg, Maarten Spanjer, Marianne Boyer, Peter Tuinman, Rutger Hauer, Jeroen Krabbé

SCENARIO : Gerard Soeteman

PHOTOGRAPHIE : Jost Vacano

MONTAGE : Ine Schenkkan

BANDE ORIGINALE : Ton Scherpenzeel

ORIGINE : Pays-Bas

GENRE : Drame, Romance

DATE DE SORTIE : 4 novembre 1992

DUREE : 2h02

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Rien, Eef et Hans partagent la même passion pour le motocross, et rêvent de gloire, de fortune et de femmes. L’arrivée de Fientje, vendeuse de frites itinérante, va bouleverser irrémédiablement l’équilibre du groupe et changer leurs destinées…

Le mot « spetters » peut se traduire en français autant par « éclaboussures » que par « beau gosse ». Substances liquides – on imagine bien lesquelles – d’un côté, argot machiste de l’autre : le programme a le mérite d’être clair. D’autant que le maître d’orchestre n’est ici nul autre que Paul Verhoeven, à savoir le cinéaste le plus hardcore du pays de la mimolette. Que l’on vénère le « Hollandais violent » pour sa formidable carrière à Hollywood est une chose, mais cette subversion légendaire, que l’on pouvait alors imaginer destinée à tester les limites des censeurs, n’avait en soi rien d’inédit. Parce qu’avant de jouer les poils à gratter contestataires vis-à-vis de la société américaine, le bonhomme avait déjà derrière lui une brillante carrière en Hollande, riche de plusieurs films à succès qui en auront fait l’étendard d’une vision hardcore et désenchantée de son pays d’origine. Qu’il mélange sexe et religion avec Le quatrième homme, qu’il vomisse son dégoût des culs-bénits avec Turkish delices ou qu’il s’attache à démythifier les héros de la résistance hollandaise avec Soldier of Orange, Verhoeven n’avait décidément pas son pareil pour plonger le nez de sa Hollande natale dans une jolie flaque de merde. Marquant son retour vers les classes sociales défavorisées après s’être attaché aux étudiants aisés dans Soldier of Orange, Spetters enfoncera le clou de la façon la plus radicale possible, et ce au prix d’une sévère controverse nationale.

On imagine aisément que l’impact suscité par Spetters à sa sortie en 1980 devait être le même que pour Les valseuses six ans plus tôt ou pour Trainspotting quinze ans plus tard. Soit un pur film générationnel, aussi cru dans sa forme que fondamentalement punk dans son fond, qui prenait un malin plaisir à uriner sur la bien-pensance du système. Comme dans les deux films précités, c’est à une classe ouvrière pauvre et rajeunie que Verhoeven s’intéresse ici. Il y est question de trois fans de courses de motocross, Rien (Hans van Tongeren), Eef (Toon Agterberg) et Hans (Maarten Spanjer), qui se lancent dans une compétition machiste et immature pour savoir lequel des trois réussira à s’attirer les faveurs sexuelles de Fientje (Renée Soutendijk), jeune vendeuse de frites opportuniste. Outre une représentation du sexe qui va déjà extrêmement loin (fellation, masturbation, full frontal à gogo, viol collectif homosexuel, etc…), c’est surtout à un propos aussi bouillant qu’une baraque à frites que l’on se confronte ici. D’où la difficulté pour Verhoeven d’obtenir les subventions d’Etat dont il avait bénéficié jusque-là : devant le rejet de la commission de financer un film aussi trash, le cinéaste se voit contraint de proposer une version édulcorée pour finaliser son budget. Ce qui ne l’empêchera pas de tourner en réalité la version initiale de son script, encourageant ainsi l’establishment politique, médiatique et religieux à déclencher des vagues de protestations lors de la sortie du film en salles. A vrai dire, Spetters prouve surtout une chose : ce n’est pas en gardant un balai dans le derrière qu’il est possible de s’aérer les neurones.

Un film misogyne ? Un film homophobe ? Un film anti-handicapés ? Et, plus largement, un film bestial ? Spetters n’est évidemment rien de tout ça, surtout quand on connait l’obstination de Paul Verhoeven à ne jamais juger ses personnages (adeptes du point de vue moral, barrez-vous !) et son envie de ne pas les limiter à un schéma évolutif cousu de fil blanc. Chez lui, tout n’est que réalité, ambiguïté, et plus si affinités. Il suffit de creuser davantage le quatuor de personnages qui monopolise ici l’attention pour mieux en prendre le pouls. Au départ, les dés semblent jetés : Rien est un jeune champion de motocross pour qui le physique compte plus que le reste, Eef est une petite frappe qui tabasse des homosexuels pour leur voler de l’argent, Hans est un jeune arriviste un peu empoté, et Fientje drague chacun des trois garçons à partir du moment où l’un d’eux lui laisse entrevoir la possibilité de quitter son quotidien graisseux. A l’arrivée, les dès ont plutôt l’air d’avoir été pipés : Rien sombre dans la dépression à partir du moment où un grave accident de moto le cloue sur un fauteuil roulant, Eef finit par assumer son homosexualité refoulée après avoir été violé par ceux qu’il avait dépouillé, et Hans s’associe avec Fientje – qui vit désormais avec lui – pour monter un restaurant. Entre ces deux extrémités, le parcours de chacun se révèle sinueux et jonché d’ambiguïtés.

Il serait trop facile de crier au scandale devant certaines répliques, qui semblent viser aussi bien l’opportunisme de Fientje (« L’amour ? Je veux la sécurité, rien à foutre de l’amour ! ») que l’absence de compassion de Verhoeven vis-à-vis des paraplégiques (une infirmière dit à Fientje à propos de Rien : « Demandez-vous si vous l’aimez suffisamment, parce que la pitié ne sert à rien. Lorsqu’elle disparait, ça devient encore pire ! »). D’une certaine manière, Fientje semble annoncer la Nomi Malone de Showgirls, voire même l’Agnes de La chair et le sang : ambitieuse, opportuniste, offrant son corps aux hommes dans le seul but de faire aboutir ses projets personnels. Sauf que le personnage est plus ambigu, donc plus nuancé, qu’il n’en a l’air. Alors qu’on la sent prête à jeter comme un Kleenex usagé celui qui ne peut plus rien lui offrir, la voilà qui fait preuve de compassion lors d’une visite à l’hôpital et qui avoue être davantage intéressée par un foyer que par un manteau de fourrure. A moins que, face à trois pauvres machos qui ne semblent voir en elle qu’un simple objet sexuel, elle ne choisisse au contraire de retourner la situation à son avantage en les manipulant et en jetant à la poubelle toute forme de sentiment. Les personnages des films de Paul Verhoeven ne sont pas du genre à juger ce qu’ils font. Ils « font », c’est tout. Ils émeuvent même durablement malgré leurs éclaboussures. Et la vérité qui les concerne n’est jamais aussi simple et binaire qu’elle n’en a l’air.

De la même manière, le personnage d’Eef cristallise une large partie de l’ambiguïté du film. On considèrera qu’assimiler cette scène de viol collectif à une acceptation sereine de sa véritable identité sexuelle est erroné, pour ne pas dire franchement répugnant. Verhoeven n’a pas son pareil pour creuser l’ambiguïté d’un personnage à partir des instincts primaires, à savoir le sexe et la violence. Et à ce titre, Eef est un cas d’école : un père illuminé et rigoriste qui le frappe, une incapacité à avoir une érection (« Ta bite est molle comme un spaghetti ! », lui dit celle qui est en train de le branler), un voyeurisme évident à observer la fellation pratiquée par un prostitué sur un inconnu, et surtout un look de John Travolta en décalage par rapport à celui de Rien et Hans. On pense discerner ce qui se passe : le refoulement de son homosexualité est si fort chez lui que seule la violence peut le vaincre. Sauf que le voir supporter un ultime tabassage de la part de son père – à qui il vient de révéler ses penchants sexuels – et entamer au final une liaison avec l’un de ses violeurs – précisément celui qui l’aura poussé à avouer le plaisir qu’il en a tiré – installe une autre hypothèse : la violence de son père l’aurait-elle rendu sadomaso au point qu’il en arrive à apprécier cette violence masculine, quitte à s’y égarer ?

De façon plus générale, les trois hommes du film ont tous un grain avec les questions du sexe, et Verhoeven use là encore d’un symbolisme cristallin pour évoquer ce qui les taraude. Par exemple, une comparaison de la taille de leur pénis suffit à métaphoriser leur vaine rivalité, et lorsqu’ils s’en vont forniquer avec des filles pêchées en boite de nuit, le cinéaste n’hésite pas à révéler le bidonnage de leurs actes sexuels (en réalité, tout le monde fait semblant !) en les cadrant dans les étages sales et obscurs d’un immeuble en construction – ça veut tout dire ! Quant à cette peinture de la société hollandaise, c’est dire à quel point les voyants sont dans le rouge. Fidèle à son image de fouteur de merde, Verhoeven fonce dans le tas. D’abord en aspergeant de boue les bien-pensants qui marchent paisiblement sur le bord de la route. Ensuite en stigmatisant à loisir les tares du système médiatique : il faut voir comment un journaliste utilise la maladresse de Hans pour servir les intérêts publicitaires du champion local. Enfin en s’en donnant à cœur joie dans le blasphème salvateur, en particulier lors d’une scène de messe revivaliste où une imposition des mains laisse croire à Rien qu’il pourra retrouver sa motricité – alors que non.

Si elle joue à plein régime la carte gagnante du symbolisme trash tout au long du film, la mise en scène de Verhoeven n’est pas ici du genre à faire preuve d’audace dans l’élaboration de ses cadres et la sophistication de ses angles. Le cinéaste s’en tient à une pure grammaire de l’émotion, s’acharnant à coller au plus près de ses personnages et à structurer un montage caméra à l’épaule, relativement sobre, histoire de mieux laisser le contexte sale et boueux du film imprégner la pellicule. Le seul plan de Spetters que l’on sent pensé en termes d’échelle de plan et de scénographie sera le dernier : une voiture qui s’en va loin de la ville, un bus qui prend une autre direction, plusieurs routes qui se croisent, autant de lignes traçant un champ des possibles quasi infini pour ceux qui s’y meuvent. En revoyant ce plan-là, on ne pense pas seulement au plan final de Showgirls. On repense surtout au destin à la fois glorieux et tragique de son génial cinéaste, lequel décidera cinq ans plus tard de quitter ce pays auquel il aura offert une vraie valeur cinématographique et qui aura fini par le boycotter en guise de récompense. Il lui faudra attendre l’année 2006 et l’impérial Black Book pour revenir – triomphalement – au bercail.

1 Comment

« Le seul plan de Spetters que l’on sent pensé en termes d’échelle de plan et de scénographie sera le dernier ».

Le « seul plan pensé » ? Vraiment ? Revoyez le film ! Je ne crois pas que Paul Verhoeven soit réalisateur à ne pas penser ses plans

Juste un exemple parmi d’autres, revoyez toute la séquence de l’accident de la route qui rendra le héros paraplégique, commencez même juste un peu avant, à partir du dernier plan de la séquence précédente (celui où l’on voit la petite amie indonésienne, humiliée, observant de nuit depuis le jardin la fenêtre de la chambre de son petit copain qu’elle sait être en train de coucher avec Fientje – et l’on peut imaginer à cet instant tout le mal qu’elle lui souhaite, dominée qu’elle est par le ressentiment, ce qui adviendra à la séquence suivante, comme un vœu funeste autoréalisateur). Vous verrez alors comment tout s’enchaine, d’où l’on part et où l’on arrive, vous verrez la chaine précise et implacable des causalités ente chacune des pensées ou des actions successives des personnages, pris dans le flux d’une mise en scène et d’un montage totalement fluides et organiques, jusqu’au plan qui fait mal de la lourde chute finale, où le bas du dos (pour rester pudique) du héros s’empale sur une bitte (avec deux T, cela s’appelle comme ça je crois) dont la symbolique phallique n’échappera à personne, plan quasi programmatique de l’un des thèmes forts qui sera développé dans la seconde partie du métrage. Cette séquence absolument brillante nichée au cœur du film donne la clé des principes de mises en scène à l’œuvre pendant deux heures dans Spetters, à mes yeux le meilleur film de Verhoeven, toutes périodes confondues.