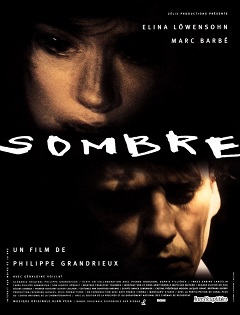

REALISATION : Philippe Grandrieux

PRODUCTION : Catherine Jacques, Arte France Cinéma, Procirep, StudioCanal, Zélie Productions

AVEC : Marc Barbé, Elina Löwensohn, Géraldine Voillat, Coralie Trinh Thi, Marc Berman, Tony Baillargeat, Martine Vandeville, Maxime Mazzolini

SCENARIO : Philippe Grandrieux, Pierre Hodgson, Sophie Fillières

PHOTOGRAPHIE : Sabine Lancelin

MONTAGE : Françoise Tourmen

BANDE ORIGINALE : Alan Vega

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Expérimental, Thriller

DATE DE SORTIE : 27 janvier 1999

DUREE : 1h53

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Jean tue. Il rencontre Claire, elle est vierge. Claire aime Jean. Elle reconnait à travers les gestes de Jean, sa maladresse, sa brutalité. Elle reconnait ce qui, obscurément, la retient elle aussi hors du monde. Frappée jusqu’alors du désespoir, du désespoir d’une vie non vécue, cette rencontre la redonne à la lumière. C’est un conte. L’amour est ce qui nous sauve, fut-il perdu, d’emblée, perdu…

L’expérience de la salle de cinéma ne vous manque pas ? Vous persistez à contester sa supériorité écrasante sur toute autre condition de visionnage ? Le cinéma de Philippe Grandrieux a le pouvoir de vous faire changer d’avis, et notamment son premier film, aussi stupéfiant que dérangeant…

« C’est quoi, ça ? », ne cesse-t-on jamais de répéter. On ne parle pas d’une scène en particulier, mais bel et bien du film tout entier, que l’on ne parvient pas à qualifier, à définir, et encore moins à analyser dès la première vision. On se sent un peu le cul entre deux chaises ; d’un côté, trop minuscule face à un objet majuscule auquel des mots ne suffiraient pas à rendre justice ; de l’autre, trop tenté par les dithyrambes intuitifs qui tendraient à étouffer la puissance primitive d’une œuvre qui ne semble pas les réclamer. Ne plus savoir quoi penser d’un film est-il vraiment un problème ? En tant que critique, que peut-on espérer de mieux qu’une œuvre capable de nous ébranler de l’intérieur, de nous désarmer d’à peu près tous nos outils de décryptage, de nous tirer de notre propre zone de confort, de remettre en question nos certitudes, voire même de nous faire redécouvrir le cinéma comme une page blanche ? Le cinéma ultra-radical de Philippe Grandrieux fait table rase de tout, et en cela, il offre à l’œil des visions qui nous renvoient au commencement – et pas seulement celui de notre art préféré. La découverte de Sombre en janvier 1999 fut ainsi un choc majeur pour tous ceux qui firent le pari de la salle obscure. Car l’obscurité était alors le mot on ne peut plus adéquat pour investir cette expérience stupéfiante. Il fallait se laisser envelopper par cette nuit que l’on n’hésitait pas alors à qualifier d’« immémoriale ». Se laisser étreindre par ces forces obscures qui annihilaient toute narration schématique au profit du bonheur des sens. Ne pas tout comprendre en évoluant dans cet abîme pulsionnel (et parfois répulsif), mais avoir toutefois la sensation de visualiser quelque chose d’autre, de profondément obsédant. Jeter à la poubelle toute grille de lecture face à un découpage pour le coup inédit, rompant avec toutes nos lectures cinéphiles. Et surtout, le plus important, oublier la question invariable à chaque sortie de projo : « C’était bien ou pas ? ». Donner une note au film n’avait alors aucun intérêt. Tenter de l’appréhender a posteriori via ce qu’on a ressenti, ça, c’était déjà plus intéressant. On a longtemps cherché un film-palimpseste qui, en rembobinant du narratif au primitif, arriverait à écrire un nouveau chapitre de l’Histoire du cinéma. Ce film-là manquait. Et au final, Sombre nous comble.

Dès le début, les plans sont si absorbants qu’ils nous dispensent du moindre mot. Une chaîne montagneuse qui monopolise le cadre, un simple lacet sur une route de montagne, une voiture qui glisse dessus alors même que la nuit tombe et qu’une épaisse forêt noie peu à peu la route dans l’obscurité. Deux ou trois plans, à peine. Une texture peu commune de l’image. Un relief et une composition du cadre qui détonnent. On est happé, fasciné par l’inconnu. Et tout à coup, c’est l’électrochoc : une foule d’enfants qui s’agitent et qui hurlent face à quelque chose qui semble les effrayer – on saura plus tard qu’il s’agit d’un spectacle de marionnettes mettant en scène un loup. Effroi et sidération mêlés. Une armada de bruitages inquiétants se superpose aux cris jusqu’à les noyer dans le vacarme de la bande-son. Et ensuite, quelques plans heurtés sur le relief montagneux, comme chahuté par des forces intérieures primitives, toujours sur fond d’un étrange brouhaha sonore. Le film vient à peine de commencer, l’intrigue n’a même pas encore été dévoilée, et on rend déjà les armes, à court d’arguments. Mais on ressent. On tremble. On vibre de l’intérieur. Comme le film vibre lui aussi, contaminé par on ne sait quoi. Le fait de voir de petits enfants effrayés par un spectacle hors champ est un indice : et si nous étions face à un conte ? D’accord, mais alors moderne, perturbant, horrifique et réservé aux adultes. Du genre La Belle et la Bête (un monstre tourmenté face à une vierge terrifiée et attirée à la fois) ou Le Petit Chaperon Rouge (sans la grand-mère !), mais drivé par une approche convulsive et fiévreuse des corps que n’aurait pas renié Georges Bataille. La nature, elle aussi, abat ses cartes en exhibant sa connotation mythologique : la revoilà concrète et onirique, tellurique et inquiétante, avec des bois touffus à traverser, des routes désertes à emprunter, et bien sûr, une force animale en guise de menace, prête à surgir sans qu’on puisse l’anticiper.

Cette menace, est-ce un ogre ou un loup ? A vrai dire, Jean (Marc Barbé) est un peu entre les deux : avant même de le savoir marionnettiste itinérant, on le découvre avec des femmes – surtout des stripteaseuses ou des prostituées – croisées au fil de sa route. Comme il n’arrive pas à leur faire l’amour, il les brutalise et il les tue, comme un monstre affamé de chair fraîche dévorerait sa victime après s’être jeté sur elle. Des corps-à-corps brutaux et confus, toujours captés dans une quasi-obscurité et sans véritable parole, entre la caresse et le spasme, le relâchement et la contraction. Aussi simple que ça. Une routine de la violence sans explication ni trauma psychanalytique, qui dessine une sinusoïde morbide à travers les vallées sauvages. Le choix d’un décor montagneux (on dirait les Alpes) et d’une pure errance meurtrière pourrait suffire à faire revenir le réel dans ce tohu-bohu sensoriel : on n’a aucun mal à y trouver des correspondances avec le parcours du célèbre tueur schizophrène Roberto Succo, qui, durant les années 80, terrorisa le Sud-est du pays en y commettant une longue série de meurtres. Même le trajet du Tour de France, ici exploité en tant que contrechamp de celui de Jean, impose une normalité un peu étrange en guise de contrepoint. Quant aux conventions du film de serial-killer, Grandrieux ne cherche même pas à les esquiver. Déjà, il ne se ménage pas pour créer un tueur qui fiche vraiment les jetons – la gueule de Marc Barbé fait les trois quarts du travail. Ensuite, il sait installer jusqu’au bout un suspense qui prend aux tripes (quand et comment le Mal va-t-il se manifester à nouveau ?). Enfin, il va jusqu’à placer sur la route du tueur la pierre angulaire de tout un pan de l’imaginaire américain, tant littéraire que cinématographique : la belle attirée par la bête. C’est Elina Löwensohn, égérie ici transfigurée d’Hal Hartley et de Bertrand Mandico, qui embrasse le rôle de Claire, jeune femme paumée au sens propre, déesse virginale au sens figuré, en tout cas un peu en retrait de la vie. Personne ne peut aimer Jean, autant que lui ne sait pas ce qu’est l’amour. Et pourtant, Claire se sent irrésistiblement attirée par lui. Elle est vierge, elle croise sa route, elle le suit. Pour le sauver ou pour être sa prochaine victime ? Pour l’amour ou pour la mort ? Mystère.

C’est quoi, Sombre ? Un conte métaphysique sur la pulsion meurtrière ? Le récit subversif d’un homme (ou d’une femme) qui trouve l’amour dans un viol ? Tentons de dessiner quelques pistes. Il y a d’abord cette idée que l’on évoquait plus haut, à savoir celle d’un conte sans psychologie, que le film subvertit en rattachant des fragments de son intrigue à la toute petite enfance (cette période hors de toute psychologie). Une scène précise du film nous le fait d’ailleurs bien pressentir : cet enfant qui marche les yeux bandés, avec du sombre derrière lui (une étrange maison) et au-dessus de lui (un ciel de plus en plus noir), et qui tombe soudain sur le cadavre d’une femme, serait-ce Jean qui, enfant, aurait trouvé le cadavre de sa propre mère ? C’est un gros leurre : on reconnaît l’actrice porno Coralie Trinh Thi qui jouait ici la première femme tuée par Jean – la scène est donc conjuguée au présent. Comme dans les contes, les repères entre la réalité et le cauchemar sont liquidés par la peur la plus instinctive. Comme dans les contes, la poésie et l’effroi sont source d’ensorcèlement. Et comme dans les contes, toute morale est dépassée par le désir de l’esprit vierge de se mesurer aux terreurs les plus sourdes, reflet à peine déguisé des horreurs concrètes du monde adulte. L’expérience de Claire est ainsi une transgression ultime, génératrice de tous les excès possibles : l’ivresse, la peur, le désir, la jouissance, l’horreur, la douleur, les pleurs. Et Jean change lui aussi : on pense qu’il va tuer Claire, mais il veut surtout la protéger de lui-même, de ses propres pulsions qu’il sait incontrôlables, et même d’une matérialisation concrète de ce Mal dont il est déjà l’incarnation abstraite (voir cette longue scène avec d’affreux costards-cravate beaufs et bourrés, qui évolue de la ronde hitchcockienne vers le tango pulsionnel). Protéger autrui en l’éloignant le plus possible de sa propre obscurité, au fond, n’est-ce pas là un acte d’amour ? Ne nous le cachons pas, il est souvent question d’amour dans Sombre. Un amour fou et absolu, c’est-à-dire non dénué de cette part maudite qui force la beauté et l’horreur à faire la bête à deux dos. Au fond, qu’est-ce que l’amour, sinon une source de chaos, de séismes intérieurs et de frissons tactiles ?

D’entrée, l’attirance de Claire pour Jean peut se résumer à cela, mais pas que. Avant d’être un film, Sombre est aussi un titre très bien trouvé, parce qu’à la fois adjectif et injonction : d’une part la qualité de lumière propre à un lieu ou à une image, d’autre part un ordre ou une menace qui invite quelqu’un à une errance monstrueuse, à une chute dans l’abîme – les ultimes plans de Jean dans la forêt s’en font d’ailleurs l’écho. Mais c’est aussi une illustration chaotique de ce qui se produit à l’intérieur de Jean, chahuté entre l’ombre et la lumière, enchaîné à l’une et en quête de l’autre. Un conflit intérieur que la mise en scène de Grandrieux extériorise donc en conflit plastique. Le ballet primitif d’amour et de mort qu’il peint par son découpage sensoriel ne se résume certes qu’à des éléments très simples : des masses d’ombre en veux-tu en voilà, des corps-à-corps convulsifs qui rendent ultra-tangible ce rapprochement phonétique entre « faire l’amour » et « faire la mort ». Mais ses images vont plus loin, visent plus haut. Et quoi donc ? Ni plus ni moins qu’un état de tension extrême, coincé quelque part entre l’égarement et l’illumination. Un état facilement assimilable à une transe totale et épileptique, où tout ce qui rentre dans le cadre (les corps, les paysages, la dichotomie ombre/lumière…) acquiert une densité inédite. Il faudrait citer chaque photogramme du film pour en faire le tour, mais on en garde un grand nombre en mémoire. La mise en corrélation sidérante entre le paysage naturel qui défile en accéléré et la chevelure virevoltante de Claire. Les phares d’une voiture qui trouent la nuit et révèlent les arbres qui jalonnent une route par un lent travelling en contre-plongée, avec, en fond sonore, un râle terrifiant évoquant le cri d’un rockeur enroué. Le corps prostré d’un Jean mi-homme mi-animal au milieu d’un lac. Le visage extatique de Claire sur fond de ciel bleu qui disparait lentement sous le cadre, sur fond d’un monologue plus ou moins apaisé. Ces cris enfantins qui deviennent les nôtres, en tant que spectateur adulte redevenu enfant criant dans la nuit de la salle obscure. Et bien sûr, ce plan inoubliable, isolant la silhouette de Jean penché sur une étendue d’eau plissée et miroitante, qui constitue en soi la signature-clé du film : un visage opaque et assombri qui observe, troublé et impassible, le caractère mouvant de tout ce qui l’entoure. Cette silhouette est aussi celle du spectateur face à l’écran, face à l’image. Le titre du film était bel et bien une injonction : sombre donc, ami spectateur, dans ce film-vortex brouillé par l’ombre et la lumière !

Ombre et lumière : le rapport entre ces deux mots peut constituer un raccourci originel du 7ème Art, enregistré dès sa création en tant qu’impression chimique de la lumière au sein d’un espace sombre (celui de la salle). Cette vibration physique et plastique, propre au cinéma muet des origines, est précisément celle qui aura fasciné Grandrieux dès sa découverte du cinéma, effectuée pour le coup sans formation ni fétichisme cinéphile si l’on en croit ses dires. L’absence d’héritage narratif qui caractérise son cinéma n’est donc pas un hasard en soi, ni même un désir de transgression pour se démarquer de ses semblables. Il est inné, donc délesté de toute revendication auteuriste ou arty. Vivre un film au lieu de le voir, se le prendre de plein fouet comme une énorme météorite, cadrer à l’instinct son propre rapport à l’autre au lieu de chercher à l’encadrer à des fins morales, remuer son art de fond en comble pour le laisser trouver sa forme, faire naître les sensations de ce yo-yo constant entre l’impression et la projection : telles sont les grandes lignes de son pari de cinéaste. Arrivant au terme d’un long parcours jalonné d’essais vidéo et de documentaires divers, ce premier film aura même réussi à l’introniser comme une sorte de David Lynch hexagonal – une connexion pas si injustifiée que ça si l’on en juge par leur goût commun pour ce point de jonction entre la peinture et l’art vidéo. Dans Sombre, tout tient dans l’incandescence de la matière filmique et dans cette croyance de l’inconscient comme mode de lecture et de création. L’image papillote et se dédouble presque sous l’effet de la vibration, l’oxymore graphique devient un principe de récit (ici renforcé par le travail photographique inouï de Sabine Lancelin), la BO hallucinatoire d’Alan Vega (ex-membre du groupe Suicide) se change en machine à stimuli, et la fibre expérimentale de Grandrieux, inédite au pays du ciné-roman, balaie et englobe autant les origines du cinéma que ses essais les plus avant-gardistes. Le tout sans autre mode d’emploi que celui que l’on choisit soi-même. Alors, en définitive, c’était quoi, ça ? Juste un film, immense et précieux, doublé du manifeste d’un cinéma redéfini.

1 Comment

Texte très fort.

Merci de mettre le nom de la productrice des 4 films, elle s’est investie pleinement dans l’aventure…

Sombre un film produit par Catherine Jacques

La Vie nouvelle un film produit par Catherine Jacques

Un lac un film produit par Catherine Jacques

Malgré la nuit un film produit par Catherine Jacques