REALISATION : Naomi Kawase

PRODUCTION : Nikkatsu Corporation, Yomiuri Television, Pyramide Distribution

AVEC : Kohei Fukunaga, Yuka Hyodo, Katsuhisa Namase, Naomi Kawase, Kanako Higuchi, Kazumi Shibata

SCENARIO : Naomi Kawase

PHOTOGRAPHIE : Yutaka Yamasaki

MONTAGE : Shotaru Anraku, Naomi Kawase

BANDE ORIGINALE : UA

ORIGINE : Japon

TITRE ORIGINAL : Sharasôju

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 31 mars 2004

DUREE : 1h40

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Les Aso habitent avec leurs jumeaux, Kei et Shu, le vieux quartier de la ville historique de Nara, ancienne capitale du Japon. Cette famille perpétue depuis des générations la fabrication artisanale de l’encre de Chine. Le jour de la fête du Dieu Jizo, dans la chaleur torride de l’été, alors que les deux enfants se poursuivent, Kei disparaît soudainement au coin d’une ruelle. Ce jour-là, le temps s’est arrêté pour la famille Aso… Cinq années plus tard, Shun a désormais 17 ans et s’est inscrit à l’atelier de peinture de son lycée. Tandis qu’il travaille sur le portrait de son frère disparu qu’il n’a jamais pu oublier, il est de plus en plus attiré par son amie d’enfance Yu. Mais une douleur secrète les empêche tous les deux de vivre leur amour…

Naomi Kawase transcende la chronique familiale et le thème du deuil partagé par une approche inédite, torpillant tout zeste de mélo par un art maîtrisé de la plénitude. Un bijou de cinéma qui brille toujours.

Savez-vous ce qu’est un kamikakushi ? Derrière ce qui désigne par extension les disparitions de ressortissants japonais en Corée se cache surtout l’idée d’une disparition humaine – en général celle d’un enfant – qui revêt un caractère divin. C’est sur cet événement-là que s’ouvre Shara. Un plan-séquence qui filme deux frères, Shun et Kei, en train de faire la course dans les artères étroites et dédaléennes de la ville de Nara (l’ancienne capitale impériale du Japon), avec une caméra portée, tout aussi joueuse qu’eux, qui leur emboîte le pas. Et voilà qu’au détour d’une ruelle, Kei se volatilise, d’un coup, comme ça, aspiré par le lieu sans explication rationnelle. Scène sidérante, mystérieuse, motivant autrui à la revoir plusieurs fois pour espérer y drainer des signes et des indices – et il y en a. Cela dit, c’est le plan-séquence d’ouverture, celui qui précède la course et la disparition de Kei, qui intrigue le plus. La caméra y adopte un mouvement étrangement ralenti, pour ne pas dire saccadé, flottant entre l’ombre et la lumière dans les pièces d’un atelier d’imprimerie… avant de se braquer vers la cour de l’imprimerie où Shun et Kei, accroupis, fixent une plaie dont le sang est assimilé à de l’encre de Chine. Cinq ans plus tard, lorsque Shun reviendra sur les lieux de la disparition de son frère, le plan-séquence s’achèvera par un regard face caméra, cette dernière se mettant alors à reculer comme si elle se sentait visée… Déjà fortiche en soi pour faire ressentir l’imminence de quelque chose, cette ouverture en deux temps ne fait pas mystère du parti pris de Naomi Kawase : sa caméra portée ne reflète pas son œil à elle mais celui d’un « autre », invisible, qui colle aux êtres après les avoir traqués. Qu’on puisse y voir le subjectif d’un kami (ou de son équivalent bouddhiste) n’a rien d’exagéré, au vu de ce petit bruit d’une cloche invisible qui parcourt la scène et qui accompagnera plus tard une cérémonie funéraire locale. Ainsi démarre Shara, magnifique film-kami qui mobilise les sens.

On pourra confesser que ce troisième film de Naomi Kawase (La Forêt de Mogari, Still the water) n’avait pas grand-chose pour se faire aimer au départ. L’enfant disparu qui active un récit de reconstruction familiale (c’est du déjà-vu), le thème du deuil – partagé ou pas – qui irrigue un peu trop de fictions contemporaines pour ne pas friser le cliché vieillot, sans parler d’une réalisatrice qui aura fini par paraître suspecte dans son propre pays en raison de son obsession limite réactionnaire pour tout ce qui relève des traditions nippones. Ça fait beaucoup. Or, la fiction attendue, celle cousue de fil blanc, ne répond pas à l’appel. On peut carrément dire qu’elle s’efface de la même façon – et en même temps – que la silhouette de Kei, cette scène de disparition que l’on décrivait ci-dessus étant déjà un moyen pour Kawase de prendre le spectateur de vitesse. Lorsque le récit de Shara fait subitement un saut de cinq ans dans le temps, le mystère demeure sans que l’on sache ce qu’il en est vraiment au sein de la cellule familiale. Le fils survivant, Shun (Kohei Fukunaga), se retranche dans un mutisme défensif, peint un tableau représentant son frère au milieu d’une étrange végétation et se balade de temps en temps en vélo avec son amie Yu (Yuka Hyodo), Son père, Taku (Katsuhisa Namase), se plonge à fond dans l’organisation de la fête estivale de Basara – un événement populaire emblématique de la région de Nara-Kyoto – pendant la longue phase d’inactivité que lui impose son travail hivernal de fabricant d’encre de Chine. Quant à sa mère, Reiko (Naomi Kawase), elle entame une nouvelle grossesse tout en s’occupant tant bien que mal du potager. A priori, le deuil semble avoir été fait depuis longtemps, et tout semble couler de source, telle l’eau sous les ponts.

Au détour d’une scène, l’annonce brusque de la découverte d’un corps, visiblement celui de Kei, fait mine de cristalliser ce qui était attendu, à savoir la résurgence du « fantôme » et l’amorce d’un nouveau processus de libération, aussi ardu soit-il – Shun fait alors une crise violente qui pousse son père à le maîtriser. Sauf que la scène ne s’éternise pas : en cinq minutes, l’incertitude a disparu, la mort est acceptée, le deuil est de nouveau plié, la vie peut désormais reprendre. En somme, la « grosse scène » – ou tout du moins le gros bloc narratif au cœur du scénario – visant à lancer les hostilités mélodramatiques a été biffée du film. Un peu plus tard, Kawase enfonce encore plus le clou avec ce qui constitue la seule longue scène d’explication. Sauf qu’elle ne concerne ni Shun ni ses parents mais Yu, qui apprend, au cours d’une longue marche dans les ruelles de la ville avec sa mère Shoko (Kanako Higuchi), que celle-ci est en réalité sa tante (un écho direct au passé de la cinéaste, elle-même abandonnée par ses parents et élevée par sa grand-tante). On s’attend à une violente scène de dispute, elle ne viendra pas : signe que la vérité des choses compte ici plus que leur réalité, Yu n’a pas l’air bouleversée, accepte cette révélation avec le sourire et continue même de dire « maman ». L’amour maternel plus fort que le lien réel ? Sans doute au premier plan, oui, mais de façon plus globale, c’est un art de l’esquive mélodramatique qui prend racine. La tristesse a beau être là, elle est fuyante parce que battue à pleine couture par la plénitude. Et surtout, Kawase ne filme pas « un » mais « plusieurs ». Elle traite moins un « sujet » qu’elle ne s’intéresse à des « sujets » : seuls comptent ici des personnages reliés qui forment un tout quelque part à un moment donné, et dont le quotidien, plus ou moins prosaïque, prend toujours l’ascendant sur le moindre drame.

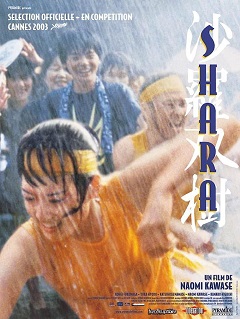

Calée très intelligemment aux deux tiers du récit, la scène de la fête de Basara est comme un pic d’euphorie et de vitalité dans un mouvement narratif qui entamait jusqu’ici (et qui reprendra juste après) une sorte de course calme, tranquille, quasi zen. Il faudrait bien plus qu’un paragraphe pour développer en quoi ces dix minutes de pur éblouissement, mêlant la danse collective à la procession de rue, ont alors une fonction aussi fondamentale que cathartique. Autant s’en tenir donc à une synthèse en trois temps. D’abord la réunion commune de tous les personnages dans les trois « espaces » d’une parade de rue : Yu prend la tête d’un groupe de danseurs (en jaune et blanc – les deux couleurs lumineuses du film), Shun et son père s’occupent du service d’ordre de part et d’autre du défilé, et les deux « mères » se limitent à un rôle de spectatrices noyées dans la foule. Ensuite une sublimation de l’effet de caméra portée : celle-ci ne cesse de virevolter de part et d’autre du défilé, certes drivée par l’énergie de la musique et des gestes (beaucoup de pas saccadés et de mouvements de bras) mais surtout motivée à l’idée de relier le jeu public aux enjeux privés dans un même mouvement. Enfin le retour de ce point de vue « autre » qui suffit à éclairer les partis pris de Kawase. Durant la séquence, la caméra tente à plusieurs reprises de faire face aux danseurs, comme si le kami dont elle épouse le point de vue s’efforçait à tout prix de les défier du regard. Et voilà que soudain, comme si l’énergie des danseurs était trop forte et débordante pour ne pas libérer quelque chose en retour, la météo fait volte-face, basculant du soleil perçant à la pluie diluvienne frisant le signe divin. Dès lors, tout explose : ce mélange de détermination et de joie qui habitait les danseurs devient aussi celui du public, rassemblant tout le monde dans un même élan libérateur et encourageant toutes les générations (dont Shun et son père) à entrer eux aussi dans la danse. Dix minutes de catharsis magique où, comme il est dit en fin de parade, « chacun peut briller de mille feux ». Le projet humaniste de Naomi Kawase en ressort tout aussi grandi et magnifié : à chaque fois que l’occasion lui est donnée de régénérer les êtres pour mieux panser leurs plaies, elle la saisit.

La conclusion du récit, centrée sur l’accouchement de Reiko, sera elle aussi affaire de musique : entourée par la communauté dont elle devient l’épicentre à son corps défendant, la mère accompagne son propre effort par un mélange de respiration et de chant, ce qui rend la scène étonnamment paisible. De toute façon, tout le film aura vibré et raisonné ainsi. Par-delà cette fibre documentaire propre à Kawase (des réunions aux créations, on suit minutieusement les préparatifs de la fête de Basara), par-delà son désir fort de brouiller la frontière entre les qualificatifs de l’image vidéo (fiction, docu, installation…), Shara aura su s’imposer comme un précis d’empathie et de zénitude. Tant de moments impressionnistes montés en guirlande, tant de déambulations intimes dans un espace urbain assimilé à un labyrinthe, tant de moyens de communication détournée (un baiser tendre, un air de piano mélancolique) qui appuient l’obsolescence des mots, tant de vibrations intérieures que le mouvement parfois aléatoire de la caméra à l’épaule aura su rendre tangibles. Et surtout, parmi tous les thèmes fétiches du cinéma de Kawase, cette élégie pure du rapport de l’homme à la nature. Il faut dire à quel point la végétation, ici omniprésente au vu du plan aérien final sur Nara (on dirait que le vert a infiltré le gris à force de l’encercler), ne cesse de tisser des liens avec le genre humain, comme en témoignent quelques signes furtifs : ici l’image d’une feuille qui tombe au ralenti d’un arbre durant la course inaugurale de Shun et Kei (la famille s’apprête à perdre l’un de ses membres), là le soin apporté par Reiko à son potager (cette tomate mûre, issue d’une grappe qui ne l’est pas totalement, annonce déjà son nouvel enfant). Deux signes qui recourbent avec brio les deux extrémités du scénario – une disparition au début, une apparition à la fin – avant qu’un ultime mouvement aérien ne vienne parachever l’ensemble de la façon la plus planante qui soit. De la mort à la naissance en passant par une pure célébration de la vie, c’est tout le cycle de l’existence que célèbre ici Naomi Kawase.