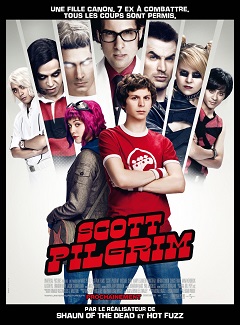

REALISATION : Edgar Wright

PRODUCTION : Big Talk Pictures, Marc Platt Productions, Universal Pictures, Dentsu

AVEC : Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong, Jason Schwatzman, Kieran Culkin, Mark Webber, Johnny Simmons, Alison Pill, Aubrey Plaza, Anna Kendrick, Brie Larson, Brandon Routh, Chris Evans, Mae Whitman, Erik Knudsen

SCENARIO : Edgar Wright, Michael Bacall

PHOTOGRAPHIE : Bill Pope

MONTAGE : Jonathan Amos, Paul Machliss

BANDE ORIGINALE : Nigel Godrich

ORIGINE : Canada, Erats-Unis, Japon, Royaume-Uni

GENRE : Aventure, Comédie, Fantastique, Romance

DATE DE SORTIE : 1er décembre 2010

DUREE : 1h53

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais s’en débarrasser s’avère plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur – et qui est de retour en ville – et l’adolescente qui lui sert de distraction au moment où Ramona entre dans sa vie, l’amour n’a jamais été chose facile. Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son affection traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées : une infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant. À mesure que Scott se rapproche de Ramona, il est confronté à une palette grandissante d’individus patibulaires qui peuplent le passé de sa dulcinée. Et s’il espère séduire l’amour de sa vie, il doit triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien « over »…

Êtes-vous prêts pour deux heures d’euphorie maximale durant lesquelles Edgar Wright vous transforme en boule de flipper ballottée entre mille références parfaitement digérées à la pop-culture ?

La nostalgie est un piège dans lequel toute personne autoproclamée « geek » tombe fatalement, y compris ceux et celles qui prétendent pouvoir l’éviter et/ou qui persistent à vouloir la fustiger. Il est plus ou moins admis que lorsqu’une œuvre marquante a été planté dans l’inconscient de quelqu’un, ce dernier aura beau tout faire pour en arracher la racine, elle finira par repousser tôt ou tard. Celui qui, au contraire, n’essaie jamais de l’occulter mais plutôt de s’en accommoder a semble-t-il l’avantage. Piégé dans son propre imaginaire, guidé au quotidien par des références qu’il a toujours su avaler à la manière d’un Kirby, le geek se lance dans une lutte détournée avec son quotidien. Il cimente un langage qui lui est propre, amorce un dialogue implicite entre la réalité et le fantasme, conscient qu’avancer toujours plus vite et loin avec sa croyance culturelle en bandoulière fera reculer toujours plus loin le game over… Zut, on lâche un peu trop tôt l’analogie avec un bon vieux jeu vidéo, mais les faits sont là : le gigantesque magasin de bonbons pour geeks dont il va être question dans cette critique invite à tirer profit de ses propres illusions en prenant garde à ne pas s’illusionner soi-même. Là-dessus, pas de souci à avoir, le jeune prodige Edgar Wright ne s’est mangé aucun mur en casant ce premier film de studio américain entre deux opus de sa « trilogie Cornetto ». Inutile de revenir sur l’aura triomphale de ce cinéaste devenu en une poignée de longs-métrages (de Shaun of the Dead à Baby Driver) le chouchou de la galaxie geek, d’une part parce que c’est amplement justifié, d’autre part parce que tout a déjà été dit là-dessus. Inutile aussi de s’attarder trop longtemps sur le comic-book Scott Pilgrim vs. The World créé en 2004 par l’auteur canadien Bryan Lee O’Malley, dans la mesure où son graphisme simple, son traitement nostalgique du cosmos vidéo-ludique et sa philosophie de cœur d’artichaut (rien de péjoratif là-dedans !) n’en faisaient qu’un sympathique objet de lecture en six volumes. Sans parler du fait que cette adaptation sur grand écran fut conçue en parallèle de la création des deux derniers tomes du comic-book et d’un jeu vidéo signé Ubisoft, ce qui la place d’entrée comme un objet autonome. En revanche, que le résultat soit au-delà de toute espérance et pisse du culte à chaque intention de montage, ça reste une raison suffisamment valable pour emprunter le passage bonus.

A vrai dire, seule l’idée de départ du comic-book avait une jauge d’audace assez remplie pour nous intriguer : afin de gagner le cœur de la fille dont il est amoureux, un jeune adulte de 22 ans se voit contraint d’affronter et de battre les sept ex-petits amis de la miss, ici regroupés en une sorte de « Ligue des ex maléfiques ». Un pitch qui, enchaîné au réel le plus absolu, aurait tout pour dessiner les contours d’un film d’auteur intimiste français (du genre où la réflexion et l’éloquence deviendraient les armes du duel), mais qui se retrouve ici construit à la manière d’un jeu vidéo classique en sept niveaux (avec les bonus et les points de sauvegarde qui vont avec), où chaque « ex » constitue à la fois un boss à détruire et un palier à franchir. A partir de là, les règles du jeu sont assez claires. Si le jonglage entre toutes les composantes de la pop-culture geek devait trouver son parfait point d’équilibre à partir d’un tel matériau, il ne fallait pas surtout se la jouer timoré. Il fallait oser, incarner, réinventer, redéfinir. Ce personnage de Scott Pilgrim (un nom choisi semble-t-il en référence à la chanson éponyme d’Eric Clapton !) fonctionne ainsi, raisonnant et organisant la fin de son adolescence en fonction des innombrables références qui jouent à Pong dans sa tête. Le film se cale sur son schéma interne à mesure qu’il s’en fait le reflet frontal, telle une œuvre vidéo-ludique qui tordrait subtilement le réel en recréant un espace fictionnel où les gens se battraient quand l’émotion serait trop forte et où les ennemis exploseraient en coins à récupérer quand ils seraient battus. Et ce qui en découle relève de l’inédit : la psychologie du gamer, reliée à des actions fantasmatiques, trouve enfin le point de jonction idéal avec celle du héros romantique, reliée à des actions concrètes. L’une et l’autre ne sont plus opposées, mais consubstantielles. A croire que les amours imaginaires et les marivaudages subtils propres au cinéma d’Eric Rohmer (ou de son mauvais épigone Emmanuel Mouret) pourraient partager les mêmes gènes que des joutes de séduction surréalistes à mi-chemin entre Guitar Hero et Street Fighter II. Et pourquoi pas, après tout ?

La force d’Edgar Wright, on le sait désormais, consiste toujours à investir un territoire ultra-codifié, du film de zombies au film de biture en passant par le buddy-movie policier, en s’amusant de ses propres règles avec respect, tendresse et inventivité. Chez lui, pas un milligramme de cynisme déplacé ni même d’excès pseudo-cartoonesque à grands renforts de grand angle et de caméra agressive (le bonhomme n’est pas Sam Raimi), mais un amour sincère du genre qui lui permet de s’écarter toujours plus de la parodie. Scott Pilgrim installe cependant une rupture dans sa filmo : le film identifie moins un genre cinématographique précis qu’une galaxie entière de signes et d’effets venus de diverses sources, à la manière d’une anthologie compressée de tout ce référentiel commun aux geeks du monde entier. S’y croisent donc pêle-mêle la BD, la sitcom, le manga (plus ou moins kawaii), les jeux d’arcade 8-bits, le garage rock, le musical rococo à la sauce Bollywood, les arts martiaux HK, les teen-movies de John Hughes, la satire du milieu musical (Jason Schwartzman singe ici le Swan de Phantom of the Paradise), la SF campbellienne façon Star Wars, etc… La liste est si vertigineuse que le film aurait pu facilement muter en patchwork indigeste, tendant la carotte à une audience ciblée pour en extraire une adhésion forcée. Il n’en est rien. Fidèle à son écriture si précise et travaillée en amont, Edgar Wright met cartes sur table en filmant moins la réunion bordélique de ces partis pris que leur lutte organique. Gimmick contre clin d’œil. Format d’image contre format de filmage. Effet de style contre style à effets. Action filmée contre action jouée. Des oppositions si constructives et si incarnées que chacune d’elle se solde sans cesse par un ex-æquo. Et ce n’est pas tout : afin d’épaissir encore plus cette couche théorique, Wright abat sa carte maîtresse, à savoir un bousculement absolu de toutes les conventions en matière de tempo comique. La construction d’un plan, l’habillage d’un cadre, l’intention glissée par le sound design, la cassure intégrée dans le découpage : tout devient ici générateur de gags jouissifs, et le cinéaste fait systématiquement mouche en invitant dans sa fiesta surréaliste les esprits les plus baroques de la comédie. Lesquels ? Ceux des Monty Python, de Mel Brooks ou encore d’Hellzapoppin, ici couplés à une inventivité formelle constante qui – surprise ! – amplifie cette adhésion réaliste indispensable à toute comédie au lieu de la casser.

On insiste énormément sur le fait que le kaléidoscope formel de Scott Pilgrim n’a absolument rien de gratuit ou de décoratif. Tous les effets qu’il produit (split-screen en cases de BD, onomatopées graphiques, bascule de format d’image, échantillonnage à l’écran…) sont ici des ressorts narratifs, exploités à des fins psychologiques dès que la scène l’exige. A titre d’exemple, une scène typiquement rattachée à l’esprit d’une sitcom (un garçon rentre chez lui dire à son colocataire qu’il a passé la nuit avec une fille) est ici traitée par le biais du langage de la série Seinfeld : même musique d’introduction, même usage d’une scénographie théâtrale, mêmes rires et applaudissements préenregistrés. C’est par ce genre d’audace que Wright, en plus de prouver sa connaissance parfaite des signes qu’il manipule, surpasse en efficacité et en cohérence le matériau d’origine. Osons un petit comparatif avec celui-ci : si le trait de Bryan Lee O’Malley reste présent au travers de quelques jolis flashbacks BDisés (afin d’éclairer le passé respectif de Scott et de sa promise Ramona), il fait pâle figure devant l’aptitude de Wright à conférer un relief autre que purement plastique à des enjeux aussi basiques. L’aspect formel et rythmique du support BD, lequel encourage le non-dit au travers d’une image fixe et d’un trait minimaliste, a tôt fait de crédibiliser ce qui ne devrait pas l’être. Dans le cas du comic-book Scott Pilgrim vs. The World, O’Malley y trace des esquisses de collégiens freluquets qui, sans crier gare, se battent soudain comme Jet Li ou Donnie Yen, et cela sonne juste parce qu’il s’agit là d’un fantasme enfantin qui se suffit à lui-même. Il n’en va pas de même pour le support ciné, et c’est bien là l’énorme piège dans lequel Wright n’est heureusement pas tombé. En effet, il ne lui faut ici qu’à peine cinq minutes de métrage pour qu’une simple partie de Ninja Ninja Revolution tende à crédibiliser les aptitudes de Scott au combat – chose a priori ardue au vu d’un Michael Cera toujours pas débarrassé de son air de benêt caoutchouteux. Dès lors, se couler dans ce grand bain de folie martiale et graphique ne présente pas le moindre obstacle à l’horizon, puisque c’est la perception du protagoniste, filtrée par tout un vivier de pop-culture mâchée et digérée, qui redessine ici les contours du quotidien.

L’ultime coup de génie paradoxal à mettre au crédit du film concerne sa partition émotionnelle. Autour d’un Cera au jeu ouvertement naïf gravitent une multitude de personnages coincés chacun dans un registre qui devrait les priver de toute attache émotionnelle. D’abord le registre robotique : on pourrait pondre un paragraphe entier sur Alison Pill et Aubrey Plaza, dont la mono-expression ronchonne n’est vrillée que par un haussement de sourcil ou une insulte bippée. Ensuite le registre mécanique : du colocataire gay (hilarant Kieran Culkin) à la girlfriend survoltée en passant par la sœur bienveillante et les potes rockeurs du quartier, tous traversent le film avec la même nonchalance et la même régularité, tels des PNJ d’un RPG improvisé qui viendraient (dés)orienter Scott sur son trajet. Il n’y a que Ramona qui échappe à cela de par son statut de « princesse Zelda à délivrer », malgré tout sexy et émouvante grâce au talent d’une Mary Elizabeth Winstead qui atomise la Bulma de Dragon Ball dans le registre de la manga-girl à touffe colorée. Enfin le registre bigger than life, forcément réservé aux cibles à éliminer : un guignol échappé de l’asile Bollywood, un skateur aussi mesquin et doublé que Vin Diesel, un « ovo-lacto-végétalien » avec des pouvoirs de Super Saiyan, une sorcière lesbienne qui manipule un fouet en acier, deux jumeaux nippons qui recréent un film de Tsui Hark avec leurs talents de DJ, et un super-connard final qui a la gueule de l’emploi (un costard-cravate avec des lunettes !).

On pourrait tous les prendre pour des guignols qui s’agitent dans le cadre, mais Wright parvient à les faire exister de mille façons, que ce soit par une gestuelle, un signe distinctif ou un simple mouvement d’entrée/sortie dans le cadre. Et surtout, chacun d’eux s’épanouit dans son registre comme si rien autour d’eux ne venait les menacer. Au fond, c’est parfaitement logique : Scott Pilgrim est un film qui parle de choses sérieuses tout en considérant que rien n’est vraiment sérieux. Soit la gravité n’est pas là (c’est le cas pour certains personnages), soit elle s’installe par le biais d’un décalage étrange (on le ressent quand les discussions tournent autour de la mort ou du sexe), soit elle est chuchotée par le face-à-face entre un individu et son propre ego (la pirouette finale nous renvoie à ce double maléfique que s’inventait Michael Cera dans Be Bad). Dans tous les cas, tout se déroule l’air de rien, à la manière d’une bulle que rien ne semble pouvoir faire éclater mais dans laquelle tout peut éclater. Cette curieuse indolence compte pour beaucoup dans le charme fou du film, dans cette dimension de collage pop idéalisé, dans cette fibre nostalgique tout sauf surannée, et surtout dans cette émotion « fleur bleue » qui redonne au coup de foudre amoureux un relief que l’on croyait perdu.

Alors, film parfait ? On aurait franchement tort de vouloir chercher la petite bête à gauche ou à droite, tant le moindre petit écart gonzo – on en relève certes quelques-uns par-ci par-là – participe à la générosité du film. Disons pour finir que ce film-ovni, sorte de croisement dingo entre Rohmer et Nintendo, sert aussi de carrefour à deux tendances du blockbuster US contemporain : d’un côté, celle du montage déstructuré et de l’exécution à pleine vitesse (John McTiernan, Tsui Hark, Tony Scott, Michael Bay…) ; de l’autre, celle de la stase narrative et de la science du plan millimétré (Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Zack Snyder…). On aurait certes aucun mal à placer Edgar Wright dans la première catégorie, au vu du fabuleux survoltage narratif dont il a fait preuve dans sa trilogie Cornetto (surtout Hot Fuzz). Mais le temps d’un film, il aura su créer le trouble, harmoniser les deux sciences avec un brio rare, et réussir par-dessus le marché cette fusion cinéma-BD-jeu vidéo dont la culture geek a fait son Graal depuis des lustres. Scott Pilgrim n’est certes pas le seul film à y être parvenu (Blade 2 et Speed Racer l’ont précédé, Ready Player One lui aura succédé), mais au vu d’une telle compréhension de l’univers des geeks et d’une antithèse si digne face à la normalisation consensuelle de plus en plus entretenue par le règne de Marvel et consorts, un tel exploit se doit d’être salué… D’ailleurs, arrêtons là l’analyse si vous voulez bien : Scott Pilgrim ne vise qu’à nous coller une banane maousse sur la tronche de la première à la dernière seconde, et c’est tout ce qui compte. Quand la scène finale active le countdown, on n’a d’ailleurs même pas envie d’attendre que le générique démarre. Tout ce qu’on veut, c’est relancer la partie. Tout de suite.