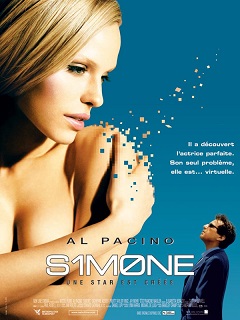

REALISATION : Andrew Niccol

PRODUCTION : Metropolitan FilmExport, New Line Cinema, Niccol Films

AVEC : Al Pacino, Rachel Roberts, Catherine Keener, Evan Rachel Wood, Jay Mohr, Winona Ryder, Pruitt Taylor Vince, Jason Schwartzman, Jeffrey Pierce, Daniel von Bargen, Elias Koteas, Stanley Anderson, Rebecca Romijn

SCENARIO : Andrew Niccol

PHOTOGRAPHIE : Edward Lachman

MONTAGE : Paul Rubell

BANDE ORIGINALE : Carter Burwell

ORIGINE : Etats-Unis

GENRE : Comédie, Drame, Science-fiction

DATE DE SORTIE : 18 septembre 2002

DUREE : 1h57

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Rien ne va plus pour le réalisateur Viktor Taransky : son dernier film est arrêté en plein milieu du tournage, son actrice principale le laisse brutalement tomber et son ex-femme productrice met fin à son contrat. Quelques mois plus tard, Viktor reçoit Simulation One, un logiciel révolutionnaire provenant de l’un de ses fans, l’informaticien Hank Aleno. Ce programme permet, à l’aide d’un simple clic de souris, d’animer à l’écran une actrice virtuelle au réalisme confondant : Simone. En utilisant les possibilités offertes par ce logiciel pour terminer son film, Viktor renoue avec le succès et sa nouvelle star Simone séduit les foules. Mais peut-il maîtriser ce qu’il vient de créer ?

La réflexion protéiforme d’Andrew Niccol sur le subterfuge et la manipulation atteint un très beau zénith avec cette comédie d’une richesse vertigineuse. Nul doute que Kubrick aurait adoré.

Le cas d’Andrew Niccol reste des plus fascinants au sein de la machine hollywoodienne : cinéaste de plus en plus « virtuel » à mesure qu’il s’efforce de concrétiser ses projets de cinéma (preuve en est que son dernier film à ce jour, le très intéressant Anon, passa inaperçu sur Netflix il y a déjà six ans) et peut-être contraint de devoir laisser sa création initiale prendre le dessus sur ses propres velléités évolutives. Ceux qui ont déjà vu S1M0NE auront fait d’autant plus facilement le parallèle que ce second long-métrage clôt une sorte de trilogie officieuse sur le factice, le mensonge et la manipulation, formée par The Truman Show et Bienvenue à Gattaca dont il fusionne les deux thèmes – dans l’un, un démiurge médiatique voit sa créature lui échapper, et dans l’autre, une usurpation d’identité prend place dans un futur proche aussi riche de promesses que de menaces. Reste que si le bonhomme a des obsessions qui tournent en boucle dans sa tête (en particulier celles liées au registre de l’anticipation), elles ne font jamais disque rayé, pour la simple raison que Niccol puise toujours dans une idée originale ce qui pourrait en élargir le contenu et la portée. Rappelons à titre d’exemple que Le Terminal – dont il écrivit le scénario pour Steven Spielberg – s’habillait des apparats de la rom-com pour mieux prendre le public à revers, les yeux grands ouverts sur tant d’enjeux géopolitiques et de dérives de la mondialisation. Il en va de même pour S1M0NE : certes, c’est un peu The Truman Show à l’envers (on manipule un personnage artificiel dans la réalité), mais vingt ans après sa sortie, ça continue d’alimenter les trouilles légitimes sur la question du virtuel, en particulier dès lors que la synthèse investit le quotidien au lieu de s’en tenir à des irréalités pop-corn au service de la distraction.

De la science-fiction ? Think again. Signalons d’abord que le film s’inspire des travaux du professeur Raymond Kurzweil – icône mondiale du transhumanisme – et de son alter-ego virtuel Ramona. Rappelons aussi que deux ans avant la sortie du film, on voyait déjà dans Gladiator des images du défunt acteur Oliver Reed tournées après sa mort. Et ne parlons pas de ces récentes polémiques en cascade sur The Irishman et Star Wars vis-à-vis de ce remodelage virtuel d’acteurs réels qu’il s’agit de rajeunir ou carrément de ressusciter. Sur cette crainte légitime d’une OPA fatale lancée par le numérique sur l’analogique, S1M0NE invite à se la jouer cool et zen au détour d’un constat sur la façon qu’a le 7ème Art d’appréhender et de maîtriser la technologie : si cette dernière rencontre un artiste aussi intègre que visionnaire, alors peu importe la « réalité » du sujet filmé du moment que la prestation offerte est considérée comme valable. Le concept fou au cœur du scénario de Niccol a ainsi de quoi filer le vertige, quitte à jeter carrément au feu vingt ans de délire masturbatoire sur la performance capture en tant qu’avenir du langage cinématographique. Plus besoin de recourir à des acteurs pour en numériser ad nauseam le jeu et les expressions faciales, vu qu’une actrice toute neuve et très docile fait ici tout le boulot à leur place : pas de caprices de diva, pas d’exigences mirobolantes, elle fait ce qu’on lui dit de faire, elle joue très exactement comme on le souhaite (parfois même à la manière de), et surtout, quand elle tourne un film, elle se donne corps et âme… alors même qu’elle n’a ni corps ni âme ! C’est que cette fameuse Simone n’est autre que la création virtuelle d’un logiciel intitulé Simulation One (d’où son prénom), capable d’intégrer toutes les gammes de jeu à partir d’une vaste banque de données des actrices hollywoodiennes (tiens, que fout Ernest Borgnine là-dedans ?!?). Rien qu’avec ça, Niccol dessine une stimulante parabole sur le jeu en même temps qu’il opère un geste de cinéphile inouï : ce qu’il y a dans un acteur serait moins un puits de créativité et de sensibilité qu’un grand vide comblé par les rêves des autres, et l’acteur idéal n’existerait pas autrement qu’en tant que somme des talents de tous les acteurs réels. Remixer les techniques de jeu existantes pour les plaquer sur une création artificielle : à notre époque, peut-on raisonnablement continuer à parler de « science-fiction » ?

Dès le début du film où un réalisateur à bout de souffle est lâché par son actrice capricieuse et viré par son ex-femme de productrice, les choses sont claires : les acteurs – et a fortiori des stars qui enchaînent les différends créatifs à défaut d’être elles-mêmes créatives – gagneraient à ne pas trop casser les pieds des cinéastes, sans quoi ces derniers iront chercher ailleurs. Cela étant dit, les réalisateurs eux-mêmes ne sont pas épargnés par le regard satirique de Niccol, et pour cause, ce dernier s’offre ici le plus beau cobaye dont on puisse rêver. Jamais aussi performant que lorsqu’il joue les mecs largués qui subissent l’action plus qu’ils ne la contrôlent, Al Pacino s’impose ici comme une bête d’écran capable de mettre au défi toute création informatique qui aspirerait à le remplacer. Mais surtout, son personnage de réalisateur (nommé Viktor Taransky) aspire à pratiquer « un cinéma capable d’illuminer les cœurs et les esprits » alors que ses films, en plus d’être titrés comme des bouquins de Guillaume Musso, évoquent surtout des nanars au lyrisme préfabriqué où l’on débite de la lapalissade pseudo-existentielle toutes les trois lignes de dialogue ! Et que dire de cette audace à laisser l’un des acteurs les plus respectés de la planète prendre acte de l’obsolescence programmée des acteurs réels ! Là-dessus, doit-on de notre côté prendre acte d’un Andrew Niccol qui chercherait à passer Hollywood au Kärcher satirique, quitte à avoir l’air de mordre cyniquement la main qui le nourrit ? Dans la mesure où l’on sait plus ou moins tout de sa méthode d’écriture (du structuré à fond les bananes et des milliers d’idées à trier pour aboutir à un récit sans bout de gras), on prendra tout d’abord le pouls de ses choix narratifs, histoire de mieux mesurer la progression de son point de vue.

La dynamique du film est ici conçue en deux temps : d’abord les techniques acrobatiques et rocambolesques que Viktor doit employer pour faire croire à l’existence de Simone, ensuite le mur infranchissable qu’il se mange à répétition lorsqu’il s’efforce de dévoiler le subterfuge. Durant la première partie, la règle est simple : chaque ligne de dialogue écrite par Niccol devient une pique bien aiguisée envers tout ce qui entretient l’usine à rêves hollywoodienne : les stars capricieuses, les producteurs soumis aux risques financiers, les publicitaires obsédés par le buzz, les journalistes maxi-fouineurs, les trahisons et les coups bas, la promotion canapé, le voyeurisme d’untel, l’usage de prompteurs, le devenir numérique des acteurs, etc… Un monde dont on ne connait que trop bien le centre de gravité, à savoir ce star-system qui livre en pâture des artistes et/ou des idoles de carton-pâte à l’adoration cannibale des foules et des médias. En cela, Simone est comme un mensonge qui justifie la vérité d’Hollywood : fantasme de tous les réalisateurs, bien sûr, mais surtout définition de l’Art, celui qui imite tellement bien la vie qu’il en devient objet d’adoration névrotique. L’usine du 7ème Art ne se contente pas de cracher du glamour en packaging, elle tend surtout à changer une entité réelle en obsession virtuelle, en chair truquée et remodelée qu’il s’agit de toucher et de percer à tout prix. Et lorsque Simone est « au travail », c’est carrément le niveau supérieur. D’un côté, Viktor concrétise le bidonnage ultime en bernant tous les médias du monde à partir d’un matériel très cheap (un écran, un ordinateur et un logiciel). De l’autre, Simone est moins sa création que sa propre conscience, un miroir à la fois verbal et figuratif, un moyen de s’avouer à lui-même une vérité qu’il refuse d’affronter et de rationaliser autant ses paradoxes que ses propres illusions. Enchaîner les mille et une façons cocasses de rendre Simone tangible (fausses déclarations écrites, interview bidouillée et minutée, lingerie fine éparpillée dans une chambre d’hôtel, usage d’une Barbie ou d’un sosie joué par Rebecca Romijn, etc…), c’est mettre en pratique son talent de cinéaste, sa capacité à donner vie à une illusion. Mais c’est aussi pour lui une énorme prise de risques : celle de passer de Frankenstein à Pygmalion qui serait condamné à devenir Faust.

La technologie en tant que diable froid et impitoyable à qui l’artiste vend son âme : c’est un peu ça, l’idée ? Le personnage de Viktor en fait en tout cas l’expérience à partir du second mouvement du film, ne cessant dès lors d’être supplanté par une création si incontrôlable qu’elle paraît moins virtuelle que lui aux yeux du monde entier. Toute tentative de retour en arrière est une impasse. Pire : tout ce qui sonne « faux » passe comme une lettre à la poste sous l’effet d’un aveuglement tous azimuts. Peu importe que ce message vidéo de Simone, projeté en pleine soirée des Oscars au moment où elle est sacrée meilleure actrice, ose plaquer sa posture chic et clean sur un paysage chaotique du Tiers-Monde en arrière-plan – ça ne choque personne qu’un effet spécial soit aussi grossier. Peu importe que Viktor s’acharne ensuite à humilier publiquement sa muse digitale dans un film où il la filme pataugeant sans raison dans une mare aux cochons ou dans une interview télévisée où il lui met dans la bouche de quoi battre le record de débilité d’Afida Turner – ça passera au mieux pour de l’audace ou du franc-parler. Peu importe que l’ultime tentative du créateur de « tuer » sa créature se solde par un double échec – une maladie mortelle aura toujours l’air moins crédible qu’une suspicion de meurtre déguisé à la sauce Natalie Wood et une fausse nécrologie à gros tirage passera toujours pour la meilleure pub qui soit.

Ce que Niccol met alors en exergue relève de l’évidence : lorsqu’un personnage s’installe ou évolue dans un décor, il y a toujours un arrière-plan « faux » (une toile peinte, un poster géant, un mobilier plus toc que luxueux, un écran de projection…) qui s’impose en tant que contrepoint discret. Prétendre pouvoir recréer un simulacre à l’intérieur d’un autre ne prive pas autrui d’être déjà piégé dans l’un comme dans l’autre – la solitude fiévreuse de Viktor aurait-elle été la même s’il avait pris cela en compte dès le départ ? Au fond, que ce soit dans le studio de cinéma ou à l’extérieur, chacun devient la marionnette de son propre théâtre (ou de celui des autres), piégé qu’il est dans un subterfuge trop gigantesque pour être contrôlé – nombreux sont ici les plans qui enferment Viktor dans un espace trop large – et dans un écrin trop stylisé pour être réel. D’où le fait que la réalisation de Niccol, souvent conchiée (à tort !) pour son esthétisme trop marqué, trouve ici sa plus parfaite justification en traitant le propos et la mise en pratique à la manière de deux silex qui se frottent. On serait même prêt à parier que 95% des spectateurs n’ont pas fait attention au superbe plan d’ouverture, ne voyant en lui qu’une entrée en matière décorative sur fond du Adagio de Barber alors qu’il offre la clé symbolique du film tout entier sur un plateau : par la seule grâce d’un fondu enchaîné entre une jetée déserte (celle sur laquelle sera tournée la dernière scène du premier film de Simone) et une rue déserte d’un studio, tout est synthétisé sur un cadre réel assimilé à une page blanche sur laquelle seul le virtuel au sens large sera capable d’écrire la moindre fiction. Et quand le titre du film apparaît tout de suite après, c’est en surimpression d’un tri de bonbons colorés où Viktor prend soin d’enlever ceux à la cerise – on bannit donc la couleur du danger et de la passion. Difficile d’être plus clair sur ce qui fait tourner Hollywood depuis plus d’un siècle.

Au fond, qu’importe que Niccol donne l’impression d’enfoncer des portes ouvertes sur la société du spectacle pendant deux heures, tant les solutions qu’il trouve suffisent à le distinguer (voire à l’élever au-dessus) du tout-venant hollywoodien. Quand il s’agit de révéler son aptitude à donner vie à de vraies scènes de comédie, son incroyable sens de la dérision, allié à un timing aux petits oignons, nous fait rendre les armes. Quand il fait mine de réchauffer un vieil enjeu hollywoodien, qu’il s’agisse d’un scénario de remariage ou d’un actorat brouillant la ligne de démarcation entre jeu et réalité, c’est l’angle choisi qui fait toute la différence : malgré le succès que lui apporte Simone, Viktor reste en quête de ce qui est vrai et authentique au sens tactile du terme, d’où son envie de reconquérir sentimentalement son ex-femme et sa stupéfaction lorsque son ex-actrice diva (épatante Winona Ryder) auditionne devant lui en mettant dans son jeu un poids dont Simone est incapable. Mieux : le concept-postulat sur lequel repose tout le scénario ne cesse de s’élargir pour mieux ouvrir sur un éventail de lectures possibles. On peine à estimer l’ampleur réelle de la réflexion cachée dans S1M0NE, car tout se bouscule au gré des nouvelles visions : aliénation de l’animal social, retournement de la créature contre son créateur, starisation excessive des acteurs au détriment des réalisateurs, vanité de la quête de perfection, usurpation généralisée, course effrénée à la célébrité, frontière vrai/faux floutée par la technologie, dimension consumériste des images bidouillées, etc… Le point commun dans tout cela reste une lecture globalement pessimiste de l’homme et de ses failles, dont la portée serait renforcée par le biais de l’humour. Sans tarder, un nom prestigieux vient toquer à notre cortex de cinéphile : celui de Stanley Kubrick. Non pas que Niccol ait le même génie mais sa démarche (une seule entrée pour mille sorties possibles) fait écho à celle du maître de 2001 l’odyssée de l’espace. En laissant ici une situation se déployer sous tous ses angles possibles pour qu’une réflexion protéiforme se mette alors en place, il offre à chaque spectateur le soin de faire le tri (et son choix) parmi une multitude de pistes. Un film qui contient plusieurs films sur une actrice qui contient plusieurs actrices : on a connu des mises en abyme moins stimulantes que celle-ci !

Reste un dernier point à creuser – et pas des moindres ! – concernant le point de vue satirique de Niccol vis-à-vis des simulacres d’Hollywood : n’adopte-t-il pas une attitude hautaine dans la mesure où son propre film est déjà en soi un simulacre (aux chiottes la lecture du 7ème Art en tant qu’enregistrement du réel !) et que toutes ses fondations reposent sur une création virtuelle qu’il s’échine à rendre séduisante jusqu’au bout ? La réponse, forcément négative, tient dans une double lecture ambivalente qui, tenue d’une main de fer, crée un exercice de funambule parfaitement maîtrisé. Plus clairement, Niccol garde l’équilibre jusqu’au bout entre ce qu’il vise et ce qu’il crée, ne cessant de s’amuser des jeux de miroirs entre l’un et l’autre. Critiquer les acteurs ne l’empêche pas de leur réserver de très grandes scènes (Al Pacino et Catherine Keener sont ici bien gâtés !), se moquer de Viktor est surtout un moyen de se moquer de lui-même (les deux hommes partagent le même goût des images trafiquées), s’amuser des possibilités de la technologie ne le rend pas moins dupe du fake qui caractérise tout ce qui n’est pas touchable du doigt (le très beau personnage féminin joué par Evan Rachel Wood se fait parfois le relais de la pensée intime de Niccol), et surtout, critiquer la mainmise du virtuel dans un quotidien bien réel reste jusqu’au bout un pur sujet de comédie – ce petit haussement d’épaule dans un plan final avec Al Pacino comme seule trace de réalité dans un gigantesque fond vert se passe de commentaires. « Il est plus facile de berner cent mille personnes qu’une », entend-on dans le film lorsque Viktor supervise par ordinateur interposé le méga-concert où Simone réinterprète You make me feel like a natural woman d’Aretha Franklin. Ne pas être dupe mais accepter de l’être est un rôle que le cinéma, art populaire par excellence, peut favoriser, transformant de facto son spectateur en acteur. De toute façon, quand il a fallu évoquer le personnage de Simone (jouée par le mannequin Rachel Roberts, compagne d’Andrew Niccol à la ville) tout au long de cette critique, on n’a pas dit « ça » mais « elle ». Preuve que S1M0NE a su donner vie à une illusion. Et qu’on y a cru.