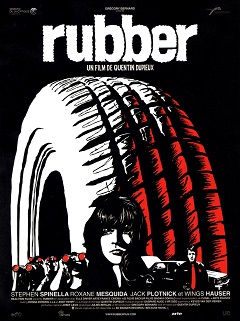

REALISATION : Quentin Dupieux

PRODUCTION : Realitism Films, Rubber Films, UFO Distribution

AVEC : Stephen Spinella, Jack Plotnick, Wings Hauser, Roxane Mesquida, Remy Thorne, Daniel Quinn, Devin Brochu, Haley Ramm, Hayley Holmes, Ethan Cohn, Charley Koontz, Thomas J. Duffy, Gaspard Augé, Pedro Winter

SCENARIO : Quentin Dupieux

PHOTOGRAPHIE : Quentin Dupieux

MONTAGE : Quentin Dupieux

BANDE ORIGINALE : Quentin Dupieux, Gaspard Augé

ORIGINE : France

GENRE : Comédie, Fantastique, Horreur

DATE DE SORTIE : 10 novembre 2010

DUREE : 1h22

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aventures d’un pneu tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune femme. Une enquête commence…

Tenir un film tout entier sur un concept fou de pneu télépathe et psychopathe, c’est possible ? Quentin Dupieux ne fait pas que répondre oui, il met carrément le 7ème Art à l’épreuve…

Un drôle d’Oizo, l’ami Dupieux. Cet artiste supra-barré – qui est un peu notre Spike Jonze à nous – ne vise décidément qu’à s’amuser et à déglinguer tout ce qui lui tombe sous la main. Et là-dessus, pas de jaloux : chez Dupieux comme chez Mr. Oizo (son pseudonyme), le cinéma et la musique électro sont tous logés à la même enseigne. En attendant que ses Mandibules trouvent enfin le chemin des salles, revenir un peu sur l’évolution de la filmo du bonhomme n’est cependant pas chose simple tant il persiste à fuir tout formatage visuel, voire à donner l’impression de partir en guerre contre un cinéma hiérarchisé. Avec lui, faire une chose et son contraire sont voués à se confondre : que Dupieux veuille créer du contemporain par un « geste » inaugural et incongru sans se poser de questions ne le prive pas de susciter malgré lui des questions, notamment sur l’acte de filmer (est-il gratuit ?) et sur le rôle du spectateur (comment peut-il réagir face à un art aussi délesté de tout repère ?). Cette contradiction, quoi qu’on en dise, demeurait ce qu’il y avait de plus stimulant dans son cinéma, clairement le plus à même de redynamiser un registre aussi pantouflard que celui de la comédie hexagonale. A ce jour, on se disait tout de même que le système Dupieux commençait un peu à tourner en boucle : lancé à pleine vitesse dès la sortie en 2007 d’un faux film de stars populaires déguisé en fiction expérimentale (Steak) et conservant le même degré d’audace jusqu’à un chef-d’œuvre définitif en 2015 (Réalité), il avait montré ses premiers signes d’essoufflement avec Au poste ! et Le Daim. Non pas que le délire et les idées frappadingues étaient en panne sèche – bien au contraire ! – mais le surmoi buñuelien de Dupieux (sur l’un) et l’appauvrissement de sa mise en scène (sur l’autre) étaient des signes qui ne trompaient pas. On attend donc de voir si Mandibules réinversera la tendance – les premiers avis nous laissent à penser que oui. En attendant, si l’on doit évoquer cette habileté de Dupieux à passer du néant à l’absolu, c’est-à-dire de la création d’un parti pris suicidaire et dérisoire à son développement via un univers et une aventure sur 1h30, le choix du film à analyser était tout trouvé.

Si l’on en croit ses dires, Dupieux aime à se définir comme un homme préhistorique qui reviendrait aux bases primitives de son art, tout en étant conscient de ne pas fuir ses références lorsqu’il essaie d’inventer quelque chose. On ne saurait être plus d’accord avec lui. Ses films, en soi assimilables à des objets extraterrestres et shootés par un franc-tireur allergique à l’auteurisme le plus cadenassé, ont à voir avec un registre au fond assez familier : le cinéma de l’inconscient. Non pas celui pratiqué par David Lynch, mais plutôt la dernière période de Buñuel, l’existentialisme absurde d’un Blier (en particulier Buffet froid) ou encore ce nonsense burlesque à combustion lente propre aux Monty Python. Ces trois références sont exactement celles qui caractérisent le mieux cet ovni génial qu’est Rubber. Ecrite en trois semaines et filmée avec un appareil photo Canon EOS 5D (le rendu visuel est stupéfiant !), la chose ne tient que sur un concept de fumeur de bédo : un pneu télépathe, susceptible et obsessionnel, qui entame une curieuse échappée meurtrière en faisant exploser à distance tout ce qui le contrarie. La liberté du film est à l’image de ce morceau de caoutchouc : une abstraction arrondie qui fuit le symbole facile (rien à voir avec un signe de civilisation tel que la roue), une entité qui suscite aussi bien l’inquiétude que l’empathie. La première audace du film est à piocher là : point d’anthropomorphisme plastique à la Toy Story qui doterait un objet inanimé d’attributs très humains, mais plutôt l’invention d’une psychologie qui serait propre à l’objet en question. Lorsque Robert – c’est le prénom du pneu ! – apparaît à l’écran, tout porte à croire que l’on assiste à la naissance d’un bébé : naître dans la poussière d’une décharge en plein désert, puis se lever, puis tomber, puis se relever, puis vaciller en essayant de rouler, puis retomber, puis essayer de rouler droit sans se manger un obstacle, puis s’arrêter, puis essayer de tourner sur lui-même, etc… En une poignée de plans, ce pneu prend vie et acquiert un poids fascinant. Quelques beaux effets de lumière sur sa texture souple et rugueuse (ici traitée comme s’il s’agissait d’une peau humaine), deux ou trois mouvements dans l’espace que la caméra portée suit en titubant elle aussi, et les jeux sont faits : nous voilà face à une entité qui expérimente, qui éprouve son être dans le monde extérieur.

Cette naissance par paliers fait que le film esquive avec brio le piège du surplace, jouant autant de la surprise (quelque chose surgit) que de l’effet de répétition (quelque chose se reproduit avec des nuances). Et comme il s’agit d’un « nouveau-né » qui effectue alors ses premiers pas d’enfant, tout ce qui le caractérise appartient au domaine de la pulsion la plus archaïque qui soit : observer, toucher, se confronter, casser, éliminer. D’où cette violence qui surgit alors à chaque rencontre du pneu avec un « obstacle » : sous cette forme pure à base de crampons et de sculptures surgit parfois un tremblement sifflant, accompagné d’un bruit strident de serpent à sonnettes, qui provoque l’explosion à distance de l’obstacle (une bouteille en plastique, une boite de conserve, un lapin, un corbeau, une tête humaine…). Durant la première demi-heure du film, Robert est encore un bébé qui ne « raisonne » pas. Il tue par impulsion, sans réfléchir, comme Dupieux lui-même semble ne pas réfléchir lorsqu’il crée quelque chose. Gonflé jusqu’au bout, le cinéaste va même jusqu’à lui conférer non pas des désirs humains mais des « regards » que l’on s’empresse de superposer à nos propres désirs – ce système d’amorces sur le pneu encourage cette lecture. Robert mate des reportages télévisés sur l’aérobic et la danse tahitienne (parce qu’il est fasciné par le corps humain, a fortiori le corps féminin ?), observe à distance la sublime Roxane Mesquida (parce qu’il est lui aussi amoureux d’elle ?) et se met même parfois à pivoter lentement pour semble-t-il regarder quelqu’un dans les yeux (alors qu’il n’a ni devant ni derrière !). Tout cela amplifie le décalage de chaque instant, associé à une suite de plans fixes et larges où Dupieux gère à merveille les entrées et sorties de champ du pneu, aussi bien comme des effets de surprise que comme des effets purement comiques. Et il faudra attendre un double événement pour que la situation se mette soudain à évoluer : d’abord un court face-à-face avec un miroir où Robert sent remonter les souvenirs de sa vie antérieure, ensuite une scène visuellement splendide où l’allumage d’un bûcher de pneumatiques par des humains fait basculer Robert dans une logique de serial-killer absolu. Et ce jusqu’à une mue finale que d’aucuns assimileraient à une pirouette gaguesque, transformant le pneu en tricycle (donc le bébé en enfant) et le posant in fine en leader d’une révolte punk face à un système industrialisé – la sortie du film est l’entrée d’Hollywood.

Sur tout ce trajet évolutif, Robert ne se fait pas juste l’ancêtre détourné des Scanners de David Cronenberg. De par l’abstraction qui nait de son absurdité (ou alors l’inverse), de par le fantastique qui naît de son apparent questionnement existentiel (c’est fou d’avoir l’impression de sentir que le pneu « pense »), il constitue autant un miroir qu’un défi lancé au spectateur. Et, de façon plus pragmatique, il s’installe sans difficulté au Panthéon des objets inanimés de l’Histoire du cinéma, aux côtés du ballon de Seul au monde, de la luge de Citizen Kane et de Steven Seagal. Pour autant, il n’est que le héros d’un film auquel se superpose un autre, celui-ci axé sur des êtres humains. Dupieux n’a-t-il donc pas voulu aller jusqu’au bout de son challenge abstrait ? S’est-il lui-même mordu la queue en laissant des êtres humains expliciter le véritable concept de Rubber dès le pré-générique ? Double fausse piste. Décortiquer le prologue du film s’avère indispensable pour ne pas se tromper de direction. Une voiture arrive vers nous à vitesse réduite, dézingue des chaises placées sur la route comme des bâtons sur une piste de slalom, puis s’arrête en laissant un étrange shérif (extraordinaire Stephen Spinella) sortir du coffre avec un verre d’eau à la main. Celui-ci regarde la caméra – en réalité des gens placés hors-champ – et énonce une série de questions absurdes (« Pourquoi E.T. est-il marron ? », « Pourquoi les deux héros de Love Story tombent-ils amoureux ? », « Pourquoi les personnages de Massacre à la tronçonneuse ne vont jamais se laver les mains comme tout le monde ? »). La réponse est toujours la même : « No reason ». Message reçu : dans la vie comme dans les films, certaines choses n’ont aucun sens, et Dupieux semble vouloir en faire la démonstration à l’échelle d’un film entier. En gros, rien n’aura de sens pendant tout le film, on est dédouané de se sentir totalement noyé dans un bain d’absurdités, pas la peine de s’entêter à chercher une explication, très bien. Sauf que ce « No reason » – qui se veut la clé d’entrée du film – n’est qu’apparent. Et que le film n’a pas aussi peu de sens qu’il le prétend.

Que cette scène d’ouverture fasse mine de tout nous donner clés en main sent le piège à plein nez : on a certes le mode d’emploi du film (ne pas réfléchir), mais on a aussi tout de suite des pistes qui nous éclairent sur le propos qu’on pourrait en tirer. D’entrée, on assiste à l’installation d’une mise en abyme pirandellienne où des spectateurs armés de jumelles regardent un film – celui-là même dont Robert est le héros ! – et où des acteurs jouent des rôles sans le savoir (une jeune femme, un adolescent, des flics…) pour faire avancer cette intrigue de chasse au pneu tueur. On pourrait croire à un clivage recherché entre le pneu (sans raison ni morale) et l’humain (incohérent dans ses décisions et son comportement), le tout entretenu par ce trouble réalité-fiction poreux que Dupieux avait installé dans Non-film. Or, même s’il y a beaucoup de cela (surtout dans le second acte), il est clair que le film vise autre chose. Par exemple, dès le prologue, on n’a pas besoin de s’interroger sur la raison qui pousse une voiture à détruire des chaises : l’un des spectateurs à jumelles se pose d’entrée la question, et son voisin lui répond tout de go « Oui, c’est dommage, on aurait pu s’asseoir pour regarder le film ». Sous-entendu : les spectateurs ne sont pas placés en position « confortable » pour visionner le film qu’on leur projette – impossible de ne pas se sentir soi-même visé. Sous la gratuité du geste réside donc toujours une raison cachée, et à vrai dire, Dupieux ne cache pas la sienne : plus tard, une spectatrice ira ainsi jusqu’à hurler contre un spectateur sous prétexte qu’il réfléchit à voix haute sur le « film dans le film » qu’il regarde. Là, c’est le cinéaste qui affirme sa punk-attitude vis-à-vis de l’art qu’il pratique. Tout comme son idée de dater son film – on est dans les années 70 – le fait s’écarter d’une démarche purement formaliste pour renouer au contraire avec un schéma récurrent du cinéma américain de cette époque qui, de Hitchcock à De Palma, mettait en exergue la pulsion voyeuriste du spectateur. Que les spectateurs qui épient les aventures de Robert avec des jumelles finissent eux-mêmes par être tués frise l’aveu déguisé d’un Dupieux pour qui le formatage est signe de danger. Est-ce que faire avaler n’importe quoi au spectateur présente un risque d’empoisonnement ? Est-ce que le film Rubber jouerait du coup la carte de l’entrisme retors, qui alimente cette théorie pour mieux l’annuler ?

Sous couvert d’un quatrième mur atomisé et d’une armada de strates de réalité qui se superposent les unes aux autres, Rubber confronte surtout le « No reason » à sa propre autocritique. Le cinéaste procède alors en deux temps. D’abord un non-sens qui semble carburer à plein régime. Ce décor de motel (en réalité le même que dans The Devil’s Rejects !) est à deux doigts d’évoquer une scène de théâtre artificielle – la porte d’entrée est si fausse qu’elle craque quand on la pousse ! A l’intérieur de cette fausseté, les humains obéissent tous à un schéma interne loufoque, certains se jetant tels des zombies sur une dinde crue, d’autres allant jusqu’à verser du jus d’orange sur leurs pancakes ! Même la mise en scène elle-même n’obéit pas aux règles préalablement définies : hormis un plan à l’iris qui assimile malicieusement la forme circulaire du pneu au viseur d’une jumelle, Dupieux impose ici un découpage classique qui n’épouse jamais le point de vue subjectif des « voyeurs » du film. C’est lorsqu’une méprise surgit dans le récit que le film dérègle autrement ce qui était déjà déréglé. La logique choisie, pas si absurde que ça, veut alors que l’artifice devienne réel à partir du moment où au moins un spectateur regarde le film. Du coup, comme l’un des spectateurs n’a pas été empoisonné, on meurt pour de vrai dans le film ! Et voilà donc les personnages livrés à eux-mêmes, sans canevas ni metteur en scène, peinant à relancer le récit. Leur seul espoir, c’est d’inverser le « No reason ». Le double rôle du scénariste et du metteur en scène échoue donc entre les mains du shérif et d’un comptable timide (Jack Plotnick, futur protagoniste de Wrong) : l’un doit agir sur le film en amenant la traque du pneu jusqu’à son terme, l’autre doit agir sur son public en le zigouillant en intégralité. Le seul spectateur encore vivant – cet handicapé incarné par l’acteur-réalisateur Wings Hauser – est alors contraint de devenir un critique de cinéma, déterminé à voir le film jusqu’au bout et à trouver une logique à cette connerie de pneu serial-killer, quitte à interroger le metteur en scène quand il ne pige rien. Le climax final de Rubber, qui montre les personnages du film se relayer tour à tour au micro pour essayer de séduire et de piéger le pneu, se veut donc le point de non-retour de ce gros WTF : un film à finir, un scénario à suivre, une logique à trouver, quitte à partir en roue libre tandis qu’une triple roue se libère.

Qu’on assimile Rubber à un gigantesque foutage de gueule est à la fois vrai ou faux. Vrai parce qu’il rudoie à peu près toutes nos habitudes de spectateur, faux parce qu’il les redéfinit sous un angle hautement stimulant si l’on fait l’effort de lire entre les lignes. Au fond, Quentin Dupieux n’a rien d’un sale gosse qui n’aimerait rien tant que de détruire les règles établies. Jouer avec et les manipuler pour créer la surprise est davantage son dada – et un registre dans lequel il est peut-être le seul à exceller en France. Et si son ultime doigt d’honneur envers le système hollywoodien constitue la seule limite de son projet (le reste du film l’était déjà suffisamment pour s’autoriser un plan final aussi grossier), son approche de l’imaginaire américain – et du cinéma de genre qui en aura découlé – a de quoi détonner. Un scénario pareil qui avance à la manière de son pneu-star, à savoir de façon erratique et pulsionnelle, ne pouvait que trouver plus parfaite racine dans le désert américain, espace où la dimension codifiée des lieux visités (routes, sentiers, motels…) va de pair avec le traitement du récit et des personnages à la manière d’une page blanche. Point de généalogie dans Rubber, mais juste une géologie à l’état pur, avec un principe de réalité qui se voit systématiquement remis en cause et en perspective par l’image et par ce que l’on essaie de projeter dessus. Dans ce film comme dans tous les autres réalisés par Dupieux, on peut donc facilement tourner en rond, avancer ou reculer pour essayer de faire avancer le schmilblick, théoriser pendant des plombes à son sujet, trouver du sens dans le non-sens, déceler le vrai d’une idée derrière le faux du verbe. D’ailleurs, vous ne trouvez pas ça bizarre de devoir parler des films en employant des mots et des verbes ? Oh, je disais ça comme ça. No reason.