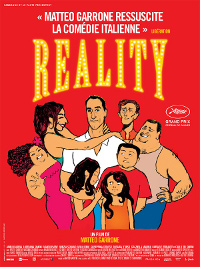

Après la mafia napolitaine, voici la télévision italienne. Doit-on en déduire que, pour son nouveau film, Matteo Garrone nous extrait d’un enfer bien réel pour nous immerger dans un autre ? Et que dire de ce titre gonflé, porteur d’ironie et de sens ? Ceux qui ont déjà vu Gomorra n’auront aucun mal à repérer dans Reality la patte de ce cinéaste décidément majeur : le désir revendiqué de parler de la société italienne à travers les simulacres qu’elle rend de plus en plus concrets, la technique mise au service de l’histoire (et non l’inverse), la question privilégiée du rapport à l’espace, et surtout, la symbiose absolue entre le filmage en temps réel et la mise en place de cadres très sophistiqués. Le système de filmage de Garrone, où le spectateur ressent (parfois jusqu’au malaise) un terrible effet de réalité tout en savourant du cinéma plein écran, est donc intact. A bien y regarder, il s’est même perfectionné, le cinéaste n’ayant visiblement plus besoin de jouer sur les juxtapositions de destins croisés pour que la narration vienne étoffer son propos. Cette fois-ci, à l’inverse de Gomorra qui jouait sur l’intersection insidieuse de plusieurs histoires sans lien narratif entre elles, Reality colle aux basques d’un seul personnage, Luciano (Aniello Arena), poissonnier chaleureux qui se démène jour après jour pour nourrir sa petite famille napolitaine. Entre une poissonnerie qui ne s’avère pas très lucrative, une escroquerie au robot cuisinier organisée avec la complicité de son épouse, et quelques extras lors de mariages d’une vulgarité démentielle où il se déguise en drag-queen, les choses sont difficiles. Aussi, lorsque la téléréalité Grande Fratello (la version italienne de Loft Story) débarque à Naples pour organiser des castings, c’est la chance inespérée pour lui de quitter son quotidien et d’accéder à la gloire. Et comme son casting semble s’être très bien passé, tout le monde se prépare à sa future visite dans cette maison artificielle, généralement remplie de bôgoss et de bimbos avec le QI d’une huitre. Or, à l’instar de tous les tremplins vers la célébrité, la téléréalité peut rendre fous ceux qui n’y participent pas, encore plus ceux qui attendent le coup de téléphone qui les emmènera dans ce berceau un peu trop doré. C’est là que l’on s’interrogeait avant même de voir le film : aujourd’hui, en l’année 2012, à quoi bon un film italien qui jouerait la carte du pamphlet subversif en nous présentant la téléréalité comme une usine à déchets ? Peut-on encore y voir un scoop ou un vrai sujet de cinéma ? Ne devait-on pas craindre une immersion vulgaire et racoleuse dans les coulisses de ce genre de show télévisé, ou pire encore, un pensum qui porterait son prêchi-prêcha démago en étendard ? La surprise qui achève de nous coller un sourire maousse en sortant de la projection, c’est que Reality, grand film sur le simulacre et la puissance du rêve, lorgne sur autre chose et évite tous les obstacles avec une aisance stupéfiante.

La scène d’ouverture est souvent, chez Matteo Garrone, une séquence symbolique qui concentre en elle tous les paradoxes que le reste du film sera censé illustrer. Sur un long panoramique qui surplombe Naples avant d’évoluer en travelling aérien sur une rue de la ville, la caméra introduit d’emblée une forme de surréalisme dans le récit et donne au titre du film une connotation ironique : au beau milieu de la circulation, on suit un carrosse doré et tiré par des chevaux décorés qui roule tranquillement jusqu’à pénétrer dans une vaste demeure luxueuse. Le temps de changer de plan, on s’apercevra qu’il s’agit d’un gigantesque mariage festif, avec décor atrocement kitsch, cotillons multicolores, colombes qui volent, coiffures outrancières, costumes à faire bander Karl Lagerfeld, et j’en passe… Plus fort que la téléréalité, voici la réalité. Un décor que Garrone explore une fois de plus à l’aide d’une caméra toujours mobile, filtrant chaque détail au travers de plans-séquences d’une rare virtuosité, et donnant à ce cadre illusoire une dimension de théâtre de l’absurde, voire de spectacle artificiel, sur lequel il ne porte bien sûr aucun jugement précis. Ou comment jouer sur l’idée que le rêve de chacun, qu’il s’agisse d’un mariage flamboyant ou d’une course à la célébrité, n’est qu’une vaste supercherie, bourrée d’artifices et destinée à ne pas durer jusqu’au bout. Une situation à laquelle le héros, Luciano, va très vite se confronter, avec la perte de repères comme ingrédient supplémentaire. En effet, sitôt son casting terminé dans les locaux de Cinecitta (une scène sous forme de clin d’œil ironique au cinéma baroque et néoréaliste de Fellini), il aura beau attendre désespérément le coup de fil positif de la production, cela ne suffira pas pour lui.

Dès lors, l’arrivée fantasmée de la gloire étant aussi la porte ouverte à une paranoïa suractive, tout lui semble bizarre, décalé, bidonné : le voilà qui soupçonne les clients de sa poissonnerie d’être des espions de la télévision (un magistral plan-séquence où le trouble du réel s’invite autant que le malaise), qui s’imagine que chacune de ses actions présentes va jouer dans sa sélection pour l’émission, et qui finit par craquer au point de délaisser sa famille au profit d’un rêve qui semble s’éloigner au fur et à mesure que les jours passent. Le film aura beau soutenir la satire d’une sacrée dose de drôlerie (la scène du quiproquo dans le cimetière avec les deux vieilles est à pisser de rire), il ne fait au contraire que jouer sur le décalage burlesque pour renforcer le malaise qui en découle, Garrone n’étant jamais aussi doué que lorsqu’il joue sur les échelles de perception d’une réalité qui échappe peu à peu au héros comme au spectateur. Par l’intermédiaire d’un grand naïf obsédé par la téléréalité, Reality lui permet ainsi de cristalliser son projet personnel de cinéaste : révéler les simulacres du monde contemporain, et ne jamais hésiter à y rentrer de plein fouet sans valeur de jugement. Chaque élément du film, des décors à la réalisation en passant par la fluidité de la narration et le jeu fantaisiste des acteurs, est une pièce décisive dans la mise en place d’un vrai trouble de la représentation, où rien n’est réellement présenté comme concret (voir l’ellipse maline sur le casting de Luciano : a-t-il vraiment fait impression ou est-il en train de se faire un film ?) et où la vie elle-même en arrive à rejoindre le spectacle. Preuve en est l’arrivée nocturne post-casting où Luciano est accueilli par les gens de son immeuble amis sous une foule d’applaudissements : dans l’idée, on pense tout de suite à l’art fellinien, et en terme de cadrage et de valeurs de plan, la scène confine à l’éblouissement absolu. C’est pourtant loin d’être la seule.

Finalement très éloigné d’une comédie cruelle à la Dino Risi ou d’un show pseudo-intello de Nanni Moretti, Reality utilise avant tout la fable et la satire pour aborder l’enfermement social et le pouvoir de l’illusion sur la réalité. Luciano, être pathétique et désormais égaré dans une réalité qui n’appartient qu’à lui, désire la gloire au point de ne rien rêver d’autre que la côtoyer, et tout ce qui l’entoure n’est plus qu’un arrière-plan flouté, un vacarme qui raisonne dans le fond sans risque d’impact avec lui (voir comment la caméra réussit toujours à isoler le héros au centre ou dans un coin de l’écran). De plus en plus paranoïaque et sans certitude de voir un jour sa réalité devenir celle de tous les jours, il ne lui reste plus qu’à accomplir le sacrifice ultime : pénétrer illégalement là où il souhaitait accéder, histoire de côtoyer les étoiles et de rester enfermé pour de bon dans l’illusion qu’il s’est attaché à construire. D’où le plan final, absolument inoubliable : le voilà seul, allongé sur un transat luminescent, définitivement perdu dans ses chimères et ses rêves, mais malgré tout heureux, presque hilare, devenu la marionnette de son propre théâtre. Le rêve illusoire vu comme une prison à ciel ouvert, que la téléréalité schématise à merveille : l’image est d’autant plus édifiante que son acteur principal Aniello Arena est en réalité un meurtrier condamné à 22 ans de prison et qui, au cours de sa détention, aura découvert dans le théâtre un exutoire doublé d’une forme de rédemption, ce qui l’aura conduit à envisager une future carrière d’acteur (Garrone lui aura offert ici son premier grand rôle). Une stupéfiante histoire qui étoffe ce grand film contemporain d’un trouble supplémentaire, et qui laisse déjà envisager que le film des frères Taviani (César doit mourir, bientôt en salles) ne manquera pas de rajouter de nouvelles pierres à la construction de ce vaste mur d’espoirs, jamais réellement brisés. Quelle réalité en tirer ? Que le cinéma n’est composé que de rêves à poursuivre et à concrétiser. Never give up, comme dirait l’autre…

Réalisation : Matteo Garrone

Scénario : Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Maurizio Braucci, Ugo Chiti

Production : Matteo Garrone, Domenico Procacci, Jean Labadie

Bande originale : Alexandre Desplat

Photographie : Marco Onorato

Montage : Marco Spoletini

Origine : France/Italie

Date de sortie : 3 octobre 2012

NOTE : 5/6