A l’origine de Psychose, il y a avant tout un triple traumatisme. Celui d’un véritable tueur en série, Ed Gein, lequel inspirera par la suite bon nombre de cinéastes comme Tobe Hooper (Massacre à la tronçonneuse) ou Jonathan Demme (Le silence des agneaux), et dont l’admiration envers sa propre mère décédée l’aura poussé vers les pires extrémités, qu’il s’agisse de déterrer des cadavres ou d’exécuter froidement plusieurs de ses voisines. Celui d’une Amérique un peu trop naïve, ensuite, qui n’en revenait pas d’être confrontée à ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’horreur quotidienne ». Celui des spectateurs de l’époque, enfin, marqués à vie dès l’instant où les films les plus terrifiants du moment (surtout Psychose) établissaient leur description d’un tueur en série à partir d’éléments réels. Il ne s’agissait plus d’une menace identifiable dès la première apparition, mais d’une présence rassurante au premier regard, pour ne pas dire étrangement séduisante, jusqu’à ce que le vernis de cet angélisme apparent s’effrite à la surprise générale… Au bout du compte, cette idée d’un basculement total des codes et des conventions sociales ne pouvait que trouver un écho favorable chez un cinéaste comme Alfred Hitchcock, génie absolu du 7ème Art dont la malice et les audaces en tous genres (filmiques, narratives, esthétiques, etc…) n’auront jamais cessé de changer la donne pour faire avancer les choses à grands pas. Et même si une carrière aussi riche ne peut qu’induire des avis divergents sur les sommets atteints durant un tel parcours, la montagne Psychose sera déterminante pour laisser exploser toute la patte du bonhomme sous sa forme la plus redoutable. Faisant partie de la meilleure période du cinéaste, à savoir celle où les chefs-d’œuvre (Sueurs froides, Les oiseaux, Marnie, etc…) se succédaient aussi vite que les coups de poignard sur le corps de Marion Crane, le film reste encore aujourd’hui, même après cent visionnages, un monument de pure terreur.

En quoi Psychose vaudrait-il autant, sinon plus que les autres films de Hitchcock ? Plusieurs raisons à cela. On peut y déceler d’abord le moment-clé de sa carrière où le simple fait d’aborder un film à petit budget, très loin des grosses machineries hollywoodiennes et avec une équipe réputée pour son travail à la télévision, pouvait lui permettre de se focaliser clairement sur les enjeux narratifs et dramaturgiques d’une histoire apparemment limpide, histoire de pouvoir ensuite tordre les conventions une par une. En plus de cela, après de nombreux films théoriques (Sueurs froides) ou divertissants (La mort aux trousses), Hitchcock trouvait surtout le moyen de revenir à un cinéma plus dépouillé, plus simple, moins ostentatoire dans ses audaces stylistiques, donc potentiellement plus vicieux dans sa gestion des attentes du public. Avec, également, le retour non négligeable au noir et blanc, qu’il n’avait plus utilisé au cinéma depuis plusieurs années et qui renvoie immédiatement à ses films les plus anciens (L’ombre d’un doute et La maison du Dr Edwards, eux aussi déjà brillants sur le thème de la folie), sans oublier la facture d’un suspense qui, sous son canevas classique, déballe une succession d’incertitudes malines, suscitant aussi bien l’appréhension que le malaise. Sans doute moins théorique et vertigineux que bon nombre de ses autres films (ce qui, sans doute, aura placé Sueurs froides au zénith des préférences cinéphiles), Psychose est également devenu un phénomène à part entière, dont le succès et les effets secondaires se seront avérés si efficaces que même le mystère aura fini par être éventé pour les néophytes. Mais, par prudence, autant se la jouer hitchcockien avant de rentrer dans le vif du sujet : ceux qui ne connaissent rien du film doivent arrêter la lecture de cette critique, et si quelqu’un tente de révéler quoi que ce soit aux futurs spectateurs du film, autant le bâillonner sans tarder. Le maître a tissé sa toile, le piège est prêt, personne n’en sortira indemne…

Inspiré d’un roman particulièrement sadique de Robert Bloch, le film doit d’abord une grande partie de sa puissance à son jeune scénariste Joseph Stefano, dont les nombreuses connaissances en psychanalyse et les talents de narrateur auront fait toute la différence. Ce qu’apporte Stefano au projet n’est pas seulement une maîtrise totale pour dissimuler la terrible vérité. C’est avant tout une multitude de détails et de nuances, perceptibles à chaque ligne de dialogue, dans chaque intonation des acteurs, et que la mise en scène de Hitchcock se charge de capter avec simplicité, de façon presque diffuse. En guise d’exemple, dès la scène d’ouverture, une simple discussion sur les envies futures de l’héroïne s’avère être un véritable puits à psychanalyses, Stefano ayant judicieusement placé une réplique décisive sur « la photo de la mère » qui introduit d’emblée un lien avec le reste de l’intrigue tout en conférant un trouble évident chez son personnage. Tout comme, à peine cinq minutes plus tard, un nouveau personnage est introduit par l’attachement qu’il possède envers sa « mère ». Un simple détail, certes récurrent, mais si insidieux dans la présentation des rapports humains qu’il en devient subliminal. Un peu comme si Stefano, conscient de vouloir jouer avec le spectateur aussi malicieusement que Hitchcock, s’était amusé à afficher la clé de l’intrigue dès les premières scènes sans qu’elle se manifeste. Et encore, on le répète, ce n’est qu’un simple détail de l’intrigue, celle-ci étant un trompe-l’œil à elle toute seule. Telle est la force première de Psychose : attirer son spectateur dans un guet-apens qui, en se refermant de plus en plus sur lui, confine à l’effroyable.

Plus perfectionniste que d’habitude, Hitchcock n’aura donc rien laissé au hasard pour préparer son piège, qu’il s’agisse de la mise en place d’un climat de noirceur diffuse et progressive, des fausses pistes incessantes de la première partie du film (surtout le vol des 40 000 dollars), des détails anodins (un gros plan sur le regard abstrait d’un flic insistant, un cadre sur les toilettes d’une salle de bains, etc…) qui travaillent sans cesse l’inconscient du spectateur, de l’usage d’une actrice célèbre pour le rôle de l’héroïne potentielle, de l’élimination de celle-ci au beau milieu de l’intrigue (idée audacieuse), de l’inévitable cameo du cinéaste au tout début du film (afin de ne pas créer d’interruption gênante par la suite) ou de la promo maline effectuée à la sortie du film (le maître avait exigé que les portes de la salle soient fermées aux retardataires). Or, si l’on pouvait craindre que trop de maîtrise ne vienne étouffer le film dans son propre concept, Hitchcock n’oublie jamais sa carte ultime : le célèbre « MacGuffin », ce fameux prétexte destiné à emmener le spectateur sur une fausse piste et qu’il réutilisera de façon encore plus forte dans son film suivant, Les oiseaux. Pour le cinéaste, ce qui initialise le film n’est pas forcément ce qui en fait sa finalité. C’est plutôt un appât. Ainsi donc, toute la mise en scène de Hitchcock consistera ici à mettre le spectateur comme témoin direct de l’action, sans que sa caméra adopte pour autant un regard subjectif, captant un indice ou un détail sans certitude quant à son influence dans l’intrigue. La halte nocturne dans le motel, époustouflante rupture de ton, sera le point d’orgue de ce parti pris : ce qui s’apparentait à une intrigue sur la fuite d’une voleuse s’achève lors de la tragique et célèbre scène de douche, où une coupure de montage égale un coup de couteau, signant du même coup l’entrée de la fiction dans le monde réel. Un réel monstrueux dont le spectateur, témoin de l’horreur, endosse du même coup un double rôle : complice et victime.

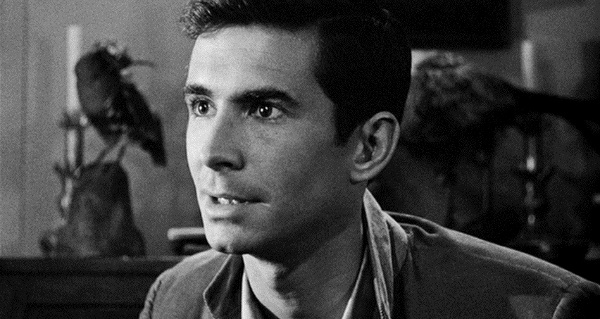

Jeu malicieux sur les apparences qui donne au thriller banal une dimension monstrueusement réaliste, Psychose se connecte sans cesse sur les vibrations physiques et psychiques du spectateur, et en cela, Hitchcock démontre une fois de plus une confiance absolue dans la fusion de tous les postes cinématographiques. En tête de cela réside l’inoubliable partition de Bernard Herrmann, uniquement composée d’instruments à cordes : qu’il s’agisse de souligner l’agonie de l’héroïne par des sons créant l’effet d’une respiration difficile ou d’installer une ambiance dérangeante avec les sons stridents de violons et de violoncelles, c’est tout juste si la bande originale ne crée pas la sensation que le cinéaste joue de la musique avec nos propres tripes. La réalisation, usant des plans longs et fixes comme des coupures abruptes, et la direction d’acteurs, dominée par un Anthony Perkins magistral d’ambiguïté, épousent littéralement ce délice de la désorientation, lequel va perdurer sans ralentir jusqu’au final : au bout du compte, malgré une explication scientifique qui semble poser le point final sur les tenants et aboutissants de l’intrigue, Hitchcock achève son piège sur un plan final mémorable et terrifiant, piégeant à jamais Norman Bates dans sa schizophrénie perverse. Passant du doute au trouble (à moins que ce ne soit l’inverse), le film laisse son malaise continuer de hanter l’esprit du public. Un esprit qui aura été mis à rude épreuve sur presque deux heures de projection, durant lesquels un génie s’est emparé de son public pour jouer avec ses propres perceptions et sensations, sans oublier la claque artistique que le film impose aux cinéphiles, ébahis par une démonstration de virtuosité où tous les aspects du film (narration, découpage, mise en scène, musique, montage, photo, direction d’acteurs…) fusionnent en une bulle aussi fascinante que parfaite. Si parfaite qu’une nouvelle vision engendre toujours le même plaisir. Sans doute que, pour tous les apprentis-cinéastes désireux de passer un jour à l’acte, deux ou trois visionnages de Psychose valent à eux seuls toutes les écoles du cinéma du monde.

Alors, forcément, quand un chef-d’œuvre émerge, la crainte d’une redite s’amorce. Toutefois, la démarche de Gus Van Sant, aussi commerciale et absurde puisse-elle paraître au premier regard, n’est surtout pas à jeter aux orties. Auréolé en 1998 par le succès du consensuel Will Hunting, ce brillant réalisateur, travaillé par un réel souci d’expérimentation sur le langage filmique, s’est alors lancé dans un exercice doublement suicidaire : réaliser un remake du plus célèbre thriller hitchcockien jamais réalisé et, plus casse-gueule encore, en effectuer un décalque à l’image près (ou presque). Tout y est : contexte temporel à peine actualisé, intrigue respectée à la lettre, dialogues similaires, cadrages originels, planning de tournage conservé à l’identique. A première vue, seul l’ajout de la couleur et l’actualisation du casting semblent faire figure de nouveautés. Les cinéphiles et les puristes seraient donc logiquement autorisés à râler devant ce qui s’apparente à un énième remake produit par des studios hollywoodiens en panne d’idées, mais la patience sera de rigueur, l’attention également. En effet, si Psycho conserve un réel intérêt artistique et cinématographique, c’est surtout parce que son visionnage constitue une vraie expérience de cinéma, finalement moins proche d’une relecture auteuriste que d’une vraie installation d’art contemporain. Reprendre un matériau existant dans ses moindres recoins, le moderniser sans en trahir la substantifique moelle, et tendre à bouleverser les perceptions du spectateur par d’infimes ajouts ou ajustements : tel est le pari insensé que Gus Van Sant aura su accomplir avec un culot rarissime, sans pour autant échapper à un joli bide commercial.

De son générique colorisé en vert (couleur de la trahison, que l’on retrouvera sur le soutien-gorge de Marion Crane) jusqu’à son célèbre plan final transformé en un vaste panoramique, Psycho place le spectateur dans une sorte de jeu des sept erreurs grandeur nature, sollicitant en permanence son regard pour le forcer à s’interroger sur les choix de mise en scène. Van Sant fait déjà le pari d’une sublimation des scènes cultes du film original, laquelle se traduit sous deux aspects : d’une part, réactualiser les séquences-clés telles que Hitchcock les auraient souhaitées (à l’image du plan d’ouverture, remplaçant les fondus-enchaînés successifs par un long et stupéfiant travelling en hélicoptère), et d’autre part, étirer davantage les séquences en évaporant les « cassures » du film original (notons le plan-séquence qui suit le zoom arrière en spirale sur l’œil du cadavre de Marion : plans truqués chez Hitchcock, plan intégral chez Van Sant). Stratégie payante puisque quelques scènes gagnent ainsi en intensité (surtout la scène de la douche, sensiblement plus longue et plus choquante grâce à l’ajout de la couleur), mais aussi irritante, puisque ces changements s’attachent uniquement à fluidifier un montage qui, dans le film original, tirait toute sa sècheresse de ses plans abrupts et d’une maîtrise du hors-champ beaucoup plus accentuée. Ici, la faiblesse du film réside dans le fait d’être moins insidieux que le film d’Alfred Hitchcock, un cinéaste qui savait toujours être bien plus pervers et manipulateur lorsqu’il s’efforçait de conserver le maximum d’ambiguïté.

Ce détail mérite d’être pris en compte lorsqu’on prend le temps de s’attacher au reste du film, à savoir son casting et l’exploration de ses thématiques (on y reviendra un peu plus bas). Toutefois, autant être honnête, les petites modifications appliquées par Van Sant ne viennent pas bouleverser notre appréhension première, à savoir le fait de suivre une intrigue connue de tous, aux rebondissements décalqués dans leur intégralité. Or, là encore, l’impression est trompeuse. Si l’on conserve un œil extrêmement attentif et que l’on examine au scalpel les séquences des deux films (notamment par un visionnage simultané de l’original et du remake façon « split-screen »), l’évidence s’impose au bout d’un quart d’heure : ce n’est pas le même film ! Et la différence ne se traduit pas seulement dans les quelques ajouts minimes (on rajoute un zéro à la somme dérobée par Marion, le cameo initial d’Hitchcock est légèrement modifié, la bagarre finale se voit rallongée par quelques coups violents, etc…), mais par de véritables audaces. D’abord, l’utilisation d’images subliminales lors des scènes de meurtres ne doit pas être prise pour un simple gadget formel, mais comme une sorte d’apport à la dimension fataliste du récit : ainsi donc, les coups de couteaux sous la douche sont étoffés de plans de nuages rapides et de pupille dilatée (symbole du temps qui s’enfuit et de la mort qui arrive), et la dégringolade mortelle du détective dans l’escalier se voit entrecoupée d’images furtives à la signification assez ouverte. Des cassures symboliques qui accentuent considérablement la terreur des moments les plus forts du film.

Cerise sur le gâteau : même le jeu des acteurs génère du trouble et du (re)nouveau dans la mise en place des rapports humains. Bonne idée d’avoir choisi Anne Heche et Julianne Moore pour les deux rôles-clés féminins : l’une apporte un supplément d’innocence au personnage de Marion (même si Janet Leigh possédait infiniment plus de charme et de mystère), et l’autre démontre une fois de plus son pouvoir de caméléon en campant une Lila plus nuancée et charismatique que son homologue Vera Miles. Les autres choix, à savoir Viggo Mortensen pour le petit ami, William H. Macy pour le détective et Robert Forster pour le psychiatre, sont au diapason : de bout en bout du projet, l’objectif n’est pas de reproduire une performance d’acteur à l’identique, mais d’intégrer leur propre perception du rôle en question. Ainsi, les regards, les postures, les déplacements et les intonations diffèrent énormément, créant l’étrange sensation de redécouvrir le film original pour la première fois. Seule la prestation de l’inattendu Vince Vaughn peut susciter le débat : très éloigné du génie d’un Anthony Perkins à l’angélisme trompeur, l’acteur-star, beaucoup plus réputé pour son talent comique, investit le rôle de Norman Bates en évacuant son innocence malsaine et en le rendant plus sûr, plus menaçant, pour ne pas dire plus explicitement dérangé. En témoigne ce souci de la part de Gus Van Sant d’avoir rendu la frustration sexuelle de Norman plus visible qu’auparavant : lorsqu’il épie le déshabillage de Marion par le trou dans le mur de son bureau, le cinéaste rajoute des bruits de masturbation. En plus de cela, le livre trouvé par Marion dans la chambre de motel est remplacé par un magazine érotique, et même le terrifiant regard final face caméra s’avère encore plus flippant que chez Hitchcock. En résulte un Norman Bates très différent, peut-être plus clair dans sa perversité maladive, mais auquel il est néanmoins permis de préférer la performance mémorable d’Anthony Perkins.

Au bout du compte, juger un chef-d’œuvre et son remake sous un angle comparatif pouvait constituer en soi une leçon de cinéma tout à fait probante, si tant est que le matériau original soit revu par un auteur doté d’une vraie démarche créatrice. Pourtant, ce qu’aura réussi à démontrer Van Sant n’est pas seulement l’intérêt du copié-collé quasi absolu d’une œuvre d’art, encore moins comment l’art déploie, à partir d’une même base de travail, une autre facette de lui-même en fonction du regard de l’artiste. Non, c’est surtout mettre en évidence l’une des constantes de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « cinéma de genre » : reprendre des éléments existants et les retravailler sous de nouveaux angles, de manière à ce que la transgression des codes puisse donner un autre relief à un genre prédéfini, sans pour autant effacer le passé. En cela, le film de Hitchcock aura beau conserver de très loin l’avantage (en même temps, est-ce une surprise ?), sa rencontre avec son tardif « frère jumeau » est en soi une vraie mine à interrogations sur les frontières du genre et de l’art, sur leurs limites et leurs similitudes, sur les paradoxes vertigineux qu’ils peuvent nous amener à côtoyer. Psychose par Alfred Hitchcock ? Un brillant exercice de réflexion sur la structure même d’un suspense manipulateur. Psycho par Gus Van Sant ? Un brillant exercice de manipulation sur l’élaboration d’une mise en scène en trompe-l’œil.

Réalisation : Alfred Hitchcock

Scénario : Joseph Stefano

Production : Alfred Hitchcock

Bande originale : Bernard Herrmann

Photographie : John L. Russell

Montage : George Tomasini

Origine : Etats-Unis

Année de production : 1960

Réalisation : Gus Van Sant

Scénario : Joseph Stefano

Production : Gus Van Sant & Brian Grazer

Bande originale : Danny Elfman

Photographie : Christopher Doyle

Montage : Amy E. Duddleston

Origine : Etats-Unis

Année de production : 1998

3 Comments

Immense film, coup de maître d'Alfred Hitchcock, le seul et l'unique réalisateur à mes yeux qui puisse orner un film d'un tel suspense.

Bravo pour votre explication brillante! Je suis en train de lire l’ouvrage d’Henry Bloch et j’avais envie de parcourir une explication du film. La vôtre est vraiment à la hauteur!

Belle et bonne explication pour une copie et non un remake surprenant. La seule petite contradiction que j’apporterai est le jeu de Anne Heche. Je l’aime beaucoup, parce que elle semble bien mieux assumer son forfait que Janet Leigh.