REALISATION : Michelangelo Antonioni

PRODUCTION : Carlotta Films, CIPI Cinematografica, Les Films Concordia, Metro Goldwyn Mayer

AVEC : Jack Nicholson, Maria Schneider, Jenny Runacre, Ian Hendry, Steven Berkoff, Ambroise Bia, José Maria Caffarel, James Campbell, Manfried Spies, Chuck Mulvehill

SCENARIO : Mark Peploe, Peter Wollen, Michelangelo Antonioni

PHOTOGRAPHIE : Luciano Tovoli

MONTAGE : Michelangelo Antonioni, Franco Arcalli

BANDE ORIGINALE : Ivan Vandor

ORIGINE : Espagne, Etats-Unis, France, Italie

TITRE ORIGINAL : Professione : Reporter

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 18 juin 1975

DUREE : 2h05

BANDE-ANNONCE

Synopsis : David Locke est un reporter américain basé en Afrique. Un jour où il se rend à son hôtel, il découvre le corps sans vie d’un homme lui ressemblant étrangement dans la chambre voisine. Il décide de lui prendre son identité et de vivre une nouvelle vie qu’il espère plus passionnante, ce qui l’amènera à rencontrer une mystérieuse femme qui semble aussi perdue que lui. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le cadavre dont il a pris l’identité était un espion au service d’un groupe terroriste…

A l’origine de Profession : Reporter, il y a une idée très simple, tirée d’une phrase du célèbre physicien Robert Oppenheimer : « Si quelqu’un aperçoit une chose qui lui semble techniquement irrésistible, il s’y attache de fait ». Le projet, conçu en 1972 comme l’ultime étape d’un contrat de trois films tournés hors de l’Italie avec la MGM et le producteur Carlo Ponti, aura d’abord vu le jour sous la forme d’une quête existentielle en pleine jungle amazonienne, déjà avec Jack Nicholson et Maria Schneider dans les rôles principaux. Un scénario vite abandonné au profit d’un autre, coécrit par un inconnu nommé Mark Peploe qui deviendra ensuite scénariste pour Bernardo Bertolucci (Le Dernier Empereur et Little Buddha) avant de se mettre à la réalisation avec le méconnu et pourtant brillant Double Vue en 1991. Le film marquera surtout la fin d’une parenthèse de cinq ans durant laquelle Antonioni aura laissé de côté la fiction pour signer un long documentaire de 3h30 sur la Révolution culturelle maoïste (Chung Kao, la Chine). A ce moment-là, reconnaissons que trois fictions réalisées par le cinéaste hors de son Italie natale (Blow-Up, Zabriskie Point et celle-ci), ce n’est pas rien. Ce fut même un triangle parfaitement équilatéral, d’une forme si pure et si lumineuse que ses films suivants – hormis peut-être Identification d’une femme – ne sauraient égaler. En s’aventurant loin de chez lui, en troquant sa vision des relations hommes-femmes contre une réflexion politique et esthétique sur la place inconfortable de l’individu dans le monde contemporain, Antonioni n’aura fait que transformer la théorie évoquée plus haut en manifeste : à force de guetter quelque chose d’inconnu et d’irrésistible à la fois, on s’y attache pour espérer se renouveler. Dont acte.

Même s’il n’égale pas la puissance visuelle et symbolique de Zabriskie Point, Profession : Reporter tutoie un zénith quasi identique en matière de mise en scène du doute et de l’incertitude face au vide et à la circularité des échanges (verbaux, géographiques, identitaires, etc…). Doit-on en déduire que le maestro visualisait le monde comme une prison à ciel ouvert où le moindre début d’énergie ou de vivacité dans le cadre devenait signe de désir de liberté ? Le très célèbre plan-séquence final du film pourrait le laisser croire, mais n’allons pas trop vite. Au-delà de ce qui semble concret à l’image (une solitude à affronter, une vie à réinventer, un monde à revisiter), rien n’intéresse plus Antonioni que ce qui reste abstrait, en suspens, détaché du sens et du temps. Et du côté de la fausseté, le scénario pèse déjà très lourd, puisqu’il tient tout entier sur la mise en place d’un jeu, ou plutôt d’une existence qui quitte soudain sa réalité pour en épouser une autre, certes fausse mais bien plus libre (donc plus vraie ?). Changer d’identité tient une place particulière dans la liste des vieux rêves de tout être humain, et pour en donner la plus évocatrice – mais pas forcément la plus optimiste – des concrétisations, Antonioni opte ici pour un très savant mélange de polar et de faux-semblants.

Incarné par un Jack Nicholson aussi habité que remarquablement sobre, le reporter David Locke trouve ici, dans un petit hôtel perdu en pleine Afrique noire, le moyen de maquiller sa propre mort en embrassant l’identité d’un individu décédé qui lui ressemblait physiquement. Sauf qu’il s’agissait d’un trafiquant d’armes, et qu’ainsi, cette profession de foi qu’est la liberté totale bâtit fissa une très curieuse fiction, avec un rôle risqué et délicat à jouer, des rencontres à gérer et des poursuivants à laisser loin derrière soi (à commencer par son ancienne vie). A la question de savoir si Locke parvient à devenir un autre en changeant d’identité, Antonioni ne répond qu’au travers de son inimitable sens de la mise en scène, où la disposition des choses au sein même du plan ont mille fois plus d’impact et d’intérêt que l’intrigue elle-même, où les décors visités disent tout d’un être humain diffracté qui ne semble être plus personne et qui se cherche un peu partout, où tout effet de blocage ou de perte de repères se ressent par le cadre au lieu d’être énoncé par le verbe.

Sans que l’on puisse s’en apercevoir au premier abord (il est nécessaire de revoir le film au moins deux fois pour en repérer les indices les plus évidents), chaque plan de Profession : Reporter devient ainsi une théorie à part entière sur la sensation – quasi métaphysique – de redécouvrir le monde comme un ensemble de règles invisibles, impalpables, infrasensibles, contre lesquelles toute tentative de libération finit par se cogner en silence. Filmer deux personnages – une femme à l’identité inconnue et un homme à l’identité fausse – qui tentent de se retrouver dans les dédales de l’architecture « mutante » d’un bâtiment barcelonais construit par Gaudi ? Filmer une voiture qui roule en ligne droite sur une route certes déserte, mais jonchée de bouleaux marqués de la même trace de peinture blanche ? Filmer la ligne de fuite d’un paysage qui, vu de l’arrière d’une voiture (« Qu’est-ce que vous fuyez ? – Tournez le dos au siège avant »), ne cesse jamais de se réduire, tel un monde que l’on semble vouloir laisser derrière soi ? Filmer un héros qui ne cesse de revoir les témoins de sa précédente vie à mesure qu’il essaie de tracer sa nouvelle voie ? C’est kif-kif à chaque fois. Toute fuite n’est qu’une vue de l’esprit. Toute liberté est impossible. Et la seule mécanique en marche, c’est celle du surplace.

Ce gigantesque cache-cache entre l’Afrique et l’Europe (c’est fou ce qu’on voyage là-dedans !) ne se contente pourtant pas de tracer l’échec d’une fuite en avant. Certes habité par un pessimisme difficile à contredire, Antonioni filme l’existence comme une prison où réside toutefois une possibilité d’échappatoire. Un peu comme une chambre isolée et fermée dans laquelle on tourne en rond, mais où une fenêtre ouverte – bien que grillagée – offre une vue sur tous les possibles. C’est là que ce plan-séquence final, totalement dingue et depuis passé à la postérité, trouve encore aujourd’hui une résonnance en or sur la question du regard. Alors qu’un destin est sur le point de s’achever dans cette chambre d’hôtel et que les indices se multiplient dans chaque recoin de ce sidérant plan unique (soyez attentifs quand le travelling avant s’arrête en plein milieu et se décale légèrement sur la droite…), le spectateur reste dans le doute. Ce qu’il voit – un extérieur où des personnages entrent et sortent du cadre – est à mettre au-dessus de l’intrigue elle-même, histoire de laisser son regard guetter ce qui peut être vu comme une tentative d’évasion. A ce moment-là, la caméra épouse cette liberté : sereine et réfléchie, elle traverse la grille de la fenêtre et acquiert un pouvoir absolu. Le cadre dans lequel on pensait capter une suite d’actions incomplètes s’est élargi jusqu’à littéralement exploser. Toutes les forces en action peuvent ainsi se réunir et se clarifier, histoire d’avancer vers un constat limpide : ne pas s’extraire du cadre, c’est prendre le risque de rester à jamais insaisissable (ultime réplique d’une femme face au cadavre de son mari : « Je ne l’ai jamais connu »).

Avant d’en arriver à ce dénouement fataliste, l’ambiguïté du titre du film nous aura invités à envisager une autre piste, pour le coup extrêmement intéressante : au fond, David Locke n’est-il pas encore un reporter lorsqu’il se fait passer pour un autre ? Creuser la vie d’un individu pour en dévoiler le schéma interne, décrypter sa vie privée en essayant de la réinterpréter selon son propre mode analytique, embrasser l’empathie pour son objet de fascination afin d’en faire un potentiel objet d’identification, « voler » son prochain à des fins d’enrichissement personnel… L’idée est là, suprême et souveraine : devenir l’Autre, c’est aller au-delà du fait de le côtoyer ou de l’interviewer – utopie de transcendance que le jeune antihéros du Plein Soleil de René Clément avait déjà su, quinze ans plus tôt, pousser jusqu’aux extrêmes limites de sa logique cannibale. Et de notre côté, disséquer les vertèbres et la moelle épinière d’un film n’est-il pas déjà une façon de se le réapproprier, sans doute sous un angle quelque peu faussé mais trop ludique et irrésistible pour ne pas vouloir s’y risquer ? On en avait presque oublié à quel point se confronter à l’inconnu pouvait souvent avoir un effet secondaire terrible : se sentir piégé.

L’errance que traduit Profession : Reporter surplombe ce qui pourrait apparaître comme une pulsion de survie. Si pulsion il y a ici, elle est silencieusement morbide, reliée toute entière à ce subjectif du dédoublement et de la solitude qui crée d’abord l’éveil et le champ des possibles avant de nourrir la désillusion et la perte de repères. La femme de David Locke nous avait offert une précieuse clé existentielle au détour d’un dialogue anodin : « Tu t’impliques dans de vrais problèmes sans instaurer un vrai dialogue ». Un dialogue avec qui ? Avec soi-même ou avec l’Autre ? C’est cette incertitude qui scellera le destin morbide de Locke : d’un côté, une existence qui le pourchasse toujours plus à mesure qu’il essaie de la fuir sans avoir pris le temps de la questionner, et de l’autre, une jeune femme protectrice et symbole de liberté (Maria Schneider) qu’il finit par enjoindre de s’éloigner de lui. Il ne restera plus que cette chambre d’hôtel, son dernier lieu de vie, qui achèvera le film sur une parfaite boucle narrative. On avait démarré le film dans un désert, on le verra se terminer aux portes d’un autre désert, celui d’Almeria, là où le western a vécu ses plus belles heures, là où la « nouvelle frontière » à repousser par pure utopie conquérante aura donné vie moins à une réalité qu’à un monde d’images et d’illusions. Pour un film où la mort rode en permanence à mesure qu’on le regarde et qu’on le vit, il est étonnant qu’il paraisse si lumineux lorsqu’on doit enfin faire l’effort de le quitter.

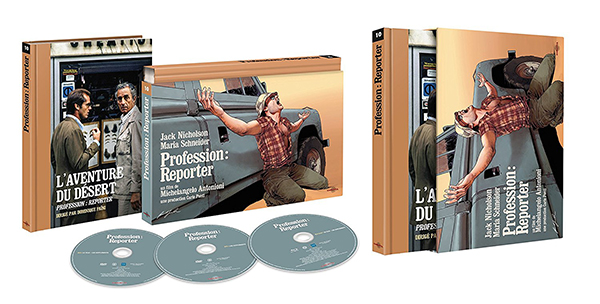

Test Blu-Ray

Déjà dix éditions… Dix fois que Carlotta, au travers de ses coffrets « Ultra Collector », prolonge avec aplomb son goût de l’accompagnement éditorial pour des films majeurs du 7ème Art, lesquels retrouvent enfin la place qu’ils ont toujours mérité. Le chef-d’œuvre d’Antonioni le méritait amplement, et le revoir aujourd’hui restauré en Blu-Ray met clairement à l’amende les éditions précédentes. Oh certes, on retrouve par moments quelques effets de granularité sur certains plans, notamment ceux situés aux extrémités du métrage, mais dans sa globalité, Profession : Reporter n’a jamais été aussi beau à voir. Rien à redire non plus en ce qui concerne nos oreilles : la bande-son d’un film d’Antonioni n’étant jamais du genre à faire trembler les murs, la piste DTS-HD 1.0 se contente d’équilibrer idéalement les ambiances sonores et les dialogues sans que les uns ne prennent le dessus sur les autres. C’est du côté des suppléments que les surprises sont à relever. On va d’ailleurs commencer par une certaine déception : sans doute pour des questions de droits, Carlotta n’a visiblement pas réussi à intégrer l’un des bonus les plus importants de l’ancien DVD édité par Sony, à savoir l’excellent commentaire audio de Jack Nicholson. Un peu dommage, quand même. Cela dit, il reste ici de quoi grignoter pour fouiller un peu plus le processus créatif du film et la fibre artistique de son précieux cinéaste. On retrouve ici deux petits featurettes, qui constituent en réalité des archives de l’INA, et dont une en particulier, intitulé Antonioni, la dernière séquence, vaut clairement le détour puisqu’elle laisse le cinéaste décortiquer chaque détail de la conception du plan-séquence final. Aussi passionnant que d’écouter Alfonso Cuaron et Alejandro Gonzalez Iñarritu évoquer les plans les plus sidérants de leurs films respectifs. A part ça, Antonioni se voit mis à l’honneur avec un intéressant documentaire d’une heure sur sa carrière, un petit portrait sous forme d’entretien avec Bernardo Bertolucci, ainsi que l’un de ses courts-métrages intitulé Mensonge amoureux et centré sur l’univers du roman-photo. Le choix de visionner le film avec le générique du film en anglais ou en italien fait en revanche figure de remplissage. Quant à l’épais livre intitulé L’aventure du désert, il multiplie les axes analytiques sous différentes formes (interviews, essais, photos, revue de presse…) pour mieux appréhender le thème de la fuite qui caractérise aussi magnifiquement ce très grand film. En fin de compte, une édition aboutie et roborative.