REALISATION : William Friedkin

PRODUCTION : United Artists, Splendor Films, Carlotta Films

AVEC : William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow, Darlanne Fluegel, Debra Feuer, John Turturro, Dean Stockwell, Steve James, Robert Downey Sr, Michael Greene

SCENARIO : William Friedkin, Gerald Petievich

PHOTOGRAPHIE : Robby Müller

MONTAGE : M. Scott Smith

BANDE ORIGINALE : Wang Chung

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : To Live and Die in L.A.

GENRE : Policier, Thriller

DATE DE SORTIE : 7 mai 1986

DUREE : 1h56

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Richard Chance est un flic tête brûlée, obsédé par la traque du faussaire Rick Masters. Le jour où son coéquipier est abattu alors qu’il menait une opération en solo, Chance va peu à peu dévier de la légalité pour parvenir à ses fins et régler ses comptes dans un bain de sang…

« Mon sujet a toujours été la frontière fragile entre la police et les criminels. Le fait que les meilleurs flics ou les meilleurs agents sont ceux qui, non seulement pensent comme des criminels, mais doivent parfois agir comme eux pour les faire juger. »

William Friedkin

Cette phrase, issue du commentaire audio présent sur le Blu-Ray du film, pourrait s’appliquer tout aussi bien à French Connection qu’à Police fédérale Los Angeles. Mais comme William Friedkin n’est pas – et n’a jamais été – le genre de cinéaste à s’épanouir dans la redite, il ne sert à rien de maintenir la connexion. Si la frontière entre la légalité et la criminalité a toujours fait le sel des grands polars, et plus encore quand elle cultive cette ambiguïté au lieu de chercher à la juger, elle sera cette fois-ci réduite à ce qu’elle est désormais : une réalité connue de tous, doublée d’un code du genre qui n’a plus à servir de twist ou d’instrument subversif au sein d’une intrigue. Pour Friedkin, rien à craindre, ça coule de source : casé entre une petite comédie pamphlétaire sans grand relief (Deal of the Century) et un film bicéphale sur la peine de mort (Le Sang du Châtiment), ce polar majeur élargit le champ de vision de son cinéaste autour des frontières floues du Bien et du Mal sans se limiter à l’activité ambigüe du policier – en l’occurrence deux agents fédéraux lancés en chiens fous dans une chasse aux faussaires. Ce n’est pas un métier que va montrer ici Friedkin. C’est avant tout un monde à part entière : Los Angeles, territoire baudrillardien en diable, cité schizo que les « anges » font peu à peu muter en usine à cauchemars, et dont tant de cinéastes ont déjà autopsié les recoins à des fins subversives et/ou existentielles. Et comme le titre original le suggère au centuple par rapport à sa ridicule traduction française, tout est ici une question de survie, d’énergie, de tension, de fièvre. Vivre ou mourir est ici une règle, mais cette vérité connue d’avance amène l’individu – flic ou truand – à ré-agencer le monde à mesure qu’il mute lui-même.

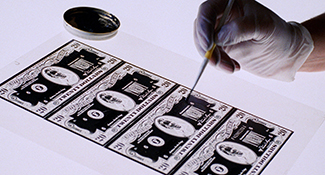

En adaptant les souvenirs de l’ancien agent des services secrets Gerald Petievich (ici coscénariste), le cinéaste visait avant tout à révéler une nouvelle dualité relative à cette activité policière : passer de la protection du président des Etats-Unis à une traque de faux-monnayeurs dans les quartiers les plus dangereux de Los Angeles avait selon lui quelque chose de surréaliste. D’où un film consciencieusement coupé en deux : d’abord une intro expéditive où le flic tête brûlée Richard Chance (William Petersen) joue les protecteurs à gros flingue ; ensuite une traque étendue sur tout le reste du métrage, où Chance, flanqué de son nouvel équipier John Vukovich (John Pankow), colle aux basques du dangereux faussaire Eric Masters (Willem Dafoe), moins par souci de faire triompher la justice que pour assouvir une vengeance très personnelle (ce dernier a éliminé son ancien partenaire). Entre ces deux espaces narratifs, il y aura un générique de début flamboyant où des images concrètes d’un Los Angeles tout en néons et en terrains vagues se mêlent à des peintures abstraites, le tout sur fond d’une circulation de faux billets qui met déjà ce jeu des apparences sur la table des enjeux.

Coupé en deux, Police fédérale Los Angeles l’est aussi dans les règles qu’il met en place vis-à-vis des sensibilités thématiques qu’il essaie de confronter. La lecture élogieuse qu’en faisait Nicolas Boukhrief en juin 1986 dans le magazine Starfix avait pris soin de distinguer deux énergies concomitantes au sein du film : d’une part celle du clip (où les forces se déchaînent sans réfléchir), d’autre part celle du film de samouraïs (où les forces n’agissent que par la ritualisation glaciale de leurs actions). L’énergie face à la mesure, la solitude face à l’ensemble, le concret face à l’abstrait : ici, il n’y a que des forces contraires, incarnées en l’occurrence par deux adversaires dont les noms veulent tout dire (le sous-titre du film aurait presque pu être « La chance contre le maître »). De par cet affrontement tantôt dynamique tantôt distancié entre un archétype du flic impulsif (encore plus têtu et mal élevé que ce bon vieux Harry Callahan !) et un faussaire à la séduction vénéneuse, on pense avoir droit à un canevas de polar classique où l’inversion – voire le brouillage – des rôles va s’aligner sur les points de bascule d’une narration chahutée de part et d’autre. Nouveau piège : ce n’est pas tant l’intrigue en elle-même qui intéresse Friedkin, mais davantage le visage d’une Amérique à la lisière de l’univers parallèle.

Il n’est aujourd’hui plus permis d’être dupe de quoi que ce soit à propos de la façon dont Friedkin approche ses sujets, en l’état toujours ancrés dans le réel. En effet, bien qu’arrivé dans la fiction par le biais du documentaire, le cinéaste n’a jamais manqué une occasion de brouiller les deux systèmes, osant ici et là quelques petits bidouillages stylistiques ou narratifs quand ça l’arrange, le tout avec une roublardise tout ce qu’il y a de plus logique – le cinéma a-t-il toujours été autre chose qu’un délicieux mensonge ? Au moins, dans le cas de Police fédérale Los Angeles, cette impression d’un « réalisme transcendé » saute aux yeux dès le générique que l’on évoquait plus haut : à l’esthétique rugueuse et monochrome de French Connection s’est alors substitué un style branché et très orienté 80’s, bombardé de couleurs saturées censées dynamiser le montage et appuyer le désir de (se) confronter (à) des émotions diverses, pour ne pas dire antagonistes. La mise en scène, elle, en reproduit cependant les effets de transe viscérale par le va-et-vient constant entre les travellings latéraux, les panoramiques speedés et l’emploi de la caméra portée. Cette transe, ici liée au caractère pulsatif de personnages instables sur lesquels se concentre Friedkin, est précisément ce qui a vite fait de transformer ce polar en un concentré d’énergies chimiques, tels deux silex qui créent une violente électricité lorsqu’ils se frottent. La bande-son électro-pop du groupe Wang Chung obéit à cette lecture en créant, par son rythme tonitruant, un champ lexical de la contorsion, de cet état physique et viscéral où la transe fait jeu égal avec la brutalité. Et avec de tels choix de mise en scène, une chose est sûre : tout ce à quoi notre regard sera confronté donnera autant une lecture concrète de la réalité qu’un état mental qui va à l’encontre de cette réalité.

De façon plus générale, ce que l’on évoquait déjà à propos de son chef-d’œuvre absolu Sorcerer se vérifie à nouveau ici : William Friedkin n’aime décidément rien tant que de filmer ce moment décisif où la matière concrète d’une situation tend à se détraquer, ou tout du moins lorsque les individus qui s’y agitent subissent les effets de la tension jusqu’à basculer dans un état second, comme possédés par un destin qui les malmène. Que le cinéaste aime à décrire Police fédérale Los Angeles comme « un monde de contrefaçons » n’est que pure logique, puisque dans ce film, rien n’est vrai. Tout ce que filme ici Friedkin a valeur de leurre à ciel ouvert : les identités sociales peinent à être justifiées par des tenues ou des badges, les émotions ne sont jamais aussi sincères qu’on ne le croit, l’importance des gardiens de l’ordre est ici à relativiser (chacun agit pour ses propres intérêts), les motivations de tout un chacun cachent toujours un double fond, tout action spectaculaire suinte le trompe-l’œil total (le saut de Chance du haut d’un point n’est pas un suicide, le danseur kabuki que Masters embrasse est en fait sa petite amie déguisée, etc…), et pour finir, de façon plus générale, l’hypothèse du Mal ne fait jamais le poids face à un magma économique qui s’infiltre partout et qui contamine tout. Car, contrairement aux idées reçues, il est moins question chez Friedkin d’un « problème du Mal » que d’un phénomène de contamination : la morale n’y a plus cours parce qu’une pulsion bien plus forte l’a remplacée, et les mythologies sociales se fissurent sous l’effet d’un élément intrusif qui en révèle le côté fake. Là où ça surprend, c’est qu’ici, le ver est dans la pomme dès le départ.

C’est dire si l’argent devient ici le sorcerer qui joue avec ses marionnettes humaines, le point névralgique de ce trouble à échelle macro, la seule trace concrète d’un hors-champ politico-économique où règne le culte reaganien de la réussite et de la puissance. Lorsque le flic et sa maîtresse-indic sont dans la même pièce, il est toujours question de frais à payer et de dettes à honorer. Lorsqu’une surveillance s’active dans la cuisine d’un hôtel de luxe, on entend une radio qui crache en off un discours économico-libéral. Et surtout, même le personnage de Masters devient à son corps défendant un pion de ce système. Ni génie du Mal omniscient (il est autant manipulateur que manipulé) ni figure invincible d’une criminalité insidieuse (il est très souvent mis en difficulté), l’antagoniste de Chance est ici moins un truand subversif qu’un simili-Warhol chez qui la peinture, la fabrication de faux billets ou le tournage de films X obéissent au même principe : une fois sacralisé, l’objet qu’il exploite se doit d’être dupliqué et propagé aux masses. Et lorsque l’objet perd sa valeur marchande pour une raison ou une autre (l’obstination de Chance à casser le processus en est une), il ne reste que le feu. Ce feu qui brûle les ailes du nouvel Icare, incarné aussi bien par Masters que par Chance – l’œuvre de l’un finira autant en cendres que la course fiévreuse de l’autre. De son côté, Vukovich, jusque-là doté d’un sens de l’honneur qui faisait mur à cette logique, prendra in fine le relais de Chance dans un épilogue troublant, cynique à souhait, en tout cas très proche de cet étrange « transfert » qui semblait avoir eu lieu chez le personnage d’Al Pacino à la fin du polémique Cruising. La contamination est une boucle. Elle ne s’arrêtera pas…

Le plus fort dans tout ça est de voir Friedkin éparpiller façon puzzle les fondations de l’époque qu’il investit et du genre à travers lequel il a tenté de la transfigurer. On sent bien qu’il a eu envie de pousser le bouchon plus loin dans la caractérisation du flic obstiné – William Petersen déclinera son rôle la même année dans Manhunter de Michael Mann. On perçoit sans peine un perfectionnement total dans sa mise en scène d’une action qui révèle la vérité d’un personnage – c’est dire si l’extraordinaire course-poursuite automobile du film fait passer celle de French Connection pour un tour d’Autopia à Disneyland. Mais tout cela se révèle anecdotique face à son envie – parfois irraisonnée – de charpenter un regard critique sur son époque autant que sur les fondations du film lui-même. L’artificialité du film, de son outrancière stylisation visuelle jusqu’à sa dramaturgie d’actionner survolté, est ici à l’image de ce terme inventé par Noam Chomsky : une « illusion nécessaire », bâtie non pas pour servir de signal d’alerte mais pour générer un trouble persistant. Ce qu’il révèle du système reaganien est à l’image du Los Angeles dans lequel il nous a fiévreusement immergés pendant deux heures : un décor où tout n’est que simulacre, avec un arrière-plan policier où des antagonistes moulinent du mirage avant de se consumer par addiction à l’absolu. Le vrai face au faux ? Non, le vrai par le faux. Un jeu dans lequel Brian De Palma s’est toujours imposé comme le plus performant des sorciers, et dont William Friedkin se plaît lui aussi à faire bouillir les règles.

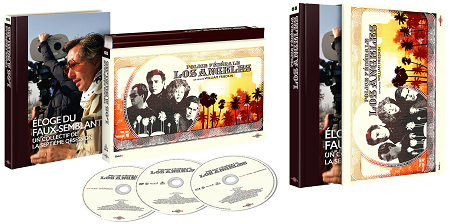

Test Blu-Ray

C’est à croire qu’à chaque nouvelle ressortie d’un « film maudit » signé William Friedkin, sa résurrection en Blu-Ray fera de sacrées étincelles. En choisissant d’inclure Police fédérale Los Angeles dans leur collection « Ultra Collectors » et en l’accompagnant d’un très épais livre regorgeant de passionnantes analyses signées par l’équipe du magazine La Septième Obsession, Carlotta mérite un tonnerre de bravos pour avoir su redonner enfin une place éditoriale digne de ce nom à ce polar majeur. D’autant que les précédentes éditions DVD, vierges de tout supplément quand elles ne présentaient pas un master d’une qualité exécrable (en général une constante sur les films édités en DVD par MGM !). Là, c’est le ravalement de façade pur et simple : dès l’intro violente et le générique de début ultra-colorée, cette restauration 4K fait l’effet d’une gifle. Couleurs saturées, profondeur de champ démente, nettoyage HD sans défaut, grain d’origine conservé et maîtrisé : il n’y a pas un seul bémol à relever. Jamais le film n’aura jamais été aussi sublime à voir. Même verdict pour les pistes audio 5.1 et 2.0 : que ce soit en anglais ou en français, l’atmosphère brutale et la bande-son électrisante de Wang Chung acquièrent ici un impact tout aussi redoutable qu’en salles. Si vous possédez une solide installation Home Cinéma chez vous, un bon conseil : montez le volume.

Du côté des bonus, il y a quelques surprises. S’il y a bien un exercice dans lequel William Friedkin ne s’est jamais révélé très performant, c’est bien celui du commentaire audio. Que ce soit pour se contredire sur son ressenti envers L’enfer du devoir ou pour retourner salement sa veste en commentant le désastreux director’s cut de L’Exorciste, les exemples ne manquent pas. Ici, il met d’emblée cartes sur table en expliquant que son commentaire enchaînera les souvenirs et les motivations davantage sur le film global que sur les images qui défilent à l’écran. Or, il se contredit là encore, mais pour le meilleur : non seulement les anecdotes délivrées sont d’une vraie richesse (mention spéciale à celle, très drôle, autour des faux billets fabriqués pour le tournage !), mais elles s’harmonisent à merveille avec les scènes en cours. Certaines d’entre elles se retrouvent hélas dans un making-of d’une demi-heure où Friedkin et les acteurs reviennent sur la fabrication du film – un bonus à ne conseiller qu’à ceux qui souhaiteraient se passer du commentaire audio. D’autres bonus viennent se caler sur cette logique mémorielle des interviews, qu’il s’agisse des souvenirs respectifs de certains acteurs (William Petersen, Debra Feuer et Dwier Brown) ou d’un petit entretien avec les membres du groupe Wang Chung. Au moins, le responsable des cascades Buddy Joe Hooker se montrera un peu plus technique, notamment pour aborder la fameuse course-poursuite automobile du film. Une scène coupée et une fin alternative – toutes deux assez anecdotiques – viennent clôturer une interactivité à peu près aussi roborative que le film lui-même.