En 1997, à l’occasion du 50ème anniversaire du festival de Cannes, le réalisateur Leos Carax reçut une offre pas piquée des hannetons : réaliser un petit court-métrage à la manière d’une carte postale où il pourrait donnait de ses nouvelles et évoquer ses futurs projets. Or, lorsque l’on regarde le contenu de ce petit film intitulé Sans titre, on se retrouve plutôt devant une expérimentation à la F.J. Ossang, où quelques reportages d’archive sur des catastrophes naturelles se succèdent à des extraits de vieux classiques du 7ème Art (on a même droit à un extrait de La nuit du chasseur) ou des vidéos cannoises colorisées en négatif. Avec, en fin de bobine, la scène d’ouverture de son nouveau film, Pola X. Que fallait-il juger à travers ce court-métrage de huit minutes ? Difficile à dire. Au mieux, le talent de Carax restait bien intact, surtout après un peu moins de dix ans d’invisibilité. Car il en aura fallu du temps pour s’extraire du marasme médiatique entourant la sortie des Amants du Pont-Neuf, film-monstre qui aura ruiné les ambitions du cinéaste et anéanti sa romance avec Juliette Binoche (sa compagne de l’époque). A la manière d’un Jean-Jacques Beineix aujourd’hui abandonné par un cinéma français en panne sèche d’audace et de cojones, Carax ne semble plus être un cinéaste inscrit dans ce que le cinéma moderne aurait à proposer.

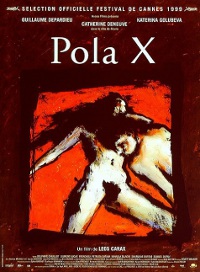

Pourtant, lorsque l’on regarde à quel point les vieux de la vieille n’ont désormais plus grand-chose à raconter et en constatant avec quelle brutalité la quête du réalisme à tout prix semble s’être imposée au détriment de l’expérimentation, on peut crier à l’injustice. On avait beau continuer à râler, c’était visiblement peine perdue : projeté en compétition durant le festival de Cannes en 1999, Pola X aurait pu être le come-back rêvé d’un artiste majeur et ostracisé, mais un rejet critique assez unanime en aura fait un énième rendez-vous manqué. Au point que son style poétique et radical paraisse un peu décalé, anachronique, pour ne pas dire vintage. On n’aura donc aucune crainte à friser l’hyperbole en osant qualifier Pola X d’ovni dans le cinéma français. Et Carax, éternel écorché vif fidèle à son style et à ses ambitions, de l’extraterrestre le plus précieux de la profession. Que faut-il savoir sur ce film, avant d’entrer dans le vif du sujet ? D’abord qu’il s’agit d’une adaptation libre et modernisée d’un roman polémique de Herman Melville, Pierre ou les ambiguïtés. Ensuite, que le titre du film est un faux mystère : il s’agit en fait de l’acronyme du titre du roman, suivi du chiffre romain « X » faisant référence à la dixième version du scénario. Enfin, que le résultat final n’allait certainement pas arranger la situation de Carax, que d’aucuns n’ont cessé de considéré comme le Rimbaud du cinéma français, sorte d’incarnation de l’auteur maudit autoproclamé. Image injuste, puisqu’au-delà de la noirceur, on sent vraiment l’envie de toucher au sublime. Et la joie, sans doute timide et discrète, d’y être parvenu, envers et contre tous.

Dès le début, c’est l’éblouissement, voire la sidération, qui s’impose face à l’écran. Une ouverture énigmatique à base d’images d’archives et de rock punk à la sauce David Bowie, où des avions bombardent des cimetières, réduisant les pierres tombales à l’état de poussière. Avec, en amont, une phrase dictée par une voix éternuante : « Le siècle est détraqué. Ô sort maudit qui veut que je sois né pour le remettre en ordre ! ». On jurerait retrouver là-dedans la poésie d’Ossang, mais au vu de la suite du métrage, on ne sait pas trop comment appréhender ce début. En fait, Carax travaille ici par bribes d’allégories, les images de destruction étant à signification multiple : illustration du chaos interne du protagoniste (dévoré par son attraction vers le néant) ou retour brutal des morts à la vie (la demi-sœur du héros n’aurait-elle pas pu émerger d’une de ces tombes ?). Juste après, c’est tout simplement de la magie pure : un travelling qui monte vers la fenêtre d’un magnifique château, qui plus est éclairé par la lumière du petit matin, et s’approche du volet pour entrevoir le corps dénudé d’une jeune femme endormie. Encore un nouveau mystère, mais on reste conquis, ébloui. C’est après que ça devient un peu plus clair. Voici donc un superbe château normand à la Moulinsart, habité par une famille aisée que la perte du patriarche a rendu fragile : il ne reste plus que la mère, Marie (Catherine Deneuve), et le fils, Pierre (Guillaume Depardieu), jeune écrivain à succès, qui semblent s’aimer en raison d’un code commun où le vouvoiement et la sensualité sont établis. Il fait beau, tout semble idyllique dans ce lieu où le luxe côtoie le calme, et pour cause : Pierre s’apprête à se marier avec Lucie (Delphine Chuillot), elle aussi jeune, belle, riche et amoureuse.

Pourtant, tout est trop beau dans ce joli tableau pour ne pas laisser croire à l’arrivée d’une menace. Celle-ci arrive en la personne d’Isabelle (Katerina Golubeva), une clocharde énigmatique qui semble épier Pierre, le suivre dans chacun de ses déplacements, jusqu’au soir où, au cœur d’une forêt de conte de fées, elle se retrouve face à lui et déclenche le big-bang. Le long d’un sidérant plan-séquence à travers les bois, sa voix hésitante et son fort accent de l’Est ne peuvent dissimuler une histoire terrible, amenant à une vérité que Pierre ignorait jusque-là : Lucie n’est autre que sa demi-sœur, longtemps cachée par leur père diplomate. Dans cette scène, la caméra de Carax se contente alors de suivre l’errance des deux êtres, zigzaguant entre les arbres, à travers une image si sombre qu’on ne distingue que les silhouettes et un dialogue qui s’éternise jusqu’à devenir abstrait. Le point de bascule d’un récit qui quitte la lumière pour côtoyer les ténèbres, qui abat toute certitude pour sublimer le flou des appréhensions. Et pour Pierre, cette révélation fait l’effet d’un coup de massue : le voilà qui quitte sa vie riche, sa future épouse et même sa mère, entraînant Lucie dans sa quête de vérité. Jusqu’ici, son existence n’aura été que dissimulation et mensonge (il écrivait des livres sous un faux nom, et une chambre dans laquelle on lui interdisait d’entrer ne contenait en vérité que du vide), et désormais, il lui faut se chercher, tutoyer la déchéance, rejeter l’embellissement pour révéler au grand jour sa vraie identité, quitte à entraîner tous ses proches dans sa descente aux enfers. De là à penser que tous les artistes seraient par essence réduits au silence et condamnés à jouer double jeu pour conserver leur aura, il n’y a qu’un pas.

Rien qu’avec un pitch pareil, on serait tenté de jouer le jeu de la politique des auteurs en filtrant que Leos Carax a mis beaucoup de lui dans cette histoire tragique. Car, oui, si le cinéaste ne s’est pas empêché d’y inclure des éléments de la vie de Melville (notamment ses problèmes d’écriture, le rapport avec les médias et l’usage d’un pseudonyme), Pierre s’impose assez facilement comme le clone de Carax : un artiste maudit qui, en se révélant pour une fois au grand jour, prend le risque de décevoir (vu l’accueil réservé au film, ça a marché) et de briser l’image rassurante qu’on lui a peut-être collé à tort. La clé de Pola X est à chercher dans cet entre-deux métatextuel, dans cette audace de Carax de filmer la déchéance d’un artiste en quête de vérité, comme s’il souhaitait s’octroyer une image de cinéaste maudit qui privilégie son plaisir de filmer au détriment de ceux qui souhaiteraient le partager.

Égoïsme, timidité, jalousie, tristesse, fragilité… Que faut-il y voir ? A ce propos, l’aversion de certains cinéphiles envers Carax aura pu se cristalliser à cause de cette attitude (peut-être fausse), mais à force de tituber entre la naïveté et la sincérité, on pressent que le cinéaste souhaite s’avancer vers le public, de moins en moins masqué, plus écorché vif que jamais. Une sorte de suicide artistique, un clash total qui ose aussi bien la transgression (l’amour incestueux entre Pierre et Isabelle s’accompagne parfois d’images très crues) que la frustration (le rythme du film s’avère monotone et lancinant, comme une errance qui ferait du surplace). Jusqu’à un final terrifiant où, après avoir éliminé son cousin maléfique (Laurent Lucas) et rédigé un roman sous son vrai nom au cœur d’une secte de punks illuminés, Pierre accède à la déchéance physique et sociale ultime. Carax, lui, n’aura pas forcément atteint le même stade, tant son film n’aura cessé de receler des instants de sublime que l’on qualifiera ici de fulgurances. Un homme qui semble avalé par le gros rocher sous lequel il se réfugie. Un frère qui court après sa sœur dans des bois plongés dans le noir. Des effets de buée sur un miroir, bloquant les corps des deux amoureux dans un flou magnifique. Deux êtres qui s’accouplent dans un vaste torrent de sang. La belle Catherine Deneuve qui fonce la nuit sur une moto, avec le rimmel qui coule et les arbres d’à côté qui ressemblent à des fantômes. Du pur Carax. Et des images magnifiques qui, si elles peuvent irriter par leur radicalité, suffisent à révéler la présence d’un très grand cinéaste. Depuis, Leos Carax a repris les chemins de l’errance discrète, jusqu’à la présentation de Holy Motors cette année dans la compétition cannoise. L’accueil critique ayant été dithyrambique, il n’y a plus qu’à attendre le visionnage de la bête pour vérifier que tout n’est peut-être pas perdu.

Réalisation : Leos Carax

Scénario : Leos Carax, Lauren Sedofsky, Jean-Pol Fargeau

Production : Bruno Pésery, Albert Prvéost, Raimond Gobel

Bande originale : Scott Walker

Photographie : Eric Gautier

Montage : Nelly Quettier

Origine : France

Date de sortie : 13 mai 1999