REALISATION : Renny Harlin

PRODUCTION : Warner Bros, Village Roadshow Pictures

AVEC : Samuel L. Jackson, Saffron Burrows, Thomas Jane, LL Cool J, Michael Rapaport, Stellan Skarsgard, Jacqueline McKenzie, Aida Tuturro

SCENARIO : Duncan Kennedy, Donna Powers, Wayne Powers

PHOTOGRAPHIE : Stephen F. Windon

MONTAGE : Derek Brechin, Dallas Puett, Frank J. Urioste

BANDE ORIGINALE : Trevor Rabin

ORIGINE : Etats-Unis

TITRE ORIGINAL : Deep Blue Sea

GENRE : Action, Horreur, Science-fiction, Thriller

DATE DE SORTIE : 19 janvier 2000

DUREE : 1h45

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Le docteur Susan McAlester est persuadée de pouvoir remédier à la dégénérescence du cerveau humain à l’aide de protéines de requins. Elle travaille avec une équipe de biologistes au centre de recherche Aquatica, un vaste complexe offshore, où se déroulent des expériences aussi secrètes que dangereuses. Un soir de tempête, alors même que l’équipe semble enfin toucher au but, une violente tempête touche la plate-forme et les requins deviennent soudain très agressifs. Le cauchemar commence…

Renny Harlin aux commandes d’un gros film de requins : l’affiche et le synopsis donnent déjà envie de sortir la pizza et la bière pour espérer se vider la tête devant une bonne série B bien débile. Très bonne idée en soi, mais le film se révèle bien plus malin qu’il n’en a l’air…

L’été 2019 est déjà fini, et parmi les petits plaisirs à déguster peinard entre deux virées à la plage, le Crawl d’Alexandre Aja aura figuré en bonne position. Sorte de bonne bouillabaisse où les morceaux de barbaque jouaient le rôle de savoureux croûtons au beau milieu d’un amas de matières humides et dentées (oui, il y avait des crocodiles dedans…), ce survival sanglant avait su honorer la logique d’un genre antédiluvien – le film de monstres gloutons – avec une tension contrôlée et un goût de la surenchère gore qui faisaient très plaisir. Dans le fond, la recette gagnante du genre ne tient qu’à peu de choses : des passages obligés à savourer avec du pop-corn dans une main et un truc à boire dans l’autre (une bonne bière fera l’affaire), une narration sommaire qui va droit à l’essentiel sans se perdre en considérations psychologiques hors sujet, une montée en crescendo gérée avec parcimonie, de la bidoche montée sur burnes (ou avec double airbag) qui se fait bouffer à la queue leu leu et en T-shirt mouillé, et surtout une bonne petite surprise à cacher sous le manteau pour mieux surprendre son audience. C’est justement ce dernier paramètre qui nous invite à remettre fissa le mémorable Peur bleue sur le trône des grands nanars de vidéoclub, pour la simple et bonne raison que ce paramètre-là annule ici tous les autres que l’on vient de citer. Le refus des conventions, pour ne pas dire leur charcutage pur et simple, ne serait-il pas au fond la clé d’un vrai film bisseux, transcendé et décomplexé ? La présence de Renny Harlin derrière la caméra nous pousse à y croire dur comme fer. Car le finlandais le plus célèbre d’Hollywood, autrefois très côté pour avoir réalisé coup sur coup l’ultra-jouissif Ford Fairlane et deux triomphes au box-office (58 minutes pour vivre et Cliffhanger), aura soudain dévissé suite aux sévères bides consécutifs de L’île aux pirates et d’Au revoir à jamais (tous deux avec son ex-épouse Geena Davis) pour aller vendre son savoir-faire au plus offrant, torchant ainsi de la bouse mastoc et hormonale sans le moindre relief.

Inaugurant avec génie cet interminable défilé de bouses en 1999, Peur bleue aurait pourtant de quoi friser l’expérimentation avant-gardiste en comparaison de tous les méfaits ultérieurs d’Harlin. Parce que cette série B, pourtant vendue par son mercenaire de réalisateur comme le « renouveau du film de monstres », a la jugeote d’assumer sa crétinerie avec un premier degré frontal et une absence de cynisme pour le coup rafraîchissante. Comme il est ici question de requins, autant se la jouer franc du collier dès le départ : si Les Dents de la mer continue depuis sa sortie en 1975 de créer des générations entières traumatisées par la mer, Peur bleue sera le meilleur remède à leur angoisse. Parce qu’en lieu et place d’un bon vieux requin mécanique aux attaques sournoises qui faisait flipper parce qu’on le voyait peu, les squales d’Harlin, tantôt animatroniques tantôt synthétiques, sont ici exhibés sous tous les angles, anesthésiant de ce fait toute montée de suspense au profit d’une logique d’attraction aquatique. Et surtout, dans ce labo flottant au look d’Alcatraz où la totalité du casting a posé son tuba et ses palmes, l’inénarrable bêtise du pitch a déjà raison de nos dernières neurones : des scientifiques pensent que le jus de cerveau de requin pourrait guérir la maladie d’Alzheimer, et, histoire de prouver à quel point ils se torchent les fesses avec les théories darwiniennes et le constat alarmiste final de Jurassic Park, décident d’en manipuler scientifiquement trois en secret pour faire gonfler leurs capacités cérébrales. Vous avez deviné la suite. Le concept est si génialement con qu’il finit par s’imposer en parade idéale pour crédibiliser tout ce sur quoi des cinéastes qui ne s’appelaient pas Steven Spielberg n’ont pas assez réfléchi – comme de nous faire croire à des requins qui nagent à reculons ou qui adoptent des réactions stratégiques calquées sur l’esprit humain.

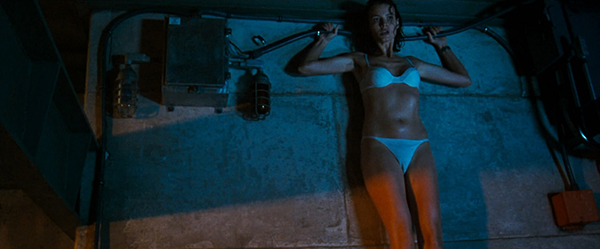

Au vu de tout ça, tout porte à croire qu’on nous a menti sur la marchandise et que le résultat va suinter les contours d’une grosse comédie à suspense. Il vaut mieux faire comme si. Parce que s’il y a bien une chose paradoxale à mettre au crédit de Renny Harlin, c’est d’avoir traité par-dessus la jambe les promesses de son alléchant concept. Du coup, la surprise – et le plaisir monstrueux qui génère le film – vient d’ailleurs. Déjà de l’indispensable « jeu de la prochaine victime » qui inverse ici cette vieille convention du genre voulant que les seconds couteaux se fassent bouffer les premiers et que les têtes d’affiches survivent le plus longtemps possible. Ensuite de la crédibilité même des acteurs, moins proches de scientifiques érudits que de babas cool qui se torchent la gueule sur du reggae de supérette, et qui mettent un point d’honneur à pervertir le stéréotype inhérent au genre qu’ils incarnent. Il y a d’abord ce que l’on croit : le héros musclé et courageux à grosses couilles, le vieux leader à gros chèque, la bimbo sexy à gros bonnet, le black de service à grosses blagues, etc… Il y a ensuite ce que l’on voit : le premier est un repris de justice qui n’arrête pas de se viander en cas de sol trop mouillé, le second blague sur les poissons avant de finir en sushi à la moitié du film, la troisième est une savante bornée qui fronce les sourcils et qui met tout le monde dans la merde, le quatrième est un cuistot croyant appelé « Preacher » qui, ayant survécu à l’attaque d’un requin plus intelligent qu’un être humain, se met soudain à valider la théorie de la relativité en l’illustrant par une réplique qui tue (« Pose tes mains sur une femme brûlante de désir, et l’heure qui suit passera à toute vitesse ! »). On ne sait donc jamais qui, parmi tout ce beau monde acquis au défi de T-shirts mouillés (de sang ?), va y passer ou pas. Et tandis que s’enchaînent les paris perdus d’avance, on se pose plein de questions bien rigolotes, du genre « Faut-il se munir d’une poêle pour se défendre d’un monstre cartilagineux de quatre tonnes ? » ou « Se désaper en mode bikini est-il indispensable pour électrifier le requin numérique avec un câble ? ».

Les passages obligés du genre ne résistent pas non plus à la moulinette d’Harlin, en l’état si connaisseur du genre qu’il prend un malin plaisir à jouer avec. En témoigne l’intro la plus convenue qui soit, où une poignée d’ados crétins, fumeurs et alcoolisés, passent du bon temps en pleine nuit sur un bateau, du moins avant qu’un requin ne vienne en défoncer la coque. Si vous pensez avoir deviné à l’avance la fin potentiellement sanglante et morbide de la scène, vous aurez une belle surprise. Et il en est de même dans une bonne dizaine de scènes tout au long du film, certaines allant même jusqu’à oser l’idée la plus délirante qui soit pour se démarquer un minimum – mention spéciale au cuistot joué par LL Cool J qui s’enferme dans un four en position rôtissage pour échapper au monstre ! Même quand un personnage-clé va jusqu’à se lancer soudain dans un prêchi-prêcha fédérateur sur l’instinct de survie et l’esprit de groupe (soit le genre de discours bien chiant dont on se bat les cacahuètes), Harlin l’interrompt en plein milieu d’une phrase pour le reconvertir en amuse-gueule d’un squale numérique aussi mal torché que les créatures de Sharknado. Le réalisateur marque même quelques points en donnant parfois dans un humour noir assez schizo, à savoir celui dont on ne sait jamais s’il se veut un doigt d’honneur ironique aux codes du genre ou une simple propension à lécher le cul de la censure et de la morale. En témoignent le coup du fumeur invétéré qui se fait arracher le bras par une mâchoire de requin en allumant sa cigarette à côté de lui (scène qu’Harlin revisitera cinq ans plus tard dans son inénarrable Profession profiler), ou encore le croyant du groupe qui poignarde le squale avec un crucifix pour s’extraire de sa gorge acérée. Bêtise assumée ou ironie mal intentionnée ? On s’en fout. Seul compte le spectacle offert, efficace, généreux, riche en montées d’adrénaline (le climax final impose le respect) et emballé mine de rien dans une réalisation dynamique où la variété des cadrages se mêle à d’élégants mouvements de caméra. Pour une série B qui sait autant se jouer de nous que jouer avec nous, on s’étonne presque que le calcul soit aussi bon.