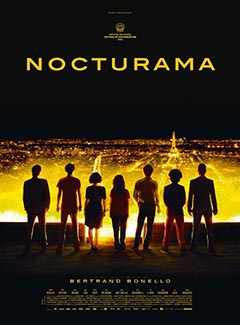

REALISATION : Bertrand Bonello

PRODUCTION : Arte France Cinéma, Rectangle Productions, Wild Bunch

AVEC : Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal Issa, Martin Guyot, Jamil McCraven, Rabah Naït Oufella, Laure Valentinelli

SCENARIO : Bertrand Bonello

PHOTOGRAPHIE : Leo Hinstin

MONTAGE : Fabrice Rouaud

BANDE ORIGINALE : Bertrand Bonello

ORIGINE : Allemagne, Belgique, France

GENRE : Drame, Thriller

DATE DE SORTIE : 31 août 2016

DUREE : 2h10

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit commence…

La France a peur. Dehors, c’est le chaos. Des explosions. Des actes soudains, irraisonnés, non revendiqués, visant divers symboles politiques ou financiers dans Paris. Mais pourquoi ? Une jeune passante en vélo – ici jouée par Adèle Haenel – ne donne qu’une étrange réponse : « Ça devait arriver… ». Le monde toucherait-il donc à sa fin ? Tout porte à le croire, mais l’explication reste un mystère, évaporé tout au long d’une nuit funèbre. Les univers en fin de vie, Bertrand Bonello commence d’ailleurs à y être habitué. Avec le style quasi opiacé qui le caractérise, ce cinéaste aura filmé les déclins respectifs d’un réalisateur de films X sur le retour (Le Pornographe), d’un royaume utopique du plaisir au sens large (De la guerre), d’une maison close en décrépitude (L’Apollonide) et d’un microcosme dionysiaque des années 70 (Saint Laurent). Cette fois-ci, c’est le monde d’aujourd’hui qui s’effondre. Sauf que Bonello n’est clairement pas du genre à tirer la sonnette d’alarme sur un sujet précis, aussi brûlant soit-il. Et quand on dit « brûlant », c’est presque un euphémisme, tant ce contexte d’attentats terroristes qui frappe la France depuis janvier 2015 ne manquera pas de peser lourd dans l’approche du spectateur vis-à-vis de Nocturama. Or, il convient de faire un effort, à commencer par l’oubli pur et net de cette idée selon laquelle la fiction de Bonello serait liée à l’actualité. Les raisons à cela sont concrètes (le film fut écrit il y a deux ans et le tournage fut terminé avant novembre 2015), mais aussi abstraites. Comme toujours chez Bonello, la fiction surplombe la réalité. Et surtout, la sensation compte plus que la psychologie. C’est elle qui dicte la narration et qui hante celui qui s’y installe. Durablement. Définitivement.

Si l’on prend le temps de se poser un instant, de fermer les yeux et de visualiser mentalement quelque chose naissant d’un cadre urbain, il y a de fortes chances pour que le bruit de la ville surgisse très vite. Un bruit… ou une explosion ? Nous y voilà. Cette angoisse très contemporaine, évidemment renforcée par le contexte actuel, prend racine dans notre esprit dès le plan inaugural du film : un plan aérien de Paris, anormalement silencieux, qui dure suffisamment longtemps pour laisser craindre un événement imprévu. On attend le « boum » qui n’arrivera pas. Ou alors si, mais sous une autre forme : en une coupe brutale, le titre du film apparaît et nous voici dans le métro sur fond d’une musique électro dont les pulsations se calent sur nos BPM découlant du plan précédant. Dès ce raccord brutal, le processus de tension recherché par Bonello est enclenché : tout ne sera qu’une question d’appréhension, prompte à créer la surprise par un montage éminemment trompeur et un minutage réglé à la seconde près. Par analogie avec la fameuse règle d’Hitchcock sur la mise en place d’un suspense, Nocturama est en soi une bombe, que l’on sait activée sous une table à laquelle nous sommes assis mais dont le mécanisme réel ne se révèle qu’a posteriori. D’autant qu’en explorant pour la première fois une structure de film de genre, Bonello n’a de cesse que de multiplier les chocs pour mieux déchirer notre ceinture de sécurité.

Il suffit de constater avec quelle acuité le cinéaste réussit à introduire des personnages sans les enchaîner à un quelconque psychologisme pour prendre le pouls d’une telle mécanique. Est-il si surprenant que cela d’apprendre en interview que Bonello a été jusqu’à montrer le mythique Elephant d’Alan Clarke à ses jeunes acteurs ? Evidemment que non. Le film de Clarke, intégralement abstrait et conceptuel, se limitait à une suite de dix-huit déplacements à pied de divers tueurs, dans des espaces vides et des couloirs déserts, avec comme unique leitmotiv le meurtre froid et inexpliqué d’un inconnu. La première partie de Nocturama fait mine d’en reprendre le concept à deux ou trois reprises, là encore en bannissant tout mobile ou tout explication. L’avantage ici, c’est que Bonello s’en tient à une pure poétique où seule la mise en valeur des espaces et des durées a force de loi. Qu’il soit distordu, ralenti ou répété, le « temps » travaille perpétuellement chaque geste et chaque action, quitte à désorienter. De même que la bande originale – composée par Bonello lui-même – épouse de plein fouet le rythme protéiforme de ces déambulations urbaines, usant de pulsations électroniques pour refléter une inquiétude ou de sonorités beaucoup plus lancinantes pour adopter l’état second de ces jeunes protagonistes.

Ce qui en résulte est une performance de mise en scène comme le cinéma français n’en offre que trop rarement, retranscrivant ici les préparatifs des attentats et l’organisation des participants sous la forme d’une pure chorégraphie de gestes et de mouvements. Pas de paroles, puisque le moindre échange se fait par téléphone (des images et des SMS). Quelques surimpressions de l’heure sur l’écran, histoire de faire grimper la tension. Des lieux parisiens explorés à la manière d’un jeu de piste à la Rivette, du métro à des lieux plus fermés, comme si un complot ou quelque chose d’inéluctable se tramait. Des personnages venus d’horizons divers (jeune énarque, chômeur, étudiant, banlieusard, fille à papa, etc…) qui évoque les liens qui les unissent par le biais de quelques flashbacks. Une steadycam qui suit tout ce petit monde à travers la capitale, orchestrant ainsi une sorte de ronde où même la temporalité semble instable, pour ne pas dire faussée – les allers-retours temporels surgissent parfois sans prévenir. Et surtout une fluidité démente des déplacements qui, de par l’énergie déployée, laisse planer un sentiment diffus de révolte.

Au premier regard, cette révolte semble improbable au vu d’un groupe de personnages aussi hétéroclite : si l’on s’en tient à une lecture très « premier degré » de l’intrigue, difficile de croire que leur simple association puisse rendre de tels attentats aussi facilement concevables. Mais là encore, à force de distordre le temps en adoptant un rythme très particulier, cette première partie du film ne met pas longtemps à chasser toute grille de lecture concrète. Bonello fuit autant le réalisme que le jugement, et met ainsi en pratique une théorie de Jean-Luc Godard selon laquelle les idées floues ont tout à gagner à se confronter aux images claires. Dans Nocturama, les images sont transparentes – comprenons par là que le spectateur est libre de se les approprier à sa guise – et les idées qui y circulent sont comme un épais brouillard dans lequel un mystère est à percer. A partir de là, il n’y a pas trente-six façons de procéder : l’absence de contexte et de jugement favorise chez Bonello la mise en place d’un regard, duquel peut naître le point de vue – ici clairement politique.

Histoire de prolonger un peu plus l’analogie avec le travail de Godard, le terme « politique » n’implique pas l’idée d’un engagement social, mais davantage une façon de réfléchir visuellement une idée. L’acte politique de Bonello consistera donc – du moins dans un premier temps – à jouer sur l’épanouissement individuel des points de vue, à la fois pour traduire ce qui les relie et pour anticiper le chaos, tant intime que globalisé, qui en résultera. Le point d’orgue de ce système sera la série d’attentats elle-même : d‘abord isolée séparément à partir du point de vue de celui qui la déclenche, chaque explosion sera ensuite reliée aux autres dans un split-screen qui visualise à nouveau les quatre scènes en temps réel. Il n’en reste pas moins que la coordination des membres du groupe va ici de pair avec une très étrange propension à voir le mécanisme s’enrayer par effet de bord. D’une poignée de selfies improvisés à des difficultés d’accès dans certaines zones d’attentats en passant par une série de dérapages quasi pulsionnels (deux meurtres ici perpétrés contredisent ici la logique du plan établi par le groupe) et l’intervention d’un couple de SDF dans l’équation, une hypothèse finit par naître : le film ne serait-il pas la peinture d’un acte consciemment kamikaze ? Ce n’est qu’une idée, bien sûr, mais elle suffit amplement à cristalliser le propos réel du film et à en tirer un affolant vertige.

Il faut attendre que l’irréparable ait eu lieu pour que le film embraye dans sa seconde partie – clairement la plus signifiante – sur la mise en perspective de son propos. Une fois les jeunes retranchés dans un vaste magasin (les plus attentifs auront reconnu l’intérieur de la Samaritaine, ici totalement redéfini !), Nocturama abat sa carte maîtresse en reliant ni plus ni moins cette série d’attentats à l’expression du nihilisme le plus contemporain qui soit : celui d’un malaise sociétal qui isole une poignée d’individus dans une bulle fatale, pour le coup détachée de son océan civilisé. Ce magasin devait être une cachette pour la nuit, à la fois insonorisée et coupée du reste du monde – une sorte d’œil du cyclone au milieu d’un amas de sirènes hurlantes. Ce sera finalement un piège doublé d’un gigantesque décor mental, structuré sur plusieurs étages, où la moindre action (monter, descendre, manger, s’habiller, etc…) équivaudra à embrasser une mécanique de surplace. A l’instar du centre commercial du Zombie de George Romero, ce grand magasin sert donc ici de révélateur pour ces filles et garçons en perdition, cristallisant de plein fouet un véritable royaume de l’artifice et du matérialisme qui leur appartient. Tout devient possible : enfiler des vêtements de luxe, conduire un kart à travers les rayons, engloutir en toute liberté de la nourriture hors de prix, ou même se maquiller afin d’imiter Shirley Bassey chantant My Way (jolie parenthèse onirique).

La « vie de rêve » qui les aveugle est ici condensée dans son relief le plus clinquant, le plus vain. Le bonheur n’est ici qu’illusoire, tant les éléments environnants ne cessent de renvoyer chaque membre du groupe à son propre dérèglement intérieur. L’idée du double est alors introduite, mettant les jeunes en corrélation avec les mannequins sans visage qui peuplent les rayons et servant ainsi de miroir pour refléter leur image insoupçonnée, chose recyclable (au mieux) ou enveloppe néantisée (au pire). Totalement largué entre un désir de destruction irraisonné et une peur de mourir toujours plus croissante, chacun ne peut plus espérer passer inaperçu, et encore moins sortir à l’extérieur. Le temps d’un gros plan déchirant sur un adolescent récupérant soudainement son innocence d’enfant, un cri se répétera alors en boucle pour clôturer le film : « Aidez-moi ! ». Trop tard pour inverser la logique des choses, mais la lucidité naissant de ce plan final fait l’effet d’une déflagration. L’émotion qui en surgit s’avère même identique à celle qui irriguait le final désespéré de L’enfer des armes de Tsui Hark, autre film mémorable sur trois jeunes apprentis terroristes qui, en cherchant à s’émanciper d’un système oppressant par le biais d’une série d’attentats, subissaient in fine les terribles conséquences de cette réaction extrême.

D’un titre original pour le moins gratiné (Paris est une fête, logiquement abandonné en raison du contexte), Bonello aura finalement choisi d’emprunter son titre à un album du chanteur australien Nick Cave. Or, la connexion la plus directe – d’ailleurs confirmée par Bonello lui-même – reste Glamorama, roman phénoménal de Bret Easton Ellis qui visualisait déjà une approche abstraite et mentale du terrorisme (on y découvrait un groupe de top models en guerre contre le monde marchand qui les avait formatés). D’une certaine manière, toute l’abstraction qui régit aujourd’hui le dédale narratif de Nocturama était déjà filtrée à travers les mots d’Ellis, avant tout témoin d’un univers où le matériel dicte sa loi à l’organique et où la conscience de l’individu reste corollaire d’une forme soudaine de manifestation physique, aussi inconsciente puisse-t-elle être. Ce film, le plus habité et le plus abouti de Bonello, nous hante durablement, autant par le caractère terrassant de sa mise en scène que par les effets secondaires du vertige contemporain qu’il a su si bien exprimer. Et même si la plupart des interrogations qu’il installe restent en suspens longtemps après la projection, aborder un thème aussi délicat avec un tact aussi suprême est signe de talent autant que de courage. La France a peut-être peur, mais son cinéma, lui, n’a décidément peur de rien.

1 Comment

C’est vraiment un film qui m’a saisie. Un film tragique à la superbe mise en scène qui fait réfléchir sur le profond malaise de notre monde consumériste,un monde où modernité se conjugue avec mal de vivre et désillusion, parfois jusqu’à l’irrémédiable. Ces jeunes gens si différents de par leur origine et dont on ne sait vraiment ce qui les a reliés pour former de groupe soudé dans ce but ultime de révolte sont d’une émouvante fragilité dans leur détermination. J’y vois une recherche de l’extrême comme défense contre l’angoisse face à ce monde moderne chaotique empreint de désenchantement.Une jeunesse désarrimée. dans l’abîme d’un monde sans sommation. Très bel article .