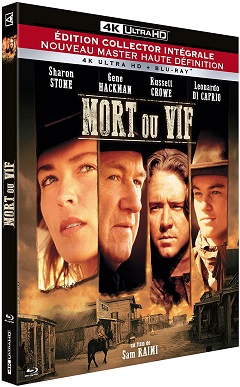

REALISATION : Sam Raimi

PRODUCTION : TriStar Pictures, Indieprod Films, Japan Satellite Broadcasting

AVEC : Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Pat Hingle, Keith David, Lance Henriksen, Gary Sinise, Roberts Blossom, Tobin Bell, Kevin Conway, Mark Boone Junior

SCENARIO : Simon Moore

PHOTOGRAPHIE : Dante Spinotti

MONTAGE : Pietro Scalia

BANDE ORIGINALE : Alan Silvestri

ORIGINE : Etats-Unis, Japon

TITRE ORIGINAL : The Quick and the Dead

GENRE : Action, Western

DATE DE SORTIE : 21 juin 1995

DUREE : 1h47

BANDE-ANNONCE

Synopsis : John Herod règne tel un tyran sur la petite ville de Redemption, où se tient chaque année un tournoi de duels à mort à l’issue duquel la somme de 123 000 dollars est promise au meilleur tireur. Jusqu’ici, Herod a toujours empoché la récompense lui-même. Mais lorsque Ellen, une mystérieuse inconnue, déclare vouloir participer à la compétition, les événements prennent une tournure inattendue…

Sous l’impulsion d’une actrice-productrice aussi inspirée qu’impliquée, Sam Raimi signe une anthologie baroque et iconoclaste du western, shootée et stylisée comme une BD. Son meilleur film, de très loin.

Tout bide commercial qu’il fut à sa sortie en 1995, Mort ou vif aura néanmoins permis de démontrer plusieurs choses a posteriori. D’abord que le western était alors potentiellement en train d’agoniser, ne misant que sur l’étalage de ses propres clichés ou sur des relectures décalées à côté de la plaque (vous connaissez Belles de l’Ouest ?) après avoir vidé trop souvent le chargeur de son colt. Ensuite que Clint Eastwood avait peut-être mis cartes sur table avec Impitoyable trois ans plus tôt, signant de facto le post-scriptum définitif du western, entre ambiguïté dramaturgique et atmosphère funèbre. Enfin qu’il valait peut-être mieux laisser le genre prendre la poussière au grenier pendant quelque temps, histoire d’attendre l’arrivée d’autres cinéastes conquérants à l’œil aiguisé, de Tommy Lee Jones (Trois enterrements) à Quentin Tarantino (Django Unchained) en passant par Jan Kounen (Blueberry) et les frères Coen (True Grit). Quant à la position même de Sam Raimi sur l’échiquier artistique du western, c’est peu dire qu’elle reste encore aujourd’hui des plus réjouissantes. Pas tant en raison du vivier cinéphile du bonhomme sur un tel genre, et pour cause : au moment de la sortie française de Mort ou vif, Raimi avouait n’avoir pas encore vu Il était une fois dans l’Ouest (il reprochera d’ailleurs peu après à son scénariste d’en avoir copié l’idée du flashback durant l’écriture !), juger La Horde sauvage vieillot et Vera Cruz poussif, tout en ayant Le Trésor de la Sierra Madre comme film préféré. Ces goûts très variés ne pèsent en fait pas bien lourd au regard du style cinématographique qui est le sien, en général rattaché au registre horrifico-fantastique et que d’aucuns qualifient de pont tangible entre Chuck Jones et Alfred Hitchcock (mouais, si l’on veut…). Changer de cadre et d’univers le temps d’un film tout en gardant son style intact aura permis à Raimi de mouiller sa chemise pour un résultat qui tranche radicalement avec tous ses autres films. Pour le meilleur.

D’entrée, prenons le (gros) risque d’être en porte-à-faux avec une large partie de la sphère cinéphile, depuis bien longtemps acquise à la cause d’un cinéaste culte que l’auteur de ces lignes n’a hélas jamais porté en haute estime – c’est un énorme euphémisme ! Entre du slapstick gore aussi Z dans sa facture que lardé de loopings ostentatoires (oui, on parle bien d’Evil Dead), du super-héros qui se la joue sérieux dans un emballage proche du cartoon caricatural (oui, on parle bien de l’homme-araignée) et des parenthèses auteurisantes qui copient en pire ce qui a déjà été fait en mieux (oui, on parle bien d’Un plan simple et de Pour l’amour du jeu), le tableau n’a rien d’enthousiasmant. Pire : on sent généralement moins chez Raimi la patte d’un solide artisan que celle d’un mauvais pasticheur, prompt à railler par un humour grotesque ce qui n’a pas besoin de l’être et à abuser de la subjectivité de sa caméra pour faire preuve d’un sadisme insensé envers ses personnages. A titre d’exemple, voir les protagonistes d’Evil Dead et de Jusqu’en enfer en baver des ronds de chapeaux non-stop, qui plus est tout au long d’un calvaire aussi gratuit que dépourvu de la moindre logique, a le chic pour susciter davantage la grimace que le fou rire teinté de flippe. Si l’on doit lire là-dedans les signes d’un décalage voulu par rapport aux stéréotypes du cinéma de genre, un petit comparatif avec le style des frères Coen (avec qui Raimi a déjà fait un bout de chemin) suffit à clore le débat. En effet, l’ironie et l’humanisme propres aux géniaux créateurs de Fargo savent conférer un relief insoupçonné à une humanité outrancière qui s’enferme dans la bêtise, la cruauté ou la détresse, là où Raimi jouit de jouer les sales gosses cyniques et ricaneurs avec des figurines qu’il s’acharne à persifler ou à violenter. Parenthèse divine à plus d’un titre, Mort ou vif aura fort heureusement changé la donne en permettant au style borderline de Raimi de trouver un parfait point d’ancrage. Plus question de pasticher un genre, mais au contraire d’en revisiter l’imagerie à des fins aussi bien fétichistes que postmodernes, d’en élever et d’en enrichir les clichés au lieu de les rabaisser et de les vider de leur sang.

Récemment, avec le psychotrope Double Team de Tsui Hark, on évoquait un prototype de film d’espionnage postmoderne qui condensait et compressait toute la quincaillerie codifiée du genre dans sa scène d’intro pour mieux en réinventer ensuite la grammaire sur un mode… disons… bigarré. C’est un peu l’effet que Mort ou vif procure vis-à-vis du western, à ceci près que la compression des codes du genre s’effectue à l’échelle d’un film entier, tel un baroud d’honneur visant à orchestrer le mariage (mieux : le duel) entre le western spaghetti (celui de Sergio Leone, iconique et maniéré) et du western américain (celui de Sam Peckinpah, brutal et ambivalent). A première vue, tout semble reposer sur une synthèse assumée des figures matricielles du genre. S’y côtoient ainsi des réminiscences de Django, de Winchester 73 (un tournoi entre plusieurs cowboys à la gâchette facile), d’Il était une fois dans l’Ouest (une vengeance motivée par un trauma d’enfance à base de pendaison) et de L’Homme des hautes plaines (un ange exterminateur refait le portrait d’une ville de l’Ouest gangrenée par la corruption). Sans parler de toute la quincaillerie du genre que Raimi duplique et magnifie par un fétichisme hors pair : les matières (le cuir et l’acier), les couleurs (le ciel, le soleil, la terre), les accessoires (revolvers, munitions, holsters, éperons, chaînes, fouets…), les décors (saloon, bordel, hôtel, cimetière, plaines…) et les thématiques (pouvoir, vengeance, rédemption…). L’idée d’inverser le rapport d’échelle entre l’humain et son accessoire (le premier perd ici très souvent l’honneur du close-up au profit du second) ajoute encore à la dimension purement ludique de l’ensemble. Cela dit, vu le panorama ultra-codifié que l’on vient de décrire, où peut-il y avoir du neuf à dégainer ? Question d’angle et de regard, donc d’incarnation et de mise en scène.

Le choix d’une femme comme personnage principal vaut la peine que l’on commence par là. L’irruption d’un tel personnage en tant qu’épicentre du récit et de l’action tranche en effet avec plusieurs décennies de schémas virils et masculinistes propagés par le western. Aussi sensuelle au premier regard que redoutable au premier tir, Ellen (Sharon Stone, également productrice du film) a de quoi renvoyer Calamity Jane à la crèche, et se fait ici d’autant plus le vecteur d’un féminisme limpide que certains personnages secondaires – notamment une petite fille violentée et prostituée par son propre père – entretiennent eux aussi cette lecture. Il en va de même pour tous les autres seconds couteaux du film, fuyant la caricature grossière qu’ils ont l’air d’incarner au premier abord pour révéler un double fond très stimulant, tels des clichés soudain revisités par le cadre et revigorés par l’action. Ainsi donc, l’inversion des rôles fonctionne à plein régime dès lors que les caractères se croisent et se provoquent en duel. Le prêcheur non-violent (Russell Crowe) se révèle être un ex-pistolero qui mouline du colt avec la dextérité d’un Lucky Luke. Le jeune cowboy surdoué et frimeur (Leonardo DiCaprio) peine à cacher le besoin de reconnaissance qui le taraude et qui lui sera finalement fatal. Un énigmatique sergent qui participe au tournoi (Keith David) est en réalité un tueur d’élite engagé par la ville pour éliminer le despote qui la contrôle. Le croque-mort de rigueur (Roberts Blossom) donne toujours l’impression de s’attacher plus aux vivants qu’aux morts, en plus d’avouer au détour d’une scène-pivot son ancien statut de sage-femme à la naissance d’Ellen. Sans parler de l’apparition – ô combien gratinée ! – des deux « menaces » de l’intrigue. La première n’est qu’un leurre alimenté par une posture inquiétante à l’entrée d’un saloon – Lance Henriksen singe alors une fausse aura d’antagoniste vicieux qui se verra humilié et dégagé à la fin du premier tiers. La seconde est une réalité mythologique pour le coup déformée – Gene Hackman duplique sa prestation de shérif cruel d’Impitoyable en lui ôtant tout qu’elle pouvait avoir d’ambigu et de nuancé.

Le jeu sur la citation et le décalage formel auquel s’adonne Sam Raimi obéit au même principe de déformation. Certes, sur les réminiscences que l’on évoquait plus haut, il n’y a pas de quoi grimper au rideau : d’un côté, le montage parallèle du flashback traumatique et de la vengeance concrétisée s’impose en révérence avouée au climax du chef-d’œuvre de Sergio Leone (c’est kif-kif), et de l’autre, la ville corrompue de L’Homme des hautes plaines ne subit pas ici un grand coup de peinture rouge sang mais un bon gros dynamitage des familles en guise de bouquet final (c’est presque kif-kif). Il faut en réalité attendre une courte réplique du personnage joué par Leonardo DiCaprio pour prendre la mesure de la stratégie de Sam Raimi : « Un duel c’est dans la tête, pas dans les mains ». Message reçu : c’est la caméra qui parle, qui incarne le vertige des sens et des enjeux, avec un art consommé de l’excentricité visuelle. Cette stratégie s’organise ici en deux temps, presque à la manière d’un duel (préparer d’abord, dégainer ensuite). Premier temps : un scénario riche en consonances symboliques et bibliques (le méchant s’appelle Herod, la ville s’appelle Redemption), installé dans un décor qui n’est pas là juste pour « faire décor » (l’imposante demeure d’Herod est à deux doigts d’évoquer la maison de Psychose), avec un tournoi de duels qui sert avant tout de prétexte. L’idée d’installer un vrai suspense sur toute la durée du tournoi sentait le piège à plein nez, tant le principe même du duel a quelque chose de répétitif (donc de lassant) et l’issue de chaque duel se devine comme le nez au milieu de la figure (on sait à l’avance, en fonction de la tête d’affiche la plus importante, qui sera encore debout une fois le coup de feu tiré). Raimi évite brillamment ce double piège en suivant la logique originelle du scénariste Simon Moore : élaborer ce tournoi comme un casse-tête théorique où l’on redessine les codes, les caractères et les paris à chaque fois qu’une « phase d’attente » prend place entre les affrontements au tir. C’est là le second temps de la stratégie de Raimi : la véritable action de Mort ou vif se déroule entre les duels, ces derniers n’étant alors plus que des pauses épicées au sein du récit, gavées de pirouettes techniques et d’effets visuels parfaitement agencés.

La répétition que l’on redoutait plus haut est d’entrée évacuée par un principe malin de montage musical, isolant les postures des acteurs et les indicateurs utiles (une horloge en marche, un tableau des scores) sur un fond noir, autant pour mesurer l’écoulement des premières phases du tournoi que pour figer chaque composante du récit dans tout ce qu’elle peut avoir d’iconique – la scène a valeur de catalogue de l’imagerie westernienne. En revanche, dès qu’il s’agit de mettre en scène le duel en tant que tel et dans sa durée propre, Raimi déploie un éventail quasi infini de fulgurances baroques. La règle est simple : chaque scène ne doit jamais chercher à copier la précédente et les effets de style qui la caractérisent doivent être en adéquation parfaite avec l’enjeu (ou la dichotomie caractérielle) du face-à-face. Là-dessus, tout y passe. Des (dé)cadrages sophistiqués, pour ne pas dire carrément acrobatiques, accrochés parfois au canon d’un flingue, usant d’une contre-plongée créant un faux effet de grand angle (l’insigne de shérif au sol paraît presque plus grande que le shérif qui tient debout !), ou capturant le tireur à travers un trou béant dans le crâne de son adversaire (un plan qui a l’air de sortir d’Evil Dead !). Des zooms avant et des travellings compensés qui accélèrent leur crescendo à mesure que l’horloge s’apprête à sonner. Un joli effet de double focale qui relie l’enjeu central au premier plan et la cible à abattre à l’arrière-plan. Des plans-séquence à foison pour traduire le schéma interne d’un personnage en mouvement (un bordel topographié dans son intégralité par une Ellen à la recherche de quelqu’un) ou fluidifier des actions qu’un western classique aurait saucissonné via un découpage trop abrupt (une traque + une bagarre + une fuite + un meurtre à distance = un simple panoramique devant l’entrée du saloon !). De somptueux jeux sur l’ombre et la lumière qui injectent de la distorsion surnaturelle au détour d’un plan : difficile de ne pas interpréter ce trou de balle qui traverse Herod à la fin comme une sorte de « jugement divin », commis par une amazone vengeresse digne du cowboy fantôme de L’Homme des hautes plaines (« Tu es morte depuis ton enfance, tu as encore plus peur de vivre »). Bref, un torrent d’idées de mise en scène qui servent le récit et la dramaturgie au lieu de les supplanter en leur faisant courber l’échine.

Last but not least, comme point culminant de cette anthologie baroque et iconoclaste du western, Sam Raimi va jusqu’à balancer la carte maîtresse de la mise en abyme en guise de climax, via un simulacre de mort avec faux sang, complices en embuscades et émotions jouées avec finesse. Idée géniale qui permet ainsi à Mort ou vif de s’ouvrir lui-même à sa triple nature (hommage sincère, relecture décalée et commentaire postmoderne), et à son cinéaste de prolonger à sa façon le geste terminal opéré par Clint Eastwood sur Impitoyable. Le western, aussi fatigué soit-il, prend ici acte de ses figures les plus usées et tire temporairement sa révérence en faisant entrer sa mythologie dans une nouvelle dimension, faite de motifs et de fétiches amplifiés et modernisés par le regard d’un néo-esthète. Et le style de Sam Raimi, pour le coup débarrassé de sa lourdeur parasite, atteint ainsi son équilibre optimal entre la quête du « plan qui tue » et le mash-up de codes préexistants. Bilan de ce tournoi de duel entre un genre et un auteur : la parodie et la caricature se sont fait dessouder dès les premières poules, les reliques et les stéréotypes ont mordu la poussière à la queue leu leu jusqu’au dernier carré, et c’est un Far West shooté et stylisé comme une BD qui ressort vainqueur. Sacré colt, vraiment.

Test Blu-Ray

Oublié le blu-ray édité par Sony il y a déjà treize ans et dépourvu du moindre bonus ! Issu d’un master 4K de très haute tenue et tiré du négatif original, ce nouveau pressage HD de Mort ou vif atteint un très haut niveau en matière de propreté et de définition, avec une absence totale de bruit vidéo (à peine un petit grain par-ci par-là, sans doute dû à la pellicule 35 mm d’origine) et une profondeur de champ à toute épreuve. On peine même à croire que le film a déjà pas moins de vingt-sept ans au compteur ! Un régal pour les mirettes du début à la fin, surtout quand on sait que la plus grosse difficulté sur le pressage numérique d’un tel film consistait à garder l’équilibre entre les ambiances nocturnes, les cadres solaires et les flashbacks au contraste désaturé. Verdict identique du côté des pistes sonores DTS-HD, toutes deux parfaitement identiques en VF et en VO, soutenant à part égale les dialogues, les coups de feu et la musique d’Alan Silvestri. A noter que l’éditeur propose ici la version intégrale du film, qui réintègre ainsi la « scène chaude » entre Sharon Stone et Russell Crowe. Une scène qui avait été biffée du montage américain, mais dont l’utilité réelle à la narration reste toutefois très discutable.

Le contenu éditorial est ici de premier choix, même s’il est utile de conseiller la lecture des bonus après visionnage du film (les spoilers sont ici légion). D’entrée, on ne s’étonnera pas de retrouver deux membres de la team de Capture Mag parmi les intervenants. D’abord parce qu’on les sait déjà acquis à la cause de Sam Raimi, ensuite parce que ces critiques ne cessent de tourner en boucle autour des mêmes cinéastes de genre estampillés 80-90’s qui ont marqué leur cinéphilie au fer rouge. Il n’en demeure pas moins que Julien Dupuy et Stéphane Moïssakis déploient ici une expertise tout bonnement hallucinante pour analyser toutes les caractéristiques d’écriture, de production et de réalisation de Mort ou vif, et ce sur pas moins de cinquante minutes de discussion croisée. On aurait juste aimé qu’ils abusent un peu moins des « Ce qui est intéressant… », car ce bonus en est gavé jusqu’à l’explosion ! Les deux compères reviennent tout de suite après pour un exercice habituel des intervenants sur les Blu-ray édités par L’Atelier d’images, à savoir l’analyse d’une séquence. L’honneur revient ici au duel crucial entre Leonardo DiCaprio et Gene Hackman, pour le coup décortiqué sous l’angle du vertige filmique, de la question du point de vue, des non-dits entre les personnages et d’un style narratif qui trouve ici sa synthèse la plus évidente. Là encore, un must-see de premier choix pour saisir l’extraordinaire richesse de la mise en scène de Raimi.

Enregistré en audio conférence pendant vingt bonnes minutes, le scénariste Simon Moore commence par évoquer sa principale motivation en tant que scénariste : aborder des univers auxquels il ne connait rien afin de pouvoir se les approprier et y inclure son point de vue, et ce le plus loin possible des schémas hollywoodiens classiques. D’où son travail sur Mort ou vif qui aura consisté à rendre le western « fun et contemporain », et sur lequel il revient avec moult précisions, allant de la justification de tous ses choix d’écriture jusqu’à sa propre réponse aux critiques reçues par le film. Un making-of lilliputien (qui tient davantage de la bande promo qu’autre chose) et sept petites scènes coupées en SD upscalée ont enfin valeur de remplissage, fermant la marche d’une édition de très grande qualité qui saura satisfaire aussi bien les fans que les néophytes.

>>> Informations et précommande sur le site de L’Atelier d’images