Retrouvez notre dossier consacré au festival de Cannes 2011

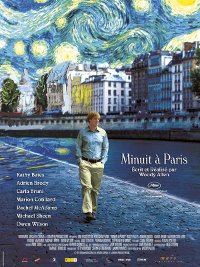

Ne l’oublions pas : Woody Allen est mordu de Paris depuis bien longtemps. Il raconte que lors du tournage de son tout premier film, Quoi de neuf, Pussycat ? de Clive Donner (1965), où il jouait un rôle secondaire, il profitait de tout le temps qu’il avait pour flâner dans les rues de la capitale. Déjà en 1996, il y situait un pan de sa comédie musicale Tout le Monde dit I love you, autant qu’à New York et Venise. Tout au long de la décennie passée, il a été question pour lui d’un tournage parisien, projet abandonné à plusieurs reprises du fait de coûts trop élevés. Il ne cesse de le répéter : c’est ce même problème de coût qui le dissuade depuis quelque temps de tourner à Manhattan, et c’est donc avec plaisir qu’il reçoit les budgets, la liberté et l’enthousiasme que lui offrent des producteurs européens depuis quelques années. Depuis Match Point (2005) qui inaugure une série de films situés à Londres, il n’a tourné à New York que Whatever works (2009), opus qu’on ne peut s’empêcher de percevoir comme une régression momentanée, ne serait-ce que parce que le scénario en avait été écrit trente ans plus tôt, à l’époque de Manhattan (1979). Après Londres et Barcelone et avant Rome, Allen fait logiquement étape à Paris dans sa tournée européenne. Et cette fois-ci, le cinéaste n’a plus à répondre aux exigences narratives d’un film choral comme dans Tout le Monde dit I love you, il prend le temps de saisir réellement la ville, ou tout au moins d’exprimer une vision subjective qu’il en a. Le projet a fait pas mal jaser chez nous. Qu’allait devenir Paris à travers l’objectif du cinéaste new-yorkais ? Qu’est-ce qu’il lui prenait de faire jouer les figurantes à la Première Dame de France ? Qu’est-ce que c’était que cette bande-annonce plus futile qu’aucune autre d’un opus du réalisateur ? Les premières minutes, où se succèdent des plans de la ville sur une musique de Sidney Bechet, ne semblent que confirmer le fait que le réalisateur ait voulu jouer à fond la carte du cliché. Dans le Paris de Woody Allen, très « carte postale », on vit aussi bien que Vicky et Cristina à Barcelone, les bords de Seine, les jardins, les monuments et les terrasses de café baignent dans une lumière ocre, mordorée, les cinémas nous appellent de toute part et les bois verdoyants de Ginevry, qui ont tant inspiré les impressionnistes, sont « à une demi-heure du centre-ville » comme le dit le personnage principal joué par Owen Wilson.

Gil (Owen Wilson donc) et Inez (Rachel McAdams), un couple de jeunes Américains, ont prévu de se marier à l’automne et passent quelques jours à Paris, accompagnant le père de la jeune femme dans un voyage d’affaires. Les sorties de leur luxueux Hôtel Bristol, situé rue du Faubourg St-Honoré, sont planifiées : elles correspondent à des préparatifs du mariage ou à des passages obligés pour tout jeune couple friqué qui compte s’installer prochainement à Malibu, comme le voudrait Inez, et avoir de la conversation lors des mondanités auxquelles il s’adonnera sûrement. Gil doit se coltiner Paul (Michael Sheen), le mari d’une amie d’Inez, moulin à paroles qui étale sans arrêt sa culture, historicise à l’année près chaque œuvre d’art que les deux couples (re)découvrent ensemble, parvenant à ébahir Inez mais ne laissant jamais le temps à un Gil frustré de s’approprier ce qu’il voit, d’en intérioriser la beauté. En présence de cet intellectuel pédant, la visite du Château de Versailles ne devient qu’une mondanité de plus, néanmoins traversée par des commentaires insipides au possible venant notamment de la part d’Inez – c’est là que paraît s’engouffrer l’ironie un brin écœurée d’Allen vis-à-vis de certains Américains. Les premières séquences surprennent en ce que le cinéaste y prend le décor parisien et ses motifs les plus éculés avant tout comme le catalyseur de la désagrégation du couple principal et des relations entre Gil et ses beaux-parents, horribles supporters du mouvement politique américain Tea Party, ultra conservateur, et que Gil ose dire composé de « démons pervers ». Autant dire qu’il ne tardera pas à se faire soupçonner de communisme ! La seule divergence des points de vue de Gil et de ses proches sur Paris suffit à figurer un fossé plus large les séparant. C’est dès lors que Gil réussira à se soustraire aux obligations mondaines que la magie de la Ville-Lumière pourra réellement opérer. Il rêve d’une autre vie que la sienne ? Aucun problème, un soir où il se promène seul dans les ruelles aux alentours de minuit, il découvrira un autre Paris, onirique et festif. Et comme à un certain stade il devient vraiment difficile de taire la folie du film que la bande-annonce, finalement pas si sotte que ça, dissimulait habilement, on révèlera ici des éléments que quiconque n’ayant pas vu le film ferait mieux de ne pas connaître…

La magie est souvent venue donner un coup de pouce aux intrigues des films de Woody Allen, y alimenter le comique, y renforcer l’onirisme, le propos sur l’évasion du carcan d’un quotidien ennuyeux ou sur la peur de l’au-delà : on se souvient des personnages que convoquait comme il le voulait le héros d’Annie Hall (1977), des fantômes de Comédie érotique d’une Nuit d’Eté (1982) ou de Scoop (2006), d’Alice (1991) volant au-dessus de New York, du Sortilège du Scorpion de Jade (2001). Minuit à Paris perpétue cela à ceci près que l’enchantement – aux deux sens du terme – émane ici d’une ville entière. Cette mise en scène de la capitale française comme une ville dotée de pouvoirs paraît excessivement naïve sur le papier. Pourtant, on se rend assez vite compte de l’opportunité narrative qu’elle constitue, bien plus stimulante qu’il n’y paraît. Un soir dans les ruelles parisiennes à minuit donc, Gil est invité à monter dans une voiture sortie d’un autre temps. Des années 1920 exactement, dans lesquelles le personnage finit par comprendre qu’il a été tout simplement transporté, comme par un pur caprice de l’espace-temps. Non, la soirée où il atterrit n’est pas une lubie d’un groupe d’amis bourgeois qui auraient décidé de tout faire à la manière des années folles ; non, le couple qu’il rencontre n’est pas aussi taré qu’il le croit : ce sont vraiment Scott et Zelda Fitzgerald (Tom Hiddleston et Alison Pill). Ernest Hemingway (Corey Stoll), croisé par hasard dans un bar, devient presque un ami et lui présente Gertrude Stein (Kathy Bates), grande prêtresse de la littérature et de l’art modernes. C’est dans son salon que Gil rencontre Adriana (Marion Cotillard), époustouflant modèle de tous les peintres d’avant-garde, à côté de laquelle sa fiancée paraît bien fade, pour ne pas dire carrément insupportable. De manière générale, ce passé-là s’avère bien plus séduisant, envoûtant mais aussi sexy que son triste présent de scénariste de séries TV tentant tant bien que mal d’écrire un roman, un vrai. Ce passé n’est pas seulement un refuge pour Gil qui y recueille des conseils pour son roman et en donne lui-même à de futurs grands artistes sur des œuvres que ceux-ci réaliseront effectivement et que lui a déjà vues (dans un passage assez fou, il inspire au jeune Buñuel L’Ange exterminateur de 1962 sans que celui-ci comprenne pourquoi les personnages sont enfermés dans la pièce, alors que c’est précisément ce mystère qui fondera toute la puissance de son film !), ce Paris des années 1920 n’est rien moins à ses yeux que l’Âge d’Or.

Et si l’on disait que le scénario parvient à devenir plus intéressant qu’il n’y paraissait au premier abord, c’est qu’Allen s’y permet toutes les extravagances pour aller au bout de son idée, assez bien trouvée : confronter les « âges d’or » respectifs de ses personnages en les y transportant de fait, et le faire à l’échelle d’une ville entière, qu’il résume symboliquement à un endroit, un quartier donné : le mythique Maxim’s de la Belle Epoque par exemple, où Adriana paraît prête à finir ses jours au côté de Lautrec et Gauguin, elle à qui les années folles paraissent bien peu attrayantes par rapport à ce Paris-là. C’est celui de Gigi (1958), l’une des plus célèbres comédies musicales de Vincente Minnelli où Leslie Caron, Maurice Chevalier et Louis Jourdan arpentaient les jardins des Tuileries et du Luxembourg, le Bois de Boulogne et les Champs-Elysées à une époque où, de l’avis de Woody Allen, la vie, l’énergie, la beauté et la culture étaient concentrées d’une manière inégalée dans la capitale française. Pour autant, le cinéaste ne cèderait pas, comme ses personnages, à cette tentation de vivre à une autre époque que la sienne. L’unité de lieu est ici combinée à une anarchie temporelle, lui permettant de mettre en lumière l’incompatibilité des subjectivités des protagonistes mais aussi de figurer par un enchâssement de situations concrètes ce mythe intemporel de l’Âge d’Or dans lequel se fourvoie chaque génération. Vivre à une autre époque que la leur ne procurerait aux personnages qu’un plaisir momentané, avant qu’une insatisfaction sempiternelle – un trouble plus profond qu’Allen attribue tout simplement à une absurdité de l’existence – ne les envahisse de nouveau. Comme You will meet a tall dark Stranger (2010), dont le titre VO révélait mieux le double sens profond que sa traduction française, Minuit à Paris convoque le thème qu’Allen développe discrètement mais sûrement depuis le début de sa fructueuse tournée européenne : cette quête de bonheur et de sens d’individus atomisés, en proie au fond d’eux-mêmes à la solitude, au désespoir, à la peur de mourir trop tôt, avant d’avoir trouvé ce qu’ils cherchent. Ce film-ci est moins réussi que les précédents du cinéaste, certainement parce qu’il devient vite répétitif, parce que les dialogues y sont moins percutants que ce à quoi Allen nous a habitué ou parce que le propos s’y voit trop lourdement explicité. Pour autant, on en ressort le cœur léger : la déclaration d’amour à Paris, « centre du monde » où chaque détail du décor renvoie à l’illusion d’un univers enchanté, au refuge d’une splendeur d’un autre temps, est empreinte d’une mélancolie communicative, et Allen laisse entrevoir un bonheur prochain de ses personnages. Quant à lui, il s’offre certainement une parenthèse enchantée à son désespoir, dans les rues parisiennes, sous la pluie (comme il aime) : profitons-en pour la vivre avec lui, elle risque d’être de courte durée…

Réalisation : Woody Allen

Scénario : Woody Allen

Production : Helen Robin, Stephen Tenenbaum, Letty Aronson, Jaume Roures

Photographie : Darius Khondji

Montage : Alisa Lepselter

Origine : USA

Titre original : Midnight in Paris

Date de sortie : 11 mai 2011

NOTE : 4/6

Retrouvez l’avis des autres membres de Courte-Focale dans nos Avis En Bref.

3 Comments

Minuit à Paris est un film léger et surprenant que j'ai beaucoup aimé. Moins dramatique que son précédent long métrage, ce film est une déclaration d'amour à la beauté parisienne. Les acteurs sont fantastiques, les décors sublimes, et le scénario inventif. Une bonne surprise.

Bien du plaisir à voir ce film… en effet, un visuel magnifique, des acteurs et actrices à contempler… et puis cette structure à ficelles, mais cela dit sans rien de péjoratif, en toute complicité avec le spectateur… comme plein de clins d'yeux…

Ficelle du conte, magie habituelle des 12 coups de minuit, cocher mythique ( ou chauffeur, c'est pareil ), magie du bijoux, du livre… l'objet adjuvant… la flûte enchantée, le sésame… et qu'on n'aille pas chercher plus loin ! Vous y avez cru quand vous étiez petits et que vous marchiez aux contes de fées, et aux citrouilles qui se transforment en carrosses, croyiez-y encore, the film must go on…

Rituels de passage, revenir au même endroit, à la même heure, chez la même Gertrude Stein…

Et puis clins d'yeux à ses propres rituels, l'ordinaire plaisir des Woody Allen que ces allusions à son propre univers : le valium, la peur de mourir, le snobisme des riches américains… et ce "ils n'ont même pas d'antibiotiques !!" qui casse tous les Âges d'Or…

Woody Allen continue à tourner autour d'une de ses célèbres citations :

"Bien que je ne crois pas à une vie future, j’emporterai quand même mes vêtements de rechange et un peu d’argent de poche. Partout où l’on va, l’argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières."

J'ai beaucoup aimé ce nouveau Woody Allen. Il a su parfaitement allier humour et émotions à travers son film… Le scénario est bien écrit et le jeu d'acteurs et excellent. On peut enfin voir Owen Wilson dans un autre rôle que le "gros lourdo de première".

J'ajouterai tout de même que le film est à voir en VO pour admirer le jeu qu'il y a avec les différents accents…