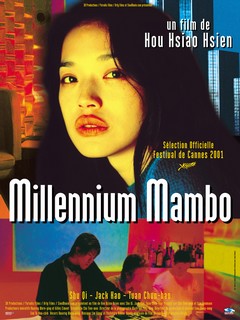

REALISATION : Hou Hsiao-Hsien

PRODUCTION : 3H Productions, Océan Films, Orly Films, Paradis Films, SinoMovie.com

AVEC : Shu Qi, Jack Kao, Tuan Chun-Hao, Niu Doze, Chen Yi-hsuan, Jun Takeuchi

SCENARIO : Chu Tien-wen

PHOTOGRAPHIE : Ping Bin Lee

MONTAGE : Liao Ching-Song

BANDE ORIGINALE : Yoshihiro Hanno, Lim Giong

ORIGINE : France, Taïwan

TITRE ORIGINAL : Qian xi man po

GENRE : Drame

DATE DE SORTIE : 31 octobre 2001

DUREE : 1h59

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Vicky est une jeune femme partagée entre deux hommes, Hao-hao et Jack. Le soir, elle est employée dans une boîte de nuit pour aider financièrement Hao-hao qui est au chômage. Hao-hao la surveille en permanence, qu’elle travaille ou non. Il vérifie ses comptes, ses factures de téléphone, les messages sur son portable et même son odeur, contrôlant ainsi ce qu’elle fait en son absence. Vicky ne le supporte plus et décide de le quitter pour se réfugier chez Jack…

Jusqu’ici peintre sensible de la jeunesse taïwanaise, Hou Hsiao-Hsien aura mis les cinéphiles à genoux au début du 3ème millénaire avec le météore noctambule Millennium Mambo. C’est son chef-d’œuvre.

L’auteur de ces lignes ne va pas y aller par quatre chemins : les films les plus intéressants – et potentiellement les plus grands – sont moins ceux qui incitent à adopter un état passif on ne peut plus sécurisant que ceux qui invitent à se délester de tout repère. Ne plus savoir si l’on aime ou pas, ne plus être sûr d’avoir saisi ou pas, ne plus se croire au-dessus de l’œuvre dont on vient de s’imprégner. Et surtout, ne plus avoir de certitudes sur la fonction intrinsèque de cet incontrôlable flot d’images qui caractérise notre art préféré – épouser un certain état du présent ou fuir à tout prix la notion du temps ? Par analogie avec l’effet de la salle obscure, il y a cette idée d’une expérience vécue dans le noir où l’obscurité aurait une fonction immersive autant que libératrice, invitant à larguer les amarres le temps d’une heure et demie ou plus, loin et proche du présent, loin et proche de l’irréel. Voir un film serait un dialogue effectué avec le passé (ce que l’on voit disparaît d’une seconde à l’autre) mais conjugué au présent (ce que l’on voit est vécu en temps réel) : ce serait donc ça, l’idée ? Face au film dont il va être question ici, c’est en tout cas vital de démarrer ainsi. Parce qu’avec Millennium Mambo, à la fois zénith d’une filmo parfaitement cohérente et manifeste d’une modernité cinématographique inédite, Hou Hsiao-Hsien opère un geste radical hors du commun, capable de solliciter et de combler nos cinq sens, d’orchestrer la fusion implicite de l’intellect et du sensitif, de réunir sous un enveloppant halo bleuté les adeptes de l’auteurisme triomphant et les archéologues d’émotions rares, et surtout, d’exploiter le caractère mouvant et mémoriel d’une scène (est-ce du vécu ou du fantasmé ?) pour dénuder les multiples niveaux de virtualité du cinéma. Un chef-d’œuvre en valant un autre, ne soyons pas frileux à l’idée de le placer à côté du Mulholland Drive de David Lynch : concurrents de la cuvée cannoise 2001 (où ils ont reçu un prix chacun), concurrents des sorties ciné de l’automne 2001 (où ils ont reçu un accueil royal), mais surtout locomotives vibrantes d’un art avant tout libre et fantasmatique, tourné vers le nouveau millénaire, qui (se) vit et qui (se) transforme.

On était déjà revenu un peu plus en détail sur l’art infra sensible de Hou Hsiao-Hsien (HHH pour les intimes) à l’occasion de la sortie du sublime The Assassin, sorte de wu xia pian terminal qui épurait au maximum la matière narrative du genre et ses velléités d’action pure au profit d’une peinture elliptique des sentiments, réussissant à faire se rejoindre le geste tranchant d’un sabre avec le tracé lancinant d’un pinceau. C’est que tout genre codifié, tout scénario tombé entre les mains de ce cinéaste taïwanais était dès lors destiné à subir un traitement de choc, passant du bloc narratif et explicatif au pur trip esthétique et sensuel, à grands renforts de choix formels ô combien radicaux et de plans-séquences incroyablement composés. Les uns restaient pantois d’admiration, les autres hurlaient leur ennui à chaque raccord de plan : ça se passe comme ça chez HHH, venez comme vous êtes. Sans jamais se délester de ce style à double détente, Millennium Mambo changeait quelque peu la donne sur tout le reste. Signalons d’abord que le cinéaste, souvent désireux d’enregistrer les doutes et le désespoir de la jeunesse taïwanaise via des blocs de pellicule contemporaine (citons Les Garçons de Fengkuei ou Poussières dans le vent), optait cette fois-ci pour une troublante narration conjuguée au plus-que-parfait. Dès l’inoubliable scène inaugurale, magnifiant dans un superbe ralenti la marche d’une jeune fille frêle, Vicky, chevelure d’ébène au vent, dans un tunnel à arcades nimbé de lumière fluo, une voix off a tôt fait de nous murmurer l’indice suprême : « C’était il y a dix ans déjà, en 2001… ». On est dans le futur, donc. Ce que l’on voit a déjà eu lieu, donc. Mais si tout ce qui succède à cette scène d’introduction appartient au passé, qu’en est-il de cette intro ? Fragment de l’année 2001 ou trace unique de l’année 2011 ? Et pourquoi Vicky, démarche dansante et regard tourné vers l’horizon, regarde de temps en temps par-dessus son épaule, fixant ainsi la caméra qui la suit ?

Le fait qu’elle parle d’elle à la troisième personne laisse à penser qu’elle est déjà devenue une autre, et que ce qui va suivre consiste à dévoiler ce qu’elle désirait avant cette transformation : passer le temps chez elle ou en boîte de nuit, quitter son petit ami jaloux (vers lequel elle reviendra sans cesse, « comme envoûtée, comme hypnotisée ») et surtout refaire sa vie, sur fond d’un troisième millénaire aussi riche de promesses que de désillusions. En cela, HHH nous donne à croire que cette histoire, bloc de présent qui appartient au passé, a déjà pris fin quand le film démarre. Nulle autre art que le cinéma peut se prévaloir de rendre toujours plus tangible la sensation du temps qui s’enfuit, d’aiguiser notre prégnance d’un temps présent revisité en passé, d’amplifier la mélancolie propre à la fonction même du cinéphile (toujours amené à voir des fantômes sur un écran). C’est par la voix off que HHH réussit d’entrée à nous ensorceler : celle-ci, en plus de jouer double jeu avec les images (bye-bye la paraphrase), devient ici vectrice du souvenir, soulignant le double lien à tisser avec le passé – s’en éloigner ou s’en rapprocher – et osant même parfois anticiper des situations que l’on ne découvrira qu’en aval du récit. En somme, cette douce méditation en fond sonore a un effet sélectif, stimulant, terriblement apaisant dans la mesure où le cinéaste s’acharne à détruire tout ce qui pourrait ressembler au début d’une action. De par l’inaction ambiante qui semble en découler, on peut ainsi être amené, en fonction de son état du moment, à somnoler devant le film, risquant ainsi d’en rater des bribes. Or, ce n’est pas un problème en soi, car le film tout entier fonctionne sur cet état de semi-somatisation, refuse la narration schématique au profit d’états d’âme et de corps en ivresse, et laisse une impression suffisamment forte dans la tête pour épouser les contours d’un rêve. Ainsi, même en ayant perdu le fil du récit, on pense en avoir rêvé le trajet, téléguidé par le court-circuitage nerveux et le lâcher-prise sensoriel. Ce film-là, on le vit plus qu’on ne le voit. Un futur antérieur qui devient le nôtre.

Ce principe narratif à base d’ambiances sensuelles et de blocs de temporalité était déjà celui qui caractérisait Les Fleurs de Shanghai, cet autre grand film opiacé qui pesa très lourd dans la renommée glorieuse de HHH en Europe. Pour autant, jamais le cinéaste n’avait fait montre d’une telle adéquation entre le contenu et le contenant. Certes parcouru par une valise de dialogues assez sommaires (mais malgré tout utiles pour saisir les interactions entre les personnages), l’environnement visuel et sonore de Millennium Mambo fonctionne selon un principe de répétition et de va-et-vient, d’abord musical (de l’ambient flottante à la techno pulsative), ensuite spatial (de l’appartement exigu de Vicky au night-club survolté où elle travaille), enfin sentimental (de Hao-hao, le boyfriend jaloux et dominateur, à Jack, le gangster minéral et protecteur). L’enjeu central du récit – une jeune femme tiraillée entre deux hommes – n’est ici qu’un prétexte à nourrir une immersion nyctalope où le temps se consomme et se consume sous les néons et les beats électroniques. Le trop-plein d’alcool, de drogue et de sommeil dans lequel Vicky se noie à loisir est certes un moyen pour elle de combler l’ennui et le vide, mais le spectateur, envoûté jusqu’au bout par le pouvoir d’attraction de cette galaxie noctambule, a tôt fait d’adopter le biotope de cette fleur (de nuit), éclairée et élevée en boîte (de nuit) telle une créature en état de mutation dans un vivarium. Clos sur lui-même, l’univers de Vicky n’est pourtant pas privé d’échappées à l’air libre. Il y en aura deux, pour ainsi dire : d’abord un village minier du nord du Japon, enveloppé sous la neige et marqué par la présence d’un festival de cinéma local ; ensuite un Tokyo diurne et glacial que HHH explorera à nouveau quatre ans plus tard dans la partie contemporaine de Three Times. Presque des parenthèses qui trouent le récit stroboscopique, renforçant davantage la sensation d’un cinéaste qui joue plus que jamais au chat et à la souris avec nous sur la notion du temps qui s’écoule. A nous de relier les fils, à nous de voir et d’entendre.

Toutefois, si l’on en revient à la fibre centrale de son récit, Millennium Mambo aurait-il gagné à zapper toutes les situations anodines qui en jalonnent le découpage ? Non, clairement pas. L’hypnose du film ne découle pas seulement de son moteur visuel et sonore, mais aussi de la répétition des actes, aussi banals et triviaux soient-ils. C’est surtout dans les scènes d’appartement qu’on peut en prendre vraiment la mesure. Désormais plus enclin à se rapprocher de ces personnages qu’il cadrait autrefois de loin via une profondeur de champ inouïe, HHH use ici de la longue focale pour transformer un banal deux-pièces en espace formaliste à multiples échelles de plan et interpénétrations de cadres (portes, fenêtres, miroirs, embrasures de porte), et anime les échanges entre Vicky et Hao-hao par de très savants jeux sur la matière lumineuse. Reflets divers, halos miroitants et signaux clignotants sont ici des outils paradoxaux qui soulignent le vide existentiel autant qu’ils le torpillent. Sans doute parce qu’au sein de cette matière esthétique, on sent en permanence que quelque chose circule : des ondulations de désir et des fréquences sentimentales, en analogie des plages sonores que le jeune DJ travaille en arrière-plan sur sa platine. Vicky, elle, reste plus que jamais la reine du premier plan, déambulant d’une pièce à l’autre, révélant ici et là sa plastique ensorcelante (il faut voir comment le blanc de son soutien-gorge s’intensifie de par l’omniprésence de la lumière néon), s’asseyant en position pharaon sur une chaise, engloutissant un verre, allumant une clope par-ci ou un pétard par-là (il faudrait un paragraphe entier pour souligner la sensualité de ses gestes de fumeuse), s’embrouillant avec son connard de mec, découvrant ici et là ses larcins (dont le vol d’une montre de luxe), cachant son profond sommeil sous les draps du lit, etc…

Du quotidien sans relief apparent, mais qui se répète jusqu’à épuisement, décélérant quand tout semble propice à accélérer les choses (et vice versa). Et surtout, une sensation de néant vite troquée contre un champ lexical visuel de la dépendance au sens large : à l’amour, au sexe, à la drogue, à l’alcool, à la musique, etc… Vision d’un monde sans horizon clair, mais délesté des oripeaux du renoncement par une quête éperdue de la délivrance, visant à s’enivrer jusqu’à plus soif, quitte à ce qu’un réveil d’engourdissement prenne ensuite le relais d’une nuit d’exaltation. Capturer l’éphémère avant qu’il ne disparaisse : voilà bien ce qui motive HHH dans ce film urbain. S’il tend ici à se focaliser sur trois personnages, c’est parce que chacun s’isole dans une bulle détachée de celle des autres : Vicky s’enferme elle-même dans une boucle quotidienne répétitive, Hao-hao se coupe des autres avec son casque et sa jalousie maladive, Jack se marginalise de par ses obscures affaires mafieuses. S’il sait filmer l’amour comme peu de cinéastes ont su le faire, c’est parce qu’il le filme dans son absence, dans son éloignement, dans sa diffraction temporelle : à la fin du film, il suffira que Jack disparaisse du récit pour que Vicky sache enfin tout de ses sentiments envers elle. Et si l’on reste fasciné jusqu’au bout par sa façon d’enregistrer les gestes les plus anodins du quotidien (comme cuisiner ou se doucher, par exemple), c’est surtout parce que cette densité documentaire se voit constamment zébrée par une matière intruse, à l’image de ces spots clignotants qui se superposent parfois au premier plan ou de ces effets de flou intelligemment placés aux extrémités du plan-séquence.

Brumeux et cotonneux comme un rêve, obsédant et incertain comme un souvenir, Millennium Mambo a cela de sidérant qu’il refuse l’émotion (la plus facile) pour en faire naître une autre (la plus indicible). Sans aucune propension à l’identification la plus stricte, les tranches de vie et les situations fugaces que HHH agence tout au long de son montage laissent des traces très singulières : elles ne durent pas dans les faits (à l’image de cette belle empreinte de visage laissée par Vicky dans la neige), mais elle perdure dans l’effet. Presque du « techno-taoïsme » où l’ordre du monde et du temps, revitalisé par un mélange inédit de zénitude et de survoltage (le yin et le yang, en gros ?), aurait soudain repris l’avantage sur les maux ambiants. Une dualité rêvée, encouragée et atteinte par la fonction cathartique du cinéma, art mémoriel et subjectif par excellence. Il est donc tout à fait logique – et bouleversant – que ce film extraordinairement chimique prenne fin dans ce village nippon narré par les souvenirs de Vicky, plus précisément dans cette rue du cinéma où les affiches de films européens et japonais des années 50 embellissent les façades de bâtiments de plus en plus enveloppés par cette marque de mélancolie que représente le manteau neigeux. C’est le nouveau monde, ce « nouveau millénaire », qui s’invite alors dans le cadre, avec son mambo électronique en fond sonore. Dans cette rue déserte, on ne remarque que des oiseaux qui vont et viennent. Comme Vicky, sublime plante à qui l’avenir appartient désormais, ce que le magnifique destin de son interprète Shu Qi – ex-actrice de séries B érotiques devenue égérie d’un cinéma d’auteur asiatique ultra-pointu – aura prouvé au centuple. Avec ce genre de chef-d’œuvre immémorial, à la fois passé et présent, c’est sûr, le futur est source de sérénité.