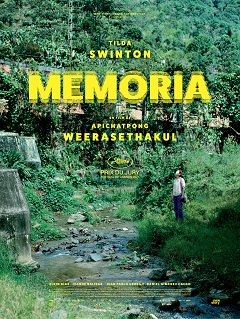

REALISATION : Apichatpong Weerasethakul

PRODUCTION : Anna Sanders Films, Burning Blue, Illuminations Films, Kick the Machine, Match Factory Productions, New Story

AVEC : Tilda Swinton, Elkin Diaz, Juan Pablo Urrego, Jeanne Balibar, Daniel Giménez Cacho, Agnes Brekke, Jerónimo Barón, Constanza Gutierrez, Daniela Castillo Toro

SCENARIO : Apichatpong Weerasethakul

PHOTOGRAPHIE : Sayombhu Mukdeeprom

MONTAGE : Lee Chatametikool

BANDE ORIGINALE : César López

ORIGINE : Allemagne, Colombie, Chine, France, Mexique, Qatar, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande

GENRE : Drame, Fantastique

DATE DE SORTIE : 17 novembre 2021

DUREE : 2h16

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Jessica, une horticulture écossaise spécialisée dans les orchidées, rend visite à sa sœur malade, à Bogota en Colombie. Au cours de son séjour, elle se lie d’amitié avec Agnès, une archéologue française en charge du suivi d’un projet de construction d’un tunnel sous la cordillère des Andes, et avec un jeune musicien local, Hernán. Chaque nuit, elle est dérangée dans son sommeil par des détonations de plus en plus sombres…

Expérience de cinéma unique en son genre, le nouveau voyage intérieur d’Apichatpong Weerasethakul transformera à coup sûr tout spectateur caractérisé par une hypersensibilité aux sons. Du jamais-vu.

On va se répéter par rapport à ce que l’on disait il y a déjà onze ans à propos d’Oncle Boonmee, mais tant pis, une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Si notre art préféré est à considérer moins comme une création policée que comme une pure expérience subjective, alors voir un film consiste autant à entamer un dialogue avec lui qu’à s’y abandonner, avec pour espoir – exaucé ou pas – d’aboutir à une « révélation ». La jungle de sérénité qui caractérise le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul n’appartient ainsi qu’à celui qui s’y aventure, voire qui s’y jette en pâture. Et le trajet à suivre n’est régi que par une seule règle, à savoir le refus de toute règle. Rêve et réalité, envers et endroit, conscience et inconscience, lumière et obscurité, vie et mort : chez le cinéaste thaï, les états contraires sont systématiquement confondus, associés puis recombinés, dans un espace qui brouille les pistes cartésiennes et reformate la fibre mémorielle. C’est donc le sommeil dans ce qu’il a de plus apaisant et de plus stimulant qui est convoqué en tant que fil d’Ariane de son cinéma, pour le coup facilement assimilé à de l’hypnose ou de la méditation tant les spectateurs « dormeurs », alors actifs et non plus passifs, sont invités à se glisser dans des états de conscience modifiée. Et si l’on se met réellement à somnoler au risque de sortir de la salle en ayant l’impression d’avoir « rêvé » le film (chose que l’on soulignait déjà à propos de Millennium Mambo de Hou Hsiao-Hsien), ce n’est pas grave. Voir un spectateur qui s’endort devant un film ne souligne-t-il pas l’idée magnifique que les images projetées sont celles rêvées par le dormeur ? Epouser le sommeil n’est-il pas au fond un outil pour plonger dans notre propre monde d’images, pour glaner des clés ou des indices sur nos vies éveillées ? En tant que plasticien et cinéaste mémoriel dont la très mauvaise mémoire (c’est lui qui le dit !) peut rester intacte grâce au 7ème Art, Weerasethakul aime donc à guetter les dimensions secrètes du monde intérieur/extérieur, via un état de transe qui conjugue le sujet (variable et parfois discrètement politique) et subjugue ses sujets (des acteurs/spectateurs qui se réfugient au cœur d’un rêve commun).

Deux clés précises permettent de mesurer la dimension de ce parti pris. La première se trouve peut-être dans l’un de ses courts-métrages intitulé Blue, réalisé en 2018 et actuellement intégré dans l’exposition Periphery of the Night (visible jusqu’au 28 novembre à l’IAC de Villeurbanne). On y voit l’actrice thaïlandaise Jenjira Pongpas – muse fétiche du cinéaste – aux prises avec le « feu de l’insomnie » : une flamme très lynchienne apparaît en superposition du corps de l’actrice, couchée sur un lit et enveloppée dans un drap bleu. Tandis que la flamme se met à grandir sans que l’actrice ne s’en inquiète, la caméra se déplace alors pour révéler le contrechamp de la scène : un feu de bois se consume devant une surface réfléchissante, et son image se superpose à celles de l’actrice et de toiles représentant des paysages colorés. Douze minutes de magie pure durant lesquelles l’art de Weerasethakul se voit condensé : un état d’incertitude entre la veille et le sommeil, un onirisme élaboré à part égale par le son et l’image, une lumière qui déploie sa puissance évocatrice dans un cadre caractérisé par une étrange obscurité… La seconde clé est à extraire de Tropical Malady, film qui révéla Weerasethakul sur la scène internationale dès sa sélection au Festival de Cannes 2004 (où, ardemment défendu par Tilda Swinton, il remporta un Prix du Jury). La structure bicéphale de ce film inouï avait déjà valeur de mode d’emploi : un récit coupé en deux, passant brutalement d’un soap sentimental et concret à un envers mythologique et sensoriel. On se sentait alors privilégié, libre de tisser des connexions entre des espaces à la fois distincts et semblables (le second récit était-il la suite ou la réinterprétation fantasmatique du premier ?), à l’image d’une logique de rêve qui associe et dissocie, qui reprend et réinterprète des motifs et des personnages. Après tout, n’est-ce pas là ce que faisait David Lynch dans les narrations fragmentées de Lost Highway et de Mulholland Drive ? En outre, puisqu’on ressort le joker lynchien de notre poche cinéphile, il convient là aussi d’adresser un refus franc à toute tentative de compréhension unique (la mémoire n’a rien d’uniforme) et d’adhérer à cette forme épurée, travaillant la percée de la lumière dans l’obscurité et fonctionnant elle-même comme une machine mémorielle hallucinatoire. On peut même dire qu’avec Memoria, le parallèle entre les deux artistes n’a plus rien d’une vue de l’esprit. Parce qu’à ce stupéfiant travail sur l’image qui irriguait tous ses précédents films s’ajoute désormais une très forte dimension sonore, à la fois épicentre du récit et socle d’un vrai suspense sensitif, qui piège le spectateur dans un authentique rêvé éveillé. Un rêve que le cinéaste aura longtemps mûri…

Ces derniers temps, tous mes films partent des symptômes physiques que je ressens dans mon corps, qu’ils soient liés à la fatigue ou au stress. Cela fait quelques années que je dors très mal et très peu, parfois deux ou trois heures seulement. L’insomnie a investi mes nuits, et ce manque de sommeil a commencé à déclencher des hallucinations auditives, chaque matin, aux premières heures du jour. Un « bong » retentissait dans ma tête à intervalles réguliers pendant une heure. Je me rendais bien compte que ce bruit ne venait pas de l’extérieur, mais je n’arrivais pas pour autant à le figurer à l’intérieur de mon esprit. Ce son se situait sur la brèche entre éveil et sommeil. Je n’ai plus ces hallucinations auditives maintenant, mais mon prochain long-métrage en parlera…

Apichatpong Weerasethakul – Interview pour les Cahiers du Cinéma, 14 novembre 2018

Comment faut-il justifier le fait qu’après deux décennies à tourner dans sa Thaïlande natale, Weerasethakul ait soudain opté pour un déplacement géographique vers la Colombie, qui plus est avec des acteurs professionnels et non thaïlandais ? Quand bien même la présence d’une dictature toujours plus forte dans son pays d’origine aurait pesé lourd dans la balance, on ressent ici moins l’envie d’un déracinement de son cinéma que celle d’une (en)quête mémorielle qui se construit par le déplacement géographique. Preuve en est que les motifs-clés du cinéaste répondent à l’appel (la maladie, l’hôpital, le sommeil, les cours d’aérobic, le double, l’animal, la jungle tantôt urbaine tantôt végétale…) de même que le rythme lancinant de la narration ne s’est pas évaporé, à ceci près que l’apparition de l’inconnu n’obéit plus au même schéma qu’avant. Il suffit de repenser à la scène la plus inoubliable de la carrière du cinéaste thaï, à savoir ce dîner nocturne au début d’Oncle Boonmee qui montrait un fantôme translucide et un Chewbacca aux yeux rouges s’inviter chacun à leur tour à la table familiale. Chez Weerasethakul, les morts et les vivants investissent le réel sans distinction de place (voir ce cadrage inaugural de la table qui révélait très explicitement deux chaises vides), et l’inconnu – ici le surnaturel – a le don de surgir en douceur, tout juste en troquant l’effroi contre un léger effet d’étonnement. Ce n’est plus le cas dans Memoria, opus d’un renouveau déguisé en rupture, où l’étrangeté ne coule plus de source mais devient au contraire une source de stress aiguisé et de repères foudroyés. On prend acte de cette sécurité au point mort dès l’incroyable plan d’ouverture du film, qui constitue déjà un piège en soi. Plan fixe et silencieux sur un corps allongé dans une pièce plongée dans le noir. De longues secondes ont alors l’air de donner pour acquise la tranquillité du récit à venir, du moins jusqu’à ce qu’un bruit sourd, proche d’une détonation ou d’un objet très lourd chutant sur le sol, vienne tout à coup briser la torpeur ambiante. Et tandis que la silhouette se réveille (on reconnaît Tilda Swinton) et titube dans l’obscurité, un panoramique de la caméra sur la gauche permet de récupérer la silhouette dans un cadre indistinct (une porte ? un miroir ?). Cette scène dit tout de la mutation en cours du style Weerasethakul : le défi de la spatialisation (où se situe vraiment le personnage lorsqu’il se déplace ?), l’inversion du passage de l’éveil vers le sommeil, l’empreinte spectrale matérialisée dans le son et non plus dans l’image (tiendrait-on là la première ghost-story acoustique du 7ème Art ?), et surtout la transformation d’un état de quasi-méditation en mise en alerte constante.

Pour quiconque éprouve une hypersensibilité aiguë au moindre son du quotidien (c’est le cas de l’auteur de ces lignes !) ou développe depuis longtemps un état chronique de misophonie, découvrir Memoria dans une salle de cinéma ne sera pas sans risque. Parce que chaque scène, drivée là encore par les plans fixes et lancinants de Weerasethakul, est construit comme une fenêtre ouverte sur un monde des vivants toujours plus chahuté de l’intérieur. Dès lors, s’ennuyer est de l’ordre de l’impossible puisque le stress redouble de puissance à chaque fois qu’un moment de stase ou de lenteur semble s’installer, nous poussant ainsi à guetter l’instant-clé où ce mystérieux bruit va ressurgir – et il y en aura plein ! Non seulement l’effet a de quoi transcender cette technique factice – parce que trop prévisible – du jump-scare auquel le cinéma d’horreur US se drogue jusqu’à l’overdose, mais il permet surtout de relier les effets rétroactifs du cinéma de Weerasethakul (confondre les états de l’éveil, de la veille et du sommeil) à ceux de ce trouble psychique peu répandu qui affecte l’héroïne (cette parasomnie hypnagogique que l’on appelle « syndrome de la tête qui explose »). Le spectateur ne peut ainsi se permettre la moindre passivité devant Memoria. Voir pour mieux agir, laisser glisser pour mieux saisir : ce n’est pas là juste la double affaire du personnage principal, c’est aussi la nôtre. D’entrée frappé par la (stu)peur, c’est la sérénité qui devient alors un objet de quête sur 2h16 de projection, avec comme but premier d’apprivoiser la surprise, de dépasser l’angoisse, de déceler cette hypothétique mémoire du monde (passée et future) qui peut se nicher derrière ce son. Et comme nos cinq sens sont ici mis à contribution, partir à la recherche d’un son qui nous poursuit dépend de l’utilisation de moyens non sonores : toucher un corps ou une matière, observer un paysage ou un éclairage, bref sentir le monde qui nous entoure.

Enquêter sur un son difficile à décrire (et ce après avoir exclu l’hypothèse d’une folie passagère ou d’un délire hallucinogène), c’est tout d’abord essayer d’en reproduire la texture, chose que Weerasethakul met ici en scène de façon inédite au cinéma. Dans la scène en question, le musicien Hernán (Juan Pablo Urrego) tente, aidé par les vagues descriptions de Jessica Holland (Tilda Swinton), de dessiner le « portrait-robot » de ce son grâce à une table de mixage audio. Il est rare de « voir » un son naître presque sous nos yeux par la mise en abyme applicative de moyens cinématographiques (mixage, découpage, etc…), et de sentir la matière même de ce son devenir sujette à caution. D’où vient-il ? Que représente-t-il ? Que suggère-t-il ? Sa matière cache-t-elle quelque chose d’autre, d’inédit, de surnaturel ? C’est là que la mise en scène du cinéaste cale son enjeu sur celui de Jessica, lancée dans une enquête sur cette ligne de plus en plus poreuse entre le prosaïque et le fantastique. A première vue, le quotidien de Jessica n’a certes rien d’anormal. De passage en Colombie pour rendre visite à sa sœur malade, cette spécialiste des orchidées, visiblement marquée par le récent décès de son mari, passe ici le plus clair de son temps à consulter des ouvrages de botanique et à rendre visite à une archéologue française (Jeanne Balibar). Mais les signes d’une profonde cassure des repères surgissent de partout. Pas seulement ce mystérieux son qui l’empêche de trouver le sommeil, mais aussi ces variations d’ombres et de lumière qui, à elles seules, incarnent cet « inconnu » susceptible de fracturer et de déséquilibrer le réel. Explicable ou pas, cette étrangeté se manifeste ici par des simples jeux d’éclairage à la Kiyoshi Kurosawa (la lumière s’éteint d’un coup sec dans une exposition ou petit à petit dans le hall d’une bibliothèque), voire même par la présence d’un léger élément perturbateur dans le cadre (voir ce chien qui suit Jessica à la tombée de la nuit et qui semble faire monter l’angoisse en elle). Et puis, surtout, il est ici souvent question de « trous ». Ceux que l’on perce dans la tête d’un mort afin d’en libérer les mauvais esprits – voir ce trou crânien sur un squelette qui forme un écho aux hallucinations auditives de Jessica. Ceux que l’on creuse dans la cordillère des Andes sous la surveillance de la junte locale et qui révèlent les vestiges d’une civilisation préhistorique – ce qui revient à fouiller les recoins les plus enfouis de la mémoire terrestre. Mais aussi ce « trou noir intérieur » qui, une fois exploré, ouvre sur une métamorphose du Soi au-delà du corps et de l’esprit – on n’oubliera pas de sitôt ce sidérant paysage mental et science-fictionnel qui clôt la transformation intérieure et animiste de Jessica. D’un bout à l’autre de Memoria, l’image et le son sont comme l’espace et le temps : l’un est troué par l’autre.

Pour Weerasethakul, quitter un cadre (urbain et bruyant) pour un autre (naturel et apaisant) n’est pas tant la promesse d’une transition que celle d’une réinterprétation des mêmes motifs, à l’image de ce Hernán vieilli au bord d’une rivière (Elkin Diaz) auquel se confronte Jessica. Ce qui nous semble en revanche très tangible est la redécouverte du son en tant que matière première d’une expérience collective qui, par sa présence et/ou son absence, active la suspension du temps, dans la diégèse du film comme dans la salle de cinéma. D’abord au détour de l’extraordinaire stase endormie d’un Hernán qui paraît quitter son enveloppe charnelle à mesure qu’il plonge dans le sommeil – serait-il donc réellement « extérieur à ce monde » comme il le prétend ? Ensuite au travers d’un voyage sensoriel de l’ordre du jamais-vu sur un écran de cinéma, entièrement porté par la force mutante du son (voix diverses, bruits naturels et archives audio se fondent alors dans un maelström inouï) et opéré entre deux personnes main dans la main autour d’une table ! L’image mentale insensée qui en résulte nous offrira la clé de l’énigme et du film lui-même : si le son perce l’image, c’est parce que sa trace ondulatoire se veut circulaire et non linéaire. Au fond, cette grosse déflagration sonore qui ouvrait le récit, que pouvait-elle représenter d’autre sinon une empreinte visuelle qui, une fois propagée à la manière des cercles concentriques, allait fracturer le réel pour en révéler in fine la « mémoire » cachée, fusse-t-elle heureuse ou tragique ? Que ce long trip spirituel – pour ne pas dire carrément cosmogonique – prenne fin sur de vastes étendues telluriques où les rayons du soleil se mêlent aux teintes sombres des cumulonimbus tombe sous le sens. Et que son héroïne porte le même nom que la femme zombifiée du Vaudou de Jacques Tourneur est un indice qui, lui non plus, ne trompe pas : c’est en évoluant en parallèle du film que Jessica peut apprivoiser le séisme intérieur qui l’assaille et devenir ainsi le jouet des forces invisibles du cosmos. Le spectateur étant son égal de l’autre côté de l’écran, il se sera lui aussi engouffré dans cette brèche ouverte par l’inconnu. On quitte donc Memoria dans le même état que Jessica : encore inconscient de la réelle portée transfiguratrice de ce voyage vers d’autres modes de perception, mais déjà conscient qu’au fond de nous, un big bang a bien eu lieu.