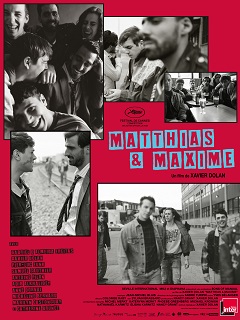

REALISATION : Xavier Dolan

PRODUCTION : Sons of Manuel, Diaphana Distribution

AVEC : Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Micheline Bernard, Anne Dorval, Marilyn Castonguay, Catherine Brunet, Camille Felton, Harris Dickinson, Anne-Marie Cadieux, Monique Spaziani

SCENARIO : Xavier Dolan

PHOTOGRAPHIE : André Turpin

MONTAGE : Xavier Dolan

BANDE ORIGINALE : Jean-Michel Blais

ORIGINE : Canada

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 16 octobre 2019

DUREE : 1h59

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Matthias et Maxime, deux amis d’enfance qui vivent à Montréal, s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences…

Teen-movie existentiel, portrait d’une génération, célébration de l’amitié et du groupe, vertige du désir et des sentiments… Il y a de tout ça dans ce dernier (et meilleur) film à ce jour de Xavier Dolan.

C’est l’histoire de quelqu’un qui s’en va et qui revient. Quitter des espaces étrangers dans lesquels il fut difficile de laisser son style prendre racine, et rentrer au bercail pour opérer un recentrage doublé d’une sorte de bilan officieux : il semble facile de résumer l’existence et la nature de Matthias & Maxime à ce double mouvement, à ceci près que cela mérite nuance au vu de ce qui caractérise ce film à petit budget sorti en 2019. En revenant au Québec, devant et derrière la caméra, après deux films tournés vers l’extérieur (Juste la fin du monde et Ma vie avec John F. Donovan), Xavier Dolan fait moins acte de réponse au(x) film(s) précédent(s) qu’il vise la mise à plat, pour ne pas dire carrément l’ouverture des vannes en matière de thèmes et d’émotions intimes qui le taraudaient depuis longtemps sans qu’il ne ressente le besoin ou la capacité de s’y mesurer. Le paradoxe le plus fort vient du fait que dix ans séparent ce huitième film de la sortie du premier (J’ai tué ma mère en 2009), et qu’il aura donc fallu une décennie entière pour que Dolan, pourtant toujours apte à se projeter dans des héros et avatars de son âge (qu’il a d’ailleurs souvent joué lui-même), prenne enfin à bras-le-corps la jeunesse comme objet d’étude. Comme si l’arrivée de la trentaine devait conditionner chez lui l’envie de rattraper une vingtaine en délit de fuite, jusqu’ici camouflée sous un dévorant désir de création où le façonnage d’un style singulier (tant narrativement que visuellement) allait de pair avec l’attention portée à des personnages marginaux et singuliers. Cela explique très bien pourquoi ce qui aurait pu être son film le plus autocentré apparaît au contraire comme le point final d’une quête à la fois identitaire et artistique. On ne parlera pas de maturité – un mot souvent employé à tort et à travers sur les précédents films de Dolan – mais d’un aboutissement, ouvrant de facto un nouveau chapitre pour un jeune prodige québécois qui chercherait moins à « tuer » le temps qu’à le prendre. Et même si ses récentes déclarations ont tout l’air d’aller dans ce sens, on croise les doigts pour que Matthias & Maxime ne soit pas son chant du cygne au cinéma.

Si bilan il y a ici, il est lié à une envie simple : celle du collectif. Avec ce petit film, Dolan tourne avec ses amis, joue avec eux comme avec les souvenirs de chacun, le tout au travers d’une démarche proustienne qui invite à lire le groupe comme un écho prolongé de l’enfance. Film de potes, donc, mais surtout film sur l’amitié plus que sur l’amour, Dolan parlant ici avant tout de vies parallélisées qui, en se croisant à un carrefour décisif (celui du passage à l’âge adulte), voient l’enfance refaire irruption jusqu’à forcer à reconsidérer et à redéfinir la relation de deux amis (qu’était-elle jusqu’ici ? qu’est-elle en ce moment ? que peut-elle devenir ?). Réunis avec leur groupe d’amis dans un chalet au bord d’un lac, Matthias (Gabriel D’Almeida Freitas) et Maxime (Xavier Dolan), deux amis d’enfance qui vivent à Montréal, sont embauchés par la petite sœur anglophone d’un ami pour les besoins d’un court-métrage… où ils doivent s’embrasser face caméra. Trouble intime, désir révélé, sentiments difficiles à définir ou à gérer… On connait la chanson, l’argument du désir inconnu/refoulé qui (re)jaillit par accident faisant désormais figure de poncif trop ressassé et épuisé par tant de films étiquetés LGBTQ+. La très grande force de Dolan, c’est qu’il se refuse à y voir un sujet stricto sensu mais au contraire quelque chose de naturellement ancré dans un récit et un contexte. Ses précédents films l’avaient déjà démontré : tout ce qui constitue la moelle épinière de son art (cadrage, mouvement, découpage, musicalité, valeurs de plan, jeu sur l’artificialité et le hors-champ…) aide à transcender l’acquis au lieu de le ressasser au premier plan, à laisser la symbolique redéfinir le réel, à tendre vers l’universel au lieu de cibler un public de niche. D’autant qu’ici, ce baiser entre les deux amis nous est caché trois fois de suite : d’abord « mangé » par l’objectif de la caméra, ensuite coupé net par un écran noir qui raccorde avec l’après de la soirée affichant la symbolique d’une apocalypse avant tout intérieure (deux balançoires chahutées par le vent, une maison vide où traîne un désordre pas possible, des amis qui rament à trouver le sommeil), ensuite capté dans un reflet flouté à l’arrière-plan lors d’une projection en famille du fameux court-métrage. Ce baiser, c’est avant tout un hors-champ qui contamine la suite du récit, un non-dit infusé dans chaque scène qui tend à isoler Mathias et Maxime dans leurs quotidiens réciproques, et ce jusqu’au moment-clé (une fête entre potes qui dégénère bêtement) où le sentiment impossible à refréner finit par exploser. De ce fait, c’est moins la naissance d’un désir que la clarification d’un lien qui est au cœur de Matthias & Maxime.

D’entrée, le lien entre Matthias et Maxime se voit capturé selon un très savant système d’oppositions et d’effets de miroir. Le premier est un avocat accompli, tiré à quatre épingles, en couple avec une jeune femme et sur le point d’obtenir une promotion. Le second est un barman réservé qui vit seul, issu d’un milieu modeste : chez lui, le père est absent, la mère est trop présente (en l’occurrence une alcoolo grossière qui glande sur le canapé du salon) et le visage orné d’une tâche se lit presque comme un paysage (une tâche de naissance qui ressemble à une brûlure qui ressemble à une larme de sang – on dirait un écho à la cicatrice que portait le personnage joué par Dolan dans Tom à la ferme). Un autre détail, capital celui-là, les oppose davantage : la maîtrise de l’anglais, impeccable chez l’un, déplorable chez l’autre. C’est là un enjeu-clé puisque Maxime, désireux de changer de vie, a décidé de s’installer en Australie pour y chercher du travail. Le découpage du film en chapitres rythme dès lors le récit à la manière d’un compte-à-rebours : ce n’est pas le temps qui passe qui est mis en exergue, mais le temps qu’il reste par rapport à l’enjeu central du récit (Matthias va-t-il retenir Maxime avant son départ ?), ce qui fait vivre tout le film avec l’idée que quelque chose sera réglé (ou à régler) au terme de cette chronologie linéaire. Ce signe de la tête qui envoie le générique de fin fera figure de points de suspension : vision rassurante ou fantasmée, amitié renforcée par l’amour ou par la pensée, récit apaisé par une suite qui reste à écrire. Signe tangible que le cinéma de Xavier Dolan n’a pas encore dit son dernier mot – désolé d’insister. Et qu’au fond, la seule et unique promesse infusée par un tel film demeure celle d’un collectif célébré, la mise en scène de Dolan faisant en sorte que ces potes unis dans leur complicité soient les plus proches possibles de spectateurs unis dans une seule et même émotion. Dolan aimait à dire qu’il avait envie d’une expérience heureuse en tournant ce film après la gestation douloureuse de Ma vie avec John F. Donovan, et cela se ressent très bien. Mais que le résultat final soit aussi euphorisant, y compris dans sa gravité sous-jacente, ça relève de la surprise.

Lâchons une hypothèse très subjective. Si la fibre mélodramatique des précédents films de Dolan a pu paraître appuyée (voire un chouïa mortifère) aux yeux de certains, c’est peut-être parce qu’elle tendait assez souvent à isoler l’individu au détriment des interactions avec le groupe – les protagonistes marginaux de Tom à la ferme, de Laurence Anyways et de Mommy en sont de très bons exemples. On peut y voir là l’effet de bord d’un choix de mise en scène : filmer un personnage seul (et adolescent par-dessus le marché) qui a l’air joyeux dans sa tête ne garantit pas pour autant de le rendre joyeux à l’écran. D’une part, cela crée davantage de silence que de bagou, et d’autre part, le contexte s’alourdit encore plus lorsque les parents viennent tout à coup s’incruster dans l’équation (on sait l’ambivalence du point de vue de Dolan sur la figure de la « mère »). Cette fois-ci, même s’il ne relègue pas les parents hors-champ, allant même jusqu’à offrir à son actrice fétiche Anne Dorval le soin de composer un personnage aux antipodes de celui de Mommy, Dolan cristallise ici son utopie du collectif en faisant exister l’individu par l’omniprésence du groupe. Et il ne perd pas de temps : la première demi-heure de Matthias & Maxime est en soi un festival de discussions groupées, montées en speed et tournées caméra à l’épaule avec un usage récurrent du snap zoom, façonnant ainsi une mise en scène solidaire du groupe, un lien quasi organique avec les acteurs.

On sent d’entrée un écho au système mis en place par Sophie Letourneur dans La Vie au Ranch pour capter et prioriser l’énergie du groupe. Dans ces moments-là, le plan est sans cesse débordé par des voix en off ou des silhouettes en amorce dans des espaces fermés, les sous-conversations se chevauchent au sein du brouhaha jusqu’à rendre le dialogue quasi inaudible, le sujet abordé n’est pas toujours facile à saisir, et surtout, la langue québécoise se montre aussi perfusée à l’invective que débitée à la mitraillette. Tout est mis en œuvre pour que le dialogue devienne fusée, arme, outil, chaos, anarchie, vertige, un peu à la manière d’une version 2.0 de John Cassavetes – comme quoi le cinéma de David O. Russell n’est pas le seul qui puisse revendiquer cette parenté. On cumule les vannes et les private jokes, on se traite de Vegeta ou de Roch Voisine, on cite même The Dark Knight Rises à des fins digressives… Presque du pancake Tarantino arrosé au sirop d’érable. Mieux encore : un personnage de jeune étudiante en cinéma ici jouée par l’épatante Camille Felton donne chair à ce franglais post-JCVD, visant à se donner un genre en truffant ses phrases de mots d’anglais aussi banals qu’inutiles (du style « OMG », « act », « shoot », etc…) pour esquiver le fait de ne pas trouver ses mots (on abuse ici à loisir de l’adverbe « genre »). Ce à quoi le frère aîné répond par un jeu de mime bien trouvé en guise de raillerie – c’est quoi le bouton pour changer la langue de ma sœur ? Le fait que cette fratrie – une sœur qui filme le baiser de Matthias & Maxime et un frère qui s’octroie le rôle de pilier du groupe – ait Rivette comme nom de famille est en outre assez gratiné. Dolan aura beau crier au pur hasard, avouant au passage sa méconnaissance totale de la filmo du réalisateur d’Out 1, la connexion s’impose d’elle-même : un secret individuel qui persiste au cœur du groupe, un mystère intime qui bloque tout un chacun dans une zone grise (celle de l’enfance).

Parce qu’il porte le style de son jeune cinéaste à un point d’incandescence jusqu’ici à peine frôlé, Matthias & Maxime apparaît comme la quintessence de la signature Dolan. Le régime d’audaces formelles allant ici de pair avec les partis pris narratifs, jamais le cinéaste n’avait accouché de plans aussi beaux, aussi aboutis, déployant pour le coup une pureté de l’image inédite chez lui tout en laissant loin derrière lui le trop-plein de stylisation branchouille qui avait tant fait jaser à ses débuts. La plupart de ses arabesques formels sont certes toujours au rendez-vous, mais discrets, mesurés, maîtrisés, jamais ostentatoires parce qu’en accord parfait avec la lecture symbolique de tel ou tel plan et avec la logique narrative qui est alors à l’œuvre – c’est sur ce point-là que l’on peut réellement parler de maturité. Ici, un rythmé accéléré pendant une scène de fête alcoolisée traduit l’ivresse du groupe, un travelling latéral ralenti qui va des tâches quotidiennes de plusieurs garçons vers les ébats des deux héros relie et oppose ce qui reste figé et ce qui est transformé au sein du groupe, une bascule soudaine du format d’image 1:85 vers le 2:35 circonscrit la cristallisation du désir des deux amis/amants dans une sorte de bulle protectrice. Même son utilisation de la couleur, d’ordinaire aussi expressive que chez Pedro Almodovar, est ici soumise à une délicate et délicieuse épure, assez voisine du traitement de l’image par le chef opérateur Harris Savides sur les films de Sofia Coppola et de Gus Van Sant, qui fait ressortir les couleurs pastel sous une forme plus lumineuse que contrastée. Accord parfait avec un film où la délicatesse torpille la sécheresse et où la vivacité de ce qui est filmé accompagne la douceur de ce qui est raconté sans chercher à faire genre. Par-delà les histoires personnelles et passionnelles, par-delà le désir, par-delà l’imaginaire, il y a là une magnifique quête de soi, activée des deux côtés de la caméra et façonnée par la pureté du 7ème Art. Dix ans de carrière qui se referment sur un grand teen-movie existentiel, c’est en soi suffisant pour s’efforcer de croire que Xavier Dolan, cinéaste désormais accompli, soit tel qu’on l’imagine : quelqu’un qui, une fois revenu, ne s’en va plus.