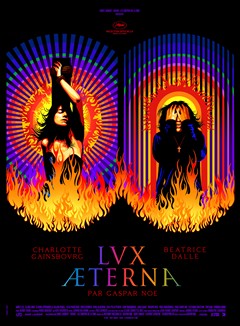

REALISATION : Gaspar Noé

PRODUCTION : Les Cinémas de la Zone, Saint Laurent, UFO Distribution, Vixens, Wild Bunch

AVEC : Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle, Félix Maritaud, Clara Deshayes, Abbey Lee, Yannick Bono, Stefania Cristian, Maxime Ruiz, Karl Glusman, Luka Isaac, Lola Pillu Perier, Mica Argañaraz, Loup Brankovic, Claude Gajan Maull

SCENARIO : Gaspar Noé

PHOTOGRAPHIE : Benoît Debie

MONTAGE : Jérôme Pesnel

BANDE ORIGINALE : Pascal Mayer

ORIGINE : France

GENRE : Drame, Expérimental, Thriller

DATE DE SORTIE : 23 septembre 2020

DUREE : 50 min

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Charlotte Gainsbourg accepte de jouer une sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Béatrice Dalle. Mais l’organisation anarchique, les problèmes techniques et les dérapages psychotiques plongent peu à peu le tournage dans un chaos de pure lumière…

Extrême et dévastatrice, la nouvelle création de Gaspar Noé fait du Cinéma la cible d’un tsunami acide et stroboscopique. Entrez. Installez-vous. Vos yeux et vos oreilles s’en souviendront toujours.

Si le diable était cinéaste, qui serait-il ? Les cinéphiles les plus ardents pourraient répondre William Friedkin, au vu de son aptitude à mêler une approche thématique des effets du Malin à une approche créatrice parfois très proche de celle d’un petit malin. De notre côté, on désignera fissa Gaspar Noé, et c’est un peu à cause de son dernier film. En effet, parmi les nombreuses citations qui intègrent aléatoirement la narration de Lux Æterna sous forme de cartons, la dernière de la liste – qui achève le générique de fin – se veut une pirouette ironique nous rappelant qu’au fond, le cinéaste n’est qu’un athée qui (se) joue (de) la croyance, un petit diable conscient de ses propres farces. Cette vraie-fausse catharsis est-elle donc une farce ? Disons plutôt ce genre de petite parenthèse que Noé, bien plus prolifique qu’on l’imagine, aime à s’offrir entre deux longs-métrages diffusés en salle. En l’occurrence, c’est à la maison Saint Laurent que l’on doit ce petit film de cinquante minutes, rattaché à un projet intitulé Self consistant à cristalliser une idée de court-métrage chez des artistes multi-supports. Au premier abord, on est sur la défensive parce qu’on connait la chanson : exhibition d’une marque ou d’un sujet, financement sans scénario prédéfini, liberté de ton absolue pour chacun, montage d’une anthologie bordélico-zarbie, et hop, vogue la galère. Sauf que non : on a ici affaire à une constellation de projets autonomes, pilotés par le directeur artistique Anthony Vaccarello, avec un vrai désir de radicalité en filigrane. Prenant la suite de l’écrivain Bret Easton Ellis et de deux photographes (Daido Moriyama et Vanessa Beecroft), le réalisateur de Climax aura donc pondu en un temps record un nouveau huis clos pulsionnel qui dégénère, cette fois-ci à base de « sorcières ». Le fait de retrouver Charlotte Gainsbourg au casting n’est pourtant en rien la promesse d’un nouvel Antichrist. C’est bel et bien le Cinéma, contrarié, tourmenté, violenté, transcendé, mystifié, qui reste le sujet d’étude et la matière malaxée de la nouvelle arche (filmique) de Noé. Ce dernier avait jusqu’ici accouché de films dont la puissance émotionnelle et sensorielle avait laissé hors champ les ficelles de fabrication, et voilà que l’envers de son propre décor nous permet de faire les dernières connexions manquantes. Ou comment son film le plus « sage » arrive à s’imposer comme le plus diabolique.

Que ce moyen-métrage ait été le seul du projet Self à trouver le chemin des salles – avec une séance de minuit cannoise en guise d’apéritif – ne surprend guère. Parce que Noé évite ici de ressasser son rapport au 7ème Art (ses autres films parlaient déjà pour lui) et choisit plutôt de lorgner vers le délire méta, à la fois très drôle et très éprouvant, où ce qui résonne vrai découle fatalement de ce qui sonne faux. Tout le film tient dans ce pari supra-kamikaze mais relevé haut la main : une « illusion nécessaire » qui, au-delà de compresser les croyances et les passions humaines sur un climax rallongé d’à peine une heure, fait se raccorder l’essence d’un tournage de film et la fibre sentimentale, l’une et l’autre ayant bien plus de rapports qu’on ne le croit. Ce que l’on voit dans Lux Æterna est un espace pulsionnel où la moindre force en action obéit à l’absolu d’un « couple » : le cinéaste et son film, l’actrice et son rôle, le producteur et son projet, le technicien et son outil, etc… Il suffit que les forces se déséquilibrent pour que la peur de la « rupture » vienne déborder sur chacune des parties, et que de la violence du chaos naisse la pureté du mélo (n’était-ce pas déjà ce que Love mettait en exergue ?). Au début, pourtant, tout avait l’air pépère. Le temps d’une pause clope entre deux scènes à tourner, Béatrice Dalle (la réalisatrice) et Charlotte Gainsbourg (l’actrice) discutent de leurs expériences, une confession par-ci, un souvenir par-là, avec la Dalle qui slamme sur la figure de la « sorcière » comme une punk mystico-cintrée (on adore). C’est une fois la pause finie que l’on devine que rien ne tourne rond sur le plateau de ce film, où Charlotte joue une femme brûlée vive pour sorcellerie. Le chef opérateur macho fait son délire jusqu’à se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la vision de Béatrice. Le producteur s’entend si mal avec cette dernière qu’il envisage sérieusement de la renvoyer. Et en coulisses, ça ne s’arrange guère : la maquilleuse est incompétente, le coiffeur est à la traîne, les actrices engagées ont l’air totalement paumées, et même l’assistant espionne Béatrice à la recherche du petit détail qui la fera dégager. Et tandis que le bagou incessant de l’équipe pourrit une ambiance tout sauf cool, les coups bas et l’auto-sabordage montent d’un cran dès que la moindre minute de calme laisse le champ libre à des « parasites » désireux de promouvoir leurs propres projets (on reconnait alors Karl Glusman dans un rôle d’apprenti-réalisateur). Quant à Charlotte, elle n’a pas l’air dans le coup : stressée, scotchée à son téléphone, ayant moins en tête son rôle d’actrice que son enfant laissé chez elle et victime de bizutage. Chaos reigns, ici et là, partout, tout le temps.

Avant qu’un « coup de tonnerre » en plein tournage de la scène-clé du bûcher ne vienne transformer ce cosmos d’engueulades non-stop en un chaos sensationnel, Gaspar Noé se sera donc amusé à refaire le portrait du petit monde de notre art préféré, non pas pour le prendre en levrette mais pour s’amuser de tout ce qui finit par le transformer en zizanie compulsive. Son idée est simple : c’est de la création chaotique que peut naître la pureté créative. Et son film, méta de la tête aux pieds, se doit d’enfoncer le clou en la matière pour incarner le mieux possible une telle idée. Là-dessus, pas de surprise : le cinéaste réactive la méthode d’improvisation qui fut la sienne sur ses précédents tournages, et fait des ravages une fois de plus. D’une part, la faculté de Dalle et de Gainsbourg à improviser leur expérience subjective dans le récit a de quoi friser la mise en abyme, laquelle se pare en général des oripeaux d’une « vérité nue » tout en mettant à l’épreuve notre suspension d’incrédulité (faut-il être dupe d’un chaos aussi « organisé » ?). D’autre part, la captation brouillonne et désordonnée d’un tournage qui l’est encore plus confère à l’ensemble une dimension de jeu interactif à grande échelle, où l’on se surprend à juger tel dialogue bidon ou telle structure artificielle, et à se sentir stimulé par tout ce qui y est sous-entendu. C’est que Noé mise sur une forme à la fois brute (dans les faits) et défragmentée (dans l’effet) pour amplifier l’énergie interne d’une scène et/ou d’une ligne narrative, et pour nous coincer in fine dans une zone instable. Par exemple, si le cinéaste use ici à loisir des possibilités du split-screen, allant parfois jusqu’à caser plus de deux écrans dans un seul cadre, ce n’est pas tant pour se prosterner devant le précepte défini par De Palma sur l’ambiguïté transversale de l’image et du regard. C’est surtout pour que la caméra fasse se répondre et s’interpénétrer des actions révélatrices de tout ce qui peut prendre racine sur un tournage, les coups de pute comme les coups d’éclat. De cette amplification du fake peut alors naître une matière vraie et neuve, capable de rendre le mood d’un tournage plus prégnant encore que ne le ferait un documentaire.

Histoire de lâcher les chiens, Noé soumet une fois de plus son propre découpage à une expérimentation de fou furieux. Entre des formats d’images à géométrie variable (on relève des cadres à coins arrondis comme chez Lisandro Alonso ou Bertrand Mandico) et un montage scandé d’extraits de films matriciels sur le thème de la sorcellerie (Häxan de Benjamin Christensen et Jour de colère de Carl Theodor Dreyer), Lux Æterna injecte une confusion maline entre le cinéma en action et sa propre mémoire. A croire qu’il fallait mettre la « ligne » du film (une narration clignotante) au même niveau que son sujet (un tournage électrique), tous deux soumis à un principe égal de disjonction. Cela semble d’autant plus vrai que Noé recourt à nouveau à des cartons, inscrits en calligraphie romaine et en couleurs néon, et qui, comme dans Seul contre tous, installent une rupture dans le récit au lieu de livrer clés en main une pensée aveugle. Si le film démarre sur une citation de Dostoïevski qui annonce la manifestation du plaisir une seconde avant la crise, c’est pour mieux préparer à l’effet recherché par l’ultime quart d’heure du film. Si Noé entrecoupe le tout de citations de ses cinéastes favoris, c’est moins pour suivre leur lignée que pour se placer en décalage de leur propre héritage. Que ce soit Godard, Fassbinder, Buñuel, Pasolini ou Dreyer, il est particulièrement jouissif de voir tant de cinéastes ici prénommés plutôt que nommés, et relégués au rang de saints dont les mots se retrouvent détournés en parole d’évangile ! La pirouette finale de Gaspar Noé montrera bien que tout ceci n’était qu’un jeu, qu’un nouvel exemple de « faux » déguisé et amplifié. Sauf que tout cinéphile digne de ce nom, à savoir celui qui aime s’élever au contact des artistes qu’il élève lui-même au rang de dieux vivants, aura pris soin de se prendre au jeu.

On en oublierait presque de relever, au fil de cette immersion au sein des arcanes du cinéma, un propos actuel sur la femme et le patriarcat, qui voit l’une soumise à la violence tantôt frontale tantôt insidieuse de l’autre. De quoi remettre les pendules à l’heure sur le malentendu qui continue d’entourer le cinéma de Gaspar Noé : il est absurde de le juger misogyne, il est exagéré de le croire féministe, et il est en revanche plus juste de guetter au travers du fond de ses films une forte dose de « testostérophobie » (on reprend là les mots du cinéaste). Les preuves sont là : chez lui, de Seul contre tous jusqu’à Love en passant par Irréversible et Enter the Void, les femmes sont source d’empathie tandis que les hommes ne cessent de s’aveugler de par leurs pulsions et leurs obsessions. En cela, ce que Lux Æterna fait clignoter au détour de la quasi-totalité de ses scènes est une image forte : celle de l’actrice en tant que proie, malmenée par la pression ambiante et amenée à se dépasser par une manipulation plus ou moins brutale. Très récemment, on était revenu sur le brillant Nina Wu de Midi Z, film-gigogne sur le vertige intérieur d’une actrice sujette autant à la persécution qu’à la confusion. Il en va de même pour le film de Noé, à ceci près que celui-ci ne cherche pas à clarifier un vertige déjà existant mais à le laisser gonfler jusqu’à l’implosion. Pourquoi s’étonner, dès lors, que le film tourné par Béatrice Dalle soit centré sur des sorcières envoyées au bûcher ? Le parallèle s’impose sans se forcer : c’est le film lui-même que l’on va brûler, et cette figure universelle de la sorcière est ici connectée à la position même de l’artiste, en l’occurrence une femme marginale et conspuée, que des parasites inquisiteurs et enfermés dans leur délire jugent inapte à concrétiser sa vision. Clouées au pilori (au propre comme au figuré), Béatrice et Charlotte seront donc ici les reines déchues d’une œuvre paradoxale, peut-être brûlée par des forces extérieures mais surtout possédée par d’autres forces. Lesquelles ? Les plus diaboliques, bien sûr : celles de la passion au sens large. Celles qui font d’abord bouillir la marmite des vilenies verbales jusqu’à ce que le couvercle saute, accouchant en fin de compte de la « plus éternelle des lumières » (traduction du titre du film).

Et qu’en est-il de cette lumière tant recherchée ? Elle prend son temps pour arriver, mais elle sera bien là au final, cristallisée au centuple par ce pacte démoniaque entre un crescendo narratif sans aucun bout de gras et une photo démente de Benoît Debie qui aura su évoluer des éclairages sombres vers la fureur stroboscopique. Les dix dernières minutes du film, si hallucinantes que l’adjectif ne veut plus rien dire, retournent ainsi l’horreur en euphorie : par le clignotement ultra-violent du code RVB d’une image et la puissance d’un sound design à faire saigner les tympans, c’est le vertige sensoriel le plus absolu que l’on ressent alors, c’est à l’implosion magistrale du film tout entier que l’on assiste. Les épileptiques, eux, savent déjà à quoi s’attendre : quand bien même le film est autorisé à un public large (une première pour Gaspar Noé !), il leur est fortement déconseillé d’en franchir la porte. On va en rajouter une couche en leur direction : fuyez, pauvres fous, car vous risquez d’y laisser votre peau ! Tous les autres peuvent en revanche chauffer leurs globes oculaires et se préparer pour dix minutes d’extase orbitale après en avoir bouffé quarante d’orgie verbale. Certains parleront d’une mise à l’épreuve destinée à tester nos limites physiques et notre résistance psychologique, et on ne contestera pas ça : c’est un défi que, consciemment, nous recherchons, afin que le langage du cinéma, alors intensifié et déshabillé en tant que geste de pure radicalité, reste l’alpha et l’oméga de notre passion. Et lorsque l’électrochoc touche à sa fin, on exulte devant sa puissance inouïe autant qu’on enrage de son caractère trop succinct, jamais rassasié que l’on est par tout ce qui peut sortir de l’esprit de ce gourou hallucinogène, prompt à chatouiller autant le néon que le démon. Alors on en redemande encore, un shoot, un de plus, toujours plus. Tel est l’Évangile selon saint Gaspar : plus ses images font monter la sauce, plus leurs effets secondaires nous font cracher la purée. Il est de purs plaisirs pervers qui ne se refusent pas.