REALISATION : Julien Carbon, Laurent Courtiaud

PRODUCTION : La Fabrique 2, Nomansland, Red East Pictures, The French Connection

AVEC : Frédérique Bel, Carrie Ng, Carole Brana, Stephen Wong, Jack Kao, Kotone Amamiya, Maria Chen

SCENARIO : Julien Carbon, Laurent Courtiaud

PHOTOGRAPHIE : Ng Man-ching

MONTAGE : Sébastien Prangère

BANDE ORIGINALE : Seppuku Paradigm

ORIGINE : France, Hong Kong

GENRE : Erotique, Horreur, Thriller

DATE DE SORTIE : 27 avril 2011

DUREE : 1h38

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Hong Kong, de nos jours. Carrie est obsédée par les châtiments du Bourreau de Jade. Exécuteur du premier Empereur de Chine, il torturait ses victimes à l’aide de redoutables griffes et d’un poison provoquant un plaisir extatique mortel. Avec la complicité de son amant, elle explore des perversions sadiques inouïes et rêve de redonner vie à la légende en mettant la main sur la potion maudite. Surgit alors Catherine, une Française recherchée par Interpol et détentrice à son insu du précieux élixir, caché dans une antiquité qu’elle entend bien écouler. Le destin les réunit par l’entremise de Sandrine, trafiquante d’art, tandis que l’objet brûlant suscite aussi la convoitise d’un mafieux taïwanais, Monsieur Ko…

La première grande qualité du premier film du tandem Carbon/Courtiaud est de remettre en avant la notion même de « cinéphilie », et ce en donnant au terme une dimension plus cosmopolite. Tout comme les genres investis par le 7ème Art sont, au bout du compte, destinés à voir leurs codes retravaillés, le cinéma lui-même n’a désormais plus besoin de frontières pour se forger une identité, voire pour se redéfinir : le cadre a beau changer aussi brusquement que les méthodes de conception, la passion reste la même, le plaisir du cinéphile demeure intact, et dès que la confrontation s’opère avec l’inconnu, une vraie familiarité se crée assez rapidement. Les deux réalisateurs des Nuits Rouges du Bourreau de Jade en savent certainement quelque chose, eux qui ont débuté leur hallucinante carrière à Hong Kong, comme scénaristes pour Tsui Hark (Black Mask 2) ou Johnnie To (Running Out of Time), et côtoyé les plus grands noms du cinéma asiatique jusqu’à devenir de véritables privilégiés de l’industrie locale (ils y travaillent encore à l’heure actuelle). Et comme bon nombre de jeunes cinéastes attirés par la réalisation comme désireux de ne pas se poser la question du genre en terme de sensibilité continentale, ils se sont finalement jetés à l’eau avec un premier essai qui risque de faire beaucoup de bruit malgré sa distribution plus que limitée – à peine une vingtaine de salles en France.

Cocktail super piquant de thriller sadique et de trip fétichiste, le résultat s’accompagne donc d’une vraie singularité dans le paysage du cinéma de genre, certes assez logique si l’on juge la plupart des films de genre portés sur la notion de souffrance (Martyrs, Calvaire, Frontière(s)…), mais totalement nouvelle de par son raffinement esthétique et sa dimension hétéroclite sans équivalent dans le cinéma hexagonal. Pourtant, avec cette petite bombe à fragmentation, Julien Carbon et Laurent Courtiaud n’ont absolument pas cherché le clin d’œil référentiel, encore moins la révérence envers les maîtres du cinéma qu’ils affectionnent. Si leur film évoque à de nombreuses reprises tout un pan du cinéma asiatique ou italien, les références en question ne sont pas seulement digérées, mais littéralement laissées de côté, ouvrant la porte à une approche plus expérimentale et sensitive de la création artistique. Autant être prévenu dès le départ : si vous attendez du film un pur thriller à suspense, gorgé de rebondissements ou garni d’une quelconque approche théorique sur le choc des cultures (à l’instar de l’excellent Inju de Barbet Schroeder), passez votre chemin. Même chose si votre attente se mesure en terme de gore ou de terreur dérangeante : le film ne joue pas sur ce terrain, du moins pas entièrement. Non, si ces Nuits Rouges du Bourreau de Jade font preuve d’une singularité à toute épreuve, c’est en raison de leur programme esthétique, sensitif et filmique, à contre-courant du cinéma de genre moderne : une pure chorégraphie de gestes et de mouvements, où le suivi de l’intrigue compte moins que la jouissance procurée par les plans, où la grammaire narrative se traduit beaucoup moins en terme de dialogues qu’en terme de sensations, qu’elles soient visuelles, sonores ou (surtout) tactiles.

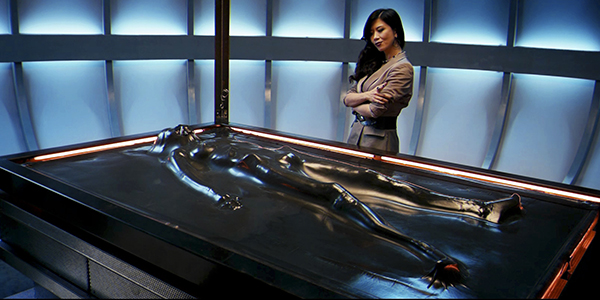

Esthètes et fétichistes, les deux jeunes cinéastes le sont clairement, et la scène d’ouverture (que l’on ne révélera surtout pas) en témoigne à la puissance mille : en un peu moins de dix minutes de métrage, le décor est planté, les audaces graphiques des deux auteurs sont clairement identifiées, et la profusion de détails purement jouissifs (ce qui, du coup, annihile toute crainte d’assister à un objet hermétique) suffit amplement à susciter un plaisir aussi élémentaire que ludique. C’est que les deux cinéastes s’attachent à étoffer leurs idées folles d’un éventail d’effets secondaires que chacun repèrera ou investira selon sa sensibilité, et, de facto, limitent quelque peu la portée de leur intrigue. Peu importe de connaître réellement les tenants et aboutissants du canevas politico-manipulateur dans lequel les personnages s’embarquent, l’objectif est de se laisser aller, de s’abandonner à un film qui n’a d’autre fonction que celle d’être un pur objet de jouissance. Ce qui, on s’en doute, n’exclut pas la dimension érotique conférée par le casting, particulièrement bien choisi. Et sur ce point, inutile de réfléchir longtemps pour tenter de nier l’évidence : outre une Frédérique Bel au look de femme fatale hitchcockienne et une Carole Brana toujours aussi élégante (quoiqu’un peu moins déshabillée que chez Jean-Claude Brisseau), nul doute que Carrie Ng, actrice hongkongaise surtout connue pour Naked Killer et absente des écrans depuis plusieurs années, occupe l’essentiel du regard des deux cinéastes sur toute la durée du métrage. Visiblement amoureux de leur actrice, Carbon et Courtiaud lui ont offert la plus belle des résurrections sous la forme d’un écrin luxueux, la plaçant dans la peau d’une psychopathe épicurienne au sex-appeal aussi dévastateur que les coups de griffes. C’est bien simple, on ne voit qu’elle. Mieux encore : on ne désire qu’elle. Preuve que les deux cinéastes n’avaient qu’une seule idée en tête : nous faire partager leurs fantasmes.

De bout en bout va s’opérer une sublimation du moindre détail dans le plan jusqu’à aboutir à son isolation définitive (d’une certaine manière, la scène d’ouverture en est l’illustration symbolique). Les deux réalisateurs mixent alors toutes les idées qui leur viennent à l’esprit, créant du symbole dans chaque coin du cadre sans jouer la carte de l’hommage référentiel : d’une chambre de torture aux allures de lanterne chinoise jusqu’à cette mise en perspective du pied féminin comme élément fétichiste quasi absolu, le film renvoie directement à un cinéma de genre ludique et élégant où les climax naissaient d’un ensemble d’obsessions et d’artifices formels. En cela, le souvenir du Suspiria de Dario Argento (ou, plus récemment, du néo-giallo Amer) ne manquera pas de venir toquer à notre cortex de cinéphile, les deux réalisateurs déployant une maîtrise formelle et une colorimétrie des décors que trop peu de films ont eu les cojones d’imposer à leur public. Et a contrario de cette idée répandue qui vise à croire qu’une telle démarche n’est que l’enveloppe destinée à dissimuler un scénario prétexte et bancal, le film répond par un croche-pied total : d’une part, l’intrigue s’avère si fluctuante et instable qu’on peine souvent à y dénicher un personnage central, et d’autre part, les réalisateurs élaborent sans cesse des analogies audacieuses. Comme en témoigne la séquence – d’ores et déjà inoubliable – de la préparation minutieuse du Dry Martini, dont le côté « rituel », mis en parallèle avec une hallucinante scène de torture d’ores et déjà mémorable, révèle la duplicité des sensations procurées par le film, le spectateur étant piégé entre le sadisme quasi orgasmique d’une dominatrice et la souffrance terrible imposée à sa victime. Souffler le chaud et le froid dans la même scène est ici la règle.

Au bout du compte, épuisé par la beauté tétanisante du film et le plaisir fétichiste qu’il procure, on en oublierait presque d’aborder son récit, lequel tourne autour d’une mystérieuse fiole antique contenant un poison légendaire censé multiplier à l’infini les sensations de douleur et de jouissance. Un trésor convoité par plusieurs cartes : la dame de pique (Carrie Ng), la dame de trèfle (Frédérique Bel) et la dame de carreau (Carole Brana), sans oublier le valet de cœur (Stephen Wong) et le roi de trèfle (Jack Kao), tous éparpillés au sein d’un récit incertain qui met à jour leurs actes et leurs déplacements sans pour autant élaborer une ligne narrative claire. Nul doute que l’idée était volontaire : l’incertitude générée par le récit apparait comme logique dans le sens où les personnages, venus d’horizons différents, n’ont de cesse de jouer la carte de la provocation (verbale ou scénique) et de vouloir cacher leur réelle nature aux yeux des autres. Même ce flou progressif sur lequel démarre le générique de fin tend à illustrer cette idée d’un mystère conservé. En outre, il est intéressant de remarquer que tous les acteurs parlent chacun dans leur langue natale, sans besoin de traduction et sans effort de compréhension face à l’autre langue, comme si la barrière du language semblait définitivement abolie (autre volonté des deux cinéastes d’opérer une fusion absolue entre l’Orient et l’Occident), tout comme le souci d’avoir confié la musique d’un film aussi baroque au groupe d’électro Seppuku Paradigm (on leur doit les BO de Martyrs et Eden Log). Quant aux innombrables astuces de mise en scène déployées par les réalisateurs (split-screen, montage alterné, contraste entre l’antique et le moderne, etc…), elles servent l’intrigue tout en la dynamisant, de façon fluide et quasi harmonieuse. Avec, au terme de ce voyage au cœur des désirs sadomasochistes, un immeuble sombre dont les pièces délabrées et les rideaux rouges renvoient au fameux opéra cantonais contemplé par la dominatrice, bouclant la boucle du processus qu’elle avait elle-même mis en place.

On l’aura compris : Les Nuits Rouges du Bourreau de Jade n’a pas pour réelle vocation d’obtenir une spécificité franco-chinoise, mais de briser les fondements du genre pour n’en conserver que les plus beaux éclats. Avec, comme prise de risque, le fait de briser dix minutes de narration pour deux secondes de sublime. En un sens, ce n’est donc pas un hasard si, après la projection, les plus beaux souvenirs de ce premier essai fulgurant ne sont finalement rien d’autre que des fragments éparpillés, des morceaux de fantasmes, quelques pièces de puzzle échappées de l’ensemble pour se greffer sur notre inconscient. Une paire de menottes. Un petit coffre devenu objet de toutes les attentions. Un vieux revolver servant d’arme pour une tueuse à gages moderne. Des morceaux de dents qui giclent dans une mare de sang. Une nouvelle recette de cocktail alcoolisé que l’on gardera longtemps en mémoire. Des caresses aux ongles tranchants sur toutes sortes de chairs et de matières. Une production design hautement baroque qui renvoie instantanément aux giallos des années 70. L’amour des deux réalisateurs pour le physique de leurs magnifiques actrices. Le corps intégralement dénudé de Frédérique Bel derrière une vitre brouillée. Les sévices insensés sur le sublime corps de Carole Brana. Et surtout, au sommet, le regard supra-diabolique de Carrie Ng, actrice vénéneuse. Si vénéneuse. À tel point qu’on serait clairement tenté de passer quelques « nuits rouges » en sa compagnie…

1 Comment

Salut,

je ne sais pas trop où poster ce message, alors j'ai choisi un article sur un film que j'ai vu (aujourd'hui même !), je repasse lire ta critique dès que possible.

Bon…Mon site de cinéma est (bien qu'il reste deux ou trois trucs à peaufiner) en ligne !

Voilà l'adresse : http://holymountain.jimdo.com/

A bientôt !