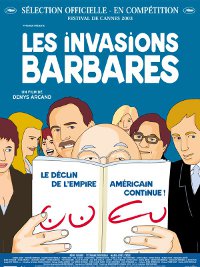

L’utopie est certes un bien joli mot, mais ce qu’il sous-entend reste depuis longtemps une source de polémique, ne serait-ce que sur le plan politique. Entre l’espoir d’un monde idéal ou l’aveuglement provoqué par des chimères, pas facile de savoir différencier le réel de l’illusion. Mais rien n’interdit d’extrapoler, de se laisser vagabonder au gré de son imagination, de croire dur comme fer à un idéal fantasmé, si possible avec le langage comme base de partage et de solidarité. Déjà, à l’époque du Déclin de l’empire américain, le cinéaste québécois Denys Arcand avait créé une base de discussion insensée, où une poignée d’amis intellectuels, réunis au sein d’une superbe maison au bord d’un lac, papotaient tranquillement en faisant la cuisine ou du sport. Pas seulement la célébration d’une amitié solide en dépit du temps qui passe (tant de cinéastes se sont fracassé les canines à force de vouloir aborder cela), mais surtout la mise à nu d’une génération précise, celle des « baby-boomers », descendants directs d’une autre génération, et désormais incertains dans leur capacité à négocier cette maturité dont ils cherchaient tant à s’approcher. Sous le vernis d’une réflexion existentielle pointait surtout une critique sociale d’une rare acuité, empreinte de truculence verbale et de mélancolie maladive, avec, pour point d’orgue de la parabole, un lien direct avec la fin de l’empire américain, château de cartes tellement obnubilé par sa propre grandeur qu’il ne peut éviter son inéluctable écroulement. Or, à l’époque, il s’agissait d’un déclin, non d’une fin. Dix-sept ans après, la fin approche. Le temps des utopies n’existe plus. L’empire américain a été touché par les invasions barbares. Pour la petite bande de Denys Arcand, c’est l’heure des adieux. Et pour l’un d’eux, Rémy (Rémy Girard), professeur gauchiste ayant porté en son cœur tant de théories et d’utopies (lesquelles auront fini par se corrompre ou par disparaître), il est temps de rendre les armes : un cancer le ronge et s’apprête à l’emporter pour de bon. Ne reste alors qu’à son propre fils Sébastien (Stéphane Rousseau), jeune businessman installé dans la société capitaliste, à rappeler tous ses amis à son chevet… Tel est le point de départ des Invasions barbares, dont la sortie en 2003 fut tellement célébrée et récompensée (Césars, Oscars, Cannes : la totale !) qu’on peine encore à y croire. Et bien qu’il soit très difficile d’y dénicher un point de vue de mise en scène, on tient ici l’un des rares films à avoir su capter aussi bien les joies et les affres d’une génération.

Pourtant, à première vue, il y aurait largement de quoi justifier le rejet critique reçu par le film lors de sa sortie : outre le fait de justifier le titre du film de façon très bêta (une scène débile où un intellectuel canadien évoque le 11 Septembre comme le début des « invasions barbares »), Denys Arcand semble typer ses personnages de façon assez cynique, entre une bourgeoisie à la limite de la caricature (il n’y a qu’à voir la description du couple homosexuel : l’un est un moustachu friqué et l’autre est un bel Italien qui sait cuisinier les pâtes !), une classe moyenne paumée dans ses idéaux au point de déverser sa haine sur les autres, et une jeunesse que l’on devine immature. Reste que l’on n’est pas chez Danielle Thompson, où le cadre bourgeois n’était que le prétexte à une enfilade de stars bankables et de ficelles dramatiques dignes d’un mauvais théâtre de boulevard. Denys Arcand a une force qui suffit à contrebalancer tous nos doutes : un regard à la fois dur et tendre sur des personnages dont il sait extraire l’humanité, chez qui il sait révéler des fêlures sans jamais les juger, et à travers lesquels se dessinent un éventail de joies et de regrets. Chez lui, la vérité des sentiments s’avère si palpable que l’émotion surgit à chaque instant, et la caricature que l’on pensait vivace se révèle être une interprétation faussée. D’autant qu’en cinéaste clairement humaniste, Arcand met tout le monde sur un pied d’égalité. Dès ses premiers instants, les dès sont jetés : les retrouvailles entre le fils et le père soufflent le chaud et le froid, mixent le mépris avec la rancœur, le père décrivant son propre fils comme un « capitaliste ambitieux et puritain » et se définissant lui-même comme étant un « socialiste voluptueux ». Face à deux enfants qui, sans doute effrayés par l’égoïsme de leur paternel, ont tout fait pour ne pas lui ressembler, Rémy voit ses espoirs réduits à néant : son fils est devenu un financier performant au service de la loi du marché, sa fille s’est engagée sur les océans dans le seul but de poursuivre son rêve de navigatrice. Encore des chimères, bien sûr. Les utopies ont beau être mortes, quelque chose d’elles subsiste chez les générations futures : filer tête baissée vers un avenir que l’on croit tracé d’avance, mais qui reste incertain.

Ce n’est donc pas un hasard si le seul personnage dénué d’espoir s’avère être celui que Denys Arcand semble choisir en définitive comme bouée de sauvetage : Nathalie, jeune femme paumée et droguée à laquelle Marie-Josée Croze (Prix d’interprétation à Cannes) confère une humanité et une solidité à toute épreuve. Le dernier rempart contre la disparition totale des utopies, c’est elle. Parce que sa lucidité et son allure d’écorchée vive en font paradoxalement la seule personne capable de ne pas chuter aussi bas, de braver les aléas de la vie jusqu’à renouer avec celle-ci. Et en prenant le risque de partager sa dose d’héroïne avec Rémy, elle tend surtout à installer un dialogue intergénérationnel où se dessine, le temps d’un regard ou d’un phrase, une étincelle de vie qui se réveille en eux : pour l’un, la peur de partir en ne laissant rien derrière lui, et pour l’autre, la crainte de disparaître trop vite sans avoir pris le temps d’en profiter. Nulle trace de démagogie dans ce que Denys Arcand illustre par son incroyable science du dialogue et sa maîtrise sidérante des enjeux émotionnels, juste un regard juste, simple, sincère et humain. Pour autant, le cinéaste n’en oublie pas que l’humanisme peut se conjuguer avec la férocité afin de redoubler d’efficacité, et son goût de la provocation n’aura pas manqué de faire bondir quelques-uns : un système social canadien dominé par des bureaucrates bornés (bizarre que Michael Moore n’ait pas mentionné ça dans Sicko), des syndicats qui tirent les ficelles de tout ce qui existe, des hôpitaux surchargés où personne ne veut aller (le plan-séquence d’ouverture en est l’illustration), et des hypocrites bien-pensants à toutes les strates de la société. Le film pourrait sembler réac s’il n’avait pas en lui cet optimisme gonflé où chaque obstacle (un flic, un dealer, une infirmière…) peut se retourner en son exact contraire. Mais pour Arcand, seule la lâcheté et l’égoïsme sont les fléaux du monde moderne. Impossible de laisser tomber un ami, de rester passif devant les obstacles. Les personnages n’hésitent pas à se mettre en danger, à violer les lois et les règles, dès qu’il s’agit de porter assistance à leur ami mourant. Même si leur monde touche à sa fin, la résistance passe par l’amitié, la solidarité et l’entraide. Des notions qui sauront interpeller tous ceux qui ont pu vivre la disparition d’un proche, et qu’Arcand parvient à cristalliser par ses images et ses dialogues sans se livrer à du surlignage démonstratif. Ce qu’il capte, ce n’est que ça : une tranche de vie qui persiste, qui s’accroche fermement à la branche même si celle-ci menace de craquer.

Reste alors le gros point noir du film : sa mise en scène. Car si on devait le juger sur ce seul point, Les invasions barbares n’aurait assurément rien d’un grand film : une esthétique maussade et verdâtre qui suinte la mort et la dépression, de légers mouvements de caméra qui n’épousent pas forcément les intentions initiales, et surtout, un montage à la limite du bâclé, se contentant d’alterner quelques scènes drôles avec des moments plus amers, le tout avec des fondus au noir mal employés. Il sera permis de tiquer sur ce point précis. Assez bizarre et foutraque dans sa structure, le film n’en reste pas moins juste dans sa captation des êtres dans le cadre : pour être au plus près de la vérité des émotions et des sentiments, Denys Arcand se contente d’être au plus près de ses personnages, d’épouser leurs états d’âme et leurs variations d’humeur, ce qui crée une proximité quasi instantanée avec cette joyeuse bande de désenchantés. Une bande que l’on quittera évidemment avec des torrents de larmes dans les yeux, comme un adieu nostalgique à une époque que l’on aurait côtoyée sans forcément prendre le temps de la connaître. Nul doute que c’est à travers ce point précis que les spectateurs auront su se reconnaître dans les êtres peuplant cette histoire universelle, au point de lui offrir un triomphe public qu’on lui envie encore… Pas un grand film de mise en scène, donc. Mais un grand film humaniste, c’est toujours ça de pris. Et on s’en contentera : de temps en temps, seules les émotions les plus sincères peuvent suffire à bannir tout esprit critique.

Réalisation : Denys Arcand

Scénario : Denys Arcand

Production : Daniel Louis, Denise Robert, Fabienne Vonier

Bande originale : Pierre Aviat

Photographie : Guy Dufaux

Montage : Isabelle Dedieu

Origine : Canada

Date de sortie : 24 septembre 2003