Une fois n’est pas coutume, nous allons commencer par parler de musique. Mais pas n’importe laquelle : en aucun cas celle que l’on aime se repasser en boucle par souci de confort, mais plutôt celle qui étonne, qui déroute, qui suscite l’incompréhension, voire même qui fait vriller les neurones sans crier gare. Bref, celle qui divise. Et si l’on se permet de cibler les Daft Punk en particulier, c’est pour plusieurs raisons : d’abord parce que le rapport du groupe avec le 7ème Art s’est soldé par deux éblouissantes réussites sur lesquelles nous allons revenir, ensuite parce que leur nouvel album Random Access Memories constitue l’événement musical du mois (voire de l’année), enfin parce que hurler à n’en plus finir notre amour pour ce disque (indiscutablement le plus abouti et le plus audacieux qu’ils aient pu concevoir) n’enlèvera rien au fait que les fans du groupe vont une fois de plus se déchirer.

De notre côté, on aurait tendance à fustiger ce genre de phénomène d’acceptation/rejet qui entoure chaque sortie d’un album des Daft Punk, tant le groupe n’a jamais cessé de prendre des risques, évitant ainsi à chaque nouveau jalon de répéter le passé. Du coup, en passant sans crier gare de la house expérimentale à des mélodies disco-pop, et en assumant jusqu’au bout leur imprévisibilité insolente (rappelons qu’ils ont quand même utilisé l’insulte d’un journaliste pour concevoir leur nom de groupe !), Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo continuent de s’imposer en têtes chercheuses de la scène électro, fuient la promo et la célébrité comme la peste en se dissimulant sous des costumes de robots, cassent les attentes de leur public au risque d’en décevoir pas mal, et n’hésitent pas à susciter le doute sur leurs réelles identités d’artistes. Les deux films ci-dessous ont chacun marqué une étape décisive dans leur carrière, et revenir en détail sur ce qui les relie à leur travail musical permet à terme de percevoir des passerelles insoupçonnées que le groupe a bâti entre leur musique et le cinéma. Ou comment faire en sorte que l’une réponde à l’autre, et inversement, le tout sous couvert d’expérimentation.

REALISATION : Leiji Matsumoto, Kazuhisa Takenouchi

PRODUCTION : Toei Animation

SCENARIO : Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo, Cédric Hervet

MONTAGE : Naoki Omori

BANDE ORIGINALE : Daft punk

ORIGINE : Japon, France

GENRE : Animation, Anime, Musical

DATE DE SORTIE : 28 mai 2003

DUREE : 1h07

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Quatre musiciens sont enlevés durant l’un de leurs concerts sur leur planète natale. Ramenés sur Terre puis transformés en humains, ils deviennent des stars planétaires au sein du groupe Crescendolls. Mais cette célébrité a un prix : ils sont contrôlés psychologiquement par le maléfique Earl de Darkwood, les privant ainsi de tout souvenir et de tout sentiment. Shep, un extra-terrestre fan du groupe et amoureux de Stella, va tenter de les libérer de l’emprise de leur ravisseur et de découvrir la raison de leur enlèvement…

On peut traiter les Daft Punk d’inconscients ou de naïfs, mais c’est sans doute plus complexe que ça : les deux hommes ont surtout un paquet d’images et de sons dans la tête qu’ils s’empressent de retranscrire sous un angle musical. L’aventure Interstella 5555 entérine cette approche tout en y intégrant un montage image/musique bien plus affirmé : pas un simple clip, mais un vrai film doté d’une vraie intrigue, sans dialogues, où la musique et le montage s’accorderaient au profit d’un scénario cohérent et lisible de bout en bout. Toutefois, si le film se contente de reprendre les quatorze titres de l’album Discovery en guise de bande-son, sa genèse remonte bien avant la sortie de cet album : le groupe avait déjà enregistré deux morceaux (One more time et Too long, soit l’intro et la conclusion) et réfléchissait alors à la conception d’une histoire qui accompagnerait chronologiquement leur futur disque. Sans surprise, le scénario du film fut écrit en même temps que la musique, et vu que le résultat intégrait une large partie de leurs souvenirs d’enfance, le choix du film d’animation s’est imposé de lui-même. Ainsi est né ce bijou de space-opera psychédélique, dont la plus agréable des surprises réside surtout dans la présence du mythique Leiji Matsumoto (alias le papa d’Albator) en tant que collaborateur artistique. Une association dont les étincelles n’ont pas manqué de se répercuter un peu partout chez les fans, réussissant même à convaincre ceux qui, par snobisme ou par incompréhension, avaient rejeté sans appel ce second album.

Car, là encore, sur le terrain musical, les Daft Punk osaient aller à contre-courant de leurs précédents travaux. Le succès critique et public d’Homework fut si important et le triomphe de la french touch si lié à cet album qu’il était évident de voir certains fans attendre une nouvelle création qui ferait figure de prolongement. Mais hélas, aussi impressionnant soit-il, Discovery créa chez eux une large scission : trop disco, trop pop, trop gorgé de références culturelles aux années 80, sans compter le fait que Bangalter et Homem-Christo n’hésitaient pas à intégrer leurs propres voix (remixées au vocodeur) sur certains morceaux. Le signe d’une rupture apparente qui en aura donc exaspéré plus d’un. Et il aura fallu attendre la sortie en salle (très discrète) d’Interstella 5555 pour que les critiques s’apaisent et que toute la lumière soit faite sur le véritable projet du groupe : donner vie à un rêve de gosse à travers une bande-son imaginative et ludique, où leur style expérimental prolonge ses ondes vers d’autres univers musicaux.

Que raconte le film ? Ni plus ni moins qu’une sorte de variation rétro-futuriste sur le Phantom of the Paradise de Brian de Palma, où un manager diabolique kidnappe un quatuor de musiciens d’une autre galaxie pour en faire le plus grand groupe de notre planète, achevant ainsi au passage une longue collecte de disques d’or dont le 5555ème lui permettra de conquérir le monde. Un scénario empreint d’une naïveté toute enfantine que le groupe assume totalement, et sur laquelle la scène finale ne laisse pas la moindre ambiguïté : on y découvrira que l’intrigue du film n’était en réalité que le rêve d’un petit enfant, endormi dans une chambre remplie de disques et de figurines en plastique, tandis que l’album des Daft Punk passe sur son tourne-disque. Il n’en faut pas moins pour que la personnalité du groupe, marqué à vie par les images de leur enfance et désireux de les régénérer sous un angle musical, se reflète à merveille par le prisme de cet enfant égaré dans un monde imaginaire. On peut même alors en déduire que l’une des forces des Daft Punk a toujours été de rester aussi persistants que possible dans leur croyance envers un style artistique à la fois simple et épuré : qu’il s’agisse de leurs reprises disco ou des images animées qui peuplent le film, il s’agit à chaque fois de répéter un même motif, de le décliner sous une autre forme sans en altérer le charme rétro, un peu comme un enfant de 6 ans qui achèverait son dessin par un gribouillage sans cesse répété et dont cette sensation d’inachevé ou de simplisme (qui resterait subjective, bien sûr) n’enlèverait en rien sa joie d’avoir donné vie à quelque chose de marquant.

Comprenons par là qu’Interstella 5555 réussit précisément à séduire parce qu’il reste un film imparfait : en dehors de son intrigue, l’animation reste très basique, voire même à peine du niveau des séries animées japonaises qui inondaient le Club Dorothée il y a une vingtaine d’années, et l’harmonie entre la musique et l’image semble parfois un peu aléatoire, bricolée, pour ne pas dire conçue dans l’urgence. Mais c’est tant mieux : l’émotion naît aussi bien de ce retour en enfance gorgé d’innocence que de l’hommage rendu aux dessinateurs de mangas, et on peut même percevoir dans le propos du film un discours assez évident sur le danger de la perfection, du formatage ou de l’uniformisation. On ne mettra donc pas longtemps à voir dans ce groupe extraterrestre une image à peine déformée des Daft Punk, ces derniers étant désireux de rester à tout prix « en dehors » des règles et du star-system. Et cette audace d’intégrer les emblèmes de la pop-culture au sein de thématiques très orientées 70’s (la conquête spatiale, le clonage, le totalitarisme, etc…) permet in fine à Bangalter et Homem-Christo de jouer une fois de plus avec leur image. Au final, ils sont comme leur film : loin d’être aussi « punks idiots » qu’on ne pourrait le croire et déterminés à aller jusqu’au bout de leurs idées, ils ont avant tout le paradoxe de ne pas se prendre au sérieux tout en assumant leur premier degré. Et en réalisant le plus beau clip du monde, ils ont tout simplement osé l’impensable. De quoi leur tirer notre chapeau, one more time…

REALISATION : Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo

PRODUCTION : Daft arts

AVEC : Peter Hurteau, Michael Reich, Daniel Doble, Athena Stamos

SCENARIO : Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo, Paul Hahn, Cédric Hervet

PHOTOGRAPHIE : Thomas Bangalter

MONTAGE : Cédric Hervet

BANDE ORIGINALE : Steven Baker

ORIGINE : France

GENRE : Science-fiction, Drame, Trip

DATE DE SORTIE : 24 mars 2007

DUREE : 1h14

BANDE-ANNONCE

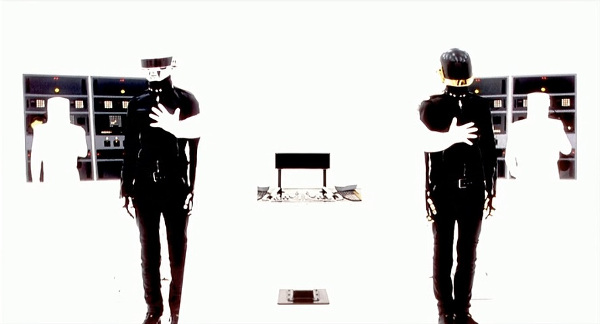

Synopsis : Dans un monde terrestre qui ressemble au désert californien de nos jours, peuplé de robots portant des casques mécaniques à visière opaque, deux robots aux vestes « Daft Punk » roulent au volant d’une voiture noire. Cheminant vers leur rêve : devenir humains ; dans leur périple pour changer leur vie, ils se heurtent aux mystères de l’existence…

Le succès planétaire de Discovery et la renommée internationale acquise par Interstella 5555 ayant fini par réconcilier tout le monde, les Daft Punk étaient donc à nouveau placés sur des rails sécurisants. Sauf que non : comment rebondir après ça ? En faisant l’exact inverse, forcément. Mais là, le rejet fut encore plus violent et l’incompréhension aura même fini par gagner de nouveaux territoires : contre toute attente, Human after all, leur troisième album, fut jugé décevant et aura même poussé une partie des fans du groupe, rebutés par ce qui semblait être une redite bâclée de Homework, à s’évader vers d’autres lieux de la scène électro. Fin de la partie ? Erreur, tant cet album faisait preuve d’une cohérence encore plus affirmée que les précédents : à travers un titre très explicite et des morceaux volontairement répétitifs élaborant tout un champ lexical de la déshumanisation de la société (voir le verbiage robotique de Technologic et l’ombre omniprésente du média soulignée dans Television rules the nation), les Daft Punk assumait leur fascination pour l’imperfection humaine et semblait interroger, à travers un style plus radical et imparfait, cette même quête d’imperfection. Faut-il en déduire que le groupe pensait avoir atteint ses limites au point de sentir venir sa propre implosion ? Au vu du contenu somme toute assez dépressif d’Electroma, on peut supposer qu’ils avaient envisagé de faire route séparée, chacun de leur côté. Mais rien n’est certain. Seule l’envie de zigzaguer sur les pentes et de prendre tout le monde au dépourvu était en revanche indiscutable. Leur souci de radicalité aura atteint un nouveau zénith avec cette deuxième tentative, infiniment plus forte et culottée, où la fiction n’est plus qu’une abstraction à part entière sur laquelle vont se greffer leurs réminiscences cinéphiles, laissant alors les sons et les images jouer de leur puissance hypnotique commune.

Dans Interstella 5555, il s’agissait pour un groupe d’hybrides d’échapper à une condition d’humains. Dans Electroma, c’est l’inverse qui se produit : dans un monde terrestre qui évoque en très grande partie le désert californien, on y suit l’errance de deux robots confrontés à leur vide existentiel et à l’impossibilité de concrétiser leur rêve de (re ?)devenir humains. Presque le trouble identitaire d’un tandem d’artistes biberonnés à la contre-culture, référentiels par intuition, peut-être conscients de voir la société se retrouver dans la robotisation qu’ils ont eux-mêmes incarné (dans le film, tous les personnages portent les mêmes casques de robots qu’eux) et sans doute désireux de redevenir « humains après tout ». Et bien qu’empreinte d’un évident surréalisme, leur vision du monde n’a pas de quoi donner envie de sourire : des paysages désertiques sans vie, des routes qui s’étendent à perte de vue jusqu’à l’horizon, des gestes qui se reproduisent en boucle, le tout à travers une lenteur contemplative qui suscite une profonde mélancolie. La plus grosse surprise du film aura donc été de refuser les images rapides et les sons agressifs pour privilégier au contraire une lente errance, quasi mortifère et artistiquement stimulante, qui pioche dans une liste assez hallucinante de chocs cinéphiles (en particulier les immenses Gerry de Gus Van Sant et The Brown Bunny de Vincent Gallo) et qui revendique l’épure la plus totale afin que l’émotion surgisse là où on s’y attend le moins.

Finalement très éloigné de l’objet arty et conceptuel dont certains n’ont pas manqué de le rapprocher lors de sa présentation cannoise en 2006 (le film y était en compétition pour la Caméra d’Or), encore moins d’un joujou bobo faisant de l’éloge du néant la preuve d’une quelconque audace, Electroma est toutefois assurément un objet hybride, convoquant aussi bien l’inconscient cinéphile de leurs auteurs que l’éventail assez vaste de leurs goûts musicaux (ici, on y entendra pêle-mêle Curtis Mayfield, Chopin, Sebastien Tellier, Allegri, Brian Eno et Jackson C. Frank). Mais c’est surtout à travers leur science de l’abstraction, non dénuée d’un certain fétichisme sur les entités à opposer (humain/robot, charnel/technologique, nature/urbanisme, etc…), que les Daft Punk contribuent davantage à troubler leur image, voire à questionner leur propre trouble identitaire. On pourrait les croire en manque d’inspiration, ils démontrent au contraire leur capacité surnaturelle à confronter l’inspiration aux intuitions par le prisme de leur cinéphilie. On pourrait les imaginer enfermés dans le cinéma au détriment de l’expérimentation musicale, ils tentent malgré tout d’installer un pont entre les deux (et avec succès). On pourrait les voir comme deux artistes n’ayant rien à raconter ou à exprimer sinon leur propre narcissisme, ils arrivent pourtant à susciter une réelle émotion à travers des plans qui s’éternisent et un montage qui évoque à plus d’un titre les meilleurs trips hallucinogènes des années 70-80, en particulier les fameux Midnight Movies qui, à l’époque, firent fureur auprès des cinéphiles les plus curieux (preuve en est que le film aura été uniquement projeté chaque samedi à minuit dans le cinéma du Panthéon à Paris). Autant dire qu’une fois sorti d’Electroma, on n’arrive pas à l’oublier.

Visuellement intemporel, Electroma donne surtout vie à des images qui s’impriment durablement sur la rétine et l’esprit. D’une clinique de chirurgie esthétique où des silhouettes sont absorbées dans des décors d’un blanc immaculé jusqu’au ralenti final sur la marche d’un robot enflammé à travers le désert, en passant par des plans sidérants de beauté contemplative, où la caméra effleure des dunes en travelling aérien (comme une main en train de caresser une peau) jusqu’à s’engouffrer dans l’origine du monde (un sexe féminin largement suggéré), chaque plan semble conçu comme une composition formaliste à part entière, laissant à chaque spectateur le soin de tout recomposer sous forme de motifs et de symboles. On peut y voir deux robots qui échouent dans leur tentative de redevenir humains et s’évadent alors vers un paysage évoquant l’origine du monde, jusqu’à disparaître au cœur même de cet abstraction spatio-temporelle : c’est notre hypothèse, mais rien n’empêche d’y voir autre chose. Lors de la sortie du film en DVD, Thomas Bangalter évoquait le film en tant que « nature morte sur pellicule, dénuée de toute notion de divertissement ». Une vaste exploration sans carte ni balise de repérage, en somme. Signe que l’évasion en terre inconnue et l’expérimentation avant-gardiste n’ont pas fini d’habiter ces deux énergumènes, imprévisibles par nature, robots en apparence, humains après tout, invisibles malgré tout, artistes au-dessus de tout. Et que ce sublime road-movie existentiel, sorte de précipité punk lâché sans crier gare au cœur de la production courante, n’est qu’une étape de plus sur une autoroute dont on ne mesure ni l’horizon ni les perspectives. Get lucky ? C’est tout ce qu’on leur souhaite, et à nous aussi…