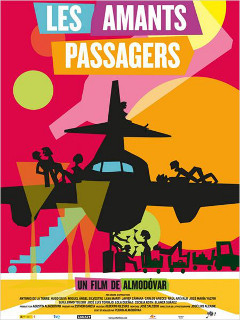

REALISATION : Pedro Almodóvar

PRODUCTION : El Deseo

AVEC : Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo, Lola Dueñas…

SCENARIO : Pedro Almodóvar

PHOTOGRAPHIE : José Luis Alcaine

MONTAGE : José Salcedo

BANDE ORIGINALE : Alberto Iglesias

ORIGINE : Espagne

TITRE ORIGINAL : Los amantes pasajeros

GENRE : Comédie, Drame

DATE DE SORTIE : 27 mars 2013

DUREE : 1h30

BANDE-ANNONCE

Synopsis : Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion à destination de Mexico. Une panne technique (une sorte de négligence justifiée, même si cela semble contradictoire ; mais, après tout, les actes humains le sont) met en danger la vie des personnes qui voyagent sur le vol 2549 de la compagnie Península. Les pilotes s’efforcent de trouver une solution avec le personnel de la tour de contrôle. Le chef de la cabine et les stewards sont des personnages atypiques et baroques, qui, face au danger, tentent d’oublier leur propre désarroi et se donnent corps et âme pour que le voyage soit le plus agréable possible aux passagers, en attendant que la solution au problème soit trouvée. La vie dans les nuages est aussi compliquée que sur terre, pour les mêmes raisons, qui se résument à deux mots : « sexe » et « mort ».

Le nouvel opus du plus célèbre des cinéastes ibériques semble provenir de deux envies, l’une plus évidente que l’autre. Il parle de la première depuis un moment déjà. Pedro Almodóvar souhaitait ces dernières années revenir à la comédie, lui qui depuis La Fleur de mon Secret (1995) était demeuré dans un registre plus sombre, (mélo)dramatique ou – au moins en apparence – proche du thriller (En Chair et en Os, 1997, La Piel que habito, 2011). Déjà dans Etreintes brisées (2009), le film que terminait son personnage de metteur en scène devenu aveugle était une comédie intitulée « Filles et Valises », remake à peine déguisé de Femmes au Bord de la Crise de Nerfs (1988), l’opus emblématique de la période Movida d’Almodóvar lui-même. Ainsi celui-ci paraissait-il nostalgique de ces années 1980 où il ne s’amusait pas seulement entre les tournages mais aussi sur les plateaux eux-mêmes. Le problème qui se pose alors, c’est que le mouvement de fond à l’oeuvre avec Les Amants passagers se révèle être un drôle de retour en arrière…

La première chose qui frappe, c’est le recul de la mise en scène d’Almodóvar, si éclatante depuis plus d’une décennie. Un drôle de travelling-avant tortueux s’approchant de l’avion inaugure le film sous d’assez mauvais auspices. A plusieurs reprises, le cinéaste nous rejouera la carte de la caméra penchée sans que l’on sache très bien si c’est pour restituer une réalité physique observable à bord ou si c’est la seule idée visuelle qui lui soit passée par la tête pour transmettre par l’image un peu de l’instabilité qui règne dans l’habitacle. Toujours est-il qu’il échoue globalement à figurer ne serait-ce que le mouvement de la machine : son avion menaçant de s’écraser suite à une étourderie technique a des airs souvent beaucoup trop nets de plateau de tournage en studio.

Pour le reste, la laideur du plan inaugural ou des transitions en plans larges sur l’avion ne parvient qu’à peine à se réfugier derrière l’excuse d’un kitsch cher au cinéaste. Un peu de cohérence aurait voulu que celui-ci joue jusqu’au bout l’une de ces deux cartes dont on sait qu’il peut les avoir pleinement en main : celle du modernisme qui aurait alors appelé une virtuosité technique permise par le numérique (il tourne avec pour la première fois, sans changer de chef opérateur pour autant) ou celle du kitsch pleinement assumé et de la limitation à des images plus modestes mais mettant en avant le soin apporté à la direction artistique. Il faut attendre la toute fin pour que le réalisateur montre nettement qu’il préfère à du spectaculaire raté l’art de l’ellipse ou du hors-champ… Concernant cette option la plus modeste, qui fonde plastiquement la majeure partie du métrage, disons que la machine ronronne assez bien : les costumes et les décors sont toujours éclaboussés à juste titre par un rouge-passion, l’image de José Luis Alcaine toujours léchée, les gros plans frontaux toujours à même de mettre en valeur la parole des personnages. Pour autant, on persiste à croire qu’il y avait bien plus à faire à partir de cet argument comique minimal mais prometteur où la libido des passagers est déchaînée par la perspective d’une mort commune et prochaine.

L’autre envie dont on suppose qu’elle motivait le projet est moins évidente mais nous paraît bien réelle. Après avoir parlé de ses origines (Volver, 2006), de ses angoisses de cinéaste (Etreintes brisées, 2009) et joué avec les genres (dans les deux sens du termes avec La Piel que habito, 2011), il semblerait qu’Almodóvar ait voulu se pencher ici sur quelque chose qu’il avait délaissé depuis un bon bout de temps : l’état actuel de son pays. Il le fait directement en faisant de l’un de ses protagonistes un de ces hommes d’affaires corrompus ayant défrayé la chronique sur fond de crise économique (l’Espagne en aurait tellement qu’à en croire le film, elle pourrait se permettre d’en dresser le top 10!).

Le reste est à décoder. Un renvoi, d’abord : s’il préfère que l’aéroport évoqué dans le film se situe dans sa région natale de La Mancha, le réalisateur s’inspire de celui, bien réel, de Castellon, à 50km de Valence. Scandaleusement inutilisé parce que fruit d’une spéculation immobilière excessive et de corruption, c’est un lieu-témoin particulièrement immense des dérives économiques et politiques du pays au tournant des années 2000. Des symboles, ensuite : l’avion tourne en rond et menace de s’écraser, les passagers de la Classe Eco sont drogués aux anxiolytiques par les hôtesses tandis que ceux de la Classe Affaires se soulagent avec un mélange champagne-vodka-mescaline-jus d’orange (sic). Ce sont là autant d’images plus ou moins percutantes utilisées pour faire référence à l’impasse dans laquelle la société espagnole peut sembler se trouver face à la violence de la crise. Soit. Là où Almodóvar fait davantage mouche, c’est dans cette tendance des dialogues à contaminer le moindre début de sérieux par des quiproquos ou des jeux de mots douteux, à montrer que n’importe quelle conversation – politique ou autre – peut très vite être rabaissée en dessous de la ceinture, les individus étant fondamentalement guidés par leurs instincts les plus triviaux.

C’est le cerveau reptilien qui prend ainsi le dessus dès lors que le fameux breuvage à la mescaline parvient à détendre l’atmosphère à bord. S’il plane trop à notre goût, au point d’omettre de tirer de son point de départ tout son potentiel et de saper jusqu’à l’intégrité de son huis clos (incompréhension totale pour le coup!), le cinéaste parvient au moins à nous faire un peu planer nous aussi le temps de quelques moments de délire pur. Il y a bien sûr le plaisir que procurent les dialogues, avec cette capacité almodovarienne à passer du coq à l’âne, à faire cohabiter sans cesse le solennel et le trivial (inoubliable réplique de la voyante jouée par Lola Dueñas : « J’ai senti la mort depuis le début. J’ai cru pendant un moment que c’étaient les pets, mais c’était la mort »). On ne révélera rien en disant ensuite que les « hôtesses » incarnées par Javier Cámara, Carlos Areces et Raúl Arévalo, constamment ivres et/ou shootées, nous offrent quelques sérieux moments de rigolade, avec comme apogée cette interprétation en play-back de « I’m so excited » des Pointer Sisters. La mise en scène peut alors se libérer pleinement et s’abandonner avec volupté dans un registre de cabaret déluré autour duquel Almodóvar a si souvent tourné (Talons Aiguilles, 1991, et La mauvaise Education, 2004, comportaient des scènes où des travestis chantaient en play-back) !

Le réalisateur le dit d’ailleurs lui-même (quitte à se mettre à dos plusieurs critiques espagnols conservateurs) : c’est là son film le plus gay à ce jour. Dans un contexte de libération, l’ouverture sexuelle y est présentée comme l’horizon indépassable de la jouissance, la « bi-curiosité » comme une aventure pleine de piment. C’est sans surprise que les trois « hôtesses » peu farouches deviennent alors les alter ego du maître à l’écran : leurs prestations ne sont pas si éloignées de celles que livrait Almodóvar sur les scènes madrilènes underground à ses débuts (cf. Thomas Sotinel, Pedro Almodóvar, éd. Cahiers du Cinéma, coll. « Grands Cinéastes », 2007). Il ne serait certainement pas malvenu de voir là un certain narcissisme… Celui-ci nous paraît participer de l’envie du cinéaste de fuir les grands festivals dont il n’était jamais gagnant pour revenir à la comédie. Et justifier cette tendance des dernières années (avec Etreintes brisées surtout) à multiplier les oeuvres-sommes, les clins d’oeil d’un film à l’autre : ici l’apparition purement décorative de Cruz et Banderas, la présence parmi les passagers Eco d’un sosie de Bibi Andersen, l’actrice travesti de Talons Aiguilles et Kika (1994), l’écho évident du gaspacho aux somnifères de Femmes au Bord de la Crise de Nerfs, etc. Mais disons ce qui est : là où le cinéaste est proche de son trio déjanté, c’est surtout dans cette envie simple, dénuée de toute prétention : nous faire passer le moment le plus agréable possible.